Schwäbische Aufklärung

Gestern hatte ich dem geschätzten hinkenden Boten eine Empfehlung hineinkommentiert, der heute eine Verlängerung folgte. Das löste einmal mehr ein paar Erinnerungen aus.

Da ist die Angelegenheit mit den Schwaben. Kennengelernt habe ich in meinem ja nicht mehr so kurzen Leben einige. Aber sie sind ohnehin überall. Es ist völlig egal, wo ich aus einem Flugzeug, einem Bus oder der Bahn oder einem Fahrzeug welcher Art auch immer aussteige, sogar an einem Parkplatz an irgendeiner Autoroute im tiefsten Südwesten Frankreichs, sie sind bereits da. Ich der Hase, sie die Igel. In Berlin soll es mittlerweile eine Igelsiedlung geben. Ach was, auch in den Sechzigern besiedelten sie die Insel bereits. Die Schwaben sind einfach überall. Sogar in Schwaben gibt es noch welche, obwohl man meinen könnte, soviele könne es doch gar nicht geben, daß die zuhause auch noch welche haben. Aber es ist so, das habe ich das eine oder andere Mal selbst erfahren. Zum Beispiel in Stuttgart, wohin ich eigentlich nie so fürchterlich gerne hingefahren bin, weil mir die Metropole der Schwaben nie so recht behagte. Doch hin und wieder geriet auch ich in die Situation des Müssens. Zum Beispiels ins Remstal. Da ich mich im dortigen Hauptbahnhof nicht auskannte, fragte ich an einem der Brezelstände im zentralen Bereich, von denen es fast so viele zu geben schien wie Schwaben, einen Herrn nach der S-Bahn, die mich nach Eßlingen fahren sollte, wo ich abgeholt werden würde. Er hub an, loszuschwäbeln, daß mir ganz anders wurde. Das mußte er mir angesehen haben, weshalb er mich sozusagen am Händchen nahm und in die Unterwelt entführte, dabei schier atemlos ohne Unterbrechung weiterschwäbelte, bis die S-Bahn mich in ihre Obhut nahm. Ähnliches habe ich noch des öfteren erlebt, nicht nur im Ländle selbst. Aber man sieht ihnen die sprachliche Herkunft schließlich nicht an, wenn man ihnen nichtsahnend eine Frage stellt. Sie sind von einer geradezu entwaffnenden, ungeheuerlichen Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Beinahe alle, die mir begegnet sind und mit denen ich beruflich oder auch privat zu tun bekam, waren mir sympathisch. Sie können alles. Nur eben kein Hochdeutsch. Und so schwäbeln sie unentwegt. Da komme ich mit dem Fränkischen eher klar, das mir ebenfalls nicht so wohl klingt in den Ohren, aber die sind wenigstens etwas maulfauler.

Einen gibt es, und um den geht es hier und heute eigentlich, der ist ein flammender Laudator, ein Apologet des Schwäbischen. Sogar mit kleinen Kindern spricht der so, verborgen unter der Tarnkappe eines Clowns. Er war es auch, der mir seit Anfang der Neunziger ein wenig die Tür zu dieser für mich rätselhaften Welt des schwäbischen Geistes aufstieß; und mir bei der Gelegenheit mit zu einer unakademischeren, vielleicht sogar schwäbischen Betrachtungsweise von Geschichte verholfen hat. Ich denke dabei zum Beispiel an seine Geschichte vom Joseph Süß. Haasis hat früher, da er, vermutlich seiner Streitbarkeit wegen, häufig keinen arrivierten Verlag mit verkaufsträchtigerem Vertrieb fand oder auch einfach keine Lust hatte, sich mit allzu gelehrten Lektoren verbal zu prügeln, einen Teil seiner Schriften in winzige Häuslein verlagert, quasi selbst verlegt, und das auch noch bibliophil beachtenswert. Seine 1999 erschienene Biographie von Georg Elser — das ist der Auslöser der heutigen Zeilen — wurde zehn Jahre später wieder neu aufgelegt, um viele Seiten erweitert und verlegt von der ebenfalls (immer noch) leicht verqueren Edition Nautilus.

Erwähnt sei noch: einige seiner von mir nach wie vor gerne gelesenen Geschichten sind in weiterblättern ausgestellt.

| Do, 13.05.2010 | link | (2562) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Seltsamkeiten |

Meer und mehr der Wörter und Worte

Eigentlich hatte ich lediglich vor, auf einen vor gut zehn Jahren gestorbenen Übersetzer hinzuweisen, der immer irgendwie hinter denen verschwand, die er klärend ins Deutsche übertragen hat, und nun gänzlich, das ist jedenfalls mein Eindruck, vergessen zu werden droht; da hilft auch kein nach ihm benannter, von den mittlerweile weniger lesenden als vielmehr auf Zahlen schauenden Mäzenaten der Industrie geförderter Preis, solange das Buch für viele oder die meisten von uns wie andere Lebensmittel auch vor allem eins zu sein hat: billig. Wen interessiert bei soviel Spannung schon, wer da hin- und herrudert auf den Ozeanen der Sprachen. Nun, auf jeden Fall bin ich ins Blättern und Wiederlesen geraten, in Stilübungen. Autobus S, in einer alten Suhrkamp-Ausgabe aus dem Anfang der sechziger Jahre. So wurde daraus nicht nur eine Wiederbegegnung mit dem mehr als geschätzten Raymond Queneau, sondern erinnernd eher eine mit einem meiner besten Lehrer: Eugen Helmlé.

Er hat mir nämlich erheblich dabei geholfen, meine Muttersprache oder auch die Sprache meiner Mutter wieder oder überhaupt zu erlernen. Sie hatte ich in jungen Jahren nicht nur abgelehnt wie das oktroyierte Klavierspiel sowie ein paar weitere bürgerlich-elterliche Attituden, die ich im Anschluß samt aller Blutsverwandtschaft allesamt wegkippte wie kindlich verweigertes, also irgendwie schlecht gewordenes Essen. Doch da man seiner Geschichte nicht entrinnen kann, habe ich mich eines Tages ihrer besonnen und bin daraufhin wieder Franzose geworden. Jedenfalls der Anteil sollte wieder der Bedeutung gemäß zum Zug kommen, die in mir irgendwann zu rumoren begonnen hatte. Als ich also einige Jahre später begann, nicht nur wieder vermehrt in mein Mutterland zu reisen, sondern mich obendrein der Kultur (wieder?) zu nähern, in der ich eine meiner Wurzeln habe und derentwegen meine gestrenge Erzieherin mich fast zwei Jahrzehnte traktiert hatte, war ich gezwungen zu lesen. Vieles verstand ich nicht, sah ich mich doch nach dem Studium mit einer Lektüre konfrontiert, deren Sprache mich überforderte, da sich solche Inhalte völlig außer Form oder auch Norm befanden. So war ich auf Menschen angewiesen, die mich hin- und übersetzten, wenn ich mal wieder in eine Flaute geraten war und kein Lüftchen mich voranbringen wollte über den großen Sprachteich. Eugen Helmlé war einer von ihnen, er im besonderen Maß, da ich ihn immer zurate ziehen konnte, wenn ich bei einigen meiner literarischen Lieblingen mal wieder ins Dümpeln geraten war. Sie heißen, zumindest in einzelnen Büchern, unter anderem: Louis Aragon, André Breton, Albert Cohen, Queneau habe ich bereits genannt, dann Georges Perec, Jacques Roubaud, überhaupt die Oulipo-Autoren, die ich jedoch auch ohne deren Gebrauchsanweisung aus dem Laboratorium L'Ouvroir de Littérature Potentielle gerne las, und und und. Sie alle hat Eugen Helmlé aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt.

Perec und Queneau seien vorrangig genannt, nicht nur weil er sich nahezu allein derer sprachlichen Artistik angenommen hat, sondern weil er mir nach wie vor ein Netz bietet in dieser Zirkuskuppel, in der ich mich so fühlen darf wie auf dem gemütlichen Sofa, einem meiner liebsten Lebensplätze außerhalb meines Gehirns: nichts sehen, nichts hören, aber sehr viel erleben im Kopfkino nach Gianni Celati:

«Denn wenn man Erzählungen schreibt oder liest, sieht man Landschaften, sieht man Gestalten, hört man Stimmen: Man hat ein naturgegebenes Kino im Kopf und braucht sich keine Hollywoodfilme mehr anzusehen.»Gianni Celati, Cinema naturale, Wagenbach 2001

Helmlé ist ein Phänomen und sei deshalb hier stellvertretend genannt für alle Übersetzer, die größtenteils für einen Hungerlohn — wenn ich mich recht erinnere, hat Hans Wollschläger für seine mehrjährige Arbeit an der Ulysses-Neuübersetzung einen Stundenlohn von etwas über drei Mark errechnet* — den Zugang zu einer Literatur ermöglichen, die vielen im Original zu lesen nicht möglich ist. Und ja, Helmlé oder Wollschläger sind dabei beste Beispiele, sie sind selber Dichter oder, meinetwegen, Schriftsteller, was häufig oder fast immer völlig in Vergessenheit oder Nichtbeachtung gerät. Sie müssen es aber auch sein, da vieles, aus welcher Sprache auch immer, in jeweiligen Idiomen schlicht unübersetzbar ist. So müssen sie, diese Wort- und Wörterfühlhörner, über herausragende Kenntnisse sowohl der zu übertragenden als auch der eigenen Sprache verfügen und dürfen doch nur ein einzig Wörtchen hinauslassen, das richtige eben. Das wiederum erfordert ein außerordentliches Wissen in den jeweiligen Kulturen, da ansonsten Bedeutungen nicht erkannt und nicht vermittelt würden. — Wie sollte ich sonst mit meinen paar Brocken Spanisch und den wenigen Tagen Andalusien mit Granada, noch bevor mich solches interessierte, einen Text wie den von Federico Garcia Lorca über Theorie und Spiel des Dämon verstehen, die Begegnungen mit der Muse, dem Engel und dem Dämon, denn «für die Suche nach dem Dämon gibt es weder Übung noch Landkarte» (ich finde das Bändchen dieses Vortrags nicht, aus dem ich diese Zeile notiert habe, weshalb ich den Übersetzer nicht nennen kann — halt, ach, das Internet und mit ihm die Deutsche Nationalbibliothek: «a. d. Span. übers. von Enrique Beck», Friedenauer Presse, Berlin 1984; Enrique Beck wurde zwar, wie es bei Felix Bloch Erben heißt, «zu einem wohlhabenden Übersetzer», aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß er das mit Lorca-Texten geworden sein soll).

«Den Dämon muß man erwecken in den verborgensten Kammern des Blutes» hat dieser Flamenco-Spieler einer Dichtung geschrieben, die gesprochen vermutlich nur als von der Gitarre begleitetem Gesang verstanden wird. Ohne meine großen Helfer, wie auch immer sie im einzelnen heißen mögen, wäre selbst manch ein lesbarer Teufel nicht hineingefahren in die in der hintersten Verborgenheit versteckten Kämmerlein meines Oberstübchens. Das hätte eine außerordentliche Lücke in mir hinterlassen. Und dort, wo sie bereits bestanden, die Löcher in meinen kulturellen Blutgefäßen, wurden sie aufgefüllt von den Übersetzern. Ohne Eugen Helmlé hätte ich am Ende einiges nicht gesehen von Perecs köstlichen Alltäglichkeiten, die da etwa unter einem Buchtitel wie diesem sichtbar werden können. Die Gehaltserhöhung oder Wie die physischen, psychischen, klimatischen, ökonomischen und sonstigen Bedingungen beschaffen sein müssen, damit Sie die größtmöglichen Chancen haben, Ihren Abteilungsleiter um eine Aufbesserung Ihres Gehaltes bitten zu können, Auch wenn die mir früher eher als Theaterdame bekannte Verena Auffermann ihnen nicht sonderlich zugetan zu sein scheint; aber die hatte zu dieser Zeit möglicherweise ohnehin bereits mehr die deutschsprachige Literatur im Blickfeld.

Ich für meinen Teil hätte ohne die Hilfe von Eugen Helmlé damals, Anfang der Siebziger, also lange vor der erneuten Einführung als Modespirituose, niemandem ohne weiteres und vor allem so gehaltvoll die exakte Zubereitung eines Absinth oder die Funktionalien eines freudvollen parisischen Mädchenhauses erklären können, wie das in Der Flug des Ikarus von Raymond Queneau geschehen ist. Auch wenn Bersarin, sicherlich nicht ganz zu unrecht, meint, der Romantitel sei schlecht übersetzt — aber wie? als der Raubflug? (egal, trotzdem unbedingt lesen, da in: Aisthesis) —, ich wäre seinerzeit jedenfalls sozusagen blind absinthiert abgestürzt, auf jeden Fall unfranzösisch. Aber mittlerweile sehe ich. Vor allem, was das wert ist. Mein großer Dank deshalb an Sie alle, an die Damen und Herren Hin-und-her-Über-Setzer! Denn ohne Sie säße ich möglicherweise in der Unterwelt und riefe hilflos laut nach dem Fährmann.

Dabei fällt mir ein: Charon scheint sich in seine zwischen den Ufern schwimmenden Bücher-container zurückgezogen zu haben.

*Vielleicht irre ich mich, mittlerweile völlig konfus von der neuen Schreibung, in den Euro und es waren sechs — während der geneigte Käufer weit über hundert dafür hinzulegen hatte. Kurz nach Erscheinen legte der Verlag eine einbändige Ausgabe ohne den zweiten Band mit dem umfangreichen literaturwissenschaftlichen Anhang zu einem Preis von etwas über vierzig Mark nach, also rund hundert Mark weniger. Man weiß es, Wissenschaft hat ihren Preis, aber seitdem kaufe ich, bei aller Begeisterung für Anmerkungen, die ungemein spannend und manchmal auch hilfreich sein können, dennoch keine Neuerscheinungen dieser Art mehr. Denn zu dieser Zeit wollte ich, nach jahrelangem Warten, nichts anderes, als dieses alte Monstrum in neuem Gewand endlich gelesen haben.

| So, 09.05.2010 | link | (3087) | 6 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |

Partitürliches im Sonnenloch

Vor mehr als zehn Jahren wies Romain Finke mich in Weingarten nahe des Bodensees auf die Arbeit einer Künstlerin hin, von der ich sehr angetan war. Sie hatte das getan, was ich auch immerfort tue, gleichwohl mir das Talent abgeht, das so zu tun, wie sie das damals getan hat und teilweise wohl auch heute noch tut: Pappe stapeln. Sozusagen auf diese Art entstehen beim genaueren Hinschauen, was, um der Sache auf die Spur zu kommen, vielleicht ohnehin hin und wieder geschehen sollte bei der Betrachtung von Bild und Kunst, zeichnerische Strukturen. Nach langer Zeit sehe ich diese Bilder zum ersten Mal wieder, zwar in der photographischen Wiedergabe, aber die Erinnerung ruft den außerordentlichen Eindruck ab, dem ich damals ausgesetzt war.

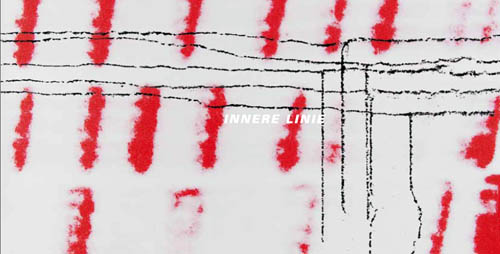

Nun gibt es einen aktuellen Anlaß zur wiederholten, nein, zur gänzlich neuen Betrachtung, ist doch mir bislang Unbekanntes hinzugekommen. Selbst wenn es, wie metereologisch angekündigt, das ausgewiesene deutsche Sommerloch in Südwest am kommenden Wochenende zuregnen sollte, wird es wohl dennoch heiter werden (nicht nur, weil einem keine Mücken ins Auge fliegen und man so besser hinschauen kann). Denn am Freitag wird dort am Abend eine Ausstellung eröffnet, die ich ungesehen empfehle, weil ich ahne, weshalb mir dabei so fröhlich wird. Zum einen dieser nachstehenden Abbildung wegen, die mir mit der Einladung zugesandt wurde — wobei hinzufügen ist, daß es sich bei ihr um eine zeichnerische Collage beider, ohnehin eng verbundenen und (in der Regel) gemeinsam ausstellenden Künstler handelt, die dieser Gemeinsamkeit wegen einen zusätzlichen Reiz ausübt —, und zum anderen, da mir der Katalogautor, der zur Eröffnung auch ein paar Takte reden wird, mitteilte: «Die besprochenen neuen Arbeiten sind einfach zauberhaft im besten Wortsinn.»

Dabei mag vielleicht eine nicht nur farblich erotisierende Stimmung aufkommen durch die zarten Tuschverläufe von Andrea Kernbach, die jedoch selbst im intensiven Grau erhalten bleibt, wie mir weitere Abbildungen zeigen. Das zu bewerten bleibt dem Betrachter im einzelnen überlassen. Aber sich auf mich übertragende Gefühle sind es offensichtlich, die dabei aufkommen; künstlerische Automatismen möglicherweise, deren Entstehung Herbert Köhler in seinem Katalogtext Zeichnung als Auftrag an das Papier sachlicher vermittelt, als mein Seelchen das könnte:

«Die Künstlerin sowie das Hadernpapier [hier hochwertiges Bütten; Anm. jst] sind [...] beide gemeinschaftlich aktiv an der endgültigen Zeichnung beteiligt. Diese ist einmal abhängig vom Duktus des Tuschestiftes sowie dessen Verweildauer und zum zweiten co-abhängig von den kapillaren Saugeigenschaften des Papiers. Damit übernimmt das Hadern jenen Teil des Gestaltungsauftrages der Künstlerin, der von ihr nicht mehr beeinflussbar und kontrollierbar ist, aber eine Ausformulierungshoheit beansprucht. So ergibt sich eine Situation, die eine Art Schwingungsverhältnis zwischen Künstlerin und Hadernmedium aufbaut. Eine Oszillation von Handführung und Saugeigenschaft entsteht, die einerseits und impulssteuernd als Partitur auf der Arbeitsseite verfasst ist und andererseits auf der Schauseite als Interpretation gelesen werden kann.»

Ähnlich verhält es sich bei dem Bildhauer Nikolaus Kernbach, dessen Lineaturen sich in die obigen Tuschverläufe partitürlich einlagern:

«Der Gneis [aus Arvigo; Anm. jst], der von Nikolaus Kernbach nie klassisch behauen, sondern einem künstlerischen Prozess unterzogen wird, der sich aus den Variationen von Spalten, Brechen und Schichten ergibt, bleibt nicht Endresultat, sondern wird Ausgangsmaterial für einen weiteren Umgang, der Handdrucktechnik und Zeichnung kombiniert, also weder reine Druckgrafik noch reine Handzeichnung ist. Dagegen spricht nicht nur das grafische Unikat, sondern besonders die Tatsache, dass der Stein während der Entstehung der Zeichnungen im weitesten Sinne aktiv mitarbeitet; also geradezu zum Komplizen des Künstlers wird. Denn er stellt seine individuelle Liniengrafik dem Künstler zur weiteren gestalterischen Disposition zur Verfügung. Daraus ergeben sich zwei energetische Trägerschaften der kreativen Arbeit. Während Nikolaus Kernbach die kinetische Seite übernimmt, liefert der Stein die potenzielle.»

Wem also nicht nur angesichts der oben abgebildeten Einladung heiter musikalisch wird, dürfte nicht unbedingt allzu weit daneben liegen. Bei mir stellt sich auf jeden Fall ein, was Köhler im Text über Andrea Kernbach festhält:

«Wer sich also fragt: Was wird sichtbar von dem, was ich tue? kann durchaus musikalisch verfahren, indem er seinen Lese- bzw. Partiturtext durch ein entsprechendes Medium so instrumentalisiert, dass der Endzustand als Interpretation dieses Textes verstanden werden kann.»

Ich assoziiere hierbei wohl allerdings nicht zuletzt den Autor Köhler, der nach Mathematik und Physik später dann Kunstgeschichte und Musikwissenschaften studierte und seine möglicherweise aus letzterem resultierenden Empfindungen einmal eindrucksvoll mit einem Höllengleichnis unterstrichen hat und überhaupt gerne über Zeichenhaftigkeiten des täglichen Lebens nachdenkt.

| Do, 06.05.2010 | link | (2541) | 5 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6390 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig