Fortschritt durch Rückblick

Die Technik hat sich nicht zuletzt aufgrund fortschreitender Technologie ein wenig verändert in den letzten Jahren. Vor Jahrzehnten begann man darüber nachzudenken, wie man das Ende des Maschinenzeitalters würdig musealisiert bekommt. Der Hauptgrund dieser Initiativen dürfte jedoch vor dreißig Jahren in erster Linie darin gelegen haben, daß die Politiker merkten, daß tatsächlich mehr Menschen in die räumlich geschlossene Vergangenheit blickten als aufs Fußballfeld. Nicht vergessen sein möge: Andy Warhol, der große Philosoph der ausgehenden Siebziger, war es, der feststellte, die Leute gingen immer dann ins Museum, wenn es regne. So bot sich die einmalige Chance, Kultur für alle verständlich zu machen. Und irgendwie einfach abreißen wollte man diese ganzen unbrauchbaren Bruchbuden schließlich auch nicht. Damit hätte man den ganzen Malochern ja Gesicht und Geschichte genommen. Und sich selbst Stimmen. Den aktuellen Stand der fortgeschrittenen Kulturalisierung entnehme man bitte dem Welterbe.

Wer nicht weiß, warum ein Auto sowohl mittels Erdöl als auch mit Sonnenkraft bewegt werden, weshalb ein Bügeleisen so schlimm heiß werden und wehtun kann wie das dabei begutachtete Fernsehprogramm und die Energiekrise vermutlich eine selbstgemachte ist, dem kann geholfen werden. Nach Meinung der Politiker am besten im Technikmuseum. Denn das Museum ist das billigste Kulturvergnügen — es kostet ungleich weniger als beispielsweise das Theater.

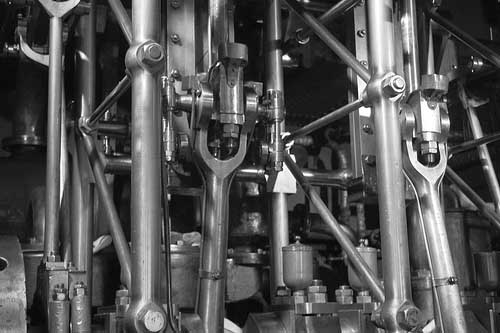

Kaum ein Bundesland, in dem zur Zeit nicht ein größeres Projekt in Arbeit ist. Und aus den bereits vorhandenen technischen Kuckanstalten soll der Muff, der Vaters Talarblick bis heute anhaftet, endgültig raus. Das wachsende Interesse der Stadt- und Landesväter am Herzeigen technischer Entwicklung kommt nicht von ungefähr. Die Museen erlebten in den letzten Jahren einen schier ungeheuren Zuschaulauf. Von den rund siebenhundert bundesdeutschen Schauen sind zwar nur dreißig reine Technik-Sammlungen, doch in fast jeder Heimatschau wird Technisches vorgezeigt — vom mittelalterlichen Holzpflug bis zur maschinenbetriebenen Hammerschmiede. Ob die großen Automobilhersteller oder die Produzenten von Panzern hart wie Kruppstahl — sie alle haben ihre Vergangenheit, teilweise aber auch Futura kommender Technologien in eigenen Räumen ausgestellt. Und für die neuen Großprojekte haben die Mäzene der Neuzeit reichlich Unterstützung zugesagt.

In Nürnberg plant seit Anfang des Jahres ein Team um den rührigen Kulturdezernenten Hermann Glaser das Museum Industriekultur. Die Frankenmetropole spielte um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts, als in Deutschland das Maschinenzeitalter richtig loslegte, eine führende Rolle in Europa. Als Ausstellungszentrum haben die Planer eine leerstehende Fabrik ins Auge gefaßt. Daneben wollte man 1982 eine große Industrieschau veranstalten. Das bayerische Kultusministerium machte Glaser und seinem Planungsteam freilich einen roten Strich durch die Subventionsrechnung — es vergab die Show nach Augsburg, wo's schließlich auch MANig zugeht. Der eigentlich nicht so streng protestantische SPD-Mann Glaser war mit seiner Vorstellung, Geschichte mal weniger aus der Perspektive der Etage des Herrn Direktor als vielmehr aus der grasigen des Fließbandarbeiters zu zeigen, dem katholischen CSU-Kulturminister Hans Maier offensichtlich zu forsch gestartet.

Weniger Schwierigkeiten haben die Berliner mit ihrem neuen Museum für Verkehr und Technik. Schon 1981 soll in den Anhalter Bahnhof einfahren, was bislang an Technischem in sämtliche Himmelsrichtungen der alten Hauptstadt verstreut ist: vom Kino- über das Rundfunk- bis zum Vergaser- und Verkehrsmuseum alles unter einem Dach.

Auch in Stuttgart sitzt eine Planungsgruppe an einem Museum, in dem die Geschichte des Maschinenzeitalters, Abteilung Baden-Würrtemberg, dokumentiert werden soll. Dreh- und Angelpunkte des Technischen Landesmuseums sind die Chemie sowie der Maschinenbau, die im Musterländle bis heute eine bedeutende Achse bilden.

Im Essener Haus der Technik, das zur Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen gehört, brüten derzeit Fachleute ein Energiemuseum aus, das mit achttausend Quadratmetern Ausstellungsfläche zu den größten seiner Art zählen wird. Wie in Nürnberg steht auch hier der Standort noch nicht fest. Im Gespräch für diesen Museumsgiganten sind Hamm oder die «Stadt der Energie» selbst.

Bis all die neuen Projekte ihre Riesentore öffnen, braucht der Technik-Verrückte freilich nicht zu verzweifeln. Schließlich gibt es das Deutsche Museum in München, seit der Grundsteinlegung 1906 die Alma mater aller einschlägigen Institutionen. Bis heute bestimmt das Motto des Gründers Oskar von Miller die Riesen-Schau: «In diesem Museum darf jeder tun, was ich will.» Aber selbst wer sich eine Woche Zeit nimmt, hat noch lange nicht alle Knöpfe gedrückt, über die der Obermeister der Technik dieselbe erklärt.

Es gibt noch andere Museen, die das Prädikat deutsch führen, etwa das Bergbaumuseum in Bochum, das Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven oder das Werkzeugmuseum in Remscheid. Nicht zu vergessen sind so leicht skurrile Einrichtungen wie das Museum für Technik und Musik, die ein wenig chaotische, aber durchaus ernstzunehmende Sammlung von Heinz Panke, Direktor, Restaurator und Führer in Personalunion. Hier funktioniert alles. Die Laterna magica von 1900 zum Beispiel, die noch immer ein rechtes Licht auf das freizeitbetriebene Vergangenheitsarsenal wirft. An die Zeiten, als die Bundesrepublik noch hoffnungsfrohe Hochpumperin des schwarzen Goldes war, erinnert das Museum der Erdölförderung in Wietze bei Celle, wo heute nur noch die Lüneburger Heide blüht. Hier wurde bis 1963 nach dem gebohrt, was jetzt weltweit auszugehen droht.

Eine der interessantesten Sammlungen beherbergt das Westfälische Freilichtmuseum technischer Kulturdenkmale in Hagen. In dem schier endlos langen Mäckingerbachtal ist nahezu alles über die beginnende Industrialisierung zu erfahren. In einem Handwerkerdorf wird wieder gearbeitet wie anno dunnemals: In Goldschmiede, Gerberei oder Sattlerei wird gezeigt, mit welcher Präzision unsere Urgroßväter werkelten. Weitere Attraktionen sind verschiedene Wasserräder, die beispielsweise Öl- und Papiermühle antreiben.

Der Technik-Liebhaber kommt beim kürzlich erschienenen Deutschen Museumsführer für fünfunddreißig Mark nicht ganz auf seine Kosten. Zwar sind alle Sammlungen aufgeführt, wen allerdings nur die technischen interessieren, der muß schweißtreibend fahnden: das Stichwort «Technik» fehlt. Fündig wird man allerdings in Sachbereichen wie beispielsweise Buchdruck und Eisen- oder Stahlerzeugung.

Zumindest die Museumsfachleute könnten sich demnächst leichter Überblick verschaffen Die Bundesregierung hat den Plan zu einem Berliner Institut für Museumskunde auf den Tisch gelegt. Darin soll allles, was in deutschen Landen an Objekten herumsteht, an einen Computer verfüttert werden.

Flohmarkt: Savoir-vivre, 11.1979

| Fr, 28.01.2011 | link | (4890) | 8 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Demokratische Identität

Im Sommer 1980 geschah in der Nürnberger Norishalle etwas, das nicht allzu häufig vorkommt: Publikum und Kulturkritik waren sich einig im Lob. Gezeigt worden war die Ausstellung Lebensgeschichten. Anhand von Alltagsgegenständen, also Werkzeuge und Hausrat, Photographien und Schautafeln erläuterte sie die Deutsche Sozialgeschichte 1850 – 1950. Besonders aufschlußreiche Gegenstände dieser dokumentarischen Geschichtsschau waren sechs Biographien, angefangen bei der des Industriellen bis «hinunter» zu der eines Dienstmädchens. Die erfolgreiche Ausstellung war einer der ersten Schritte auf dem Weg zur Identitätsfindung einer Gesellschaftsschicht, der im Museum bislang allenfalls die hinterste Ecke freigeräumt wurde — der Arbeiterschaft.

Ideenlieferant, Initiator und Leiter dieser Geschichtsbetrachtung aus der Perspektive des Grases (und mal nicht aus der der Burg) war der Historiker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ruppert, zu dieser Zeit Projektleiter am Nürnberger Centrum Industriekultur. Was die Ausstellung leistete, ließe sich auch als Erinnerungsarbeit bezeichnen.

Das ist denn auch der Titel eines Buches, als dessen Herausgeber Ruppert Beiträge von Historikern zum Thema «Geschichte und demokratische Identität in Deutschland» vorstellt und in zwei Fällen selbst als Autor fungiert. Die neun Aufsätze bestehen im wesentlichen aus Forumsbeiträgen zum Nürnberger Gespräch '79, eine Veranstaltung des Schul- und Kulturreferats der fränkischen Metropole, und stellen eine Sammlung mittlerweile unerläßlicher Informationen dar. In vielen Fällen bemühen sich die Autoren um eine angenehm lesbare, im Fall von Hans Mayers Text gar anregende Sprache. Einzig der Aufsatz von Rudolf zur Lippe, Professor für Sozialphilosophoe und Ästhetik in Oldenburg, ist von einer sprachlichen Prägung, daß ich zugunsten einer breiteren Leserschaft, um die es letztlich geht, das eine ums andere Mal gerne den Redigierstift in die Hand genommen hätte.

Mit Archäologie verbinden wir in der Regel gedanklich eine Vergangenheit, die mumifiziert ist. Wir denken an Pharaonen und deren Pyramiden, verneigen uns dabei in Ehrfurcht vor dem Glanz exotischer Herrschaft. Diejenigen, die frei nach Bertolt Brecht, diese Monumente gebaut, die die schweren Steine geschleppt haben, nehmen in unserem Geschichtsbewußtsein einen untergeordneten Raum ein. Wie auch anders? Die in unseren Museen ausgestellte Historie zeigt «traditionsgemäß» die adlige Spitze des Eisbergs. An die unter der sichtbaren Oberfläche verborgene Masse werden wir nicht erinnert.

Der Begriff Kultur wird gemeinhin recht weit «oben» angesiedelt, hat etwas von Höherem, Weihevollen. Die «Gesamtheit der Lebensäußerung eines Volkes», wie mich mein Brockhaus lehrt, bleibt versteckt im edlen Band der leinengebundenen Encyclopédie, eingestaubt vom Wissen der Gelehrten, die mit Diderot oder d'Alembert mal angetreten waren, das Volk aus der Gefangenschaft des Nichtwissens zu befreien. Allenfalls Namen und Zahlen, «Relikte» aus der Schulzeit, schwirren in unseren Köpfen herum und vernebeln Zusammenhänge. Hauptsache, wir wissen, woher die Kohle kommt. Die fürs Portemonnaie und die für den Strom.

Der Tatsache, daß wir es sind, die wir sie ausgegraben haben und weiterhin ausgraben, gehen seit einiger Zeit Historiker auf den Grund. Wie immer, wenn eine Epoche sich ihrem Ende zuneigt. «Jedenfalls ist es in der Geschichtswissenschaft keine seltene Erscheinung», schreibt Klaus Tenfelde, «daß man über Ereignisse und Entwicklungen in dem Augenblick zu forschen beginnt, in dem sie zu einem gewissen Abschluß geführt zu sein scheinen.»

Man betreibt die Archäologie der Industriekultur, so Wolfgang Ruppert, beginnt mit ihrer «musealen Präsentation», denn wir stehen «an der Schwelle der Entdeckung der Genese unserer eigenen industriell geprägten Lebensformen». Mit seiner Arbeit am Centrum Industriekultur hatte er die Anfänge zu einem Modell Nürnberg geschaffen. Dem inzwischen dort ausgeschiedenen Historiker ging und geht es darum, «die Kenntnisse der Entstehung der modernen Industriekultur zu vertiefen und einsichtig zu machen». Dabei genüge es jedoch nicht, so Ruppert weiter, «eine antiquarisch-historische Sammlung von Objekten und Industriedenkmalen anzulegen» Denn, vervollständigt Klaus Tenfelde, «es escheint uns sinnlos, Kulturelles aus dem Kontext von Werten zu lösen».

Nur eine historisierende Schau zusammenzutragen reicht nicht aus, um zur Selbstfindung zu gelangen. Die Autoren von Erinnerungsarbeit fordern uns auf, selbst Archäologen zu sein und ans Tageslicht zu fördern, was diese andere, eben nicht «hochkulturelle» Vergangenheit kennzeichnet. «Unsere persönlichen Erfahrungen», stellt Lutz Niethammer fest, «datieren wir nicht nach dem Kulturfahrplan, sondern nach Geburt und Tod von Verwandten, nach Umzügen, Heiraten, Berufseinschnitten».

Diese persönlichen Erfahrungen sind beispielsweise festgehalten in Photographien oder Briefen. So sind Familienalben, Keller, Speicher und so weiter Fundgruben der eigenen Geschichte. Mit ein bißchen Aufmerksamkeit läßt sich diese mühelos mit der anderer verbinden. «Lebensgeschichte», hat Rudolf zur Lippe an seiner eigenen Vita herausgefunden, «führt im Rahmen der Wirkung der anderen zu einer Identität.»

Eine andere Lebensgeschichte kann sein die der Frau, die 1978 immerhin 111 Jahre alt geworden war. Ruppert hatte das damals einer Zeitungsmeldung entnommen und war angeregt worden, zurückzurechnen: «Ein Jahr vor ihrer Geburt (1866) hatte der letzte ‹Bruderkrieg› zwischen Preußen und den süddeutschen Staaten stattgefunden. [...] Die Arbeiterbewegung organisierte sich gerade. [...] Die Verstädterung setzte gerade ein. Nach wie vor galt das Züchtigungsrecht der Herrschaft gegenüber den Dienstboten. Frauen waren zum Studium an den Universitäten nicht zugelassen.» Auch ein Bummel über den gemütlichen Flohmarkt muß kein nostalgisch verklärter Rückblick sein. Er kann sich als «Spurensicherung» unserer Geschichte erweisen. Vorausgesetzt, wir halten uns an die These von Rudolf zur Lippe: «Bedingung für Geschichtsbewußtsein ist eigenes Erleben und Bewirken von Prozessen ...»

In diesem zwar von Wissenschaftlern verfaßten, aber dennoch für jeden lebaren Handbuch für ein dringend notwendiges neues (Geschichts-)Bewußtsein fehlt auch nicht der Hinweis von Karl Bosl, die Wurzeln unserer Identitätsfindung seien in Kenntnissen des Mittelalters verankert. Denn aus dieser Aufbruchsepoche heraus sei «ein großartiger Aufstieg aus Lebeigenschaft, Hörigkeit, Schollegebundenheit, Zwangsarbeit, Dienstverpfichtung zur adleigen und bürgerlichen Freiheit sowie zur bäuerlichen Besserstellung erfolgt [...], und zwar gerade in Deutschland ziemlich einheitlich aus der Grundstruktur der familia».

Erinnerungsarbeit. Geschichte und demokratische Identität in Deutschland.

Flohmarkt der Pseudonyme: Vorwärts spezial, 2.1983

| Do, 27.01.2011 | link | (22540) | 5 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Gesellschaftsspiele |

Eulenglück

Celestino Piatti. Der Schweizer Graphiker ist am 17. Dezember 2007 gestorben. Zu seinem 60. Geburtstag 1982 veranstaltete der Verlag ihm zu Ehren eine Ausstellung im Münchner Stadtmuseum.

Zwar ist sein Name nicht in aller Munde, wohl aber in den Augen. Es dürfte kaum jemanden an Büchern Interessierten geben, bei dem diese Eulen sich noch nicht ihr Nest gebaut hätten. Denn als 1960 elf Verleger aus der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz den mittlerweile vermutlich jedermann bekannten Deutschen Taschenbuch Verlag gründeten, beschlossen sie, die Gesamtgestaltung bei ein und demselben Graphiker in Auftrag zu geben. Der Schweizer Verleger Bruno Mariacher hatte auf Celestino Piatti aufmerksam gemacht, «dessen Probearbeiten», so sein Biograph Manuel Gasser, «dann auch den Sieg davontrugen».

3.200 Umschläge für Bücher hat der Zürcher in zwanzig Jahren gestaltet — weltweit in einer Gesamtauflage von 120 Millionen Exemplaren. Für diese Leistung überreichte Verlagsleiter Heinz Friedrich im Rahmen der Ausstellungseröffnung am 14. Januar dem Hausgraphiker ein «goldenes Taschenbuch».

Doch Friedrich reichte noch ein Präsent besonderer Art nach, denn der Ausstellungsanlaß war des Buchmachers 60. Geburtstag. «Um die buchgraphische Lebensleistung von Celestino Piatti zu würdigen und als künstlerische Anregung weiterzugehen, stiftet der Deutsche Taschenbuch Verlag einen Celestino-Piatti-Preis für Verlagsgrafik.» Von 1983 an soll der mit 10.000 DM ausgestattete Preis alle zwei Jahre an junge Graphiker vergeben werden, die sich durch Arbeiten im Dienst des Buches ausgezeichnet haben.

Eine Ehrung an sich sollte die Ausstellung sein. Leider ist das, was den Überblick über ein Gesamtwerk darstellt, in drangvolle Enge gepfercht. All die Plakate, Buchumschläge, Lithographien, Kalender, Plattenhüllen, Briefmarken und sonstige Gebrauchsgraphik hätten ihrer Breitenwirkung gemäß mehr Raum verdient als den einen, den das der angewandten Kunst sonst recht zugetane Münchner Stadtmuseum in persona seines Direktors Christoph Stölzl zur Verfügung stellte.

Die Vielseitigkeit des Absolventen der Kunstgewerbeschule Zürich mit deren damaligem Direktor Johannes Itten, ein frühes und führendes Bauhaus-Mitglied, ist verblüffend. Neben seiner Umschlaggestaltung hat der Sohn einer Bäurin und eines Steinhauers vor allem in der Plakatkunst einen unverwechselbaren Stil geschaffen. Modischen Strömungen gegenüber war Piatti äußerst zurückhaltend, seine Vorliebe für die Klassiker der Malerei hinterläßt überall Spuren: Gauguin beispielsweise oder Miró und Picasso.

Piattis Arbeiten sind von einer konsequent durchstruktrierten Einfachheit, selbst seine Abstraktionen für jedermann verständlich. Er nivelliert nicht, und intellektuelle Eitelkeiten sind ihm fremd. Er besticht durch seine unprätentiöse «Ubersetzer»-Fähigkeit, die Realität bildnerisch so umzusetzen, daß dadurch, wie Heinz Friedrich im Katalognachwort schreibt, «die Zwiesprache mit der Gesellschaft möglich wird».

In den letzten Jahren hat er kaum noch kommerzielle Aufträge angenommen. «Wenn man sauber trennen möchte», so Piatti, «kann man sich nur noch mit Dingen beschäftigen, zu denen man steht. Dem Naturschützer, Kernkraftgegner und politischen Karikaturisten des schweizerischen Nebelspalter ist an seiner Integrität viel gelegen. Die Bücher, deren Umschläge er zu gestalten hatte, sind ihm inhaltlich vertraut; er zeichnet also nicht nur, sondern liest auch noch. Seine Exkursionen in andere künstlerische Gebiete haben den Begriff Gebrauchsgraphik in die Kunstterminologie integriert.

Flohmarkt: Savoir-vivre, 1982

| Mo, 24.01.2011 | link | (4857) | 14 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Artiges |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6421 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig