Geld- und andere Sorgen

An Eduard Fechner, Maler, Paris. Paris, 18. Januar 1841.

Allerverehrtester Herr Onkel, erlauben Sie mir, Sie recht höflich zu ersuchen, uns gefälligst morgen, Dienstag, den 19. d. M., abends, die Ehre Ihres werten Besuches zu erzeigen. Außer anderen Delicen werden Sie da einen außerordentlichen Kunstgenuß haben; der über alle Begriffe berühmte belgische Violinvirtuose Vieuxtemps hat nämlich Zutritt zu meinen Soirees erlangt, und wird sich demnach morgen freundschaftlichst bei mir hören lassen. Zum Schluß: spanischer Tanz mit Kastagnetten, ausgeführt vom Unterzeichneten.

Anfang um 7 Uhr.

Ihr ganz unterthänigster Verehrer

Richard Wagner

25, rue du Helder.

An Robert Schumann. Dresden, 28. Oktober 1842.

Verehrtester Freund! Ich schmachte nach Ihrer Gegenwart bei einer der Aufführungen meiner Oper in Dresden. Können Sie nicht zu Sonntag, den 30. d. M., hierherkommen? Die auf diesen Tag angesetzte Vorstellung findet jedenfalls statt. Wollten Sie mir wirklich dies Opfer bringen, so bitte ich, daß Sie mir recht bald schreiben, ob ich Ihnen einen Platz aufbewahren soll, da Sie sonst schwerlich an der Kasse bedient werden würden, denn trotz der immer noch erhöhten Preise sind für die nächsten Vorstellungen meist alle Plätze genommen. Falls Sie also selbst erst Sonntag um 2 Uhr von Leipzig fortführen, hätten Sie sich doch nur an der Kasse mit Ihrem Namen zu melden, um ein für Sie zurückgelegtes Billett zu empfangen — nämlich, sobald Sie mir sogleich schrieben, daß Sie können.

Ich bin ungestüm in meiner Zudringlichkeit; Sie werden aber leicht begreifen, wie sehr mir an der Erfüllung meiner Bitte liegt. Seien Sie mir nicht böse und seien Sie der freundschaftlichsten Hochachtung versichert,

mit der ich bin

Ihr ergebenster Richard Wagner.

An Karl Gaillard, Berlin. Groß-Graupe, 21. Mai 1846.

Gott sei Lob, ich bin auf dem Lande! Eine große Wohltat hat mir mein König durch die Gewährung eines längeren Urlaubs erzeigt. Ich wohne in einem gänzlich unentweihten Dorfe — ich bin der erste Städter, der sich hier eingemietet hat. Nun hoffe ich alle Erlabung meines Gemütes und meiner Gesundheit von meinem Bauernleben. Ich laufe, liege im Walde, lese, esse und trinke und suche das Musikmachen ganz zu vergessen ... Ich habe einen der widerlichsten Winter meines Lebens im Rücken: Neid, Bosheit, Albernheit — und tödliche Langsamkeit in der Verbreitung meiner Wirksamkeit nach außen waren die Feinde, mit denen ich täglich jenen abscheulichen Kampf zu bestehen hatte ... Wissen Sie, was Geldsorgen sind? Sie Glücklicher, wenn nicht! ...Zitiert nach: Richard Wagners gesammelte Briefe, herausgegeben von Julius Kapp und Emerich Kastner, Hesse und Becker Verlag, Leipzig 1914, 14 Bände in 5 Bänden, hier 1. Band, S. 158, 294, 207

Das war der (heute früh zum dritten oder vierten oder vielleicht zum elften Mal in Radio Hirn will Arbeit wiederholte) Auslöser: Als der Meister die Musik revolutionierte, kannte man eben noch kein Eventmanagement. Die traumberufene Frau Alexia Werner hätte ihm bestimmt mehr als eine Flasche authentischen Champagners — ach, wahrscheinlich überhaupt ein paar Sponsoren zukommuniziert. Denn heutzutage ist der Förderer wichtiger als der Geförderte. Los ging das in der Postpostmoderne der mittleren Achtziger.

| Do, 08.09.2011 | link | (1867) | 11 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |

Beschwingte hanseatische Anglophilie

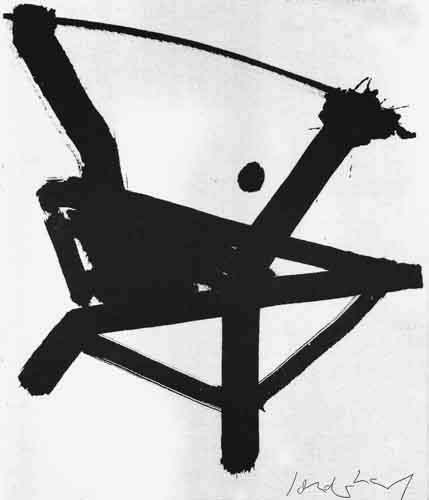

Einen Künstler gab es, den ich nicht nur seiner Malerei, sondern auch wegen seines geradezu ungemein gelassenen (hanseatischen?) Humors oder auch saloppen Mundwerks sehr schätzte; die Arbeit eines Informel-Kollegen, der mich in dessen fortgeschrittenem Alter äußerlich bisweilen ein wenig an einen hart am Aufstieg in die geistige Aristokratie geschuftet habenden Sekundäradeligen erinnerte, bewertete er in einer Kneipe (s)einem Weggefährten und mir gegenüber mal kurz und knapp ungefähr so: Ach hör mir doch auf, das ist doch gotischer Grottenkitsch. Zu für ihn noch fröhlichen, weil wanderungsaktiven Lebzeiten, damals in einem seiner vielen weltweiten Standorte, hier der engen, aber dennoch feinen Wohnung in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung, erzählte er mir zum ersten Mal davon, wie bedrückend es doch sein kann, wegen Anglophilie in den Knast gesteckt zu werden (heutzutage wären die Straßen vermutlich menschenleer). Zu der Zeit stand dieser Begriff allerdings primär als Synonym für eine Musik sowie einen Lifestyle, die kurz nach unserem Gespräch als Schallplatte mit ausstellungsbegleitendem Katalogbuch dokumentiert werden sollte: Von den Swingboys plauderte damals Kurt Rudolf Hoffmann, geboren im dänischen Sønderborg, und wie nebenbei von seiner Gestapo-Haft. Noch kurz vor seiner Entlassung war ein Schreiben Himmlers an Heydrich ergangen:

«Anliegend übersende ich Ihnen einen Bericht, den mir Reichsjugendführer Axmann über die Swing-Jugend in Hamburg zugesandt hat. Ich weiß, daß die Geheime Staatspolizei schon einmal eingegriffen hat. Meines Erachtens muß aber das ganze Übel radikal ausgerottet werden. [...] Der Aufenthalt im Konzentrationslager muß länger, 2–3 Jahre sein. Es muß so klar sein, daß sie nie wieder studieren dürfen.»Hans Platschek, K.R.H. Sonderborg: Eine Vorgeschichte, in: Kat. K.R.H. Sonderborg, XPO Galerie, Hamburg 1985, S. 6ff.

Beim Schürfen in den scheinbar weißen Flecken meiner Kartonlandschaften stieß in nun, ausgelöst nicht alleine wegen der Findungsmaßnahmen aufgrund meines zweiten Festplattendesasters, auf diverse ältere Quellen. Dabei kamen mir ein paar Blätter entgegen, die sich in dem Zettelkasten befunden haben müssen, den mir der freundliche, aber auch bequeme oder auch von Papierkram ziemlich angewiderte Mensch seinerzeit zum Studium seiner Vergangenheit überlassen hatte. Die Mühe kleinerer schriftlicher Hinterlassenschaften hat er sich dann doch nicht nehmen lassen.

In einem Spottvers für die Repressionen gegen die Swingmusik wird Goebbels verantwortlich gemacht:

Der kleine Josef hat gesagt, ich darf nicht singen,Zu Joseph, Joseph gesungen heißt es auch:

denn meine Band, die spielt ihm viel zu hot.

Ich darf jetzt nur noch Bauernwalzer bringen,

nach dem bekannten Wiener Walzertrott.

Wir sind nicht Juden, sind nicht Plutokraten,

doch die Nazis müssen trotzdem weg.

Aus uns da macht man keine Soldaten,

denn unsere Hymne ist der Tiger Rag.

Ich muß annehmen, daß die Tanzerei im Hamburger Stadtteil Barmbek stattgefunden hat:

Wir tanzen Swing bei Meier Barmbeck.Auch diese Notiz lag noch dabei: Frei nach dem ‹Lambeth Walk›, der Churchills Lieblingslied war und daher an oberster Stelle auf dem Index der verbotenen Lieder stand.

Es ist verboten. Wir hotten nach Noten.

Und kommt die Polizei, dann tanzen wir Tango.

Und ist sie wieder weg, dann swingen wir den Tiger Rag.

Kennen Sie Lamberts Nachtlokal?

Nackte Weiber kolossal

Eine Mark und zehn, liegen oder stehn!

| Di, 06.09.2011 | link | (3714) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ohrensausen |

Ablaßhandel

Der US-amerikanische Automobilhersteller Generelle Motorenwerke baute in den neunziger Jahren mehr oder minder erfolgreich Kraftfahrzeuge, die für die der Wirtschaft unter- und zugeordneten Regierung beinahe weitere Kriege auf fernen Kontinenten überflüssig gemacht hätten, da ihnen sozusagen der wesentliche Antrieb abhanden gekommen war: Erdöl. Die Automobile wurden von Maschinen vorangetrieben, deren Energie aus der Steckdose kam. Vermutlich aufgrund der Tatsache, daß ausreichend atomar betriebene Energiewerke übers Land verteilt sind und man durchaus auch der Natur des Vaterlandes patriotisch wohlwolle, war die Nachfrage nach diesen Beförderungsvehikeln vor allem unter differenziert über städtische Moden nachdenkenden Bürgern der Vereinigten Staaten sehr ausgeprägt. Doch der Hersteller, möglicherweise auf Bitten der Regierung, mißtraute dem Frieden. Trotz des schier übermächtig werdenden Verlangens der intelligent konsumierenden Bevölkerung nach neuester Technik ging das elektrisch getriebene Fahrzeug nicht in Serie, sondern die Geschäftsleitung in sich. Denn das wäre wohl eine viel zu früh umgesetzte utopische Idee gewesen, und schließlich wollte man den Verkauf von Geländewagen für den urbanen Einkaufsbummel und somit zugleich einen Ausflugsgrund nach Nahost nicht gefährden. Also verkauften die Generellen Motorenwerke diese seltsame Art von Automobilen nicht, sondern vermieteten sie, um immer die Besitzerhand darüber halten zu können. Als die Nachfrage dennoch ungeahnte Ausmaße annahm, zog man die offensichtlich allzu antizipativ ausgereifte Technik komplett zurück, stellte den gesamten Wagenpark bei einem Schrotthändler unter und hoffte, der Zahn der Zeit würde ausreichend an ihm nagen.

Nun begab es sich, daß der Befehl zu technischen Neuerungen mal nicht aus dem wilden Westen kam. Europa setzte aus Gründen des effizienteren Handels mit klimatisch bedingter Überproduktion von Nebenprodukten, aber durchaus auch zur Rettung der einheimischen notleidenden Automobilindustrie auf Elektromotoren. Zwar blieb vor allem das deutsche Reich des Altbewährten bei der Praxis der steuerlichen Förderung jener Automobile, die sich durch mehr Umfang auch im Gewinn sowie durch einen höheren Verbrauch von Treibstoff aus versiegenden Quellen auszeichneten. Das hatte unter anderem den Vorteil, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens EUropäischer Gesetzgebung beim Ablaßhandel mit schlechter Luft nicht ganz ins Hintertreffen zu geraten. Bessere Luft ließ man weiterhin die anderen produzieren. Schließlich hatte man an der Freiheit des Bürgers für freie Fahrt festzuhalten und obendrein bereits dem Atom das Licht ausgeknipst.

Ein genialer Schachzug der vor den Türen der Automobilindustrie sitzenden politischen Lobby scheint allerdings die an die US-amerikanischen Kollegen herangetragene Bitte um Hilfe bei der Lösung eines speziellen Problems migrantischer Hintergründe. Um die einst gerufenen und daraufhin übers Land hergefallenen, aber trotz heiliger Versprechen nicht in ihre Heimat zurückgekehrten Geister doch noch zu einer Rückkehr zu bewegen, beschlossen die Generellen Motorenwerke die Verlagerung ihres deutschen Ablegers in die Türkei. Dem entgegen kam die frühere Beliebtheit dieses Fabrikats unter den Urwirtschaftsflüchtlingen. Hinzu war gekommen, daß dort diese neue Hochtechnik preisgünstiger produziert werden konnte und sich darüber hinaus als Made in Germany bestens verkaufen würde. Endlich würde auch die Konstanz in Opel wieder hergestellt sein.

Also gut. Dieses Blog ist schließlich mehr der Wahrheit und weniger der Wirklichkeit verpflichtet. Es verhielt sich so: Die Bergfrau Braggelmann tauchte bei mir vor Ort auf und begehrte Einlaß, um am Ort zum wiederholten Mal einfahren zu dürfen in die offensichtlich nach wie vor unergründlichen Tiefen meiner Kunstkatakomben. Neben mehreren Kunststücken hatte sie dann das obere ausgegraben und ans Tageslicht befördert. Woher es stammt, kann ich leider nicht mehr nachvollziehen, wie ich auch die Signatur nicht entziffern kann. Auf jeden Fall hat mir die- oder derjenige auch noch im nachhinein eine große Freude bereitet, an der ich gerne andere teilhaben lassen wollte. Aber das geht bei mir bekanntermaßen nunmal nur mit vielen Begleitwörtern.

| Fr, 02.09.2011 | link | (2343) | 10 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Artiges |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6417 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig