Liebe wie gemacht

Fortsetzung Flaches Land

Elias legte die Kassette mit Brel ein, die ihm ein belgischer Kommilitone aus einem winzigen Städtchen namens Bettenberge zusammengestellt und auf den Weg mitgegeben hatte. Liebe, so seine begleitenden Worte bei der Übergabe in der Kneipe am Rand des Kreuzberger Rathauses, die von zwei liebenswerten abgewrackten Tunten geführt wurde, in die er mal während seiner regelmäßigen Ausflüge mit Sozialwaisen geraten war, werde von diesem Troubadour in Vlaams sehr viel gefühlvoller herübergebracht, sie dringe zärtlicher in ihn ein als in dieser schlappschwänzigen Sprache Französisch. Liebe habe schließlich etwas mit Härte zu tun, durch die man hindurch müsse, deren Unbilden überwunden werden müßten. Französisch, das sei wie Mittelmeer, alles perle wie das Wasser einer Badewanne die milden Strände rauf und runter. Flämisch, das sei Nordsee. Wer sie besiege, der sei auch Herr über die Liebe.

Elias überlegte, den direkten Weg über die Landstraße nach Lauenburg zu nehmen, da die Strecke ihn direkter an die Nordsee führte. Aber er wollte ja nicht nach Hamburg, bei diesen Pfeffersäcken, sinnierte er noch ein wenig trauerumflort in sich hinein, gebe es mit Sicherheit keine Liebe, es sei denn käuflich erwerbbare. Über Helmstadt käme er trotz aller eigens für bundesdeutsche Freizeitpiloten sorgsam angefertigten Schlaglöcher ohnedies schneller aus der sozialistischen Trauer hinaus, vor allem aber wäre er näher am Breitengrad das flachen Landes, dessen nachtrauhe Stimme ihn auf dem nächtlichen Weg in ihre Heimat begleitete. Er war am Abend losgefahren, da er nicht im Dunklen in der Freiheit ankommen wollte, die ihm an den Stränden des Westens voller Hoffnung auf Bindung zuwinkte. Binden wollte er sich zwar nicht, aber gegen etwas Enge hatte er nichts einzuwenden, zumal sich ohnehin alles wieder voneinander löse. Als Lösung hatte er die Liebe kennengelernt.

Liebe macht man, hatte ihn seine dem Französischen geradezu verfallene Mutter gelehrt. Ob er selbst mit Liebe gemacht worden war, darüber gab sie keine Auskunft, auch nicht darüber, ob der französische Gastprofessor an seiner Produktion beteiligt gewesen war, der im mütterlichen Zuhause in Turku am Lehrstuhl für finno-ugristische Sprache das finnische Nationalepos Kalevala erforschen durfte und seinen Landsleuten zugänglich machen sollte. Sie schwieg sich darüber aus. Über die Liebe, lehnte sie sich an Wittgenstein an, über den sie an derselben Universität dozierte, könne sie nicht sprechen, solange sie sie noch nicht erforscht habe. Was sie mit dieser Andeutung gemeint haben konnte, erfuhr er erst sehr viel später, als er auf seinem Marsch durch die Fakultäten weit vorangekommen war, er in der fünften Etappe der Reise durch garantiert brotlose Künste von Erziehungswissenschaft über Sinologie bei der Liebe zur Weisheit angekommen war und über einen Landsmann den österreichischen Philosophicus näher kennenlernen durfte. Der Forscher der ihm doch wohl etwas zu enggewordenen Mythologie war mit Beendigung seiner Vertragslaufzeit wieder zu seiner geliebten Sorbonne zurückhin-entschwunden. Hätte ihm die Universität Turku ein Zeugnis ausstellen müssen, wäre sicherlich darin vermerkt worden, er habe sich mit hoher Intensität vor allem vieler Nebenfächer gewidmet.

Zurückgebliebener aus der gemachten oder ungemachten Liebe war vermutlich er, Elias, der, wie er doch noch aus seiner Mutter herauskitzeln konnte bei seinem Abschied nach Berlin, zu dessen Anlaß sie mehrere Gläser Champagner einer kleinen, dem Unkalku-lierbaren, dem reinen Echten zugetanen Winzerei trank, dem sie so ergeben war wie eben dem Land, aus dem er gekommen und in das er alsbald wieder abgetaucht war, eigentlich Jean heißen sollte. Hans hießen alle Männer dieser Welt, hatte er über Ingeborg Bachmann erfahren, nachdem er in seiner Entscheidungsunfreudigkeit auch noch die Germanistik hinzugenommen hatte. Doch Jean, also in der französischen Variante, schlußfolgerte er, schien seiner Mutter zu verräterisch, wohl allzu leicht hätten die auf ihre protestantisch-moralischen Grenzwerte bedachten Kollegen Schlüsse ziehen können auf ihre Schwäche für Fehltritte ins katholische Ausland. Da es ohnehin ihr Geheimnis bleiben sollte, gab sie ihm den Namen Elias, den sie für andere ungeahnt in ihrem nach wie vor schwülen Herzen tragen konnte und dabei ihren Landsleuten auch noch Ehrerbietung erwies, indem sie der phonetischen Namensähnlichkeit zum großen Sammler und Dichter des Kalevala auch noch dessen Vornamen einfügte.

Elias Rönnrot, mit diesem Namen würde ihr Sohn, mag sie sich gedacht haben, besonders in dem Teil Finnlands gut vorankommen, in dem die meisten Finnen Finnisch nur selten beherrschten und sich der einstigen Herrschersprache Schwedisch zu bedienen gezwungen waren. Sie hatte wohl nicht bedacht, daß sie ihren Bastard in ein im Osten gelegenenes Internat würde stecken müssen, in dem ihm endgültig die richtigen Flötentöne beigebracht werden sollten, die ihm beizubringen sie nicht beherrschte, da er früh eigene Musikvorstellungen entwickelt hatte und sich den ihren ständig verweigerte, die sich aus höfisch-rituellen zusammensetzten, wie sie an des Sonnenkönigs goldenen Käfigen von Versailles musiziert wurden. Dort brachte man sie ihm tatsächlich bei, wenn auch in abschätziger Form durch Lehrer und Mitschüler, die sich über ihn lustig machten allein wegen seiner miserablen Leistungen in der Sprache seines Heimatlandes, auf das man gefälligst sehr stolz zu sein hatte. So nahm er zwar mit erheblichen Schwierigkeiten die sprachlichen Hürden seiner Nation, um schließlich doch noch zu einer Hochschulreife zu gelangen, aber er ward durch seine gesammelten Erfahrungen darin geübt, nicht zu wissen, welchen Weg er nehmen sollte.

Nachdem ihn die Volksgendarmen nahezu grenzenlos durchgewunken hatten, wobei er meinte, von der amtsausführenden uniformierten Frau wiedererkannt worden zu sein, der er permanenter Grenzüberschreiter gegenüber einmal anläßlich einer etwas zu ausgiebigen Kontrolle geäußert habe, sie sei nicht nur gewissenhaft, sondern trotz ihrer grauen Gewandung sichtbar wohlgestaltet, hielt er im Land der Bundesdeutschen zunächst an und ließ den picabiaschen Prozeß in sich austoben, welche Richtung er nehmen solle. Die seiner Orientierung nächstgelegene wäre die alte Reichsautobahn nach Braunschweig und Hannover und von dort aus direkt weiter in den freien Westen gewesen. Doch gleichzeitig rührte ihn der Wunsch auf, die Gelegenheit zu nutzen und den weiter südlich gelegenen alten neuen Wohnort der Frau aufzusuchen, die den gemeinsamen kürzlich verlassen und zu ihren Eltern zurückgekehrt war.

Wütend war sie geworden, als er sich geweigert hatte, ihr, wie sie es nannte, ein Kind zu machen, und zwar mit Liebe. Denn dies, hatte sie noch angefügt, könne ihre Ehe retten. Das mit Liebe machen hatte er noch verstanden, aber ob ein solcher Rettungsanker namens Kind auch Halt geben könnte in diesem flachen Wasser, in den sie ihn auswerfen wolle und dann auch noch unter Berufung auf einen lieben Gott, dem ihre Erzeuger huldigen würden, diese Frage zu stellen hatte er dann sich erlaubt. Daraufhin hatte sie sich in deren Hort, unter die Fittiche ihrer gottesfürchtigen Eltern zurückgezogen. Der Gottesfurcht war sie zuvor eher weniger zugeneigt gewesen, aber sie muß sie sich offensichtlich zugelegt haben, nachdem er mal wieder ein paar Flaschen Korn nach Suomi gebracht hatte, im Land ein probates Zahlungsmittel für verlängerte Mitsommernächte, und sie während seiner Abwesenheit einigen Zeugen Jehovahs oder ähnlich gelagerten Verfechtern des Kindes als soziales Klebemittel die Tür nicht nur geöffnet hatte. Vielleicht würde sie ihm das erklären können, das mit dem Bindemittel aus gemachter Liebe, wenn er in friedlicher Absicht vor ihrer Tür stünde. Doch dann entschied er sich gegen die südliche Orientierung. Der Drang dorthin, wo das Dunkel herkommt, wo nicht nur der Liebe Sonne untergeht, in den Untergang all dessen, was ihn das Leben bislang gelehrt hatte, hatte obsiegt. Er nahm die Autobahn, er würde nach Belgien fahren.

Es besteht die Absicht einer Fortsetzung.

| Fr, 23.03.2012 | link | (3015) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Flaches Land |

Die Quintessenz des Buches

Vor ein paar Minuten in meinem Elektrobriefkasten gelandet, klebe ich Freund und freudvoller Besitzer einiger Exemplare des Künstlerbuches die Einladung von Rosa M Hessling gerne auf meine kleine Litfaßsäule:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie herzlich zur Eröffnung der Ausstellung:

am Freitag, dem 30. März 2012, um 19 Uhr in den Projektraum des Deutschen Künstlerbundes, Rosenthaler Straße 11, Berlin-Mitte einladen.

«Das Künstlerbuch erschließt sich in der Sequenz erst in der Zeitdimension. Der Unterschied zum herkömmlichen Buch besteht einzig und allein darin, daß es sich hier um eine Sequenz des Bildens handelt und daß die Gesamtheit Künstlerbuch ein eigenständiges Werk darstellt.»

aus: Künstlerbücher, mehr als fünf Sinne: ein Gespräch mit Guy Schraenen, in: Lutz Jahre: Unlimited Edition, Salon-Verlag, Köln 2001, S. 276

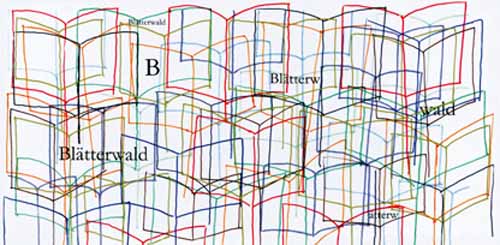

Im Frühjahr lädt der Deutsche Künstlerbund seine Mitglieder und Gäste ein, Künstlerbücher in eine Studioausstellung einzubringen. Bücher beschäftigen Künstlerinnen und Künstler schon immer; das Künstlerbuch stellt eine eigenständige Gattung in der bildenden Kunst dar. Die Bandbreite und Erscheinungsform von Künstlerbüchern ist groß: mit Text, ohne Text, mit Farbe, ohne Farbe, als Unikate oder Multiples, in kleinen oder größeren Auflagen, in Buchform, als Blättersammlung in einer Schachtel, als Leporello oder auch ganz anders — aber immer mit dem Verweis auf das Buch.

Die Anfänge des Künstlerbuches liegen in der Verknüpfung von bildender Kunst und Literatur (z. B. William Blake, Edouard Manet, Pierre Bonnard, Hermann Struck). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts experimentieren zunehmend Künstlerinnen und Künstler — allen voran die Dadaisten — mit dem «Objekt» Buch, wobei nicht nur die ursprüngliche Intention eines Buches, sondern vor allen Dingen die Erscheinungsform Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzung wurde. Dabei wird die klassische Form des Buches aufgebrochen, moduliert, verändert und modifiziert.

Das Ausstellungsprojekt Künstlerbücher ist Aufforderung und Anregung wie Sammlung zugleich, um dem Betrachter einen eigenen Blick auf die Möglichkeiten und das Facettenreichtum von zeitgenössischen Künstlerbüchern zu geben. Eine Besonderheit der Ausstellung ist sicherlich, daß das Blättern in vielen der Werke möglich ist.

Konzipiert wird die Ausstellung von Carola Willbrand (geb. 1952) und Katharina Jesdinsky (geb. 1972). Die beiden Künstlerinnen arbeiten sowohl inhaltlich als auch formal sehr unterschiedlich: Carola Willbrand arbeitet vorzugsweise mit der Nähmaschine. Auf Materialien des täglichen Gebrauchs (z. B. Tapeten) gestaltet sie Zeichnungen und Texte über das tägliche (Frauen-)Leben. Diese Buchformate können durchaus performativen, skulpturalen Charakter einnehmen. Katharina Jesdinsky gründete 2005 einen kleinen Verlag für Künstlerbücher und eine Werkstatt für Buchdruck (Umtriebpresse, Verlag für Künstlerbücher und Editionen).

Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler:

Jochem Ahmann | Susanne Ahner | Bettina von Arnim | Monika Bartholomé | Johanna Bartl | Horst Bartnig | Christoph Bartolosch | Matthias Beckmann | Hella Berent | Georg Bernhard | Monika Brandmeier | Silvia Klara Breitwieser | Claudia Busching | Karlheinz Bux | Costantino Ciervo | Bignia Corradini | Joachim Czichon | Heinz H. R. Decker | Claudia Desgranges | Madeleine Dietz | Stefan Eberstadt | Dörte Eißfeldt | Siddhartha Y Fongi | Helga Franz | Stephan Fritsch | Anett Frontzek | Bernhard Garbert | Rolf Gentz | Johannes Gervé | Rolf Giegold | Harald Gnade | Karl-Heinrich Greune | 431art – Torsten Grosch | Rita M. W. Große-Ruyken | Marion Gülzow | Barbara Hammann | Ingrid Hartlieb | Heinz Hausmann | Susanne Hegmann | Ulrich Heinke | Marikke Heinz-Hoek | Thomas Helmbold | Dietrich Helms | Bernd Hennig | Mario Hergueta | Charlotte Herzog von Berg | Rosa M Hessling | Setsuko Ikai | Nikola Irmer | Constantin Jaxy | Birgit Jensen | Katharina Jesdinsky | Horst Egon Kalinowski | Petra Kasten | Joachim Peter Kastner | Annebarbe Kau | Barbara Keidel | Ulrike Kessl | Jean Kirsten | Reinhard Klessinger | Wolfgang Kliege | Beate Klompmaker | Doris von Klopotek | Bernd Klötzer | Kirsten Krüger | Ulrich Langenbach | Jürgen Liefmann | Julia Lohmann | Reiner Maria Matysik | Uwe Meier-Weitmar | Katharina Meldner | Nanne Meyer | Reiner Nachtwey | Susanne Nickel | Klaus Noculak | Karin Radoy | 431art - Haike Rausch | Bettina Rave | Jane und Werner Reichhold | Myriam Resch | Dagmar Rhodius | Rolf Rose | Ulrike Rosenbach | Susi Rosenberg | Karin Sander | Hella De Santarossa | Nora Schattauer | Sigrid Schewior | Birgit Schlieps | Andreas Schmid | Klaus Schmitt | Michael Schoenholtz | Eva-Maria Schön | Johanna Schwarz | Helmut Schweizer | Kerstin Seltmann | Roger David Servais | Robbin Ami Silverberg | Dietlinde Stengelin | Roland Stratmann | Markus Strieder | Volker Thies | Myriam Thyes | Alexandra Trencséni | Wolfgang Troschke | Maria Vedder | Klaus Vogelgesang | Bernd Völkle | Herbert Wentscher | Hans Wesker | Suse Wiegand | Carola Willbrand | Barbara Wille | Andrea Zaumseil | Bernd Zimmer | Isabel Zuber

Eröffnung: Freitag, 30. März 2012, 19.00 Uhr

Dauer: 30. März bis 1. Juni 2012

Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag, 14.00 – 18.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Ort: Deutscher Künstlerbund – Projektraum

Rosenthaler Straße 11 | 10119 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 26 55 22 81

Deutscher Künstlerbund

| Mi, 21.03.2012 | link | (6831) | 3 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Artiges |

Rätselhaftes aus Berlin

Seltsame Dinge geschehen bisweilen. Da schaue ich nach Tagen der relativen Ruhe wegen Dauermüdigkeit und sich vermutlich daraus ergebender Schreibunlust in die Klickzählmaschine meiner elektrischen Kladde, um mir die Bestätigung abzuholen, daß nach nicht täglich veröffentlichtem Plapperanfall die Einschaltquoten zwangsläufig rapide sinken, und dann sind sie in ungeahnte Höhen geschossen. Völlig überraschend haben mich seit gestern weit überdurchschnittlich viele Klicker angeklickt, die zuvor vermutlich noch nie auf meiner Seite gewesen sein dürften. Ausgelöst wurde dieser Ansturm durch den Bericht über ein Ereignis, von dem ich annahm, es sei längst ein alter Hut oder auch Schnee von gestern, den wegzuschippen ich mich ohnehin nicht sonderlich bemüht habe. Vom Menschen, der des Menschen Wulff sei, habe ich allenfalls mal etwas lauter geräuspert. Aber nun tritt bei mir ein für meine Verhältnisse riesiges Trötenorchester an. Um die Vuvuzela als Orchesterinstrument für Blasmarschmusik beim Zapfenstreich zu Ehren des altehrwürdigen ehemaligen Bundespräsidenten geht es in diesem Text im Tagesspiegel (den ich ein einziges Mal, und das vor Jahren, mit einem Kommentar behelligt habe). Aber so genau ich den offensichtlich von gestern stammenden Artikel samt den nach wie vor eintrudelnden Kommentaren immer und immer wieder lese, ich kann nirgendwo einen geschriebenen Anlaß entdecken, der zu meinem Posiealbum hinführt. Vielleicht sehe ich ja in diesem deutschen Wald voller Staatoberhäupter keinen Bundespräsidenten mehr, dem sie zum Abschied einen geblasen haben. Ob mir ein Netzgewiefter, selbstverständlich auch eine Durchblickerin, helfen kann, das Interesse an mir politisch Unbegabtem zu klären?

| Di, 20.03.2012 | link | (2067) | 5 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Fragen, nichts als Fragen |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6405 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig