Hummersalat, Château Margaux, Pilsner und kostspielige Frauen

Von Karl Marx und Friedrich Engels wurde während meiner jugendlicheren Zeit viel, beinahe ausnahmslos gesprochen. Gott wurde mit dem verständlicherweise, weil er unter das Leseverbot fiel, mißverstandenen Friedrich Nietzsche, für tot erklärt, die etwas jüngeren Götter zu neuem Leben erweckt. Wer die Heiligen Schriften der beiden tatsächlich gelesen und wenn, sie dann auch verstanden hat, das mag dahingestellt bleiben. Bei manchen Expertisen späterer postmoderner einsetzender Datierungen konnte man sich jedenfalls so manches Mal des Eindrucks nicht erwehren, die Fachleute hätten sich nicht einmal die Mühe gemacht, den Klappentext zu lesen. Der marxistische Sitzredakteur des Laubacher Feuilleton, den ich zu postmarxistischen Zeiten fragen konnte, wenn ich beispielsweise nach der Lektüre von André Glucksmann und Bernard-Henri Lévy sowie anderer, die ihrer Meinung nach den Trierer auf die Füße gestellt hatten, in Verwirrung geraten war, da konnte ich mich vertrauensvoll Manfred Jander zuwenden, der sich noch vor dem Studium unter anderem der Geschichte mit dem ersten Großkritiker des Kapitalismus mehr als intensiv beschäftigt hat, der mindestens so bibelfest war wie der ehemalige Hüter der Glaubenskongregation und jetzige Herrscher über fast alles in der Welt, dem Sohn des Gendarmeriemeisters Joseph Ratzinger. Unser unter maj gekürzelter Bibel-Exeget zitierte 1992 in Marxismus als Restgröße den nach Meinung vieler offensichtlichen Begründer des Kommunismus,

«wo Jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden».Und er unterließ es selbstverständlich nicht, die allgemeine Stimmungslage oder -mache gegen solche unseriösen, sich von diesen Filmbrüdern abhebenden Marxistereien zu unterstreichen.

«Diese ‹hübsche› Stelle muß unseren Spiegel-Kritikern entgangen sein. Nein, nein, nicht wie gemeinhin üblich als Beleg für die unseriösen Träumereien eines vielschreibenden Phantasten. Vielmehr ließe sich mit der obigen Methode doch sehr ‹schön› eine stringente Entwicklung von Marx hin zur real existierenden DDR und UdSSR zeigen: Unser Jäger bewegt sich mit Honecker in der streng abgeschirmten Schorfheide, der Fischer schaut mal eben bei dem VEB Fischfang Rostock vorbei, ob der Plan auch eingehalten wird, unser Hirte faulenzt auf seiner Kolchose der allgemeinen Hungersnot entgegen, und unser kritischer Kritiker übt nach dem Essen vor dem Parteikollektiv Selbstkritik.»Das war die Zeit, als der kommunistische Staatsterrorismus des Ostens endlich niedergeschlachtet war und die Schmierölindustrie des Westens den des Konsums endgültig in die Freiheit des Liberalizismus entlassen hatte. Da sprach kaum noch jemand von den fröhlichen Urständ' dieser Bewegung, die in den Sechzigern bis weit in die Siebziger sogar Deutsche dazu bewog, an den levantischen Rand Nordostafrikas zu reisen, um dort zu kibuzzieren. Das waren nicht nur diejenigen, die meinten, gegenüber dem allein wegen einer Religion gegründeten Staat Israel seine Schuldigkeit abarbeiten zu müssen, sondern auch solche, die sich von dieser Gesellschaftsform beeindruckt zeigten, die sich gegen den heute fröhliche Urständ' feiernden Erzkapitalismus des 19. Jahrhunderts richteten, vielleicht sogar der heilsbringenden Lebensform zugeneigt waren, in der es keine Klassen gab und infolgedessen auch keine Macht und deren Mißbrauch durch konsumistische Lockmittel wie das Laubgebläse, den Rennrasenmäher oder den Wegwerfgrill, weil der nach der Schwarzröstung der zweiten Billigheimerbratwurst in den Müll entsorgt werden muß. Doch selbst vom großem Kritiker der Überproduktionsgesellschaft Marx ist mittlerweile immer weniger die Rede, auch wenn immer mehr sich über die herrschenden Zustände beklagen. Einige können's allerdings nicht lassen. Irgendetwas muß doch an seinen Schriften dran sein.

Von dessen Bruder im Geiste allerdings war und ist noch weniger die Rede, geschweige denn die Schreibe. Es war auch früher bereits so, daß er nicht eben in aller Munde war, da hieß es eher, man gehöre eingesperrt bis ohnesorglich totgeschossen von den Herren Kurrat beispielsweise, im moderatesten Fall, man solle doch nach drüben gehen. Allenfalls in fast kriminellen Kreisen kam es zu Annäherungen, etwa bei mir, der ich zu meiner anfänglichen Studienzeit der Weltpolitik Kontakt zur SEW, der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins, hatte, dem ich jedoch rasch wieder enteilt bin, da mir dort vor allem zuviel Hierarchie herrschte, vielleicht vergleichbar mit einer westlichen Gewerkschaft, der ich später rund dreißig Jahre angehören sollte.

Friedrich Engels klärte beispielsweise auf in seinem Aufsatz Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, (Marx-Engels-Werke, Band 21, also nicht nur sechsbändig wie bei mir Klappentextleser), laut Wikipedia «diese Zeit der ‹Wildheit› vor dem Aufkommen des Privateigentums als Urkommunismus. In diesen Gesellschaftsformationen nimmt er weder persönliches Eigentum noch Familie, soziale Differenzierung, Herrschaft, Überproduktion oder Ideologie an». Einer hat sich nun allerdings ins Wort begeben. Klaus Bittermann, zu dem ich bereits zu Feuilleton-Zeiten als nach wie vor beachtlichem Kleinverleger der Edition Tiamat einen kleinen Kontakt hatte und bei dem ich gerne immer wieder lese, hat sich Marx' Bruder im Geiste angenommen. Er ist auch die Ursache meiner heutigen elektrischen Plapperei, denn als ich bei ihm reinschaute, fand ich nicht wie häufig Expertisches zum dortmunderischen Gekicke vor, sondern mich alternden Lüst- und Genüßling überfiel die Überschrift Hummersalat und Châteu Margaux, worauf ich begierig weiterlas.

Heute spricht kaum mehr jemand von Engels, denn im Unterschied zu Marx sind seine Aktien gefallen, weil man ihn »als Mann des Apparats und wissenschaftsgläubig abtat«, der die Staatsverbrechen kommunistischer Regimes legitimiert hätte. Er wurde zum »Prügelknaben«, dem man die »Sünden« des Marxismus aufbürdete, aber auch wenn die Schriften von Engels nicht die Bedeutung haben mögen wie die von Marx, so erwies sich Engels als ein Mann mit außergewöhnlicher Bildung, der sich ohne ideologische Scheuklappen mit allen Wissenschaften auseinandersetzte, die im 19. Jahrhundert Furore machten. Noch bemerkenswerter war, dass Engels mit gesellschaftlichen Konventionen nicht viel am Hut hatte und bereits in seinem Alltag nach den kommunistischen Prinzipien lebte, die ihm vorschwebten, und der gleichzeitig den Genüssen des Kapitalismus durchaus einiges abgewinnen konnte. Er nahm an Fuchsjagden der High Society teil, war Textilfabrikant und Mitglied der Börse von Manchester, und gleichzeitig ein »draufgängerischer, lebensfroher, dem Alkohol zugeneigter Liebhaber der schönen Dinge im Leben: Hummersalat, Château Margaux, Pilsner und kostspielige Frauen. Daneben unterstützte er aber auch seit vierzig Jahren Karl Marx, kümmerte sich um dessen Kinder, besänftigte seine Launen« und war Mitautor des »Kommunistischen Manifests«. Nicht schlecht für ein Leben, das in einer wohlhabenden preußisch-kalvinistischen Kaufmannsfamilie begann.

| Mi, 11.07.2012 | link | (1918) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Aus der andern Welt |

Manna für den Banker

Im auslaufenden vergangenen Jahrtausend war es in sogenannten Insiderkreisen, als die nicht nur Künstler sich gerne gerieren, fast üblich geworden, mit dem Begriff des Himmelsbrotes herumzublödeln. Unser täglich Manna gib uns heute, war irgendwann nicht mehr nur der Sprachwitz, mit dem Sparkassenangestellte, die sich heutzutage gerne oder vielleicht mittlerweile auch nicht mehr so gerne Bänker nennen, obwohl sie möglicherweise gar keine sind, sondern allenfalls und weiterhin schlichte Sparkassenangestellte wie andere Fließbandarbeiter bei den ober- oder auch niederbayerischen Motorenwerken, mit diesem Sprüchlein also zogen diese schlichten Sprach-handwerker los, um in die Kantine zum Jägerschnitzel zu gehen. Anfänglich lachte man noch über diese wie das Essen gediegene Sprachspielerei, später wurde daraus ein müdes Stirnrunzeln, und als man es gar nicht mehr genießen konnte, wandelte es sich zur Kunst wie heutzutage manch belangloser Tinnef, der dem Leben Sinn geben soll. Wobei ich mittlerweile manchmal unsicher darüber bin, was wohl zuerst dagewesen sein mag, die Kunst oder die Mode.

Bankert nennt man im Bayerischen, dort habe ich es zumindest zum erstenmal gehört, und Bayern ist ja bekanntermaßen österreichisches Anschlußgebiet, allgemeinsprachlich auch einen sich noch nicht im Zaum habenden Rotzlöffel. Mein kluger Kluge in der 23. Auflage seiner Eigentümologie verweist auf das im Gegensatz zum im Ehebett auf der harten (Schlaf-)Bank der Magd gezeugten Kind. «Daß sich das -hart als zweites Element gegenüber ähnlichen Bildungen wie Bänkling, Bankkind durchgesetzt hat, beruht wohl auf dem lautlichen Gleichklang mit Bastard.» Im Verschlucken von Endlauten ist auch der süddeutsche Mensch ertragreich, so verkürzte sich das Wörtchen, zumindest für mich aus der Fremde Zugewanderten, für mich Immigranten, auf den Banker.

Ursprünglich ward so ein un- oder außereheliches Kind genannt, etwa wie das des bayerischen Ministerpräsidenten. Auch ich. ein paar Jahre älter als dieser bisweilen rotzlöffelartige, sich ansonsten recht soigniert gebende Herr, war ein solcher, aber nicht, weil's ein Verkehrsunfall war, sondern weil meine Eltern andere Ansichten hatten, was den allgemeinen Verkehr betraf. Doch doch, ich bin durchaus von ihnen gezeugt worden, meine Mutter war alles andere als eine ewige Jungfrau mit Kind. Aber die beiden hatten sich früh antizipativ abgewandt von Regeln des gesellschaftlichen Verständnisses, zu denen eben das Heiraten gehört. Als ich in den Sechzigern in die Bundesrepublik kam, war es durchaus ein erhebliches Makel, ein Banker zu sein. Aus einem solchen konnte gar nie nichts etwas werden. Heutzutage wird jeder Banker. Hauptsache, er lernt erstmal etwas Anständiges, am besten BWL an der Uni. Früher hat dazu eine Lehre ausgereicht.

Aber so ein Bankkind oder Bänkling ist, wie erwähnt, eben auch nicht mehr das, was es einmal war. Heutzutage sind das allesamt gewöhnliche Bastarde. Die Gesellschaft macht keine Unterschiede mehr zwischen ehe- und unehelichen Ständen. Aber der Banker(t) an sich scheint zu seiner ursprünglichen Deutung zurückzukehren: ein von der allgemeineren, sittlicher denkenden Gesellschaft verachtetes sogenanntes Individuum, wie zu meinen jüngeren Jahren hierzulande auch derjenige genannt wurde, der das Zeug zum Ganoven hatte. Das konnte durchaus einer sein, der trotz heranwachsender Frucht partout nicht den konventionellen Weg bestreiten wollte. Und an der mangelnden Konventionsbereitschaft eines ganzen, sich als liberal bezeichnenden Berufsstandes hat wohl auch jemand zu leiden, der wie der normale Sparkassenangestellte zu seinem (Jäger-)Schnitzel an Pommes Frittes in die Kantine geht. Kürzlich las ich davon, daß dies noch immer das bevorzugte Manna in den deutschen Betriebswirtschaften sei. Auch wenn der gemeine Banker anderswo hin und wieder Milliarden er- oder auflösen soll, scheint in deutschen Landen das Altbewährte am ehesten Genuß zu bereiten.

In The great Gate, Einemaria nennt es das Tor zur Hölle, plaudert eine Frau Leuwerik von einem Münchner «Sparkassenhäusl» hin und wieder mit, an ihr arbeitet man sich immer wieder mal thematisch vom Hundertsten ins Tausendste hinein amusant ab. Es ist mir jedes Mal a great pleasure, dort nicht nur über das Leben in der Wirtschaft und den Bankerten zu lesen.

| Di, 10.07.2012 | link | (1520) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: lingua franca |

Hunde, wollt ihr ewig schnüffeln?

Der Cafétier der Hermetik bringt mich auf die Idee, in meinem bis weit ins vergangene Jahrtausend, bis in dessen siebziger Jahre zurückreichenden digitalisierten Festplattenarchiv zu blättern, denn in meinem Hinterstübchen blinkt etwas wie ein Fliegenfänger auf dem Neusiedler See. Die einen heben jeden rostigen krummen Nagel auf, ich jeden noch so verbogenen Text. Man, besser ich, weiß schließlich nie, ob er irgendwie noch geradezuklopfen ist, um mit einem Schlag Brauchbares daran aufzuhängen. Es gab eine Zeit, in der man noch nicht einfach so das Schleppinternetz auswerfen konnte, um mehr Beifang als leckere Fischstäbchen zu angeln. Da habe ich auch anderer Leute Schrulligkeiten abgeschrieben, nicht zuletzt, um kein Internet-Ausdrucker zu sein oder auch, weil ich mein Gewissen ruhigstellen wollte, das das Umhauen von Bäumen zum Erzeugen von überflüssigem Papier verbietet, weil sie mich amüsierten oder weil ich meinte, sie irgendwann einmal verbraten, sie als Würze meiner Pfanne hinzufügen zu können, sie zur Not, wenn ich als ehemals gar öffentlich-rechtlich agierender Textkoch mal wieder nicht in der Lage sein werde, ausreichend Genüßliches zu kreieren, es zumindest als Sättigungsbeilage anzufügen.

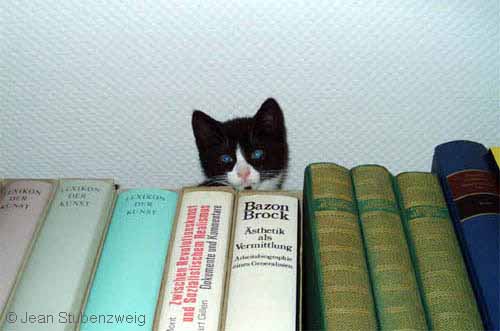

Um die spezielle Art der Vierbeiner geht es, die der trotz aller Hundemüdigkeit ewig junge siebenunddreißigjährige Kid in seinem letzten Bulletin anführt. Was ich dazu schreiben möchte, ist mir bislang noch nicht klar, ich verfahre ohnehin grundsätzlich nach dem paraphrasierten kleistschen Prinzip des Über das Verfertigen der Gedanken beim Reden vulgo schreibenden Plapperns, ich bin mir jedoch sicher, daß ich es möchte, selbst auf die Gefahr der Bedrohung durch vereinzelte Hundeliebhaber und -innen hin. Ich hab's nunmal eher mit freilaufenden Mimis, die allenfalls mal zu ihrer Bildung oder auch mal zum Schimpfen, wahrscheinlich über diesen Biokatzenfraß, der immer noch zu wenig Fleischanteil innehat, am Fenster die Stube aufsuchen und nicht mit, wie's auch in meiner Nachbarschaft trotz aller ländlichen Weitläufigkeit geschieht, daß solch ein freiheitsliebendes Tierchen es sicherlich eher schätzt, auf Bäumen herumzuhüpfen als in einer Wohnung an künstlichen kratzen zu müssen. Kurzum: Ein Streiflicht lief mir in meiner ewigen Suche nach der verlorenen Zeit in meinen vielen unaufgeräumten Schubladen oder Ordnern zwischen meinen Gedanken herum. Wann es verfaßt beziehungsweise gedruckt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis, denn bekanntlich ist derjenige, der Ordnung hält, lediglich zu faul zum Suchen. Doch es ist ohnehin zeitlos, dieses Thema, jedenfalls seit der Mensch zwar weiterhin oder scheinbar vermehrt Lust verspürt, aber keine mehr, und sei es zu Reproduktionszwecken, Menschen zu machen und es deshalb vorzieht, offensichtlich bevorzugt im metropolischen Bereich, sich Schoßhündchen zu halten. Manchmal sind die so großartig, daß es anzuraten wäre, sie in einem Schloß und dort hinter Riegel zu halten. Doch wenn ein Herr einen solchen Hund benötigt, weil sein Selbstwertgefühl weitaus kleiner ist als ein Chihuahua oder eine Dame einen Superstar pflegt, weil sie mit den Großen das Beinchen heben möchte, dann ist das nun einmal Bestandteil gesellschaftlichen Lebens.

Eigentlich habe ich nichts gegen diese Tiere oder Tierchen. Aber ich mag es nunmal nicht so gerne, wenn eines dieser zwangsläufig neurotisierten Lebewesen mich von hinten anspringt, wie es mir einmal geschah, ich aber glücklicherweise, auch ich war mal der Mode unterlegen, eine Schaffelljacke trug. Hans Pfitzinger erging es zu Lebzeiten ähnlich, aber der war schon immer verletztlicher als ich.

Mistviecher, diese kleinen krummbeinigen, plattschnäuzigen Kampfhunde mit den vorstehenden Reißzähnen. Wie kann sich eine so atemraubend schöne Frau einen solch hässlichen, bösartigen Köter anschaffen — so dachte ich, als mein Blick eine Viertelstunde nach dem Arztbesuch auf die Hundebesitzerin fiel.Fast vor allem steht jedoch bei mir dabei das Olfaktorische, das wesentliche Lebenselexier dieser Gattung. Mimi käme nicht auf den Gedanken, trotz aller Frischgewaschenheit zwischen meinen Beinen nach meinen vergangenen Trieben zu forschen. Im erwähnten, zeitlich nicht mehr zuordenbaren Streiflicht heißt es allerdings:

Die menschliche Nase ist ein Sinnesorgan, das technisch noch nicht so ganz ausgereift ist. Die Hundenase etwa ist in puncto Funktionalität, ja selbst im Design wesentlich weiter, und das lassen diese Köter ihren Besitzer in oft demütigender Weise spüren, wenn sie an Bäumen olfaktorische Paradiese entdecken, die dem Menschen verschlossen bleiben. Man wüsste gerne, welche Sensationen so ein Stück feuchter Baumrinde zu bieten hat, das Hunde mit ebenso viel Aufmerksamkeit studieren wie unsereins ein gutes Buch. Offenbar sind es meist Liebesromane, die sich die Tiere da reinziehen, jedenfalls führen sie sich bei der Rezeption entsprechend auf. Daran teilzuhaben, bedarf es sensibelster Sensoren, die in einem Organ, das auch Riechkolben heißt, selbstverständlich fehlen. In puncto Geruchssinn verbietet sich dem Menschen jegliche Hochnäsigkeit, solange er noch nicht einmal in der Lage ist, die Ausdünstungen eines reifen Camemberts von denen eines häufig genutzten Wanderstiefels zu unterscheiden.Mir ist wohl angeraten, in mich zu gehen. Denn der Autor oder die Autorin mahnt nicht nur menschliche Unfähigkeit an, sondern auch Toleranz und läßt auch, wie das mittlerweile auf gebildet neudeutsch in den Sprachgebrauch übergegangen ist, Empathie mitschwingen.

Um solche Nachteile halbwegs auszugleichen, hat der Mensch das Parfüm erfunden, ein Gemisch aus aufdringlichen Duftstoffen, dessen Odeur selbst der leistungsschwächste Zinken registriert. Im Idealfall wirkt das Parfüm wie ein Liebeszauber, und zwar dergestalt, dass sein Duft den begehrten Partner praktisch willenlos macht. So sind zum Beispiel Männer unwiderstehlich, die ein Rasierwasser auftragen, das sowohl den körpereigenen Männerduft abtötet als auch aufs Betörendste nach Mann riecht, also nach Pferdesattel und Motorenöl. Noch raffinierter sind die Duftnoten für Frauen, die sich gern mit dem unschuldig zarten Duft der Rosen umwölken, aber auch das Aroma eines arabischen Serails nicht verschmähen. Generell ist es so, daß der Mensch dem eigenen Geruch mißtraut. Wer Parfüm aufträgt, folgt einer Botschaft seines Unterbewußtseins: Tja, ich bin eigentlich ein ausgelatschter Wanderstiefel, möchte aber als Camembert rüberkommen.Aber ich zur Zeit ohnehin ziemlich ausgelatschter Wanderstiefel, der vor lauter Bewegungsun-fähigkeit zur Zeit gedanklich nicht einmal mehr nach einem Serail schielt, habe dennoch Grund zur Landklage. Denn eine hält immer zu mir und ich zumindest meine Gedanken schützend über sie, manchmal sind's sogar Taten. Kürzlich, als ich mich auf den abenteuerlichen Weg des Spaziergangs von Champ de Foulage nach Pokensé machte — würde nicht mittlerweile jeder (noch) tatsächlich ohne industrielle Hilfsmittel Brot backende Bäcker von einer damit verbundenen Herausforderung sprechen, täte ich ihn so nennen, diesen Gang ins Abenteuer — und meine Mimi mich einem Hund gleich mir immerzu vor meinen wackligen Beinen herumspazierend zu begleiten trachtete, kam so ein Köter kläffend angeschossen, und die Katzendame war aller philosophischen Überlegungen zur Widersinnigkeit eines Kratzbaumes ledig und flüchtete in der Tat hoch hinauf. Er schien im Gegensatz zu mir diese friedliebenden Tieren nicht sonderlich zu mögen. Ich Pazifist werde Mimi wohl beibringen müssen, wie man solch einem auf dem Land lebenden Stadtköter die ausgefahrenen Krallen über die Schnauze zieht. Was ist das denn für ein Dorfleben? Da zieht man um eben dieses lieben Friedens willen von der Großstadt aufs Land, und selbst dort ist man vor ihnen nicht mehr sicher. Sogar eine Hundepfeife habe ich mir vor einiger Zeit zulegen müssen. Es scheint jedenfalls eine ruhebringende Investitition gewesen zu sein, denn das Schoßtierlein der benachbarten, vermutlich auch aus der Großstadt hinzugezogenen Tierheilpraktikerin keift nur noch selten, geschweige denn, daß diese Töle es wagen würde, meiner ägyptischen Göttin ans allzeit schmußige Fell gehen zu wollen.

Ein anderes, gleichwohl eher städtisches, mich in meiner Landlust zwar weniger berührendes Problem soll nicht unerwähnt bleiben. Aber schließlich gedenke ich irgendwann auch wieder mal weltmetropolischen Boden zu betreten. Aus dem Westen, scheint mir, kommt letztendlich diese ganze Scheiße, von der beispielsweise nicht nur die deutsche Hauptstadt dieser Bewegung voll ist. Was mir meine Mimi ist, ist der Pariserin ihr Cabot, diese Töle, die man sprachlich auch für einen Schmierenkomödianten hernehmen darf, namens Fifien, Filou, Fleurie oder Flofio. Und der deckt mit seiner Losung nunmal allüberall den Stadtraum ein. Very Yu, die neben Berlin auch in Shanghai zuhause ist, empfahl bereits 2002 Hausarrest für Hunde, das Reich der Mitte solle Von Deutschland lernen.

Hausarrest — ein schreckliches Wort, erinnert an schwarze Pädagogik vergangener Tage, verpönt seit der 68er Bewegung in Deutschland. Dort auch eher mit Freiheitsberaubung und Kindern assoziiert als mit Haustieren. Nun stehen in Shanghai laut einer neuen Verordnung Hunde unter Hausarrest. Gassi-Gehen ist seit Anfang dieses Jahres per Verwaltungsbeschluß reglementiert. Damit chinesische Hundehaufen nicht gleichmäßig über den Tag in der Stadt verteilt werden, sondern nur zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten. Pinkeln in Parks und viel frequentierten Gebieten verboten. Bei Verstoß muß ein Vielfaches von dem gezahlt werden, was das Liegenlassen des hundeeigenen Haufens auf einer Berliner Straße kostet.

Den deutschen Tierschutzbund hört man ob der Nachrichten aus dem Reich der Mitte aufschreien, die Hunde-Lobby und der Oberammergauer Schäferhunde-Verein sind entsetzt:

Hunde unter Hausarrest — das ist kein Hundeleben. Recht haben sie, denken die Chinesen, da kann man sie auch gleich essen: Pudel süß-sauer.

| Mo, 09.07.2012 | link | (1958) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Katzenleben |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6494 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig