Mäzenatentum und Sponsoring

Dieser Tage äußerte sich Washingtonienne Damenwahl nach einem Opernabend in der MET leicht indigniert über die «endlose Liste von Sponsoren» auf dem Programmzettel und schrieb einigermaßen beglückt über deutsche Programmhefte, die weitaus mehr Information enthielten. Sie führt das auf das deutsche System zurück, das die Kultur (per Gesetz) über Steuermittel finanziert. Ich bestätigte das, gab jedoch zu bedenken: Gerade in Deutschland würde seit vielen Jahren von vielen Politikern gefordert, «endlich» US-amerikanische Verhältnisse einzuführen, also zunehmend die Privatwirtschaft in die «Pflicht» zu nehmen und die öffentliche Hand «zu entlasten». Dies sei in weiten Teilen auch längst umgesetzt. Auf die damit einhergehenden Gefahren hat Damenwahl bereits selbst überzeugend hingewiesen.

Da ich lange Zeit intensiv mit der Thematik der fiskalischen Kulturfinanzierung sowie der privatwirtschaftlichen Förderung befaßt war, habe ich einen Beitrag dazu angekündigt. Allerdings befinde ich mich momentan ein wenig in Zeitnot, komme ich nicht dazu, mich ausführlich damit zu beschäftigen. Deshalb will ich zunächst an eine Zeit erinnern, in der die Steuergelder für Kultur bereits «verknappt» zu werden drohten, man aber zumindest den Unterschied zwischen Mäzenatentum und Sponsoring noch einigermaßen im Griff hatte — gegenüber heute eine geradezu heile Welt. Wir schreiben das Jahr 1985.

Zuspielung: Musik, Landshuter Hofmusiktage, ca. 0'30, darüber Ansage:

Die Privatwirtschaft als Kunstsponsor

«Uralt edeln Geschlechts fürstlicher Sproß, Maecenas

Du mein Schutz und mein Hort, du o mein Schmuck, mein Stolz.

Vom werktätigen Tag bricht er sich Stunden ab.

Mich eint Epheu, der Schmuck kundiger Dichterstirn,

Mit den Himmlischen, mich sondert der kühle Hain,

Und mit Satyrn im Tanz schwebender Nymphenchor,

Ab vom Volke, wenn nur wieder der Flöte Klang,

Mir Euterpe versagt, noch Polyhymnia

Mir zu stimmen verschmäht lesbisches Saitenspiel:

Ja reihst du mich dem Kreis lyrischer Sänger ein,

O dann heb ich das Haupt hoch zu den Sternen auf!»

Dieser Maecenas, der hier von seinem Günstling Horaz in so hohen Tönen gepriesen wird, lebte bis zum Jahr acht vor Christus, war als römischer Ritter Vertrauter von Kaiser Augustus und machte sich einen Namen als Förderer von Vergil, Properz und — vor allem — Horaz. Als Mäzen ist er zum Inbegriff eines Förderers der Künste schlechthin geworden.

Nun ist aber nicht jeder, der als Mäzen bezeichnet wird oder der sich als ein solcher feiern läßt, tatsächlich einer. Denn der klassische Mäzen ist in erster Linie am Künstler selbst interessiert und hält sich, was die Nennung seines Namens betrifft, meist im Hintergrund. Er fördert die von ihm erkannte Begabung seines sogenannten Schützlings, er erteilt Aufträge und vergibt Preise und Stipendien. Nicht selten entstehen daraus Freundschaften.

Zum anderen ist da der Sponsor. Er versteht es, mehr oder weniger geschickt, seinen Namen über den Werbeträger Kunst ins Bewußtsein der Öffentlichkeit zu rücken. Dabei treibt's dieser eher angelsächsische Typus des Förderers bisweilen ein wenig zu bunt mit seiner Verquickung von Kunst und Werbung. Welche Blüten das treiben kann, führen Anne Maier und Bruno Jonas in einem nicht ganz so bierernst zu verstehenden Gespräch vor:

Zusp. «Herr Maier-Frischart ... Rege wahrnehmen» 2'10

Satire hin, Satire her: Es sind tatsächlich nicht wenige, die ein paar zehntausend Mark in eine Kunstaktion investieren und so sicher sein können, den Firmennamen damit sehr viel besser ins positive Licht zu rücken als über eine Werbekampagne.

Doch auch unter den Sponsoren hat sich manch einer, bei sehr viel mehr Zurückhaltung und finanziellem Einsatz, das Verdienst erworben, nicht nur die Künste gefördert, sondern darüber hinaus manch einem Künstler den Start in die Professionalität erleichtert zu haben. Geradezu als Synonym für das sogenannte Sponsorship gilt der Genußmittelhersteller Philip Morris.

Nebenbei bemerkt: Sie haben sich nicht etwa im Programm geirrt und den Werbefunk eingeschaltet. Wir wollen hier heute Namen nennen, und zwar die von Firmen oder Privatpersonen, die sich um die Förderung von Kunst und Kultur verdient gemacht haben. Wir halten es einmal anders als die Feuilletons der Republik, die sich in zuweilen doch ein wenig übertrieben in vornehmer Zurückhaltung üben.

Hinzuzufügen wäre noch, daß jeder künstlerische Beitrag — ausgenommen die spontan in Heimarbeit entwickelte Satire von Bruno Jonas und Anne Maier, die sich dem Autor kostenlos, nun ja, gegen eine in den Künsten durchaus übliche Naturalienregelung, in diesem Fall gut abgelagerten Saint Estèphe zur Verfügung gestellt haben —, daß also bis auf diesen jeder künstlerische Beitrag, den Sie in dieser Sendung hören, aus Veranstaltungen stammt, die privatwirtschaftlich gefördert wurden. Wie zum Beispiel die Philip-Morris-Superband:

Zusp: Philip-Morris-Superband, ca. 2'00

Vor allem in der bildenden Kunst engagiert sich die deutsche Tochter des US-amerikanischen Branchenriesen Philip Morris. Die Gründe dafür nennt Ferdi Breidbach, Direktor für Information und Öffentlichkeitsarbeit:

Zusp.: «Philip Morris hat vor etwa 20 Jahren mit der Förderung der modernen Kunst begonnen, vor allen Dingen speziell abgestellt auf junge Künstler, weil man im Unternehmen zu der Erkenntnis kam, daß es für die Beschäftigten eines Unternehmens, das sich mit Marketingfragen beschäftigt, interessant ist, daß es sich mit modernen Entwicklungen im Bereich der Farbe, im Bereich der Gestaltung, im Bereich der Formgebung auseinandersetzen soll. Und als Philip Morris 1970 nach Deutschland kam, war es natürlich ein konsequenter Schritt dieser Unternehmensphilosophie, auch in Deutschland im Bereich der jungen Kunst, im Bereich der Förderung junger Künstler das nachzuvollziehen oder synchron zu machen, was auch in den USA gemacht worden ist.»

Die Firma Philip Morris hat, seit sie 1980 konsequent in die Kunstförderung eingestiegen ist, rund siebzigmal Künstler im einzelnen vorgestellt, sich an Gemeinschaftsprojekten beteiligt oder weltweit beachtete Ausstellungen finanziert. Zu nennen wären da beispielsweise die erste europäische Retrospektive des amerikanischen Malers und Bildhauers Larry Rivers in München, die Düsseldorfer Rückschau auf das Werk von Edward Hopper, die Ausstellung über den Neuen amerikanischen Realismus in der Nürnberger Kunsthalle, aber auch Gastspiele des Alwin Ailey American Dance Theatre in Neuss, Leverkusen, Frankfurt und München. Nicht zu vergessen den Wettbewerb ‹Dimension›, der nächstes Jahr zum fünftenmal ausgetragen wird und dessen Ergebnis, wie schon zuvor alle zwei Jahre, in mehreren Städten der Bundesrepublik zu sehen sein wird.

Nun maßt sich die Unternehmensleitung der Philip Morris — wie übrigens kaum eine andere Firma — nicht an, über die Qualität von Kunst zu befinden. Man verläßt sich auf das Urteil von Fachleuten, stellt, je nach Anlaß, entsprechende Gremien oder Juries zusammen. Die Philip Morris leistet sich darüber hinaus gar einen eigenen Kunstberater. Günther Senf bezeichnet sich selbst als «vorgeschalteten Filter«. An ihn, der in der Szenerie gemeinhin hochqualifiziert gilt, die Frage, ob denn der Name des Unternehmens mittlerweile untrennbar mit der bildenden Kunst verbunden sei:

Zusp.: «Das glaube ich schon. Denn es gibt einen so etwas übertriebenen Ausspruch von Leuten aus der Szene: Keine Ausstellung der bildenden Kunst, besonders der Avantgarde, ohne Philip Morris. Was vielleicht etwas übertrieben ist. Aber im Laufe der Beratungszeit, die ich hier absolviert habe, hat sich das doch aus verhältnismäßig kleinen Anfängen zu erheblichen Höhen gesteigert. Und besonders was die Förderung, die bestehende Institutionen angeht, denen wir uns ja einen Teil widmen, betrifft, ist das doch schon, wie man so sagt, im Lande sehr wohlwollend und auch als unbedingt erforderlich im Zuge der Sparmaßnahmen der Kommunen, Länder usw anerkannt worden.»

Es ist sattsam bekannt, daß gern gesehen ist, wer schenkt. Besonders zu Zeiten, in denen Väterchen Rotstift die Rathäuser regiert und das Wohlgefühl gefüllter Kassen nicht mehr so recht aufkommen läßt. Doch beim Namen nennt man den Nikolaus mit seinem Sack voll privater Subventionen in den Amtsstuben nicht so gerne. Münchens Kulturreferent Jürgen Kolbe jedenfalls ist der Meinung:

Zusp.: «Das Beste ist es, eine Privatfirma, einen Pool von Privatfirmen zu finden, die einfach Spaß an der Kultur haben, die bestimmte Einrichtungen fördern wollen, die die öffentliche Hand mitunter nicht fördern kann oder auch politisch nicht fördern will, und das ohne Hintergedanken und ohne PR-Zweck machen.»

Das wiederum ist nun eine Argumentation, die so manchem Firmenvertreter ein Schmunzeln entlockt. Bernhard Freiherr von Loeffelholz, Direktor der Dresdner Bank, hat dafür beim Kaisermahl in Goslar ein paar freundlich-ironische Worte übrig gehabt:

«Seit Natur und Kultur allenthalben wieder als etwas empfunden werden, was neben den materiellen Gütern unsere Lebensqualität ausmacht, begegnen uns bisweilen recht idyllische Vorstellungen nicht nur bei den Grünen, was die Natur anbelangt, sondern auch bei den Kulturpolitikern, was den Mäzen betrifft ...»

Selbstredend ist damit auch der Sponsor gemeint.

«Im Krimi des heute so glorifizierten Jahres 1968 wurde dem Unternehmer, der sich auf das Feld der Kunstförderung wagte, nicht selten die Rolle des scheinheiligen Bösewichts zugewiesen, der damit nur eine Alibifunktion erfüllte. In der Idylle des Jahres 1985 trägt er den Mantel des Mäzens, von dem Wunderdinge erwartet werden: Manche Kulturpolitiker wären am glücklichsten, wenn er wie ein Maulwurf einen großen Haufen Geld aufwerfen würde und sich dann möglichst nicht mehr blicken ließe.»

Bernhard Freiherr von Loeffelholz übersetzt ins Sachliche:

Zusp.: «Der klassische Mäzen war der Mann, der mit seinem eigenen Geld etwas tun konnte und niemand fragen mußte. Davon gibt es heute kaum mehr welche. In der Regel sind ja heute Wirtschaftsunternehmen Aktiengesellschaften, und diejenigen in den Vorständen, in den Geschäftsleitungen dieser Unternehmen müssen letztlich ja vor ihren Aktionären und ihrer Belegschaft rechtfertigen, wenn sie etwas für Kunst und Kultur tun. Und ich sehe neben der sachlichen Rechtfertigung, die einfach am Zweck liegt, daß ein Unternehmen einfach eine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit hat und auch gerade gegenüber dem Künstler, gegenüber der kulturellen Entwicklung, daß es ein Teil unserer Gesellschaft ist, sehe ich eben eigentlich den Hauptgrund, das Hauptmotiv, was man auch gegenüber der Firma vertreten kann. Wenn dann nun so etwas, was man als eine nützliche und gute Sache ansieht, eben in der Öffentlichkeit mit dem Firmennamen bekannt gegeben wird, dann können die Aktionäre und dann kann die Belegschaft sagen: Aha, das ist doch gut, daß unser Unternehmen das tut und daß es dafür auch Anerkennung findet. Dann sind wir also auch bereit, dieses mit zu tragen.»

Zusp.: Musik, Münchner Theaterfestival, Familia Montoya (Flamenco), ca. 2'00

Flamenco der andalusischen Familie Montoya, zu Gast beim diesjährigen Münchner Theaterfestival. Mit dem Theaterfestival sind wir bei einer Konstruktion der Kunst- und Kulturförderung angelangt, die nicht nur Mäzenaten- und Sponsorentum vereint, sondern bei einem Modell, das in der Bundesrepublik einzigartig ist: Der Mäzen oder der Sponsor als Partner einer Kommune, wobei letztere das Programm macht.

Die Rede ist vom Verein ‹Spielmotor›, der zu je 50 Prozent von der Stadt München und den Bayerischen Motoren Werken getragen wird. Siebenmal hat der Verein Spielmotor bereits das Münchner Theaterfestival veranstaltet. 600.000 Mark zahlt BMW jährlich in die Kasse des ‹Spielmotor e. V.›.

Doch mit diesem Geld, das zu großen Teilen für die Defizithaftung und auch -ausgleichung herhalten muß, begibt sich BMW nicht unbedingt auf ein künstlerisches Terrain, auf dem sich nur Wohlwollen gegenüber der Freien Marktwirtschaft und der freien Fahrt für freie Bürger artikuliert. Rainer Werner Fassbinder beispielsweise hat sich nie dem Verdacht ausgesetzt, ein ausgesprochener Liebhaber der Industrie zu sein. Hier ein Auszug aus seinem Stück Tropfen auf heiße Steine:

Zusp.: «Was sind sie eigentlich ... Sicherer gegenübertreten», ca. 2'00

Vorstandsmitglied des Vereins ‹Spielmotor› ist Horst Avenarius, zudem Leiter der Abteilung Information und Öffentlichkeitsarbeit bei BMW. Er erläutert das Besondere an dieser Kooperation von privater und öffentlicher Hand:

Zusp.: «Für die Kunst ist sie auf jeden Fall vorteilhaft, und für uns, da hat sie den Vorteil, für uns hat sie einfach den Reiz einer gewissen Uneigennützigkeit, die in jeder kulturellen Betätigung drin liegt. Es gibt natürlich noch die andere Seite der Eigenprofilierung. Aber die Uneigennützigkeit besser sichern zu können, indem ein Partner da ist, der nun nicht auch noch aus dem wirtschaftlichen Raum ist, sondern der nun gewissermaßen von Seiten der Bürgerschaft oder der Politik gestellt wird.»

Die Kulturhoheit der Bundesrepublik liegt bei den Ländern, ist an föderalistischen Prinzipien orientiert. Dennoch kommt die sogenannte Provinz häufig sehr schlecht weg, wenn es um Kulturförderung geht.

Und gerade hier schließt die Privatwirtschaft als Mäzen oder Sponsor häufig Lücken, die durch eine mehr oder minder zentralistische Kulturförderung entstanden sind. Kulturelle Förderung der Provinz ist durchweg auch der Grund, wenn Unternehmen Aktivitäten in kleineren oder mittleren Städten finanziell unterstützen oder gar tragen. Horst Avenarius

schildert sie:

Zusp.: «Wir fördern die Kunst in erster Linie, weil wir in der Nachbarschaft unserer eigenen Werke keine nicht-kulturelle Umgebung haben wollen. Aus mehreren Gründen: Die anspruchsvollere Belegschaft. Werke bestehen weniger und weniger aus Mannschaften, die nur angelernt sind, niedrigere Bildungsgrade haben. Werke bestehen heutzutage aus hochgradig intelligenten Ingenieuren, aus einer Verwaltung, die auch kulturell ganz anders fundiert ist. Es ist sinnvoll, daß in der Umgebung von Werken nicht nur Restaurants und Kinos, sondern eben auch Theater, Kabarett, Musik gemacht wird; das ist das neuere Ambiente. Aus diesem Grunde beschränken wir uns mit unserem kulturellen Mäzenatentum auf die Städte, in denen wir selbst aktiv sind: München, Landshut, Dingolfing, demnächst auch in Regensburg. Ein Beispiel aus Landshut: Dort finden seit 1982, veranstaltet von der Stadt, dem Verkehrsverein und BMW, die Hofmusiktage statt: Internationale Ensembles spielen Tanzmusik aus Gotik, Renaissance und Frühbarock.»

Zusp.: Musik, Landshuter Hofmusiktage, ca. 2'00

Es gibt aber noch eine andere Tanz- oder auch Unterhaltungsmusik, die dieselbe Bedeutung hat wie die der früheren Jahrhunderte, bei der man aber dennoch nicht so spendierfreudig ist. Es ist die Musik der jungen Leute unserer Tage. Auch an sie hat der Verein ‹Spielmotor› — und somit BMW — gedacht. Längst ist die zunächst als Zwischenlösung gedachte Münchner Alabama-Halle zu einer nicht mehr wegzudenkenden Institution geworden. In der ehemaligen Munitions-Lagerhalle finden zwar auch Theater- und Ballettaufführungen sowie Jazzkonzerte statt, aber eigentlich gehört sie doch den Fans des Rock 'n Roll.

Zusp.: Musik, Spider Murphy Gang, ca. 1'30

In welchem Ausmaß dabei der ‹Spielmotor›-Anteilseigner BMW mit seinem Namen beim Publikum präsent ist, schildert der künstlerische Leiter der Alabama-Halle, Wilfried Albrecht:

Zusp.: «Ich hab den Eindruck, daß die meisten Besucher um die Konstruktion eines Spielmotor e. V., das heißt 50 Prozent Landeshauptstadt München, 50 Prozent BMW, gar nichts wissen. Das mag zum einen daran liegen, daß die Firma BMW von sich aus sehr zurückhaltend in ihren Werbemaßnahmen ist, dieses klassische Prinzip des Mäzenatentums noch pflegt und zum Beispiel nie auf die Idee käme, ihr Emblem, Leuchtreklame zum Beispiel, an die Außenfassade zu hängen oder massiver, in welcher Form auch immer, aufzutreten.»

Erwähnenswert ist aber noch ein weiterer positiver Aspekt:

Zusp.: «Die Alabama-Halle hat zumindest eines erreicht: daß sie eine Initialzündung zu weiteren Aktivitäten anderer Leute geworden ist. Wir haben aufgezeichnet, daß man den Begriff der Zwischennutzung, der ursprünglich dahinter stand, durchaus positiv begreifen kann und aus der temporären Möglichkeit eine langfristige Kulturinitiative betreiben kann.»

Tatsächlich orientiert sich manch ein Veranstalter aus dem In-, aber auch aus dem benachbarten Ausland an dem Modell Alabama-Halle.

Schließlich ist sie quasi das demokratische Kulturgebäude. In ihm wird nicht nur Kunst für alle geboten, sondern es finden, über die Konstruktion ‹Spielmotor e. V.›, letztendlich auch Minderheiten Berücksichtigung.

Zusp.: Musik, Nuova compagnia di canto popolare, ca. 2'00

Rund 800 Kulturpreise werden, in unterschiedlichen Intervallen, in der Bundesrepublik vergeben: Ehrungen, Stipendien, Förderpreise, Auslandsaufenthalte und dergleichen mehr. 200 davon trägt die Privatwirtschaft; das sind immerhin 25 Prozent. Auszugsweise und quer durch alle Disziplinen seien hier genannt: Der Deutsche Architekturpreis, den die Ruhrgas AG vergibt, der Mathildenhöhe-Preis und ‹Jugend formt›, Design-Förderung also, finanziert von Rosenthal in Selb; der Kölner Parfümhersteller 4711 ist um die bildende Kunst bemüht und stiftet den ‹Förderpreis Glockengasse›; vorwiegend der klassischen, aber auch der Volksmusik verpflichtet fühlt sich die Siemens-Stiftung; und den Denkmalschutz unterstützt die Hvpo-Kulturstiftung mit einem Preis.

Ein erklecklicher Anteil dieser 200 Kulturpreise ist denen zugedacht, die noch am Anfang ihrer künstlerischen Karriere stehen. Stellvertretend für das Engagement der Privatwirtschaft in Sachen Nachwuchs wollen wir zwei Institutionen nennen, die sich darauf konzentrieren, noch nicht etablierten Architekten, Bildhauern, und Malern, Musikern und Literaten ein berufliches Fortkommen zu ermöglichen. Da ist einmal der ‹Kulturkreis im Bundesverband der Deutschen Industrie›. Er wurde 1951 von einer Reihe von Unternehmern gegründet, die der Meinung waren, daß im besonderen die Kultur ihren Teil an der Zerstörung des Nationalsozialismus geleistet hat. Heute hat er rund 500 Mitglieder und ist mit einem Jahresetat von etwa 600.000 Mark ausgestattet.

Besonders gern gesehen als Mitglied ist derjenige — übrigens nicht nur Großunternehmer —, dem am Kontakt zum Künstler gelegen ist, der dessen Arbeit begleitet. Denn auf die persönliche Verbindung zwischen Mäzen und eventuellem Horaz in spe legt der Kulturkreis großen Wert.

Über Richtlinien und Arbeitsweise Bernhard Freiherr von Loeffelholz, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Kulturkreises im BDI:

Zusp.: «Es sind nicht Kriterien einer bestimmten Tendenz, inhaltlichen Tendenz, sondern es sind künstlerische Kriterien. Über die Qualität befinden einzelne Gremien, die im Kulturkreis errichtet werden. Es gibt ein Gremium für jeden Fachbereich, also für die bildende Kunst, für die Literatur, die Musik und die Architektur. In diesen Gremien wirken Mitglieder, engagierte und kenntnisreiche Mitglieder des Kulturkreises zusammen mit Fachleuten des jeweiligen Fachgebietes, und die entscheiden letztlich über die Förderungspolitik in diesem Bereich. Das heißt, sie entscheiden beispielsweise bei der Musik, welche Instrumentengruppe, welches Instrument soll nächstes Jahr gefördert werden. Das sind immer Themen, die sich etwas an dem Medium auch orientieren, auch unter dem Gesichtspunkt, daß die Förderung für die Künstler ja nicht nur in einem Preis besteht.»

Das meint: Der Künstler benötigt für sein Fortkommen die Dokumentation seiner Arbeit und, dazu wiederum bedarf es ihrer Darstellung in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel Andreas Bachs Klavierspiel:

Zusp.: Musik, Landshut, ca. 2'00

Die zweite mäzenatisch agierende Institution, die hier als beispielhaft angeführt werden soll, ist die von Ignes Ponto, der Witwe des 1977 ermordeten Bankiers Jürgen Ponto, und der Dresdner Bank gegründete Jürgen Ponto-Stiftung.

Mit dieser Stiftung reagierte eine unmittelbar betroffene Partei mit seltener Souveränität. Hier wurden Gelder einmal nicht für verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, sondern für die Förderung künstlerischen Nachwuchses zur Verfügung gestellt. Sicherlich im Sinne Jürgen Pontos, der seine Freizeit nahezu ausschließlich der kulturellen Aktivität widmete, nahm die Stiftung kurz nach dessen Tod ihre Arbeit auf.

Die Jürgen Ponto-Stiftung geht in der Unterstützung künstlerischen Nachwuchses noch einen Schritt weiter als der Kulturkreis. Bernhard Freiherr von Loeffelholz, hier als Vorstandsmitglied der Stiftung:

Zusp.:«Die Jürgen Ponto-Stiftung setzt noch etwas früher an bei den zu fördernden jungen Menschen. Also sie hat einige Programme, die sich mehr als Breitenprogramme verstehen, die sich an die Schulen wenden, das heißt, an die jungen Menschen in der Phase ihrer Entwicklung, wo sich eigentlich Begabung erst ausformt. Und da ist ganz allgemein das Ziel der Jürgen Ponto-Stiftung: Schüler anzusprechen, zu ermutigen, selbst kreativ tätig zu sein. Wir haben also ein Programm, zusammen mit dem Verband der Schulmusikerzieher, das heißt ‹Schulen musizieren›. Alle zwei Jahre findet eine Bundesbegnung statt von Musikgruppen verschiedenster Art aus der gesamten Bundesrepublik, die von den einzelnen Ländern vorgeschlagen werden. Vor vier Jahren war das zum erstenmal in Bonn, vor zwei Jahren in Trier und dieses Jahr in Berlin. Ein anderes Beispiel ist ein Literaturwettbewerb an Schulen, den wir im letzten Jahr in Baden-Württemberg durchgeführt haben — in diesem Jahr werden wir ihn in Hamburg durchführen und in Baden-Württemberg wiederholen —, ohne eine Themenstellung, wo's nur darum geht, junge Leute dazu zu ermuntern, einmal über ein Thema ihrer Wahl zu schreiben und das mit literarischen Mitteln zu bearbeiten.»

Doch wie oft ist eine hoffnungsvolle künstlerische Laufbahn schon am Ende, bevor sie richtig gestartet werden kann. Besonders betroffen sind da Schriftsteller, deren monate-, oft jahrelange Arbeit häufig im Manuskriptstapel des völlig überlasteten Lektors darauf wartet, zur Kenntnis genommen zu werden. Und hier setzt eine ausdrücklich hervorzuhebende Aktivität der Jürgen Ponto-Stiftung an: Ein Gremium beziehungsweise eine Jury aus Schriftstellern und Verlagslektoren vergibt, nach Textproben, Gelder, die den Unterhalt eines Autors in etwa für die Dauer der Entstehung eines Gedicht-, eines Erzählbandes oder eines Romans sichern sollen. Ein Beispiel für die erfolgreiche Art solcher Förderung ist der vielbeachtete Roman-Erstling Gertrud von Einar Schleef, der 1981 mit der 12.000-Mark-Unterstützung der Jürgen-Ponto-Stiftung zustande kam.

Gemessen an ihrem gesellschaftlichen Stellenwert viel zu wenig beachtet ist die sogenannte Mutter der Künste: die Architektur; ist sie es doch, mit der wir nicht nur zu leben haben, sondern in der wir den größten Teil unseres Lebens verbringen.

Auch daran haben die Initiatoren der Jürgen-Ponto-Stiftung gedacht. Bernhard von Loeffelholz:

Zusp.: «Wir ermöglichen jungen Architekten, die hervorragende Examina abgelegt haben — das haben wir in den letzten Jahren öfters getan —, ein Praktikum bei einem internationalen Architekturbüro irgendwo im Ausland, wo sie Praxis erlernen können. Dieses Programm ist leider schwieriger geworden. Im Zuge der allgemeinen Arbeitslosigkeit werden von den Einwanderungsbehörden immer weniger derartige Arbeitsgenehmigungen erteilt, so daß wir hier im Augenblick etwas anderes entwickeln müssen und auch schon entwickelt haben, beispielsweise eine hervorragend abgelaufene Exkursion nach Japan mit Architekturstudenten aller Hochschulen, wo die Architekturstudenten auf diese Weise eben mal einen sehr guten Einblick in die Architektur Japans nehmen konnten.»

Im Zusammenhang mit der Architektur sei noch einmal der Kulturkreis im BDI erwähnt. Er hat mit der Ausstellung Industriebau, die 1984 in Stuttgart gezeigt wurde, an die Verantwortlichkeit im eigenen Lager appelliert.

Zusp.: «Wir möchten die Industrie an ihre kulturelle Aufgabe als Bauherr erinnern. Wir sind der Meinung: 40 Prozent unserer bebauten Fläche ist Gewerbebau, ist Industriebau. Das heißt, ein großer Teil unserer Umwelt wird von der Industrie gestaltet. Und wir sind selbstkritisch der Meinung, daß die Industrie nicht in dem Umfang, wie sie's tun könnte und sollte, hier eine Aufgabe erfüllt hat, nicht nur als Bauherr von Verwaltungsbauten, sondern auch als Bauherr von Produktionsstätten.»

Der Appell scheint Früchte getragen zu haben: Den alle zwei Jahre von der Ruhrgas AG vergebenen Architekturpreis für 1985 erhielt Peter von Seidlein für das neue Druckereigebäude der Süddeutschen Zeitung.

Zusp.: Musik, Landshut, ca. 2'00

«Jetzt darf ich singen, wie die Thyade schwärmt

Wie Wein aus Quellen, Milch in den Bächen strömt,

Und wie in Fülle Honig träufelt ...»

Horaz hatte, so scheint es bei solchen Sphärenklängen, das Paradies auf Erden, bereitet von eben jenem Maecenas, der den spendierfreudigen Damen und Herren unserer Zeit den Namen gab.

Nun weiß man allerdings sehr wohl, daß dieser Ur-Mäzen an den Werken von Horaz, und nicht nur an diesen, sozusagen mitgeschrieben, das bedeutet: einen nicht eben geringen Einfluß auf die Inhalte ausgeübt hat. Und den Künstlern der nachfolgenden Jahrhunderte ging es im Grunde nicht anders. Die kirchlichen und in der Folge mehr oder minder säkularisierten Fürsten nahmen diejenigen, denen sie Arbeit und somit Brot gaben, zuweilen gehörig ins weltanschauliche, sprich politische Gebet.

Doch heißt es nicht auch heute: Wes Brot ich ess', des Lied ich sing? Mal davon abgesehen, daß die meisten Unternehmen manchmal schon fast peinlichst genau darauf bedacht sind, das Urteil über künstlerische Inhalte und deren formale Ausführungen nicht selbst zu fällen, sondern es durchweg den Fachleuten zu überlassen, die von der öffentlichen Hand bezahlt werden: Sieht der Künstler tatsächlich die Gefahr einer Steuerung kultureller Strömungen durch die Privatwirtschaft?

Zusp.: «Schau'n Sie: Jahrhundertelang haben sich die Künstler von der katholischen Kirche sponsoren lassen, Auftragswerke der katholischen Kirche hergestellt, gemalt, Kathedralen, Flügelaltäre. Das scheint mir ideologisch viel anfechtbarer als zum Beispiel mit Hilfe der Spielbanken AG Flickflack zu inszenieren. Ich würd' mir auch lieber von einem Glühlampenkonzern, der mir nicht dreinredet bei meiner Arbeit, 500.000 Mark geben lassen als von einer Partei oder von einem Fürsten.»

Andre Heller nennt auch die politischen Parteien. Sind sie, so stellt sich die Frage, denn wirklich so viel objektiver und unbefangener bei der Beurteilung künstlerischer Strömungen? Es ist nicht eben wenig, was an künstlerischer Förderungswürdigkeit im bürokratischen Mief eines Rathauses oder einer Länder-Kulturkommission erstickt wird.

Ein unrühmliches Beispiel dafür lieferte im Herbst dieses Jahres der Münchner Stadtrat. Er hatte die Möglichkeit, wenigstens zu einem geringen Teil die Misere der in München fatalen Ateliersituation zu verbessern. In einem Gebäude in der Klenzestraße sollten 30 Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen werden. Die Philip Morris und die Hypo-Kulturstiftung hatten sich bereit erklärt, dafür jeweils 250.000 Mark zur Verfügung zu stellen, womit die Miete in etwa für die nächsten fünf Jahre gesichert gewesen wäre. Doch was macht der Münchner Stadtrat: Er beschließt, ohne die Geldgeber darüber zu informieren, eine Mischnutzung, in deren Folge nur noch 18 Ateliers übrigblieben. — Und hinterläßt so nicht nur mehr als enttäuschte Künstler, sondern auch noch einen resignierenden Kulturreferenten Jürgen Kolbe, der sich schwertun dürfte, in Zukunft von privater Hand für solche Projekte Geld zu bekommen:

Zusp.: «Sie können es unsouverän nennen, kleinkariert und alles andere als großstädtisch, das ist von den Betroffenen so genannt worden, ich kann nichts anderes tun, als die gelinde Niederlage zur Kenntnis nehmen und den Beschluß so zu vollziehen.»

Dieser Vorfall mag nach Schilda klingen, hat aber mehr mit einem Mangel an Informationswillen vieler Politiker zu tun, vielleicht auch manchmal mit Ignoranz. Wer sich in der Szenerie auskennt, weiß, daß dies kein Einzelfall ist. Sich mit den Federn eines erfolgreichen Künstlers schmücken, da tut manch ein Politiker gern. Aber dafür auch was tun, damit es erstmal soweit kommt, daran hapert es meistens. Den Unterschied zwischen der fördernden privaten und der öffentlichen Hand sieht der Bildhauer Hannes Hein so:

Zusp.: «Der private Förderer ist der Liebhaber, der hat keinen festen Sessel für Kunst und sitzt sich da den Hintern breit, sondern er ist aus sich selbst motiviert. Aber die öffentliche Hand hat zu vertreten. Die müssen 6.000 Malern, 3.000 Bildhauern gerecht werden. Und davon nehmen sie ohnehin nur 'nen kleinen Teil, der ihnen genehm ist. Und davon können sie auch wieder nur einen geringen Teil ankaufen. Der verschwindet dann im Keller.»

Hannes Hein sieht das private Mäzenatentum jedoch nicht etwa als Gegenpol zur Kunst- und somit Künstlerförderung durch die Länder und Kommunen. Er gewinnt einer eventuellen Einflußnahme durch die Mäzene noch einen anderen Aspekt ab:

Zusp.: «Nehmen wir den Maler oder den Bildhauer, der nun gerade darauf angewiesen ist: Weil es eben gerade geht in den Galerien, verkauft er ewig seine bunten Vierecke und seine kleinen Männchen in Bronze, bleibt er ewig bei den Galerien, bleibt er ewig dabei hängen, und es wird dauernd der gleiche Käse gemacht. Das überschwemmt alle Haushalte, die's eben noch sehen wollen. Während die Einflußnahme zu sagen: Hier sind die Richtungen, die interessant sind, was ich eben meine: Die Kunst und die Architektur. Das sind groß angelegte Gebäude, wo man sagen kann: Hier müssen die Künstler mit den Architekten zusammensitzen, hier können neue Entwicklungen kommen. Nicht nur das Brünnchen mit dem Blubberer vor der Haustür — ich brauch' mir bloß die Städtebilder anzuschauen. Und da muß'n intelligenter Mann dahinter stehen, der auch sagen kann: Hier beobachte ich was, verteil's auf verschiedene Fachgebiete und gebe Information, Dokumentation raus über mehrere Jahre, daß eben was bei rauskommt.»

Nicht eben wenige Künstler, gleich welcher Disziplin, müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, sie ließen sich von der Privatwirtschaft vor den Werbekarren spannen. Der Maler Victor Kraus hat jedoch andere Erfahrungen gemacht:

Zusp.: «Die Firma Philip Morris hat mir zu dieser Ausstellung keinerlei Auflagen gemacht. Ich muß auch nicht jetzt reklamerauchen für Philip Morris oder den Hofmaler spielen. Sondern ich glaube, daß meine Arbeit, und ich hoffe, daß sie so stark für sich steht, daß sie eben nicht in Verbindung gebracht werden kann mit irgendwelchen Werbezwecken.»

Und Jeanette Richter erweitert gar diese Argumentation:

Zusp.: «Ich find' Kunstförderung durch Privatwirtschaft, find' ich extrem wichtig, weil man da einfach unabhängiger ist von städtischen oder staatlichen Organisationen.»

Wobei Monika Gerber bei den privaten Geldgebern durchaus lautere Motive sieht:

Zusp.: «Ich glaub schon, daß das beim Rischart schon aus Idealismus ist, jetzt nicht so aus Egoismus, schon mehr aus Idealismus, daß er sich halt freut, wenn hier unten was passiert. Und der selber, glaub ich, hat da weniger was davon, setzt für seine Firma. Ich mein, im Gegenteil: Seine Arbeiter sagen dann, er könnt' ihnen ja mehr Lohn zahlen oder so.»

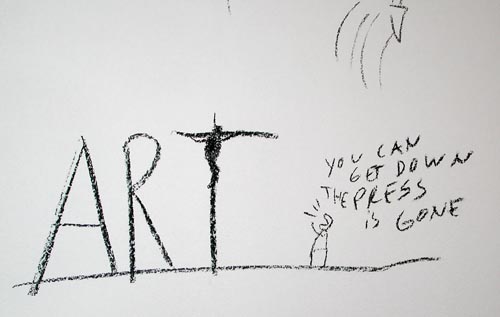

Die Rede ist hier von Gerhard Müller, Inhaber des Münchner Backhauses Rischart. Zum zweiten Mal hat er 1985 einen Kunstpreis ausgeschrieben. In einer (allerdings recht spektakulären) Aktion arbeiteten 33 Künstler mehrere Wochen lang und jeweils für ein paar Tage auf Plakatwänden im Bereich des U- beziehungsweise S-Bahnhofs Marienplatz.

Er mußte sich natürlich Gedanken machen darüber, wie die Angestellten seines Betriebes diese Geldausgabe beurteilen.

Zusp.: «Ich weiß, daß eine gewisse Skepsis, ja Ablehnung vorhanden ist, weil sie einfach meinen, Mensch, irgendwo spart er und auch an uns irgendwo, und wenn du dann mal eine Lohnerhöhung willst, dann geht das immer so zäh, und da, aus deren Sicht, schmeißt er es raus für die Künstler. Sowas mußt' ich leider hören.»

Die Sorge scheint unbegründet, zumindest was die Meinung einer seiner Verkäuferinnen betrifft:

Zusp.: «Ich find' das gut, daß er sich da engagiert. A mal was anders als wie nur Brötchen backen. Ich find', daß das Geld da gut angelegt ist.»

Zusp.: Musik, Landshuter Hofmusiktage, Prager Tanz, ca. 0'30

Bernhard Freiherr von Loeffelholz sprach davon, daß es nur noch wenige «klassische Mäzene» gäbe, deren finanzieller Einsatz nicht von Aktionären und Belegschaften abgehakt werden müsse. Es gibt ihn aber, denjenigen, der sich über die steuerliche Absetzbarkeit seiner Kunstförderung weiter keine größeren Gedanken macht.

Wir befinden uns im oberbayerischen Rohrdorf bei Rosenheim. Dort lebt Hannes Clerico. Seit rund 20 Jahren beschäftigt er sich aus, wie er selbst sagt, eigennützigen Gründen, mit Kunst, allerdings mit einer Kunst, die außerhalb des Marktgängigen liegt. Für sein Engagement, Aktion, Performance und Happening in die Provinz zu bringen und Künstlern dieser Sparten entsprechende Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, bedachte ihn das Wirtschaftsmagazin Capital 1983 gar mit einem Preis: Es sollten einmal nicht nur die Künstler, sondern auch die Mäzene ausgezeichnet werden.

Mäzenatentum aus Eigennutz? Hannes Clerico definiert den «Eigennutz» in der gleichen eigenwilligen Art und Weise, in der er Kunst fördert:

Zusp.: «Liebe, Begeisterung und Überzeugung. Ich halte das für so wichtig, daß ich kein Haus in Spanien habe und kein Segelboot am Chiemsee, obwohl ich in unmittelbarer Nähe wohne. Ich habe ein altes Fahrrad und ein altes Auto, und den Rest stecke ich in die Kunst. Es gibt nichts Liberaleres als die Kunst, und wenn wir Freie Marktwirtschaft haben, sollte man die Kunst auch liberal lassen. Wenn einer Laune hat und Geld, tut er es, ob der Staat fördert oder nicht.»

Den Klein-Mäzen Clerico interessiert nicht das Sammeln, das Anhäufen von Werten, auch kein Imageeffekt für die eigene Person oder den kleinen Handelsbetrieb mit Maschinen. Ihm ist daran gelegen, das zu fördern, was etwas in Bewegung zu setzen vermag: die Kunst.

Ohne diesen Klein-Mäzene gäbe es viele Theater und Museen überhaupt nicht. Tausende von Menschen haben über ihre Mitgliedschaft in einem Förderverein die kulturelle Aktivität des einen oder anderen Künstlers erst möglich gemacht. Denn die — vom Meister ohnehin ursprünglich ironisch gemeinte — Spitzweg-Idylle vom Künstler, der seine Schaffenskraft aus der Armut bezieht, ist ein weitverbreiteter, kaum zu korrigierender Irrtum.

Der im Rahmen seiner (finanziellen) Möglichkeiten agierende und aus Lust an der Kunst handelnde Förderer ist auch der, der beispielsweise die Bestuhlung des Münchner Volkstheaters mit bezahlte: Er kaufte einen dieser bequemen Sessel — und schenkte ihn dem Theater. Ähnlich verhält es sich mit dem Münchner Prinzregententheater, dessen Renovierung zu großen Teilen von Förderern größeren oder kleineren Stils finanziert wird. Und auch die nicht eben mit zu knappen staatlichen beziehungsweise kommunalen Geldern ausgestattete Nationaloper erhält auf diese Weise eine Dose Kaviar extra.

Zusp.: Musik, Opernparodie, Gran scena opera, ca. 1'00

Wie das Beispiel Nationaloper zeigt, wird nicht nur die noch nicht oder weniger etablierte Kunst beziehungsweise deren Institution gefördert. Auch bereits von Ländern und Kommunen reichlich bedachte Bühnen oder Museen sind hungrig nach zusätzlichen Futter aus privater Hand. Tatsächlich reichen die Etats oftmals nicht aus, um hochgradige Inszenierungen zu realisieren oder Bestände vervollständigen zu können. In recht umfangreichem Maße kommt seit Jahren den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen die Spendabilität der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank zugute: Die Bank begann in den 60er Jahren mit dem Aufbau einer Kunstsammlung, deren Besonderheit darin bestand, daß die erstandenen Kunstwerke zwar im Eigentum des Unternehmens blieben, aber öffentlichen Museen als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wurden. Vor allem die Alte Pinakothek, aber auch andere bayerische Museen — und somit die breite Öffentlichkeit — kamen so in den Genuß dieser wichtigen französischen, italienischen und spanischen Gemälde des 18. Jahrhunderts. Das Bemerkenswerte daran ist, daß diese kunsthistorisch bedeutenden Bilder jeweils nach den Wünschen der Museumsleitungen gekauft wurden.

Da die Kunstwerke jedoch versichertermaßen im Besitz der Aussteller bleiben, machte die Hypobank nur auf dem Papier im Laufe der Zeit einen erklecklichen Zugewinn durch die Wertsteigerung. Aber ein «Ansehensgewinn», wie Vorstandssprecher Arendts auf einer Pressekonferenz meinte, schlage doch auch entsprechend zu Buche.

Mittlerweile hat die Bank eine Stiftung installiert, die Hypo-Kulturstiftung. Sie hat unter anderem einen Museumsfond gegründet. Er dient der Förderung zeitgenössischer bildender Kunst, genauer: der Förderung zeitgenössischer bildender Künstler. Der Stiftungsvorstand ging davon aus, daß es für einen Künstler in seiner Entwicklung von besonderer Bedeutung ist, wenn ein angesehenes Museum eine seiner Arbeiten kauft. So darf jedes Museum der Bundesrepublik, das zeitgenössische Kunst sammelt, seine Kaufwünsche bei der Hypo-Kulturstiftung anmelden und die Arbeit dann auch behalten. Allerdings wird die jeweilige Museumsleitung — im Interesse des Künstlers — verpflichtet, das Gemälde oder die Skulptur nicht nur vier Jahre lang auszustellen, sondern darüber hinaus auch eine adäquate Publikation zum Werk herauszugeben; auch sie wird von der Stiftung finanziert.

Zusp.: Musik, Landshut, ca. 2'00

Der Mäzen ist wieder gefragt, vor allem seit die Staatssanierer gerade im kulturellen Bereich recht rigide vorgehen. Und tatsächlich ist es so, daß man in den seltensten Fällen abgewiesen wird, klopft man wegen ein paar Mark für eine kleine Theaterinszenierung oder wegen einer größeren Summe für eine Musik- oder Ausstellungsveranstaltung an; der Autor hat diese Erfahrung persönlich gemacht. Und wenn man doch auf ein bedauerndes Kopfschütteln stößt, hat das nicht selten damit zu tun, daß wir nicht eben ein kulturfreundliches Steuerrecht haben.

Doch man hat seitens der Bundesregierung darüber nachgedacht. Vor etwa einem Jahr fand in Mülheim an der Ruhr ein kulturpolitisches Symposium der CDU/CSU statt, das die Privatinititive als Ergänzung staatlicher Kulturpolitik zum Inhalt hatte. Die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Helga Wex, hatte Vertreter der Unternehmen, Kulturpolitiker, Kritiker und Fachleute aus allen Sparten der Künste eingeladen. Dort wurde deutlich, was Helga Wex zehn Tage zuvor, am 9. November '84, in der kulturpolitischen Debatte des Bundestages geäußert hatte:

Zusp.: «Wir brauchen ein Steuerrecht, das Kunst und Kultur nicht benachteiligt, sondern fördert.»

Tatsächlich scheint dieser Forderung Rechnung getragen zu werden:

Zusp.: «Wir begrüßen die Zusage der Bundesregierung, in einzelnen steuerlichen Fragen noch in dieser Legislaturperiode tätig zu werden.»

Es soll der Privatwirtschaft also leichter gemacht werden, für Kunst und Kultur tiefer in die Tasche zu greifen. Da schwingt allerdings auch eine Gefahr mit. Denn, so Johan de Valk, Direktor eines Anlageunternehmens, das im sauerländischen Arnsberg eine Galerie finanzierte:

Zusp.: «Es hängt davon ab, wie es mit der Privatwirtschaft geht. Also ich meine, daß die Privatwirtschaft auch das Geld dafür hat.»

Unser Unternehmer in Sachen Wurst, Fleisch und Kunst, Hans Maier-Frischart alias Bruno Jonas wird noch etwas konkreter:

Zusp.: Ich hab erst neulich mit meinem Namensvetter, dem Kultusminister Maier mal drüber gesprochen — ich weiß jetzt nicht mehr wo, aber des is ja auch ein kunstinteressierter Mensch —, und da haben wir auch drüber gesprochen. Ich sag Ihnen was, der hat's auch gesagt, der hat's ganz klar gesagt: Wenn's der Wirtschaft gut geht, geht's nicht nur der Wirtschaft gut, sondern da geht's natürlich auch der Kunst gut.»

Was also ist, wenn die Auftragsbücher mal nicht mehr so gefüllt und die Ertragslage eine privatwirtschaftliche Förderung nicht mehr in dem Ausmaß zuläßt, wie das erforderlich ist? Die Kunst- und Kulturförderung darf auf keinen Fall in die Abhängigkeit von Mäzenen und Sponsoren geschickt werden. Um das zu verhindern, sind Bund, Länder und Gemeinden gehalten, die Kulturetats nicht zu verringern. Und darüber hinaus darf man, vor allem nach den angekündigten Steuererleichterungen, von den Unternehmen erwarten, daß sie sich zusätzlich engagieren.

Denn die Unternehmerschaft wird an den Ansprüchen gemessen werden, die Hans Fey, Vorstandsmitglied der Hypo-Kulturstiftung, stellvertretend für die meisten seiner Kollegen, formuliert hat.

Zusp.: «Uns kommt es ja auch zugute, daß der Staat uns einen Freiraum in unserem Handeln läßt, und dann meinen wir, daß es unkonsequent wäre, wenn wir bei all den Dingen, die außerhalb des Ökonomischen liegen, nur den Ruf nach dem Staat erheben. Ich meine: Ein freier Bürger in einer freien Gesellschaft soll auch was für die gemeinschaftliche Balance tun, und jedes große Unternehmen ist ja auch ein freier Bürger.»

Was Mäzen einst für Horaz

Die Privatwirtschaft als Kunstsponsor

Bayerischer Rundfunk, Redaktion Wirtschaftsfunk

7. Dezember 1985, 9.00 – 10.00 Uhr, BR 2

| Mi, 22.04.2009 | link | (6342) | | | abgelegt: Marktgeschrei |

Küchen-Notfall

Hochzeiten können Hoch-Zeiten von Schmalhans sein, dem Küchenmeister. Da ließe sich jetzt der äußerst preiswert eingekaufte und gut durchgegarte Rinderbraten an der Sauce aus der Kittelschürze der Hausfrau assoziieren, angelehnt an den terminus technicus «Hosentasche des Kochs», dem Synonym für den Einfallsreichtum derer, die auf die werbende Tafel vor ihrer Gaststätte «hausgemacht» schreiben und damit den auf Vorrat eingekauften Extrakt in Dosen oder Tüten unterm Veröffentlichungstresen halten. Auch an die reichlich vorhandenen Käsekuchen oder Buttercremetorten könnte man denken, erstanden in der kleinen Bäcker- und Konditorei oben an der Ecke, die beliefert wird von den ziemlich unter Tarif bezahlten vierhundertfünfzig Angelernten jenseits aller Grenzen. Zulässig wären auch die Klagegesänge von Frau Damenwahl.

Nein, gemeint sind die Defizite, die sich ergeben können, weil der eine sich nicht unbedingt für die «Reinigung der rekombinanten Enzyme» interessiert, der andere nicht für die Programmation «universell einsetzbarer Bewegungsautomaten mit mehreren Achsen», den nächsten es nicht unbedingt aus seiner plastiksahnebestimmten Schwere reißt bei der Erwähnung von Gottfried Benns Marburger «Rede über Lyrik» oder gar Arnold Schönbergs «Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen oder die Dodekaphonie» und der wieder andere sofort ins Nickerchen hinüberschläft, wenn der ebenfalls, aus welchem Verwandtschaftsverhältnis heraus auch immer, eingeladene Mathematiker und Physiker darauf hinweisen möchte, daß «Einstein Minkowskis vierdimensionalen Raumzeitformalismus erkannte» und er als Experte die Folgen erklären möchte. Dann hilft nur noch jener unendliche blanke Hans weiter, der gemeinhin unter schmalem Quark oder auch Small Talk bekannt ist. Das ist dann so eine Art Quasselküche für jedermann. Die reicht dann vom richtigen Blumengießen über die (Sehn-)Sucht, in einen schwedischen Möbel(ramsch)laden gehen zu müssen, um chinesische Grablichter kaufen und dänische heiße Fabrikwürstchen essen zu dürfen, bis hin zum sich bereits seit vierzig Jahren hinziehenden Nachbarschaftsstreit wegen einer grenztechnisch unkorrekt gesetzten sowie überhaupt unansehnlichen Grundstückseinzäunung.

Froh, ja glücklich ist der den angekündigten Dornfelder fürchtenden und sich deshalb bereits in einen vorsichtshalber mitgebrachten geflüchteten 2001er Cahors dann über jemanden wie die Büddenwarderin. Sie spricht gerne und gut über Medizin. Die kommt immer gut an, auch bei dem Flüchtling. Vor allem, weil der weiß, daß es keine Rede über Forschungsergebnisse neu entdeckter Pilzkrankheiten bei Säuglingen werden, sondern die Berichterstatterin sich in situ mehr über die Nebenwirkungen der Praxis auslassen wird. Wenn sie ihr verschmitztes Frau-Doktor-Blaulicht-Lächeln aufsetzt, kann es geschehen, daß ihr nächster Zuhörer vom Cahors abläßt.

Eine junge Frau, kurz vor achtzehn, aber seit dem Kleinstkindalter Patientin und deshalb gut bekannt und also auch nicht falsch am Ort, erscheint recht bedrückt in der Praxis und bittet die Büddenwarderin dringend um Hilfe. Das gehört zum Alltag; selbstverständlich wird sie gewährt werden. Nein, bitte nicht hier inmitten der vielen anderen Helferinnen und anderen Anwesenden. Unter vier Augen. Die Büddenwarderin denkt, erfahrungs- und ein wenig ahnungsvoll an γονόρροια, mehr noch allerdings an die zu stellende Frage: Wievielter Monat? Sie bittet die in Not Geratene ins garantiert unstörbare, weil anschließend von innen verriegelte Labor. Hinweise auf ein irgendgeartetes von-der-Leyen-Syndrom sind nicht direkt zu erkennen. Dennoch ist die Hilfesuchende den Tränen nahe.

Setz dich erstmal hin, magst einen Kaffee? Verneinung, ein Schluchzen kommt auf. Erzähl, was ist los?

Vor einiger Zeit hat sie im Verrückten Elephant einen ganz tollen, so ganz andern als die andern, also einen Super-Typ kennengelernt.

Aha. Doch bevor die Frage nach dem Kalendarium gestellt werden kann, geht die zunächst stockende Rede ins Flüssigere über.

Nachdem die Eltern ihr den Altenteil überlassen haben, da das mit Oma und Opa so nicht mehr ging und sie deshalb in dieses Dings da gezogen und so, worüber sie nicht, aber dann doch ganz froh war, weil mit den fünf Geschwistern und so das nicht mehr richtig ging und so, hat sie sich dann eben eingerichtet. Und dann den super Kerl eingeladen, nachdem sie ihn noch zweimal getroffen hat im Elephant und dort, naja, geknutscht und eben, vielleicht kann sie sich das vorstellen.

Ja sicher. Die Frage nach dem Monat muß erstmal unterbleiben. Du weißt ja, ich habe selber Kinder. Und jung war ich auchmal. Auch wenn ich jetzt ein bißchen älter bin.

Eben. Sie haben eben Erfahrung. Und mit meiner Mutter kann ich da drüber nicht reden. Die hat ja keine Ahnung.

Na ja, vielleicht ist es besser, mit jemand anderem darüber zu sprechen, der nicht ganz so nah dran ist und deshalb möglicherweise den Überblick nicht so leicht verliert. Glücklicherweise ist ihr, denkt die Büddenwarderin, das erspart geblieben, und die Tochter hat jetzt immerhin das Biologen-Diplom in der Vita. Also, wie ging's weiter?

Ja, ich hab dem immer erzählt, ich wäre ganz gut und so. Und kochen könnte ich auch. Und da war er so begeistert. Und dann hab ich ihnen eben eingeladen. Und er hat mich dann noch gefragt, was ich denn kann. Und da hab ich «Blätterteig» gesagt. Aber ich weiß nicht, wie man Blätterteig macht! Ich hoff, sie können mir helfen!

| Mo, 20.04.2009 | link | (2493) | 1 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Geschmackssache |

Bier, Rosenkohl und dann Champagner

Des Traumes zweiter Teil.

Ich erwache. Ich bin angekommen. Ich bin ganz aufgedunsen von einem Jahr Bier und Rosenkohl. Was ist jetzt? Dasselbe Bild wieder. Eine riesige Menge Uniformen vor einem Bahnhof, aber diesmal mit arabischen Schriftzeichen. Auch die Uniformen sind alle schwarz. Ebenfalls die Doppelköpfe. Aber alle tragen Tücher um den Hals, die mit runenartigen Zeichen in SS-Manier versehen sind. Wieder ein General, der eine Frau ist. Die kenne ich aber nicht. Oder doch? Auch hier wieder diese Hundeleine. Mein Gott! Oder Güte? Nein. Dieses Mal ist es nicht mein lieber alter Vater. Es ist Naziza, die auf ihren ehemals so schönen zarten, aber nun völlig zerfetzten Pfoten steht und zittert. Meine Naziza! Mein wunderschöner lieber weicher zarter Bauch. Die Generalin ist ihre Mutter. Mon Générale Marietta Taline el Fatah Al Arfaoui. Ich kenne sie also doch. Mütter sind die Hölle. Mir wird verkündet, daß ich meine Strafe in der Einzimmerwohnung sofort anzutreten habe. Alle Rechte sind mir aberkannt. Auch meinen Hund darf ich nicht sehen. Als Lektüre ist nur der von den Islamisten überarbeitete Koran zugelassen. Jede Zuwiderhandlung wird mit einem weiteren Jahr Unsterblichkeit bestraft.

Ich erwache erneut. Ich befinde mich allerdings nicht auf einem Strohlager in einer armenisch-persisch-arabisch-afrikanischen Einzimmerwohnung, sondern auf dem Schreibtisch eines schlichten, aber peinlich sauberen Büros. Schon wieder höre ich eine Menschenmenge. Aber sie skandiert nicht irgendwelche bösartigen Parolen gegen mich. Doch wieder höre ich Risacher. Allerdings nicht Dietrich Risacher und auch nicht in harter deutscher Prononcion. Sie rufen fröhlich lachend und sehr französisch: Di-dier. Di-dier. Didier Risacher! Ich stehe vom Schreibtisch auf und gehe ans Fenster. Offensichtlich befinde ich mich in der Préfecture von Marseille. Über den Köpfen der ausgelassen herumhüpfenden und Champagnerflaschen schwenkenden Gruppe von Menschen hängt ebenfalls ein Transparent. Darauf steht in Kinderkrakelschrift: Bienvenu à patrie! Papa! Die Tür öffnet sich. Herein kommen drei Hähne. Naziza würde sagen — drei coq d'gaulois, denn sie sind eingewickelt in jeweils eine Tricolore. Jeder dieser drei Kapaune trägt etwas sehr feierlich auf je einem Samtkissen. Sie bauen sich mit einer synchronen Verbeugung vor mir auf. Es sieht recht komisch aus und nicht nach einer neuerlichen Höchststrafe auf die Höchststrafe. Der eine macht einen Schritt nach vorne. Er nimmt eine Urkunde vom Samtkissen und liest vor: Aufgrund eines Erlasses des Kaisers der welt- und wertfreien Stadt Marseille — Sa Majesté l'empereur Bernard Tapie! — verbunden mit dem Ableben von General Philomène Risacher verkündigen — ja, verkündigen steht da — wir hiermit Ihre Begnadigung. Sie dürfen ab sofort wieder sterben. Einher mit dieser Begnadigung geht die der Calypso Naziza Risacher geborene Al Arfaoui. Auch sie darf sterblich werden. Er tritt zurück ins Glied. Der Mittlere tritt vor. Hiermit verleihen wir Ihnen die Ehrenstaatsbürgerschaft der welt- und wertfreien Stadt Marseille. Da die weltfreie Stadt Marseille die Grenzen zu Frankreich respektiert, dürfen Sie visumfrei überall hin und uneingeschränkt reisen. Er überreicht mir einen Paß, der dem französischen täuschend ähnlich sieht. Er tritt zurück ins Glied. Der Dritte macht einen Schritt nach vorne. Erst jetzt sehe ich, was auf seinem Samtkissen liegt — es ist ein Ei. Es ist das Ei der Naziza! Ich bekomme es ehrenhalber lebenslang verliehen. Es ist allerdings nicht übertragbar. Nur ich darf es befruchten. Die Drei entfernen sich aus dem Raum, lassen jedoch die Tür geöffnet. Das ist wohl ein Zeichen dafür, daß ich frei bin. Also verlasse ich das Büro und gehe nach unten.

Es ist tatsächlich die Préfecture meiner Heimatstadt Marseille. Links neben dem Ein- beziehungsweise Ausgang steht ein Zeitungsständer mit La Provence. Ich schaue darauf und sehe das Datum. Flüchtig nur, denn die Menschen, die mir zugewunken haben, laufen auf mich zu. Es ist August 1998, soviel kann ich gerade noch lesen. Dann bin ich umringt. Alle umfassen mich und küssen mich und herzen mich. Als ich wieder einigermaßen durchatmen kann, sehe ich ein paar Schritte zurück Naziza stehen. Sie sieht zauberhaft aus in ihrem leichten, weißgepunkteten dunkelblauen Sommerkleid. Sie hat eine Leine in der Hand. Mir fährt der Schrecken durch alle Glieder und in alle Poren. Nein. Lieber Himmel nein! Doch dann sehe ich, daß es keine Leine ist. Es ist eine Schnur, die zu einem Luftballon führt. Aber dazwischen befindet sich ein Kinderhändchen. Und zu diesem Händchen gehört ein Traum von einem kleinen Mädchen in einem Kleidchen aus exakt demselben Stoff wie dem von Mamans Kleid. Das Gesicht ist mit dem der Maman nahzu identisch. Die Augen sind allerdings blau. Na ja — immerhin dunkelblau, eher ein bißchen ins Schwarze gehend. Und in dem Lockenkopf blitzen ein paar fast rötlich-blonde Strähnen auf. Die Kleine schaut mich ganz erwartungsvoll an. Ich schaue lächelnd zurück. Auf einmal reißt sie sich von Mamans Hand los und rennt auf mich zu. Ich komme fast nicht schnell genug hinunter, um ihr meinem Hals zu bieten. Sie ruft laut und vernehmlich: Bienvenu Papa! Ich bin also doch noch angekommen. Wie sie heiße, frage ich sie. Mit schüchternem, aber auch ein wenig traurigem Lächeln antwortet sie mir, das sei aber sehr schade, daß ich nicht wisse, daß sie Amphitrite-Calypso heiße. Aber natürlich wisse ich das. Ich habe sie nur auf die Probe stellen wollen nach einer so langen Abwesenheit. Ich nehme sie auf den Arm. Aber was mache ich denn jetzt mit dem Ei? Ich werde mich wohl mit Naziza beraten müssen. Sie kommt nun ebenfalls auch mich zu und legt sich einmal rund um mich herum. Wie sie das eben so macht und wie nur sie das kann. Sie flüstert mir ihr Glück ins Ohr.

Auf einmal stehen sie alle in Reih und Glied vor mir, nein, eher recht unsortiert, sozusagen entmilitarisiert. Sie bedeuten mir, ich möge ihnen doch bitte verzeihen. Nie wieder würden sie mich bedrängen. Und ich möge doch nun bitte, obwohl ich ja alle erdenklichen Reisefreiheiten hätte, endlich zuhause bleiben. Sie kämen auch nur ab und zu vorbei und würden sich nie wieder in unsere Angelegenheiten mischen. Aber ich möge doch endlich wieder zur Familie gehören. Dort sei mein Platz. Sie hätten ihre Lektion gelernt. Naziza habe ihnen auch beigebracht, daß ein Mensch auch mal alleine sein müsse. Ich nicke. Dann macht es Plopp. Es gibt herrlich leicht kellermuffeligen Champagner. So, wie ich ihn liebe — nach altem Wein schmeckend. Nicht dieses staubende Zeugs, das die Deutschen so lieben, weil ihnen ein für Deutsche zuständiger französischer Händler gesagt hat, daß dies trockener Champagner sei. Ich frage alle, ob das der Ort sei, wo ich meine Staatsbürgerschaft beantragt habe. Mit ziemlichem Durcheinander wird es bejaht. Nun kommt auch noch mein schwarzer Leibgardist angerannt. Mein Güte — wie ich mich freue. Und es ist schier unglaublich, was dieses nahezu ausnahmslos aus Muskeln und Sehnen bestehende riesige Kraftpaket für eine Zärtlichkeit in eine Umarmung geben kann. Heute, sagt er mir, wie immer lachend, müsse er mich ausnahmsweise nicht retten. Naziza habe ihn vertreten. Ich schaue mich sehr erfreut um und erkenne tatsächlich den Ort wieder, wo ich Franzose werden sollte. Als Mitglied einer armenisch-persisch-arabisch-afrikanisch- und ein auch klein wenig französischen Familie.

Ich erwache. Ich höre leichtes Rauschen. Ich schaue hinaus aus dem Güterwaggon. Verflucht. Schon wieder unterwegs. Ich wollte und sollte doch nicht mehr reisen! Ich sehe ein Hinweisschild. Es ist französisch beschrieben. Darauf steht: Bollène 5. Moment mal. Hier kommt man doch zum Heiligen Berg des Dichters, zum Mont Ventoux des Francesco Petrarca. Eine frühe Zufahrt, ein Stück weit vor Cavaillon, wo er gelebt, oder Fontaine de Vaucluse, wo er im Gärtchen seine Canzoniere geschrieben hat. Dann merke ich, daß ich mich auch nicht in einem Güterwaggon befinde. Ich sitze, mit leicht verdrehten Gliedern, in einem Döschwoh. Und neben mir sitzt die schöne Frau, die mir soeben diese entzückende Amphitrite-Calypso geschenkt hat. Ouf. So hart habe ich schon lange nicht mehr gearbeitet im Schlaf. Ich gebe einen Laut von mir, der bedeuten könnte, wieder unter den Sterblichen zu sein.

Die Photographie der Préfecture in Marseille stammt von Vladimir I U L und steht unter CC.

| Fr, 17.04.2009 | link | (2767) | 3 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Traeumereien |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6294 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig