Mensch, Freundlichkeit und (Sinn-)Bild

Da ich bei mir selbst nie so recht weiß, woran ich mit mir bin, betreibe ich ja unter anderem diese Freizeitbeschäftigung hier. Ich schreibe etwas auf, ohne zu wissen, wohin die Gedanken führen. Oder ich versuche alte neu zu denken. Immer wieder mal. Sonst werde ich am Ende noch zum Ideologen. So wege ich mich zum Ziel, völlig desinteressiert daran, ob es überhaupt eines gibt. Das ist ja das Angenehme an diesem Zustand (hier). Ich bin überdies alleine deshalb zum Lehrer völlig ungeeignet, da ich nie genau weiß, ob es richtig ist, was ich lehre. Das weiß ich so genau jedoch erst, seit ich das nicht mehr tue. Das ist das Angenehme am Älterwerden, man nähert sich unaufhaltsam diesem Zustand der Glückseligkeit, der das Fragen wieder erlaubt, ohne die Ängste, sich selbst infrage zu stellen. Deshalb spielt es auch weiter keine Rolle, ob man weiß, woran man ist.

Leichte Bedenken habe ich bei der angeführten Menschenfreundlichkeit. Oder mal so herum: Was dem einen freundlich erscheint, muß dem anderen nicht unbedingt dasselbe bedeuten. Mich zum Beispiel stößt eine gewisse Form von Kitsch besonders ab. Sicher, der Begriff wird ohnehin nie zuende definiert sein, da das Denken sich wandelt; ob nun durch Täuschung von außen gesteuert oder hausgemacht (mittels der Zutaten vom Discounter). Es gibt, in Frankreich übrigens noch sehr viel ausgeprägter als in Deutschland, diesen quasi ecken- und kantenlosen Kitsch, der von Luigi Colani stammen könnte, wäre er nicht so durchideologisiert in die Nähe von Marius und Jeannette (vergleichbar mit Lieschen und Fritzchen Müller) gerückt, der östlich des Rheins gerne Gemütlichkeit genannt wird und westlich davon jene Intimité ausstrahlt, die den (heutigen) Idioten der Antike bestimmt: Doch wie's da drinnen aussieht, geht niemanden etwas an, meinte einst Franz Lehár. Ein bißchen was hermachen können, wenn Besuch kommt, das möchte dann aber doch sein.

Es gibt mir zuviel Angebot an Menschentümelei, die sich vor allem deshalb gut verkauft, weil andere Möglichkeiten unbekannt sind. Sie bietet in erster Linie (Schein-)Identität an, oft massenhafte. Und die kann, die Geschichte belegt es, gewaltig in die Irre führen. Man wählt, was man kennt und am meisten Bequemlichkeit verspricht. Oder ein wenig eigener Möchtegernsehnsucht. Wenn Menschlichkeit etwas ist, das von innen kommt und sich draußen als völliges Durcheinander zeigt, fernab jeder fremden Formbestimmung, sondern auf Eigenheit beruht, dann geht mir das Herz auf, und ich setze mich mittenrein in die Herzenansammlung. Ich habe mich beruflich bedingt in so manchem Haus aufgehalten, in dem nicht eine Spur eigenen Lebens zu sehen war, so daß ich gänzlich unberührt von Feinem oder Unfeinen wieder gegangen bin. Das war allerdings nie der Fall, wenn der Aufenthalt von der Bereitschaft zur Auseinandersetzung begleitet war. Dabei hat mich manch ein Baumschüler positiv überrascht. Die meisten Kitschiers des Mitfühlens sind mir dort über den Weg gelaufen, wo gerne von Bildung gesprochen wird — in der Interpretation dieses Begriffes, die Wachstumsförderung im Sinne raschen Einsatzes an der Front des Bruttosozialproduktes meint. Mit Geschmack hat das nichts zu tun.

Ist Inhaltsleere tatsächlich eine «dumme Ausrede»? Was geschieht, wenn das dezent kleingehaltene arabeske Schriftbild in Anusnähe auf dem Popöchen der Akademikerin, im Sommer der Mode wegen für alle sichtbar am algerischen Strand, derselben übersetzt wird? Etwa, nur mal als Beispiel: «Dies ist ein Hort der Lust.» Sicher, das ist interpretierbar. Aber der Mann mit dem elektrischen Farbhämmerchen hat's auch nicht gewußt, daß sein Kumpel aus Marseille, dieser Beur oder wie dieser Kanake heißt, sich ein Scherzchen mit ihm und jetzt mit ihr erlaubt hat, obwohl ihr Hintern gar nicht gemeint war. Ebensowenig wußte der münchnerische Kollege des Meisters aus Wanne-Eickel, was es bedeutet, das maorische Tatoo, das er verewigt hat auf den Oberarm des jungdynamischen Sparkassenangestellten, früher Beamter, heute eher Banker genannt — etwa so, wie der Schütze Arsch, der in Afghanistan das deutsche Grundgesetz verteidigt, mittlerweile landläufig als Militär bezeichnet wird —, der nicht nur der Kleiderordnung seines Instituts wegen im Sommer ungern kurzärmelige Hemden trägt, daß dieses hübsche und reizvolle, während eines Pauschalurlaubs gesichtete und abphotographierte polynesische Ornament aussagt: «Scher' dich aus meinem (Neusee-)Land, du europäischer Verbrecher.» Ich weiß nicht so recht — manch ein Zeichen hat sich so in seiner (Be-)Achtung verschoben und ruft nach Entfernung, seit dessen Bedeutung erklärt wurde.

Allen anderen ist das egal, klar. Aber, architekturrevoluzzerisches Gepoltere hin oder her, in diesem Bereich stimme ich Adolf Loos auch heute noch zu, der im übrigen mit seiner Polemik dem Zeitgeist entsprechend etwas übersteigert weniger das Ornament zum Verbrechen als mehr den Träger dieser Dekoration für minderbemittelt erklärt hat. Aber das haben Sie ja bereits gesagt. Wenn auch etwas anders. Doch es ist ja längst nicht alles so mit Bedeutung aufgeladen wie hier.

Ich höre übrigens allen gerne zu, die etwas zu sagen haben.

| Mo, 26.10.2009 | link | (2805) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Nicht nur um Adolf Loos

geht es ja (beispielsweise), lieber Herr Prieditis (ich tu's der Länge wegen vorne reinheben) um dessen sprachlich heute nicht mehr so recht in die Zeit passende flammende architekturrevolutionäre Rede vom Ornament als Verbrechen.

Selbstverständlich hat zum Beispiel ein Dankwart Guratzsch recht, wenn er meint, es sei keines. Aber verstanden hat dieser feuilletonistische Rosenzüchter (gleich dem Bundeskanzler seiner ach so heimeligen, mittlerweile politisch ein bißchen [was von allem] denkmalgeschützten Kindheit), wie so viele Autoren des weltlichen Qualitätsjournalismus nicht sonderlich viel von dieser Intention. «Der moderne Mensch», schrieb Loos damals, «der sich tätowiert, ist ein Degenerierter oder Verbrecher.» Na ja, das mit dem Verbrecher hatten wir bereits, aber die Degeneriertheit unterschreibe ich auch heute noch. Nicht nur als Geschmacksfrage. Dieser Tage sah ich in einem Fernsehbeitrag, daß ganz Fortschrittliche des Körperdesigns sich mittlerweile insofern ihrem Verständnis von Globalisierung unterwerfen, als sie sich Löcher in die Ohren bohren, mit deren Hilfe sie dann baumstammgroßen Schmuck transportieren können.

In gewisser Weise bringe ich dafür sogar Verständnis auf. Als die Punks, die ich als zwar laute, aber teilweise ungemein sympathische Menschen mit hohem sozialem Ethos kennengelernt hatte, mit ihrem Körperschmuck von der Modeindustrie vereinnahmt worden waren (und mittlerweile sogar als politisch rechts eingeordnet werden) sich neue Bemalungsfelder suchten, hat unsereins das resignierend registriert. Aber manch einer war unter ihnen, der wußte, was das eine oder andere Zeichen bedeutet, das er sich unter Schmerzen sonstwohin hat farblich einhämmern lassen. Da rennt bald die gesamte durchindustrialisierte Menschheit enthaart, dafür aber ganzkörpergezeichnet herum wie die Maori — und hat nicht annähernd eine Ahnung, daß jeder einzelne schmerzhafte Stich in die Haut eine bestimmte Bedeutung hat, die anschließend mit hocherhobenem Haupt gegenüber den (immer noch oder schon wieder anwesenden) westlichen Missionaren ein Leben lang getragen wird. Hierzulande möchte sich das eine oder andere dereinst revoluzzerische Pastorentöchterlein darüber beklagen, daß die Krankenkasse die Tilgung des auf die Schulter gerutschten Arschgeweihs nicht übernehmen möchte, das nach einem Flatratebesäufnis bei irgendeinem Studivz sichtbar wurde und nun die Karriere als Personalberaterin gefährden könnte.

Es ist wohl das Hauptproblem, daß sich kaum jemand Gedanken darüber macht — und, einmal mehr, auch keinerlei Anleitung findet, das zu tun. Nehme ich nur das Beispiel des mit den Mauren ab dem fünften Jahrhundert nach Europa eingewanderte Ornaments. Der Islam verbietet die Darstellung von Mensch und Tier. In der jüdischen Religion verhält es sich ähnlich; angerissen hatte ich das mal unter Fremde Federn. Deshalb wird abstrahiert, es entsteht etwas, das wir als zwischen den Zeilen bezeichnen, also in einer geistigen Krypta verstecken würden: es kryptisch zu nennen haben wir uns angewöhnt. Es geht eben weit über die reine «inhaltsleere», rein behübschende Dekoration hinaus; deren Existenz nicht bestritten werden soll.

Sie wissen es, andere eben nicht. Vielleicht hole ich für die auch hier bei Gelegenheit mal weit aus. Aber gerne lese ich auch von Ihnen darüber. Ich bin ja nicht lernunwillig. Andererseits sollte man vielleicht beispielsweise erstmal den Auszug aus Ornament und Verbrechen lesen. 1908 veröffentlicht, hat dieser Aufsatz eine außerordentliche Aktualtät. Ein wenig weiterhelfen könnte er beim weiterdenken. Auch wenn man nicht damit übereinstimmt.

| So, 25.10.2009 | link | (5958) | 18 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Holzgeschnitzte Schwelgereien

Nie ohne Zusammenhänge

Nein, nicht schon wieder diese ganze Natur mit diesen ganzen Naturbeflissenen, und dann auch noch alles zu Fuß, drumherum diese ganzen Jungdynamischen mit ihren eigentlich unbesteigbaren Geräten. Auch die Glücksidylle hatten wir doch gerade erst. Meine urbanistischen (irgendeinen Ismus benötige auch ich) Wurzeln ankern tief, nach Pflastertreten war mir, wie in alten Zeiten. Und fahren wollte ich auch, mit dem Schiffchen, endlich mal wieder das tun, was Herr Kid vor einiger Zeit wiedererweckt hatte in mir. Zauberhaft war es, der Oktober leuchtete uns gülden die Köpfe aus. Und neu erlebt habe ich auch, wie schnell ein Kind seine Angst umwandelt in abenteuernde Neugier, etwa vor fremden Ungetümen wie gewaltig brummenden Fähren, die in Hamburg herangedonnert kommen wie die Busse in Paris, ein bißchen Schaulaufen der Piloten für die vielen Omis und Opis im Sonntagsanzug auf Besuch in der Stadt, die allerdings an eine derartige Gewandung gewöhnt ist, wenn auch überwiegend alltags. Nie äße ich anderswo, was hier als Nahrungsmittel angeboten wird, aber an den Landungsbrücken, in Finkenwerder und in Teufelsbrück ergebe ich mich meinem Schicksal: in der Friteuse angerührter Bratfisch und Pommes mit einer Mayonnaise, die einzig geeignet ist, sie den süßen Schratzen aus dem Gesicht, ach was, vom gesamten Körper und dessen Nachbarschaft wegzuwischen. Ein schöner Tag war es, und nicht einmal die vielen Pappnasen störten mich, wie der Husumer Freund selig diejenigen nannte, die ihm sein Städtchen verunstalteten, von denen er aber gezwungen war zu leben mit seinem selbstgeräucherten Stinkefisch, bis er ihn nicht mehr riechen konnte und mit dem Motorrad ungebremst an einen Baum fuhr.

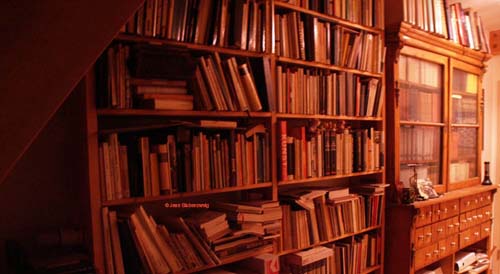

Da saßen wir nun, nicht mehr so ganz im Zentrum der schönen Stadt, rekapitulierten kurz den ereignisreichen Tag ohne besondere Vorkommnisse. Möge ein solcher gern bald wiederkehren, meinte ich und klopfte auf Holz. Es klang jedoch nicht so, sondern eher, als ob ich auf einen Karton geklopft hätte. Das brachte mich zur Frage, ob denn demnächst richtiges Material gewerkt würde? Schließlich sprach ich das an einen Tischler, als hoffnungsloser Idylliker, dessen Augen zu leuchten beginnen, wenn ihm fein gefertigte Tischlerarbeit unter dieselben kommt. Sowohl Langzeit- als auch Kurzzeitgedächtnis gerieten ins Schwelgen. Damals, vor dreißig Jahren, als der Freund, der in Oberammergau Herrgötter schnitzen, aber zuvor richtig Schreiner gelernt hatte und danach ein wunderbarer Künstler wurde, mir zum Geburtstag ein Regal schenkte, das ich zuvor beinahe im Urzustand sehen durfte, als wahrlich nicht rohen, sondern sehr feinen und obendrein geradezu wunderbar duftenden Holzblock, und mich dann deshalb am Jubeltag jubeln ließ, weil dessen fein verarbeitete Einzelteile millimetergenau von Hand aufgestellt und eingepaßt wurden. Und viele Jahre später dann die Arbeitsplatte für ein ganzes Computerarsenal, aus schlichter Fichte, die er selber, als Lehrling noch, für mich unzählbar oft mit Bienenwachs poliert hatte und die ich nach wie vor so gerne anschaue und anfasse wie den danebenstehenden ledernen Papierkorb, den die andere Freundin, zu einem anderen der dreißiger Geburtstage für mich angefertigt hatte, nach der Schreibtischauflage ein oder zwei Jahre zuvor.

Auslöser für meine schwelgerischen Erinnerungen waren letztendlich die anstehenden Anschaffungen der mittlerweile sechsköpfigen Familie für das im Bau befindliche Haus unweit des Sees am hamburgischen Stadtrand, das sich als arbeitsreiches Weihnachten erweisen dürfte. Es sei doch naheliegend, daß er quasi qua Berufung sich das alles selbst baue. Dasselbe habe ihn sein Chef auch schon gefragt, kündigte sich eine mich ziemlich erschütternde Entgegnung an. Aber er könne sich das nunmal nicht leisten, alleine das erforderliche Holz für einen Küchenausbau koste erheblich mehr als alleine die notwendigen Geräte wie Geschirrspüler oder Kühl- und Gefrierschrank. Also kaufe er bei einem wie dem schwedischen Chinesen, von denen es ja viele gebe, nicht nur den weltverbreiteten einen.

Eigentlich wollte ich einwenden, daß ebendiese Billigheimer, die ja längst keine mehr sind, sondern übermäßig teure Müllhändler, die gnadenlos ganze Landstriche abholzen und dennoch nichts daraus produzieren als von Pappe umhüllte verseuchte Luft und dabei zu Lasten völlig unterbezahlter ehemaliger Kleinbauern auch noch Gewinne machten, als ob sie mit bestem Mobiliar aus Rosenholz handelten, daß ebendiese Verheißer heimeligen Glücks unter anderem aus seinem Beruf eine Handlangerei der weltweit operierenden Konzerne gemacht hätten, deren Geschäftsführer nichts anderes anstrebten als Margen jenseits jeden Wertes, egal ob sie Bücher verkauften oder sogenannte Lebensmittel oder Fernsehen oder Flatrates für alle möglichen Besäufnisse. Ich ließ es sein, wußte ich doch, daß er es wußte. Wir sprachen dann ein wenig darüber, welch ein großartiger Beruf das doch sei, in dem er manchmal tätig sein durfte, wenn sein Chef einen Auftrag ergattern konnte, dessen Erfüllung auch noch dreißig oder viel mehr Jahre danach noch leuchtende Augen zu bewerkstelligen vermögen, wie beispielsweise den hundert Jahre alten Apothekerschrank da oben, den er mir vermacht hatte.

Doch dann bewölkten mich wieder die Gedanken an diese Handwerkermärkte, auf denen die Menschheit wie besessen diesen unsäglichen Tinnef kauft, von dem ihr weißgemacht wird, er sei von Schmieden oder Töpfern hergestellt, aber aus den gleichen Fabriken kommt, die unsere Kulturlandschaften plattwalzen, deren Direktoren sinnentleertes Fachwerk und Ornament produzieren lassen, weil das Volk es eben nicht weiß, weshalb es nicht schön sein kann. Etwa, weil ihm die Information vorenthalten wird, die früher mal beispielsweise im Ornament steckte, aber nur für diejenigen lesbar war, die sie auch lesen konnten ...

Aber auf diesen daraus möglicherweise entstehenden Gartenzwerg in der Boutique komme ich irgendwann nächste Woche. Vielleicht.

| Fr, 23.10.2009 | link | (3785) | 4 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6391 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig