Ehernes Recht

Ich war einmal nach deutscher Gesetzgebung verheiratet. Es ging nicht anders. Obwohl ich's, nein, obwohl wir's versucht haben. Ein paar Tage, nachdem meine Freundin, eine Lebensabschnittgefährtin kannte man zu dieser Zeit noch nicht, und sich zu verloben, das war uns damals, wie es im heutigen Neudeutsch hieße, zu oldschool, meine schnuckelige Wohnung im pulsierenden Herzen Mainhattans, die ich für die Dauer zweier Semester gemietet hatte, nicht mehr nur schmückte, sondern diese nicht nur durch dauerhaftes Räkeln auf dem Sitzsack oder dem seinerzeit finnischen (das Schwedische gehörte damals noch nicht zum Standard jugendlicher Möblierung) Lustlager verschönerte, da klingelte es. Nein, die Polizei hatte seinerzeit zuviel zu tun mit Aufsässigen, die eigentlich schön brav studieren sollten statt zu protestieren, und bereitete sich vermutlich vor auf den Angriff der deutschen roten Armee. Ein Ehepaar mittlerer Jahre war's, zwar nicht eines von den Zeugen vom Wachturm oder einer ähnlich wehrhaften geistigen Institution, aber es erschien mir so. Ich öffnete ein wenig die Wohnungstür, um den beiden einen auch zu dieser Zeit bereits geübten Vortrag zu halten über deren Fehlsteuerung, wollte anheben, doch da befand sich bereits ein Herrenschuh zwischen Tür und Angel, wie man das so kennt bei denen, die meinen, sie hätten etwas wichtiges vorzutragen wie über die Vorteile eines Zeitschriftenabonnements oder einer Rechtsschutzversicherung. Einfach zur Seite geschoben wurde ich, der Herr des gesetzeswidrig blockierenden Fußes trat sich Bahn hinein in die Mitte des zentralen Raums, gefolgt von einer vermutlich etwas jüngeren Begleiterin. Das sei mit ihm als Mann nicht zu machen, verkündete er lauthals im offenbar gewohnten Befehlston, dabei den rechten Arm in Schulterhöhe ausgestreckt beinahe arretierent und benickt von der ihn begleiteten Dame. Entweder es würde geheiratet oder die Tochter packe auf der Stelle ihren Koffer und kehre wieder zurück an den elterlich-mütterlichen Herd.

Wir kannten uns seit ein paar Wochen. Sie war mir in diesem Tanzlokal mit zwar lebenden, aber nicht sonderlich lebendigen Musikern erschienen wie die deutsche Version dieser jungen Frau, die mich in Paris schier von Sinnen gebracht hatte. Tatsächlich kam über den zunächst etwas robusteren dann ein engerer Tanz sowie ein anschließendes Gespräch zustande, aus dem sich der gemeinsame Wunsch nach schier grenzenloser Freiheit ergab. Kurze Zeit danach war sie zum zentralen Punkt dieser Wohnung geworden, die ihr Vater dann temporär und unter Mißachtung jeder Gesetzbarkeit okkupieren sollte.

Weshalb ich das erzähle? Nun, ich hatte dieser Tage eine Andeutung gemacht. Um das neue Eherecht ging es dabei, das, wenn ich mich recht entsinne, 1973 inkraft treten würde. Wir hatten nach der drohenden elterlichen Entführung aus meinem bescheidenen Serail eine baldige Heirat zugesagt, um weiterhin zusammenbleiben zu dürfen; eine Flucht auf eine einsame Insel und somit den Verlust des Elternhauses hätte die damals ohnehin noch nicht Volljährige (sie war noch nicht einundzwanzig) auch nicht verkraftet. Unsere elterlich genehmigte Hochzeit fand ein Jahr nach dem statt, in dem das Hippietum, das ich während eines längeren USA-Aufenthaltes kennenlernen sollte, sich in Berkeley in politischen Protest umgewandelt hatte, der sich an europäischen Universitäten fortsetzte und als '68 nicht nur in die Geschichte sämtlicher heutiger Schuldzuweisungen eingehen sollte. Es war auch auch der Beginn unvorstellbarer Grabenkriege an den harten Fronten unterschiedlicher Auffassung von Moral. Ein vorsichtshalber eingeholtes Gesuch beim damaligen Wohnungsvermieter zur auch außerehelichen Nutzung eines Paares hatte sich somit erübrigt. Dem Hausherrn, der bereits qua Herkunft ausreichende weltmännische Erfahrung mit Wohnungssuche gesammelt hatte und obendrein ein Freund der Familie war, focht das allerdings ohnehin nicht an, er setzte sich über den damals noch existierenden Kuppeleiparagraph hinweg, nach dem er für diese Tat mit Gefängnis hätte bestraft werden können. Überdies sah er als Jurist das Ende einiger nicht nur moralischer Gesetze voraus.

Er war es auch, der mich lächelnd aus einer unangenehmen Situation befreien sollte, in die ich noch während der Zeit des standesamtlichen Aufgebots geraten war, das jedermann und -frau öffentlich in Schaukästen die Verlobungen auswies. Noch einmal sollte ich, nein, sollten wir, meine dann Verlobte und ich, Besuch eines Ehepaars bekommen. Es hatte die Veröffentlichung gelesen, die unter anderem deshalb aushing, auf daß man beispielsweise gegen eine im Christentum ungesetzliche geplante Mehrfachehe vorgehen konnte (die seinerzeit zumindest in Städten bereits praktizierte, aber eben nichteheliche Promiskuität auch von Christen unter einem Dach verhinderte das schon nicht mehr). Dieses Ehepaar bat freundlich um Einlaß, der auch gewährt wurde. Es eröffnete uns beiden noch nicht gesetzlich Gepaarten ältere Rechte am männlichen Teil. Ich hätte einige Zeit zuvor seiner Tochter die Ehe versprochen. Ein sehr lang anhaltendes Gespräch war das, das ich aus der Erinnerung gar nicht mehr wiedergeben könnte; ein wenig scheint mir noch das ahnende, nachdenkliche Gesicht meiner mir entschwindenden Angebeteten auf. Aber an das Fazit erinnere ich mich noch sehr gut: Entweder hier würde eine Trennung vollzogen und ich heiratete des Ehepaars Töchterlein, das ihm von meinem Eheversprechen berichtet hatte, oder ich würde verklagt nach dem sogenannten Kranzgeldparagraph. Zwar erinnerte ich mich an die Liaison mit der jungen Frau vom Lande, nicht aber daran, mich mit ihr verlobt und ihr somit ein gemeinsames Leben bis daß der Tod euch scheide versprochen zu haben. Doch ich war durchaus verängstigt. Deshalb suchte ich meinen rechtsberatenden Vermieter auf und ersuchte Hilfe. Er schmunzelte und riet mir, zunächst abzuwarten, ob denn überhaupt etwas komme. Es kam. Ein gerichtliches Schreiben, dem zu entnehmen war, daß eine gegen mich gerichtete Klage nach Paragraph 1300 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorläge (für Interessierte: hier das pdf einer rechtsgeschichtlichen Arbeit der Ruhr-Universität Bochum zum Thema). Mein Ratgeber durfte es nicht mehr erleben, daß dieser Paragraph 1998 (sic) gestrichen wurde (gleichwohl die Brautgeld genannte Variante später wieder Einzug nehmen sollte an deutschen Gerichten, wie auch die kosmetische Operationsindustrie einen zuvor wohl nicht erwarteten Aufschwung des Umsatzes zu verzeichnen zu haben scheint). Aber es war ihm seinerzeit immerhin gelungen, den leitenden Richter davon zu überzeugen, die Klage abzuweisen unter dem Gesichtspunkt, selbst wenn tatsächlich ein Eheversprechen in Tateinheit mit einer erfolgten Entjungferung stattgefunden hätte, dem sein Mandant widerspräche, so sei von einer Verurteilung doch abzuraten, da man noch Platz benötige in den Gefängnissen für aufsässige Studenten. So hat er's selbstverständlich nicht geschrieben, schon etwas kanzleideutscher, aber mir gegenüber hat er so seine Argumentation vorgewitzelt.

Für meine Scheidung benötigte ich keinen Rechtsbeistand mehr. Eingereicht hatte sie meine Ehefrau, etwa ein Jahr, nachdem sie mit mir in dann unser Zuhause im guten alten Spree-Athen gezogen war. «Böswilliges Verlassen» hatte vorgelegen als Begründung für die Schuld, die nach dem damals noch gültigen Eherecht noch nachgewiesen werden mußte. Einen «Sühnetermin» gab es noch, etwa zwei Jahre nach der Trennung von Tisch und Bett, zu dem mich meine fröhliche Freundin begleitete. Mit ihm sollte der Versuch einer Wiederherstellung der Ehe, also eine «Versöhnung» durch den Richter vollzogen werden. Zur Klärung des Sachverhalts wurde zu dieser Zeit noch gefragt, wann der letzte eheliche Verkehr stattgefunden habe. Meine Antwort brachte mir seitens des Richters eine Rüge ein, da ich empfahl, meine mich keines Blickes würdigende Gattin zu fragen, denn die habe sicherlich Buch geführt. Ich brauche gar nicht mehr wiederzukommen, meinte der Vorsitzende des Familiengerichts. Die Scheidungsurkunde würde mir postalisch zugestellt.

Wir haben uns danach nie wieder gesehen, meine erste und einzige Ehefrau und ich. Ob sie sich noch einmal hat scheiden lassen müssen, entzieht sich deshalb meiner Kenntnis. Mir haben nicht nur meine (vorehelichen) Kinder abgeraten, es erneut zu versuchen, ich sei für bestimmte Lebensformen nämlich ungeignet.

| Fr, 09.04.2010 | link | (8965) | 14 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Seltsamkeiten |

Pille versus Zauber

Eine langjährige Freundin habe ich; hatte ich, denn sie ist mir entschwunden, der Fluß des Lebens hält sich eben nicht immer an die Begradigung, die man ihm als im nachhinein bestimmendes Bettchen angedeihen läßt. Sie hatte es behutsam und, in des Wortes bester Bedeutung, nachdenklich angegangen. Zunächst einmal studierte sie im sogenannt altschulischen Sinn von Bildung alles mögliche, nichts auslassen wollte sie, das ihr das Erfassen oder Begreifen, vielleicht doch besser Verstehen von Zusammenhängen ermöglichte. Als sie meinte, sich in den Bereichen Kunst, im besonderen deren Geschichte sowie der im allgemeinen, Physik, Philosophie und auch den Gesellschaftswissenschaften einigermaßen auszukennen, wozu auffallend viele Auslandsstudien beitrugen, entschloß sie sich zu einer Doktorarbeit in Kunstgeschichte. Die wurde recht umfangreich, aber nicht der Fleiß alleine dürfte ihr eine herausragende Note beschert haben, sondern sicherlich auch das eingebrachte Wissen. Und tatsächlich zeichnete sich eine verdiente Karriere ab. Zunächst übertrug man ihr die Leitung eines Museums, das sie zu einer anerkannten Institution auch der zeitgenössischen Kunst ausbaute. Immer fand sie trotz hohen Arbeitsanfalls Zeit für vielbeachtete Veröffentlichungen, die auch von Nichtfachleuten gerne gelesen wurden. Das hatte seine Ursache sicherlich nicht zuletzt darin, daß sie nie den Kontakt zu den Menschen verlor, oder anders: sie ging schon ganz gerne auch mit sogenannten Nichtakademikern einen heben, und es fiel ihr nicht allzu schwer, sie unter deren Werkbank oder tief hinein in ihre alltäglichen Schächte zu saufen. Am nächsten Tag stand sie dennoch am Pult und erklärte dem Auditorium beispielsweise Adornos leicht apodiktisches Verhältnis zu den Künsten, wobei sie nie zu erwähnen vergaß, dessen Meinung zwar sehr zu schätzen, aber eben mit einer gewissen intellektuellen Distanz, da Götter- oder gar Götzenverehrung ihr höchst widerstrebe.

Im Lauf der Jahre diente man ihr mehrfach die Lehre an, es kam jedoch zu Direktionen international renommierter Biennalen, deren Bedeutungen eben nicht nur Schauen waren von Aktien an den Wänden, sondern die die Kunst als gesellschaftliches Phänomen ausleuchteten. Zwar war solches vor einiger Zeit durchaus auch noch innerhalb Europas möglich, aber gezündet haben sie doch eher südwestlich des großen Teiches, wo man nicht so sehr der Kunst als Faktor kapitalistischen Könnens erlegen war. Bemerkt hatten das folglich nur diejenigen, die von der Alten Welt in die einstmals erbeuteten Gebiete hinüberruderten, um wahrzunehmen, was ihre Vergangenheit da alles angerichtet hatte. Dementsprechend gering war die Resonanz in, wie der Frankfurter vom Main spricht: dribbdebach, oder der Kölner: över de schäl Sick. Eine intellektuelle Brisanz wie die durch diese Direktion gegebene sprach man derart abgelegenen Veranstaltungen ab. Der Begriff Aufklärung hatte sich bereits zu wandeln begonnen. Später wurde die Freundin dann Chefin einer der nach wie beachtenswertesten Hochschulen Deutschlands, weniger mit Elite, mehr so mit grenzüberschreitenden Inhalten.

Aber das tut nichts (mehr) zur Sache, ist also zweitrangig geworden, nicht nur, weil ich das erstrangig anders bewerte, sondern weil das Leben sich ohne Kanalisation seinen Lauf selbsttätig mäandert. Hauptsache ist, daß die ehemalige Freundin nicht nur meine war, sondern auch eine der Wissenschaften und deren Bedeutungen. Dazu gehörte die Schulmedizin. Der vertraute sie auch, solange sie sich innerhalb Europas aufhielt, als sie sich von Wirrnissen im Gehirn heimgesucht sah. In gewisser Weise tat sie das zunächst ebenso, als ihr zuhause nicht so recht geholfen werden konnte, in dem Land, in dem sie sich gleichwohl ohnehin sehr wohlfühlte. Im Denken europäisch geschult konsultierte sie zunächst eine schulmedizinisch höchste Kapazität, versehen mit Ämtern an Kliniken und Universitäten weit über die Grenzen von São Paulo hinaus. Als alles nichts half, entledigte sich dieser Herr seiner feinen Gewänder und zog Derberes über. Gemeinsam gingen die beiden in den Wald. Zu Beginn dieser dreitägigen Wanderung durch recht dichtes Gestrüpp offenbarte er ihr, nicht nur zu wissen, sondern auch zu glauben. Deshalb sei er, quasi im Nebenberuf, auch Priester. Und als solcher habe er, immer dann, wenn nichts weiterginge in der Schulmedizin, sich auch die höchsten Meriten erworben. Immer häufiger kämen die Kranken alleine seiner kleinen Nebentätigkeit wegen zu ihm. Das sei nun in seinem Land keine Seltenheit, da die modernen Wissenschaften und die Zauberei eine durchaus fröhliche Koexistenz führten. Als eine Art Multikulti würde man so etwas in Europa bezeichnen, habe er gehört. Ob es allerdings mit diesen Menschen vom Kernkontinent des Wissens funktioniere, habe er bislang noch nicht ausprobiert, doch da sie sich allem Erdenklichen gegenüber immer offen gezeigt habe, wolle er es eben ausprobieren; drei Tage Vodou ohne Musik versus Wissen oder so ähnlich. Seitdem war sie wieder klar im Kopf.

Einige Zeit später hatte sie mir ihre Erlebnisse ausführlich geschildert, allerdings erst, nachdem ich ihr von meinem von ziemlichen Klagen begleiteten Problem berichtet hatte, bei dem es um die Unordnung in meinem Kopf ging, ausgelöst von einer höchst seltsam anmutenden Krankheit, die über mich gekommen war, deren Symptome der ihren im nachhinein auffällig ähnelten. Als ich, unter anderem mit ihrer Unterstützung, Jahre später Gelegenheit finden sollte, zweimal je ein Semester in diesem zauberhaften Land Gast sein zu dürfen, suchte also auch ich diese schulmedizinische Kapazität auf. Nach Sitzungen auf der Couch und Untersuchungen mittels wissenschaftsgestützter Gerätschaften schlug er auch mir eine Bresche durch den sehr, sehr dichten Wald. Doch bereits im Verlauf des zweiten Tages machten wir kehrt. An mir würde jeder Zauber abprallen, da mir jeder Glaube fehle, meinte er in seiner tiefgreifenden und weitreichenden Diagnose. Ich solle es doch am besten, wie bereits die Zeit zuvor, weiterhin mit der Pille versuchen. Sie habe als Placebo offenbar so festgemacht in mir, dagegen helfe auch kein Vodou mehr.

Seitdem gelte ich als gesundet, jedenfalls solange ich meine Pillen nähme. Aber die Freundin ist trotzdem entschwunden. Sie ist irgendwann im Urwald des Lebens untergetaucht. Dagegen half auch kein Placebo.

| Mo, 01.03.2010 | link | (3834) | 8 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Seltsamkeiten |

Ich kämpft' für dich, dein ist die Ehre!

Ich habe nicht nur einen Zettelei-, sondern auch noch einen Geräuschekasten. Nein, ich meine jetzt nicht so einen, der an Wilhelm Busch erinnert: «Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden.» Diese mehr oder minder und je nach Höreslust spezifische Art von Lärm steht bei mir auch überall herum; sie versteckt sich in allen erdenklichen Ecken, in denen ich sie häufig genug nicht wiederfinde, weil ich sie in einer anderen vermute. Aber auch Sprache kann Krach erzeugen, nicht nur gesprochene. Einen umzugsgroßen Karton habe ich davon. Manchmal wühle ich in einer meiner liebsten Beschäftigungen, dem Suchen nach Bestimmtem, darin herum, um dann auf Unvermutetes zu stoßen. Es handelt sich also um eine Variante des Bücherregals. Auf der Suche war ich nach einem Tonbändchen, den nicht ganz so Jugendlichen vielleicht eher noch unter dem lustigen Begriff Musikkassette bekannt, auf dem ein Gespräch mit Peter Lilienthal aufgezeichnet war. Und Auslöser war dieser seit einiger Zeit anhaltende Dauerrummel um Kreuzfahrtschiffe, derentwegen ständig irgendwo das nordfriesisch platte Binnenland umgegraben wird, auf daß sie dann irgendwann im Hamburger Hafen angeschwommen sein können, wo sie geradezu irrsinnige Tumulte einer Gesellschaft auslösen, die wegen mangelnder Arbeit zuviel Freizeit hat.

Um AIDA ging es damals, nein, nicht um das Musiktheater, jedenfalls nicht so direkt, auch nicht um die nach dem Komponisten der Oper benannte Gewerkschaft, sondern um eine Organisation, die von Patrice Chéreau, Ariane Mnouchkine und anderen nach dem Prozeß gegen den damaligen CSSR-Regimegegner Václav Havel beziehungsweise einer Aufführung im Oktober 1979 des Théâtre du soleil gegründet worden war, die das von Chéreau aufgezeichnete Prozeßprotokoll zum Inhalt hatte. Im Anschluß daran konstituierte sich die bundesdeutsche Sektion. Hans Werner Henze, Wilhelm Killmayer, Luigi Nono und Dieter Schnebel komponierten auf Bitten von AIDA Musikstücke, die dann 1982 (unter der Schirmherrschaft von Heinrich Böll) an der Kölner Musikhochschule uraufgeführt wurden. Durch AIDA wurde zumindest den Angehörigen der seinerzeit verschwundenen und nie wieder aufgetauchten etwa hundert argentinischen Künstlern Hilfe zuteil, auch gelang es, die in Kolumbien wegen «Terrorismus» inhaftierte uruguayische Pianistin Albe Gonzales Souza frei zu bekommen, ebenso den südafrikanischen Maler und Schriftsteller Breyten Breytenbach. Und auch zur späteren Freilassung von Havel dürfte die Intervention von AIDA beigetragen haben. (Die deutsche AIDA-Sektion existiert offensichtlich nicht mehr, vermutlich, weil es in den deutschen Ländereien keine gefangene und gefolterte Künstler mehr gibt und man für diesen ganzen Solidaritätskram ohnehin einfach keine Zeit mehr hat. Anders scheint es sich in den Niederlanden zu verhalten, wo sich die dortige AIDA — Organisatie voor vervolgde kunstenaars weiterhin bemüht.)

Nun, irgendwann werde ich die Kassette schon noch finden. Bislang habe ich noch alles wiedergefunden, das umzugsbedingt in den Untiefen unterschiedlicher geographischer Lagerungen verschwunden ist. (Ab und an bekomme ich obendrein Besuch von der werten Frau Braggelmann, die alles findet, auch Nichtgesuchtes.) Und erstaunlicherweise geben diese alten Bänder, denen man ja immer wieder die Selbstzerstörung vorausgesagt hat — sie zumindest zwischendurch immer wieder mal abspielen, das wurde (von welchen Schützern?) dringend empfohlen —, auch nach jahrzehntelanger Nichtnutzung ohne jede Beeinträchtigung alle wesentlichen Töne wieder. Deutlich wurde das an der unvermittelt aufgetauchten und dann abgehörten Aufnahme einer Gesprächsrunde, die mich mal davor bewahrt hat, in einem Gefangenenchor singen und anschließend von Journalisten helfen Journalisten* befreit werden zu müssen, weil ich mit Hilfe des Tonbands beweisen konnte, daß der Herr, der mir ziemlich unwahre, zumindest aber aus dem Zusammenhang gerissene Äußerungen unterstellte, eben genau in dieser Reihenfolge das gesagt hatte, von dem er behauptete, es so nicht gesagt zu haben.

Um Stadterneuerung ging es seinerzeit. Hardt-Waltherr Hämer von der «Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung Berlin mbH» (S.T.E.R.N.) sprach beispielsweise von der Stadtteilarbeit in Berlin-Kreuzberg, in der er einen Demokratisierungsprozeß sehe, der zur Entscheidungsfindung beitrage. Oder Eberhard Mühlich vom Darmstädter «Institut Wohnen und Umwelt» plädierte angesichts der Tatsache, daß zunehmend Sozialwohnungen auf den freien Markt gelängen, für «Gewaltenteilung in der Wohnraumversorgung». Es müsse dafür gesorgt werden, über Finanzierungszentralen billige Wohnhäuser aufzukaufen, deren Bewirtschaftung (Mieten, Instandhaltung et cetera) jedoch den Bewohnern zu überlassen, also eine «weitreichende Mietermitbestimmung» zu schaffen, wobei Mühlich sich auf «Vorerfahrungen aus England und Holland» stützte. Solle die Stadt dahingehend emeuert werden, daß sie dem Menschen zurückgegeben wird, müssen, wie der Frankfurter Kultur- und Architekturkritiker Dieter Bartetzko (damals frei für die FR, später dann fest in der FAZ) argumentierte, «die monofunktionellen Inseln (die reinen Büro- und Geschäftsviertel) eliminiert», müsse also die Trennung von Arbeit und Wohnen abgeschafft werden.

Mit am interessantesten fand ich die Worte von Siegfried Hummel, zu dieser Zeit noch Osnabrücker Kulturdezernent und später leicht ungelenker Leiter desselben Referats in München. Es dürfe nicht vergessen werden, daß die Friedens-, aber auch die ökologische Bewegung ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts habe. Die «proletarische Ökologiebewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts, nämlich die Naturfreundebewegung», habe «sicher über achtzig Prozent dessen schon artikuliert, was die Ökologiebewegung sagt». Daß dies nicht richtig erkannt werde und daß «ein paar Veteranen nicht merken, daß sie ihre eigene Geschichte massakriert haben», sei einer der Gründe, warum dauernd irgendeine Partei «Wahlkämpfe in Städten verliert».

Ach, wie sagte noch der große Fußballphilosoph, nein, nicht der aus Bayern, sondern der serbisch-hessische: Lebbe gehd weida. Und deshalb sollte vielleicht angefügt werden: Man soll nichts wegschmeißen! Und nichts löschen.

*Journalisten helfen Journalisten war, wie es dort heißt, noch nicht begründet, obwohl ich meine, bereits in den Achtzigern mit dabei gewesen zu sein und nach 1986 gar keiner mehr war. Aber vielleicht bilde ich mir da ja nur wieder was ein. Möglicherweise waren das ja eher leicht verwackelte Aida-Sitzungen des Triumphes, bei denen ich mitgesungen habe.

| Do, 18.02.2010 | link | (3470) | 21 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Seltsamkeiten |

Justitia als Randerscheinung

Ich beabsichtige auch in Zukunft nicht, mich zum aktuellen politischen Geschehen zu äußern. Aber die Debatte der letzten Tage beschäftigt mich zu sehr, vor allem, weil sich mir ein geradezu ungläubiges Kopfschütteln eingeprägt hat, ein Gesicht, in das ich fast ein wenig Verzweiflung hineininterpretieren möchte ob der Vorhaltungen gegen den, zu dem es gehört: Gerhart Baum. Er ist Gegner des Kaufs der widerrechtlich angeeigneten Daten aus schweizerischen Banken durch die deutsche Bundesregierung. Mich empört das nicht, weil ich Angst um ein in der Schweiz steuerrechtlich illegal angelegtes Vermögen hätte. Es verbittert mich, daß diesem Mann (sowie anderen) vorgeworfen wird, was den meisten offensichtlich abhanden gekommen ist: Rechtsempfinden. Vom Argument des Vergehens gegen den Datenschutz mal abgesehen, um den er sich nun wahrlich verdient gemacht hat, auch ich bin der Meinung, daß derjenige sich schuldig macht, der geklautes Material kauft. Der ehemalige Bundesinnenminister und als Rechtsanwalt tätige Baum weist vor allem darauf hin, daß dies Folgeentwicklungen zeitigen könnte, die irreparabel sind. Wie soll in Zukunft noch wirkungsvoll für den Schutz von Daten gestritten werden, wenn jedes pickelige Ganovenpfeifchen in seiner kleinen, ihm anvertrauten Dienststelle einfach ein bißchen was oder noch etwas mehr auf eine CD kopieren und für sattes Geld verhökern darf — und das auch noch an höchste Stellen? Es muß andere Möglichkeiten geben, an Steuerhinterzieher heranzukommen. Wer sich aus dem Staub machen will mit seinem Geld, dem wird es ohnehin gelingen. Und es wird sie geben, denn auch die schweizerischen Banken werden nicht umhin kommen, den Rest des insularen Status' ihres Ländchens dranzugeben, will es nicht vollends erdrückt werden. So, wie es hier gehandhabt wird, entstehen nur trotzige, geradezu kindische und lächerliche, köppelartige Reaktionen, für die auch noch aus einer Ecke heraus applaudiert wird, aus der heraus der olle Willem Tell für einen unangreifbaren Götzen gehalten wird, und mag er noch so Legende sein.

Ist eigentlich alle Besonnenheit dahin? Oder gilt Rechtsempfinden mittlerweile als leicht romantizistische Randerscheinung? Dann darf man sich nicht weiter wundern.

Nachtrag: Soeben lese ich via Kritik und Kunst im Lawblog — das war an mir vorbeigegangen — «Das Bundesverfassungsgericht hat in einer heute veröffentlichten Entscheidung ausdrücklich festgestellt, dass Beweise verwertet werden dürfen, auch wenn sie auf rechtswidrige Weise gewonnen wurden.» An meinem Rechtsverständnis ändert das nichts. Wenn ich an die Berichte des Parlamentarischen Rats zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland denke, in die ich mich in den Siebzigern einmal vertieft hatte, wird mir ohnehin ganz anders, was aus alldem geworden ist ...

| Fr, 05.02.2010 | link | (5879) | 19 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Seltsamkeiten |

Im Traum schreiben,

das ist nichts neues für mich. Da habe ich jahrzehntelange Erfahrung. Brillante Aufsätze habe ich früher im Schlaf verfaßt. Anderen erging es nicht anders. Ein Freund und Kollege selig berichtete mir von seinen geradezu traumatischen Bemühungen, die jeweiligen grandiosen Über- beziehungsweise Niederlegungen festzuhalten. Dazu gehörte, daß er sich Zettel und Stift aufs Nachtkästchen legte, um sofort nach dem Erwachen das perfekt Ausgearbeitete zu fixieren. Allerdings hatte er mir nie verraten, wie erfolgreich er dabei war. Selbst mußte ich die bittere Erfahrung machen, nämlich die, daß es keine Möglichkeit dazu gibt. Alles ist entschwunden, hat man auch nur ein Auge geöffnet. Sämtliche traumhaften Texte blieben ein Traum. Nichts blieb als die Erinnerung an etwas Großartiges. Irgendwann habe ich es aufgegeben, habe sie sein lassen, die quasi schlafwandlerische Dichtung.

Sehr lange Zeit hatte ich Ruhe. Doch nun geht das wieder los, mit einem Mal, nach vielen Jahren. Zwei durchträumte Nächte habe ich damit verbracht, herausragende Texte zu verfassen, perfekt ausformuliert, druckreif hat man das früher genannt. Allerdings sitze ich nicht mehr wie einst an meiner guten alten rasenden IBM mit ihren Kugelköpfen, sondern neuerdings liegend am Computer, und es geht auch nichts mehr in Druck — alle möglichen Blogs schreibe ich voll. Ob es daran liegt, daß ich zwei Tage nicht im Internet war? Mir schwant Schreckliches: Entzugserscheinungen.

| Mo, 25.01.2010 | link | (2886) | 13 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Seltsamkeiten |

Berufung

Ich mochte Parties noch nie, ich saß schon immer lieber gemütlich in schwätzender Runde. Nun ja, das hier war keine gewöhnliche Party, sondern, wie man mir nachdrücklich versicherte, eine Premierenfeier. Aber es ging in der Theaterkantine trotzdem zu wie in der großen Küche einer studentischen Wohngemeinschaft. Gut, man trank anderes als in London, wo ich die letzte Zeit verbummelt hatte. Aber das Gekreische unterschied sich nicht unbedingt. Der Spirit in der Flasche macht eben keine Unterschiede zwischen bier- und schnapstütteligen, mehr oder minder fortgeschrittenen Lehrlingen aus den tiefen Bergwerken des Geistes und der Champagner- oder Weinseligkeit gestandener Koryphäen sekundärer Künste. Daß sie nahezu alle herumhüpften wie nach der sechsten Limonade auf einem Kindergeburtstag, hatte sicherlich damit zun tun, daß sie es gelernt hatten. Man bewegt sich eben anders, wenn man sich jahrelang an der Stange die Füße samt anhängender Gliedmaßen verbogen hat, auch die späteren alltäglichen Bewegungsabläufe verändern sich dabei. Sowohl die Damen als auch die Herren schweben eher als daß sie gehen, und immer mit leicht ausgestellten Füßen. So klischeehaft das klingen mag, aber ich hatte es so immer wieder beobachtet. Man mußte sich in der Gewandung nicht unterscheiden beispielsweise vom Vernissagepublikum, das einige Zeit später sogar Uniformen tragen würde wie die europaweit von den fünf Schneidern produzierten, die sich der enormen Nachfrage wegen genötigt sahen, ihre sich daraus zwangsläufig ergebende Massenproduktion in exclusive kleine Geschäfte in bester Lage auszulagern. Aber damals war eines wie heute: Der Mensch des Musiktheaters wird alleine an seiner Haltung erkannt. Nicht nur der vom Ballett. Auch der Sopran und sein Tenor haben Gefallen an diesen Wirkungen gefunden, die sie auf Außenstehende machen. Lediglich Baß und Bühnenarbeiter stehen und gehen häufig nicht ganz so leichtfüßig. Es ist eben alles eine Frage der (Aus-)Bildung.

Die Grazien, denen ich am Vortag in einem Café in die Arme gelaufen war und die mich mit verführerisch blitzenden Augen in dieses musikalische Posttheater eingeführt hatten, tanzten, gestikulierten und brüllten mit. Hin und wieder schauten sie zu mir herüber, einmal wurde ein Winken angedeutet, ein andermal kam es zu einer leichten Hebung des Glases. Das war allerdings leer, das wievielte Mal wußte ich nicht. Auch mir war anfänglich Champagner gereicht worden, vermutlich der auf den Erfolg, dann gab's passablen Wein. Eine Flasche hatte ich für mich auf den nahen Tisch gestellt, an den ich mich dann auch setzte. Dort sah und hörte ich auch nicht weniger als mit erhobenem Haupt. Ich gehörte eben, entgegen den Verlautbarungen der Damen, doch nicht dazu. Das war hier nicht anders als anderswo. Aber vielleicht änderte sich das nach ein paar ausgiebigen Schlucken mehr. Ich schluckte. Nein, ich goß. Zumindest den Inhalt des einen Ballons und auch den eines zweiten. Möglicherweise würde das eine der Elevinnen aus ihrem Plauderpülkchen herauslösen und in meine Richtung hin bewegen. Die waren selbstverständlich ebenfalls eingeladen, auch wenn sie ebenso irgendwie nicht dazugehörten, zu den Erwachsenen oder auch Arrivierten. Doch von deren Seite aus schien für mich noch weniger Hoffnung auf die Befriedigung meiner Bedürfnisse aufzukeimen. Aber so ganz sprach- oder auch fleischlos wollte ich mich dann doch nicht von der Festtafel erheben.

Mit einem leichten Ächzen nahm jemand neben mir Platz, nickte zunächst vor sich hin und schaute mich dann direkt an. Dieses etwas robuste Gesicht entsprach nun nicht unbedingt meinen Vorstellungen von einer nahen Zukunft auf dem Bettrand feinfühliger Deklamation rostandscher Poesie, bei der ich mich schmachten hörte Dir dank ich's, Dir allein, daß durch mein Leben gestreift ist eines Frauenkleides Saum. Aber der Wein hatte mich längst eingekerkert, so daß meine zunehmende Einsamkeit auch einen solchen Zellengenossen nicht ganz freudlos begrüßte. Ich nickte dem vierschrötigen Mann mit der umfangreichen Nase zu, die ihre Färbung nicht alleine am heutigen Abend angenommen haben dürfte. Ob man auch ihn alleingelassen, ja aussortiert habe aus dieser Gesellschaft der feinen Damen und Herren da hinten, lautete seine Antwort auf meine Kopfbewegung. Und daß er mich noch nie gesehen habe, demzufolge ich Außenstehender, also Gast hier sei oder neu. Wobei letzteres ausscheide, denn neuen Kollegen gegenüber sei man sogar innnerhalb der hiesigen wilden Musiktruppe hier eigentlich recht nahbar. Aber wer nicht dazu gehöre, wie er von einer anderen Baustelle, der werde zwar aus Gründen der Höflichkeit immer wieder aufs neue eingeladen, doch jeweils alsbald auf die Insel des glückseligmachenden Alkohols verbannt. Weit ausholend lieferte er seine Philosophie des Einzelnen in einer solidarischen Gemeinschaft wie dem Theater ab, die ihm allerdings vorkomme wie die Gewerkschaft, in der die unterschiedlichen Gruppierungen jeweils einzeln die vornapoleonische Auszeichung anstrebe, die historischen Zinnen als erste erklommen zu haben. So, wie er sprach, war er vermutlich doch kein Bühnenarbeiter, wie ich ihn anfänglich eingeschätzt hatte, wobei die leicht angeschmuddelte Latzhose diesen Eindruck noch verstärkte. Eine doch etwas gehobenere Syntax samt einem recht umfangreichen, von Witz unterlegtem Wortschatz sowie die von Schmunzeln begleitete Lakonik verwischte diese Vermutung zudem. Als ich dann zu Wort kam, fiel mir nicht besseres ein, als meinen Nachbarn zu fragen, was er denn hier mache, zumal er, nach eigenen Worten, nicht dazugehöre. Anstatt eine Antwort auf meine überflüssige und durchaus auch ein klein wenig peinliche Frage zu bekommen, rief mein Gesprächspartner fast begeistert aus: Ein Schwede unter uns? Nur unter größtem Bemühen gelang es mir, zu erklären, es handele sich um einen Irrtum, ein Phänomen, das mir zwar bekannt sei, ich aber trotz alledem nicht wisse, woher ich diesen Akzent hätte. Das sei auch egal, meinte er knapp und setzte interessiert mit der Frage nach, was ich denn nun hier treibe beziehungsweise was ich beruflich mache.

Schon immer sprach ich ungern über mich, und schon gar nicht über das, was gemeinhin Beruf genannt wird. Mir fiel dazu nichts ein, da ich es selbst nicht wußte. Das sagte ich ihm auch auch. Irgendetwas werde ich doch wohl gelernt haben, tanzen ja wohl kaum, denn sonst säße ich nicht hier, am Ende sei ich gar Kritiker, wenn auch vermutlich in der Anfangsphase. Um der Gefahr zu entgehen, völlig falsch eingeordnet zu werden, erzählte ich dann doch in knappen Zügen von meinem Studium, das mich in alle möglichen Bereiche zweier zu vergleichender Kulturen geführt, mir jedoch nie ein Ziel genannt hätte. In alle erdenklichen Bereichen hätte ich hineingeschnuppert, Literatur, Musik, das Theater, die Künste, und ach! Philosophie. Nun käme ich mir vor wie des allergrößten deutschen Dichters bekanntester Held mit dessen ratloser Klug- und Torheit. Sogar nach einem passablen Abschluß habe man mir nicht sagen können, was ich damit anfangen solle. Es sei eben so gewesen, man habe gelernt um des Lernens willen, quasi den Weg zum Ziel erklärt, und das würde jetzt vermutlich zwangsläufig so weitergehen. Die Gastronomie wäre nicht schlecht, von einem kleinen Restaurant hätte ich schon immer ein wenig geträumt. Aber ausgerechnet dazu fehle mir vermutlich das erforderliche Wissen.

Das höre sich gut an an, meinte der Nachbar. Genau so jemanden könne er gebrauchen. Nun gut, dachte ich mir, zwar wollte ich weiter hinunter in den Süden, schließlich hatte ich nur Halt gemacht, um mir die Altstadt anzuschauen, wobei ich den beiden Entzückenden in die Arme gelaufen war, die mich sofort adoptiert hatten, aber warum nicht hier, ganz hier in der Nähe ist schließlich Bocuse zuhause, das könnte doch etwas werden. Vielleicht ließen sich auf diese Weise doch noch die Sterne ergreifen. Kurz darauf entschuldigte sich der Vierschrötige, reichte mir die Hand, nannte seinen Namen, der seiner normannischen Statur gleichkam, und meinte mit einem leicht wiehernden Lachen, genau, er als Maître benötige dringend einen Gehilfen, der ihm nicht nur die Grobheiten beseitigen helfe, sondern auch die Feinheiten zu verfeinern in der Lage wäre. Das brauche sicher seine Zeit, aber das werde schon werden. Wir vereinbarten für den nächsten Nachmittag einen Termin, zu dem ich meinen Vertrag abholen könne, wenn ich denn einen wolle, es ginge zwar auch ohne, aber ein klein wenig Sicherheit möge schon sein. Dann schrieb er mir die Adresse seines Büros auf, erhob und verabschiedete sich und ging.

Als ich am nächsten Tag am Haus der notierten Anschrift stand, kam mir das bekannt vor. Mir war, als sei ich am Tag zuvor bereits durch dieses Tor gegangen. Und als ich wieder hinausging, hielt ich drei Stückverträge des hiesigen Sprechtheaters in der zittrigen Hand, unterzeichnet vom Intendanten und gegengezeichnet von mir. Nun hatte ich einen Beruf. Produktionsdramaturg war ich geworden. Nächsten Monat würde es losgehen mit Armer Mörder.

| Mi, 06.01.2010 | link | (5103) | 13 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Seltsamkeiten |

Schwere Umwölkung

Seit einigen Tagen stelle ich fest, daß alle irgendwie älter geworden sind. Schrecklich viele Lebenserfahrungsspuren durchziehen mittlerweile die Gesichter derjenigen, mit denen man doch erst gestern noch ein wenig wild um die Häuser gezogen ist. Nie käme ich auf die Idee, eine der von der Büddenwarderin so oft und gerne in meine Richtung hin geäußerten Anmerkungen — «den fahr'n sie auch längst mit der Sackkarre auf die Bühne» — auf mich zu beziehen. Doch nun ruft es mit einem Mal selbstkritisch in mir: Meine Güte! Ich werde doch nicht auch älter geworden sein?! Am Ende gar so alt, wie die alle aussehen?!

In ein tiefes Loch bin ich gefallen. Dabei verschmutze ich nicht nordisch mit Skistöcken bewaffnet die kulturelle Umwelt, setze keinen Helm auf, um in einer Zweiradhorde gesund zum Sonntagsfrühschoppen zu radeln. Höre noch immer nicht Johannes Heesters (so)wie Charles Trenet und lese auch nicht bevorzugt die bunte gelbe Presse ... Was ist geschehen? Nur noch müde bin ich. Zu nichts habe ich irgendeine Lust, nicht einmal zum schlafen, weil Schlaf so anstrengend ist, wenn man ihn immerzu sucht.

So geht es mir seit Tagen. Seit meine ganz persönliche Frau Doktor Blaulicht mir Pillen und Wässerchen verordnet hat, die mich revitalisieren, mir zu einem neuen Kreativitätsschub verhelfen sollen. So langsam beginnt der Verdacht sich zu erhärten, es könnte an diesen Drogen der pharmazeutischen Industrie liegen, die, anstatt mich zu befeuern, schwerst bewölken.

Ich glaub, ich leg mich erstmal für eine ganze Weile hin. Wenn der Himmel sich schon an die Abdeckerei zu machen beginnt. Dann liege ich schonmal.

| Sa, 10.10.2009 | link | (2545) | 21 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Seltsamkeiten |

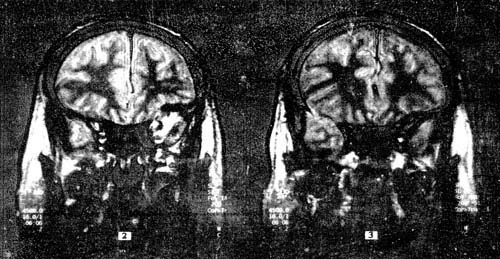

Verlängerte Intelligenz

Der Neurologe hat nach mehrfacher Inbetriebnahme sämtlicher Apparaturen und dem gleichermaßen häufigen Anlegen aller erdenklichen Saugnäpfe und Schläuche festgestellt, einer meiner Hirnlappen sei, wie bei Albert Einstein, extrem verlängert, und setzte seine Diagnose dahingehend fort, möglicherweise sei ich deshalb so außergewöhnlich intelligent.

Er hat zugestandenermaßen eine nicht ganz billige und überdies nicht eben aufwandlos geführte Praxis, in der einige junge, zweifelsohne wohlgestaltete Damen um mein Wohlergehen besorgt sind und zur Kreislaufberuhigung mir immer gerne ein Gläschen mit Duménil ins angstverschwitzte Händchen zu drücken bereit sind.

Nachdem ich mir die Aufnahmen näher angeschaut habe, bevor ich die duplizierten sechs 50 mal 35 Zentimeter messenden Blätter zur Rahmung beziehungsweise Fixierung in Leuchtkästen entsprechenden Formats weggebe, die jeweils ihren Platz am Hamburger Jungfernstieg und, selbstverständlich, vor dem Phantéon auf dem Hügel der Heiligen Geneviève haben werden, mußte ich feststellen, daß er insbesondere auf die Region verwiesen hat, in der die Schizophrenie ihr Zuhause hat; aber möglicherweise habe ich die falsche Stelle begutachtet, und es handelt sich lediglich um den Bereich, der meine Sätze so dramatisch in die Länge zieht und mir deshalb immerfort die Zunge zeigt.

| Mi, 16.09.2009 | link | (2103) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Seltsamkeiten |

Bootsverleih

Ein älterer Tourist aus den USA auf Heimatbesuch am See Genezareth in der Sprache, die sein Gegenüber dem Aussehen nach vermutlich verstehen würde (hier zum besseren Verständnis übertragen):

Was kostet denn a Boot in der Stund?

Da Se bestimmt keine fünfzig Schekel haben, geb ich's Ihnen für nur fünfzig Dollar.

Was? Fünfzig Dollar!? Sein Se meschugge?

Na, mein Herr, das ist immerhin der See, über den dieser Jesus zu Fuß gegangen sein soll! Steht so jedenfalls in dem Buch.*

Isses a Wunder?! Bei den Beförderungstarifen.

* Gegenteilige Behauptungen

| Mi, 26.08.2009 | link | (2112) | 8 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Seltsamkeiten |

Zeit ist Geld!

«Ein wenig erinnert mich das an das Aufkommen der Digitaluhren damals», schrieb mir dieser Tage ein lieber und freundlicher Hilfegeist aus dem Blogger-Dorf, den ich angerufen hatte, um an einem Elektroort der ständigen Zeitdokumentation den Garaus machen zu können, «als man plötzlich nicht mehr ‹halb zwei› sagte, sondern ‹13:32›, als ob das einen Unterschied machte.»

Nicht nur, daß mich das an Douglas Adams erinnert, an seine zauberhafte Geschichte vom Anhalter im All, in der er unter anderem eines der rätselhaften Attribute der irdischen Bewohner benennt: das um ein Haar leidenschaftliche Tragen von digitalen Armbanduhren. Gäbe ich mich dem Assoziationstaumel hin, landete ich dann zwangsläufig in der himmlischen Philosophenkneipe bei Michael Ende. Am dortigen Tresen würde ich ihm mal eben so im Vorübersitzen sagen müssen, daß seine Zeitdiebe zwar sicherlich passabel tituliert sein mögen, aber die Kinder vielleicht doch ein bißchen arg auf das christliche Beuteschema von hier dem Guten in Form von fröhlich Buntem und dort dem Bösen in deprimierendem Grau einfriert. Nun ja, so richtig totzukriegen war dieser Dualismus eigentlch nie, und diese Form der Kindheitsunterweisung nahm zu dieser Zeit ohnehin seinen gegenaufklärerischen didaktischen Lauf.

Dennoch war der Fortschritt nicht aufzuhalten. Was insofern naheliegend ist, als er das Leben schließlich doch einfacher machen sollte. Allerdings konnte Michael Ende, als er Momo verfaßte, nicht einmal ahnen, in welcher Weise die Zeit das einfache Leben überrollen sollte. Heutzutage reicht ja beispielsweise einer Hausfrau und Mutter so eine schlichte digitale Armbanduhr längst nicht mehr aus. Am Abend programmiert sie nicht nur den Eierkocher, die Brötchenback- sowie die Kaffeemaschine, da der Gatte morgens immerfort ruft Zeit ist Geld, dabei ständig auf die von Quarzen getriebenen Zeiger starrend; der Kunde wartet nicht auf seine Zertifikate, zumal die sich momentan sowieso irgendwie schleppend bewegen. Auch der Terminplaner im hochsicherheitsstählernen Automobil will gefüttert werden. Die Schulzeiten hat die jungdynamische Mutter noch im Kopf, auch ihre morgendlich Fit- und Wellnessübungen kann sie sich gerade noch merken, weil die Freundin immer pünktlich um neun zum Frühstück vor der Tür steht. Aber dann geht's los: 13:00 Jean-Luc von der zwanzig Kilometer entfernten Schule abholen (die fünfhundert Meter entfernte hiesige geht ja überhaupt nicht, bei den lahmarschigen Lehrern, bei Anna-Louise ist das was anderes, ist ja ein Mädchen, das setzt sich schon durch, aber abgeholt werden muß sie auch, bei der Kriminalität im Dorf); Jean-Luc 15:00 Tennis, Anna-Louise 15:05 Ballett, 15:25 Einkauf (Champagner für 20:00 nix vergeß!) Jean-Luc 17:00 Nachhilfe Mathe, Anna-Louise 17:20 Schach-Meistertraining, 19:00 Abendmahl, 20:00 Gäste, 22:59 Planer, 23:03 Kaffeemaschine, 23:05 Backofen programmieren. Die nicht ganz so begüterte Freundin, man kennt sich seit dem Sandkasten, hat sich so ein abgelegtes Gerät günstig aus dem Internet herausgeschossen und in ihren von der Abwrackprämie Ausgeschlossenen, da's für den Restkredit nicht gereicht hätte, an dessen Zigarettenanzünder gehängt. Damit wird für Lisa, Leonie und Lukas geplant: Cheerleader (Kinderjugendkultur), Eiskunstlauf auf Pferd sowie Vorschule zum Fernsehen. Leicht unangenehm ist es, daß es täglich um 17:45 laut und vernehmlich Lotto! piept, aber das läßt sich nicht abstellen beziehungsweise, was wichtiger wäre, auf Mittwoch und Sonnabend programmieren; die Software ist halt doch etwas ältlich, war aber günstig.

Zu Zeiten, als man noch mit Momo gegen die Zeit-Diebe kämpfte und die noch ungestraft dicke Zigarren pafften (die Cohiba wurde damals nur Staatsoberhäuptern und Hochdiplomaten auf den Bauch gebunden und war Fußballspielern noch nicht bekannt, die hatten noch anderes zu tun), zu dieser Zeit war ich für den Rundfunk unterwegs. Wem auch immer ich über den Äther etwas zurufen wollte, nichts war mit Gemächlichkeit — schon damals zeichnete sich die Rennerei ab. Um elf Uhr irgendwo die Pressevorbesichtigung einer Ausstellung mit dreihundert Gemälden und Skulpturen aus dreißig Ländern sowie drei Jahrhunderten, die vorzubereiten die Kuratoren drei Jahre gebraucht hatten — egal, um 14.00 Uhr war Sendung. Da mußte der erste Beitrag fertig sein, auf daß die Hausfrau beim Bügeln in 1'50 hochinformativ unterhalten werde zwischen Udo Jürgens und Peter Maffay; na gut, füllte man eben rasch auf mit ein paar O-Tönen, das entsprach ohnehin eher der gewünschten «Lebendigkeit». Für den Kulturbericht um achtzehn Uhr konnte ich dann ein klein wenig nachdenken über das, was ich da alles gesehen hatte, was am besten auf dem Weg zwischen Studio und Schreibstube zu bewältigen war, denn damals ging noch nichts per Telephon, der Hörer hatte ein Recht auf Qualität. Sicher, das war dann bereits der Einschalthörer, der in 4'00 Dezidierteres erwarten konnte. Das Kulturjournal um einundzwanzig Uhr mit seinen 7'30 bot dann einigermaßen Freiräume für den Austausch von eigenem und fremdem Wissen (und klammheimlichen Korrekturen). Geradezu angenehm wurde das Verfassen des Textes für die Zeitung, gesetzt den Fall, es war eine wöchentlich erscheinende und der Redaktionsschluß nicht am nächsten Tag. An einem solchen frühen mußte ich auch ran, wenn ich abends im Theater gesessen hatte. Denn der geneigte Radiohörer wollte schließlich morgens um sechs darüber informiert werden, was die alles so getrieben haben, während sie darauf warteten, daß Godot endlich käme. Damals trieb noch keine private Radiokonkurrenz die öffentlich-rechtliche an. Man wollte einfach aktuell sein. Eine sehr viel angenehmere Arbeit und sicherlich auch für den Hörer informativere, weil durchdachtere Tätigkeit war die, als ich, bevor ich das immer hetzigere Medium in Richtung ruhigerer Zonen verließ, Kulturkorrespondent fürs Ausland wurde. Da mußte ich mich dann nicht mehr weigern, um vierzehn Uhr auf Sendung zu gehen mit acht Minuten über eine (frühere als diese) documenta, die gerade erst eingeläutet worden war. Da hieß es dann: Keine Hektik, die Veranstaltung geht ja noch drei Monate. Denken Sie in Ruhe erstmal nach.

Das habe ich, als ich raus war aus diesem sich damals bereits abzeichnenden Aktualitätenwahn, als Lebensform schätzen gelernt. Sicher, auch danach konnte ich sogenannten Todeslinien nicht ausweichen. Aber es macht doch einen entscheidenden Unterschied, ob man für heute etwas errennt, das morgen nicht einmal mehr in der Kurzzeiterinnerung Platz hat, oder ob man etwas produziert, das möglicherweise in hundert Jahren noch gelesen wird. Deshalb will mir die Bemerkung auch nicht einleuchten, die vor ein paar Wochen ein geschätzter Leser auch meiner elektrischen Kladderei fallen ließ: «Rückwärts» lese er nicht. Das hieße dann, alles früher — und sei es gerademal vier Wochen her — einmal Aufgeschriebene habe seine Gültigkeit verloren. Weshalb sollten dann noch diese uralten Gedanken dieser ganzen Dichter und Denker gelesen werden?

Aber wer weiß, vielleicht liege ich ja ohnehin völlig falsch und bald liest überhaupt niemand mehr — der Mensch bekommt einen Chip eingeplanzt, über den die aktuellen Politiker-Affären (immer die der anderen) und nett aufbereiteten Regierungsverlautbarungen direkt ins Gemüt gezwitschert werden — alle fünfzehn Minuten die Nachrichten in hundert Sekunden, nach der Werbung. Dann braucht man auch keine digitalen Uhren und Planer mehr.

Und schon gar keine Weblogs mehr vollschreiben.

| Sa, 22.08.2009 | link | (6144) | 7 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Seltsamkeiten |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6496 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig