Unpassende Rahmenhandlung

Den mich hier und nicht im Logbuch der Tagebücher der Kurz- und Knappwissenden Verfolgenden dürfte bekannt sein, daß die Kunst(mund)räuberin hin und wieder in meinem in der Revolutionskate gelagerten Nordbüro auftaucht, um mich von den Sorgen zu befreien, die sich im Lauf der Jahre angesammelt und einen stillen Ort dort gefunden haben, in dem normalerweise Damen vor einer Fülle stehen, die sie verzweifelt ausrufen lassen: Ich habe nichts anzuziehen. In Hotels der gehobeneren (Preis-)Klasse zahlt man in der Regel für eine solche räumliche Opulenz das Doppelte der Tagesmiete von etwa zweihundert Euro aufwärts, in meiner Miete ist das enthalten, da mein Büro ursprünglich für eine Tochter entworfen und auch gebaut wurde, die mal für einen richtigen Beruf vorgesehen war und diesen in Hamburg auch drei Monate ausübte, bevor sie sich für eine weniger anstrengende, zudem reinere Karriere als Mutter entschied und in einen Flachdachbungalow am Rand des Familiengrundstücks zog, das damit die Latifundie ex francia erweiterte. Auch der zehn Quadratmeter große, ursprünglich als Vorratskammer vorgesehene Raum neben der zweckentfremdendeten Jungfrauenwohnung wurde von der damals selbigen nicht genutzt, da Frau Maman kocht wie die ardennische Großmutter, mit der ich, so wir uns in Klein-Versaille begegnen, immer nur über eins rede, weil es unter Landsleuten eben nur eines gibt, über das man stundenlang und nicht nur während eines vielgängigen Mahls reden kann: Essen und Trinken.

Kunst kommt dabei nie zur Sprache, auch über die sogenannte des Kochens wird nicht gesprochen. Denn das ist keine, wie mir Madame Lucette bestätigt, das sei Handwerk, so wie das, mit dem sie einige regionale Maurer versucht hat zu beschäftigen, die in die Fassade eines holsteinischen Schweinestalls filigrane, maurisch anmutende Intarsien aus gebranntem Ton integrieren sollten. Auch die Tatsache, daß zur letzten Documenta ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ferran_Adri%C3%A0">nordspanischer Koch eingeladen worden war, der sich immerzu in der Alchimie versucht, aus Luft künstlerischen Marktwert zu molekularisieren, ändert daran nichts. Aber es mag am Niedergang handarbeitlicher Fähigkeiten liegen, durch den sie zusehends in die Nähe einst hehrer Tätigkeiten zurückgerückt wird, die sie mal waren, als ein Maecenas nicht nur namens König Kirche noch sein Portefeuille offenhielt für die kunsthandwerkliche Verherrlichung und dabei viele Arbeitsplätze schuf, zum Beispiel für Köche, die mitrühren durften; was auch die gegenwärtige Nähe von Kunst und Küche erklären könnte.

Frau Braggelmann war also mal wieder eingebrochen in mein zur Rumpelkammer zweckentfremdetes Ankleidezimmer; Beutekunstzüge nennt sie das. Es ist mir ein Rätsel, wie sie das schafft, jedes Mal aufs neue mir von der Herkunft zunächst völlig unbekannte Werke hervorzukramen. Aber immerhin füllt sie, auf diese fine Art sozusagen, auch meine mittelfristige Langzeiterinnerung ein wenig auf. So köchelte aus dem spätsommerlich-frühherbstlich aufsteigenden Nebel meiner früheren konsumistischen Aktivitäten und beruflichen Tätigkeiten die Ursuppe ein wenig auf, weshalb dieses gerahmte Rechteck dazu beigetragen haben könnte, den Zugang zu überlebensnotwendigen Utensilien zu verdunkeln wie den völlig in Vergessenheit geratenen Geist in der Flasche aus dem Bordelais, den ich 1990 als Neunjährigen zur Einlagerung für meinen neunundneunzigen Geburtstag ausgerechnet dort erstanden hatte, wo etwas weiter südlich ansonsten ausnahmslos dieses quasi von Urgroßvater Cognac gezeugte, im fortgeschrittenen Stadium Pineau des Charantes genannte Manna entsteht. Aber von einem Dänen stammte das kleine Aquarell, Aquavit wäre in der Assoziation also näher drangewesen, aber dann fiel mir ein, wie französisch dieser Bildschöpfer geworden war in seinen Pariser Jahren als Akademielehrer und daß er zu Lebzeiten einer der besten Kreateure von Fischsuppe war, die einer wie ich sich vorstellen kann.

Ich ginge schon arg nachlässig und ungebührlich mit meinem früheren Leben um, meinte die Kunstarchäologin, die ihre Ausgrabungen durchweg vor mir ins eigene Depot rettet und deshalb wohl in Bälde bei der Gemeinde Büddenwarder eine (An-)Baugenehmigung für ihr Dorfmuseum beantragen wird (das ist gewissermaßen verständlich, hat heutzutage doch jedes vom Fremdenverkehr berührte Kaff eine volksbildende (Konfweekend) Institution dieser Art, vor allem dann, wenn der langjährige Dorfpfarrer einen Künstler kannte und nach seinem Tod seine Sammlung biblischer Bilder in eine Stiftung hineintestamentierte). Allerdings meinte die Ausgräberin in diesem Fall den unpassenden Rahmen für das Kunstwerk, also nicht nur das Lager als solches, sondern die spezielle, allzu popelige Einfassung. Die habe professioneller ausgeführt zu werden, sprach die Kunstfachfrau, außerdem sei die Gefahr außerordentlich, daß das derart gerahmte Gemälde zu rasch altere und damit verblasse, weshalb es neu, also licht- und staubsicher, vor allem aber würdiger eingefaßt werden müsse, am besten von einer ihr bekannten Handwerkerin des Rahmens, die ohnehin alle meine Desinteressen an meiner Vergangenheit bereits gesichert habe.

Zwei Tage später schreckte mich gegen elf Uhr das Telephon aus meiner nachhaltigen, höchst ungern gestörten Altersruhe. Die Rahmenwerkerin weise alle Schuld von sich, erklärte aufgeregt die völlig aufgelöste Auftraggeberin auch der Formalästhetisierung von Kunst. Auf der Vorderseite des Originals befinde sich eine quasi zusätzliche Rahmung in Form eines Rechtecks, zustandegekommen durch einen nicht einmal weichen Bleistift. Das müsse schon ein übler Stümper gewesen sein, der das zuwege gebracht habe, als er die ohnehin bereits minderwertige Umgebung installierte. Mit Mühe erinnerte ich mich des damaligen Rahmenkunsthandwerkers. Doch auch der wies ebenfalls und sehr entrüstet alle Schuld von sich und schalt mich einen Ignoranten seines Verständnisses der Konservativisierung von Werten. Ich warf meine Erinnerungsmaschinerie an, und so langsam, etwa zwei weitere schläfrige Tage dauerte es, da riß der Nebel endlich auf. Der Künstler selbst hatte seinerzeit ein Passepartou vorgeschlagen, das meinen Formatwunsch berücksichtigen sollte. Er würde das in Auftrag geben.

Nachdem ich die Arbeit in meinen Händen hielt, hatte ich als sogenannter Erwachsener vertrauensselig auf die kindliche Praxis verzichtet, auch die Rückseite eines Bildes zu ergründen; auf diese verschüttgegangene Möglichkeit der Wahrnehmungserweiterung (Picasso vor Kinderzeichnungen: Dazu habe ich dreißig Jahre gebraucht!) hatte mich mal ei.n auch künstlerisch tätiger Holograph hingewiesen. (Die sich daraus wiederum ergebende Nähe zur heisenbergschen Unschärferelation vermittelte mir der wegen seiner bisweilen kirchenselbstironischen Dialoge (ob der Hauptdarsteller als niederbayrisch-katholische Eiche da mitschreibt?) durchaus geschätzte Pfarrer Braun, der als didaktischer Schildchenmaler seiner haushaltsführenden und rasend einen zum Erbe gehörenden SUVlenkenden Roßhaupterin eingehend erläuterte, wie unterschiedlich ein- und dasselbe Bild wahrgenommen werden könne, und als sie begriffsstutzig reagierte, er ihr und damit mir verständlich machte: Wenn sie den Backofen öffnen, um nachzuschauen, wie der Soufflé wird, bricht er zusammen.)

Kurzum, ich als geistig Restkreativer bastelte mir eine Erklärung zusammen: Künstler haben auch heute noch Assistenten, die, wie weiland bei Rembrandt und anderen, nach den Ideen ihrer Meister die Künste umsetzen. Allerdings sind die heutigen offensichtlich nicht mehr alle so kunsthandwerklich begabt wie zu Zeiten, als bereits die Leonardos, Michelangelos e Collega ihre Hilfskräfte zur Verschönerung der himmlischen Welt in Lohn und Arbeit brachten (von Mindestlohn soll jetzt mal nicht die Rede sein). So wird der hier auftragsgemäß Ausführende Schwierigkeiten dabei gehabt haben, das Passepartout passergenau über dem Blatt zu fixieren. Da nahm er den stabilen Bleistift, mit dessen Hilfe er zuvor noch seine zu tätigenden Einkäufe für die Fischsuppe fixiert hatte, und versuchte, ein das Maß leicht erweiterndes Rechteck um das Original zu zeichnen, sozusagen zur Vorstellung eines Rahmens. — So kommt die Kunst zurück zum Können.

| Mo, 03.10.2011 | link | (3011) | 5 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Gut Licht, gut Ton und volle Kassen!

Es gab Zeiten, in denen ich häufig ins Kino ging, nicht nur beruflich, wo mich das eine ums andere Mal ein gemütlicher Vorführraum mit bequemen Sesseln und selbst regulierbarer Lautstärke erwartete (zu diesem Privileg gelangte ich durch meine Aufgabe, unter anderem wöchentlich zehn öffentlich-rechtliche Kulturminuten füllen zu müssen, in denen auch Film quasi eine Rolle spielen durfte), sondern auch privat suchte ich gerne diese Illusionskisten auf, aus denen ich oft genug gar nicht mehr rauswollte, sei es wegen Eric Rohmer, diesem langnasigen Liebesflüsterer und weiteren. Abgeschworen habe ich dem Filmtheater, wie es früher mal hieß, nachdem mir der Krach zu arg geworden war. Im Jahr 2000 war das, auf Pani e tulipani, auf den vom Theater her wegen seiner stillen Kraft geschätzten Bruno Ganz hatte ich mich sehr gefreut. Nach zehn Minuten war ich hinausgegangen und hatte die Damen draußen gefragt, ob man denn die Lautstärke nicht etwas vermindern könne. Erstaunt entgegnete man mir, die sei doch normal. Da ging ich von dannen und sah mir den Film später in meinem Pantoffelkino an, einen DVD-Vorführer hatte ich mir bereits zugelegt, Es hatte keine Gültigkeit mehr, was der im April 2007 dahingeschiedene Laurens Straub im Dezember 1980 in der Münchner Filmillustrierten, geschrieben hatte:

«... überhaupt wird das Kino und der deutsche Film für so manch einen Entwurzelten langsam zum Familienersatz. Bald kommen wir ohne einander gar nicht mehr aus, und das ist vielleicht ein schönes Motto für Weihnachten ...»Ihm und seinen Mitstreitern verdanke ich kurzweilige Erinnerungen. Auf dem Transparent war zu lesen Heute Preview. Vor rund dreißig Jahren viewte und celebratete das Public noch nicht in Massen Stars der Klassik auf dem Münchner Odeonsplatz, die Freunde der italienischen Oper gingen noch ins Kino., wenngleich es eigentlich ein wagnerianisches Bühnenthema ist. Über dessen Eingang hing der Hinweis, und eine Preview war etwas, was die überwiegend deutschen Filmmenschen aus dem sogenannten Land der unbegrenzten, also durchaus manchmal brauchbaren, bisweilen sogar sinnvollen kulturellen Vorlagen über den großen Teich gerudert haben: eine Vorschau. Man ging ins Kino und harrte der Bilder, die vor einem ablaufen werden. Man zahlte, ohne zu wissen, was man dafür (zu sehen) bekam. Ich nannte das seinerzeit in einer Wochenzeitung, die sich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands einst leistete, eine Art Lotteriespiel für Kino-Verrückte. Heutzutage müßte ich vermutlich Bildblinddate schreiben, um von den ständig vor sich hindippelnden Freunden von Frau Braggelmanns Jüngstem sofort verstanden zu werden.

Schon mit meiner Preview-Premiere hatte ich, um in meiner Sprache der Altvorderen zu bleiben, ein Glückslos gezogen. Einen Volltreffer sozusagen. Eine der Hauptrollen spielte Richard Harris, und Ray Boulting führte Regie: Ein friedvoller Einzelgänger versucht, über den Verkauf seiner auf Sonnenenergie basierenden Erfindungen seine Familie zu ernähren. Über den Multiplikator Unterhaltung machen Regisseur und Schauspieler virtuos deutlich, daß es Menschen gibt, die solche Alternativen nicht mögen. Von der Art muß es noch ein paar Überlebende geben.

Als ich nach dem Ende des Films The last word laut in die Runde hineinresignierte, nämlich, daß es die US-Amerikaner offenbar immer noch am besten könnten, heimste ich mir von ein paar Eingeweihten, die um meine nicht ganz unproblematische Sozialisation wußten, ein verschmitztes Lächeln und einen Fingerzeig ein. Neben mir stand der Mann, der das Drehbuch zu diesem Film 1975 zur Filmförderung eingereicht hatte. Horatius Haeberle erhielt seinerzeit eine Absage. Mir blieb die Hoffnung, daß The last Word ebenso schnell einen bundesdeutschen Verleih finden würde wie Atlantic City von Louis Malle oder A man, a woman, and a bank von Noel Black, die beiden letzten der für die Zukunft angekündigten allmontäglichen Previews im Isabella-Kino (das noch existiert, im Gegensatz zum Türkendolch, das 2001 dem gentrifizierenden Neocafé- und Klamottenwahn in der neuen Maxvorstadt zum Opfer fiel).

Diejenigen, die diese Previews veranstalteten und denen neben dem dafür ‹zuständigen› Kino lsabella auch noch der (oder das) Türkendolch in der maxvorstädtischen Türkenstraße gehört, waren insgesamt dreizehn. Offensichtlich dem Aberglauben entgegentretend, gaben sie ihrer Firma einen viel- oder auch allessagenden Namen gegeben: Gut Licht, gut Ton und volle Kassen Kinobetriebs GmbH. Sie waren allesamt ‹Adoptivkinder› von Fritz Falter. Der Filmkunsttheaterpionier und Spiritus rector der Münchner Filmkunstwochen selber hat sie so genannt und ihnen auch die beiden kleinen Kinos verkauft.

Damals war ich vom Glauben beseelt, er dürfte frei sein von der Sorge, seine Arbeit könnte über kurz oder lang wieder zerstört werden. Denn seinen dreizehn Sprößlingen, die sich hauptsächlich aus den beiden Münchner Filmverleihen Filmwelt und Prokino sowie dem hannoverschen Impuls-Film rekrutieren, war wehrhaft zumute: Sie wollen eine Lichtung schlagen in den Dschungel einer nicht nur in München grassierenden Verleihpolitik, die einzig Geld meint, wenn sie Kino ankündigt. Wie sich das weiterentwickelt hat und ob es noch Previews gibt, entzieht sich meiner Kenntnis, da ich nicht mehr ins Kino gehe. Zu dieser Zeit kam dieser begrüßenswerte Verbund von Filmverleih und -vorführung allerdings bezeichnenderweise in der «Weltstadt mit Herz» zustande, deren oberster Ratsherr Erich Kiesl sie so gern als Weltstadt des Films gesehen hätte und beim Startversuch in den eigens dafür mit viel Repräsentationspomp präparierten Löchern hängenblieb. Bei mir hängengeblieben ist lediglich so etwas wie der Bayerische Filmpreis oder das Münchner Filmfest, bei deren posierlichem Gestakse auf roten Läufern und Flickerlteppichen für diejenigen, die gerne mal wenigstens für kurze Zeit hinauswollen aus ihrem tristen Synchronstudio- und Seriennebenrollendasein. Aber ich bin eben eventresistent.

Es ging der Firma mit der namentlich-filmischen Variante von Hals- und Beinbruch vor allem darum, dem Kinogänger jedweder Herkunft die Weit des Films ein wenig spaßiger und abseits des meinungsmachenden Feuilletons zu übermitteln. So sollte es im Türkendolch rund um die Uhr ein Programm geben für die Leute, die «sonst in Kneipen und Cafés herumsitzen müßten». Denn, so Laurens Straub weiter in der Münchener Filmillustrierten: «Zweifelsohne lebt derjenige, der schon um elf Uhr ins Kino gehen kann, unter denkbar härtesten Bedingungen.» Und wie diesem in einer Auflage von 40.000 Exemplaren erscheinenden und obendrein kostenlosen Organ dieser fröhlichen Film-Kooperative weiter zu entnehmen war, sind die spät am Abend gezeigten Filme für die Menschen, die nach des Tages Arbeit einen solchen «gerade noch aushalten können».

Es wurden also nicht Filme gezeigt nur für sogenannte Cineasten, nur für Intellektuelle, nur für Thriller-Liebhaber und so weiter. Und manch alter Hollywood-Streifen sollte verdientermaßen wieder über eine richtige Kino-Leinwand regnen und nicht aufpoliert im Pantoffelkino laufen: Filme, für die sich kein Verleiher und auch kein Kino(ketten-)besitzer mehr interessiert, würden möglicherweise am richtigen Ort und zur rechten Zeit aus der Asche steigen wie weiland Phönix.

Aber so, wie es aussieht, hängt die seinerzeit nach Ignatz Wimmers Ausruf Gut Licht, gut Ton und volle Kassen! benannte GmbH des letzten Verbliebenen der einst glorreichen Dreizehn nach wie vor bei dem alten mythischen Vogel herum. Aber vielleicht schafft Louis Anschütz es ja doch noch, Gehörgeschädigte wie mich vom Sofa zu holen. Denn ich ginge durchaus ganz gerne mal wieder ins Kino.

| Fr, 30.09.2011 | link | (3943) | 10 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kamerafahrten |

Europa und ihr Stier

Eigentlich wollten wir über diesen großen deutschen Philosophen nicht mehr debattieren. Doch nachdem Hans Pfitzinger in seinem tazblog uns derart ins Schmunzeln gebracht hatte, mußten wir alle guten Vorsätze beziehungsweise die Erkenntnis, Totschweigen sei die am ehesten funktionierende Negativkritik, dahinfahren lassen:

Mit einer Meldung von der Kulturseite: Peter Sloterdijk bekommt den Lessing-Preis für Kritik, und ein Satz aus seinem neuen Buch (hört der denn nie auf?) wird auch zitiert — um zu unterstreichen, daß er den Preis verdient hat? Also sprach Sloterdijk: Lessings Ringparabel sei ein Versuch der «Domestikation der Monotheismen aus dem Geist der guten Gesellschaft».Wie sprach doch unser Hausphilosoph Werner Enke vor vier Jahrzehnten: «Es wird böse enden.» Damit war irgendwie auch das geistig-moralische Deutschland gemeint. Und das ist ja bekanntlich angekommen.

Dann doch lieber DJ Bobo, über den Kirsten Riesselmann auf derselben Seite schreibt. Seine Philosophie verstehen die Menschen wenigstens: «So, Leute, ihr nehmt jetzt den linken Arm hoch, dann den rechten, und wenn der Rhythmus einsetzt, klatscht ihr alle im Takt die Hände zusammen! Genauso, toll!»

Beschreibe ich's mal so: Da kaum jemand Peter Sloterdijk versteht — und damit ist nicht nur sein Genuschle gemeint, lediglich unterbrochen von den Hilflosigkeiten, auch nur einen Satz halbwegs unfallfrei zuende zu sprechen —, er also weiter keinen Schaden außerhalb seiner Jüngerschaft anrichten kann, wurde ihm (für Intellektuelle) besten öffentlich-rechtlichen Sendezeit die Möglichkeit gewährt, einen gewissen Bekanntheitsgrad über sich hinaus zu erlangen. Diejenigen, die bereit sind, sich dieses gegenaufklärerischen Geraunes wegen das Höhrrohr anzulegen, bewahren somit einen Philosophiebegriff, der sich keinen Jota von der Ironie des spitzwegerischen Dachkammerdenkers wegzubewegen gedenkt: der dialogische Austausch der Philosophie verliert sich unterm Regenschirm des vermeintlich Elitären. Das paßt zu diesem Land, in dem das hermetisch vernagelte Kryptische als Synonym für geistige Vollendung steht und das gerne mit Lobpreisungen bedacht wird, gegen die ihre Namensgeber sich nicht mehr wehren können.

Nun gut, im Zusammenhang mit Herrn Professor Sloterdijk gehen die Meinungen auseinander. Zwar hatte ich bei Schmoll et copains mal geäußert, es gebe «Bücher, die sollte man einfach nicht mehr in die Hand nehmen. Man sollte sie in den tiefen Kartons auf dem Dachboden des Vergessens belassen.» Aber offensichtlich soll dem nicht so sein, zumal gerade Sloterdijk für ein historisches Bewußtsein plädiert. Und das las sich 1994 bei ihm so:

«Der jähe Ausfall von vierzig Millionen Toten hatte die Atmosphäre in Schwingung versetzt, eine mystische Emission, die an den Lebenden zehrte wie eine grenzenlose Schuld.»Manfred Jander meinte daraufhin:

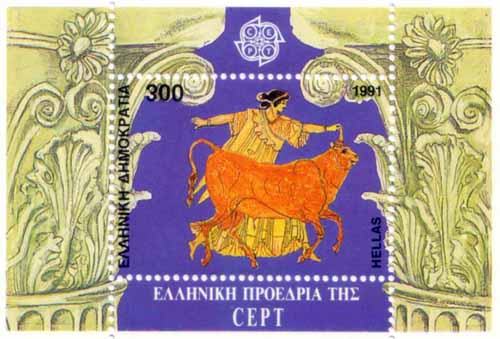

«Wenn ich mich nicht irre, bestand der ‹Ausfall› darin, daß vierzig Millionen lebende, teils lebendige Menschen gefallen, verhungert, erfroren sind — oder ohne Umwege ermordet wurden; außerdem kann ich mich nicht erinnern, daß der gewaltsame Tod zwanzig Millionen sowjetischer Menschen in der westlichen Welt eine spürbare ‹Schwingung› verursacht hätte.»In einer Ausgabe des Laubacher Feuilleton waren einige Meinungen zu Sloterdijks Essay Falls Europa erwacht veröffentlicht worden. Zwar ist zur Zeit mehr die Rede von dieser spezifischen Wackelwährung, die zu meinem anhaltenden (Monarchisten-)Bedauern dann doch nicht Écu heißen durfte, aber im Zuge dessen kommt es mehr als marginal, also eher schon zur seitenfüllenden Schreibe über die Sehnsüchte vieler, wieder in den idyllischen Urwald der Kleinstaaterei zurückkehren zu wollen. (Dabei bin ich geneigt, die modernen Mittelaltermärkte zu assoziieren, die zur Hochsaison vor allem des deutsch eingegrenzten Fremdenverkehrs zunehmend die Zentren der Städtchen illustrieren, in denen es keinen Unrat gibt, der stinkend durch die Gassen fließt, und auch das einfache Volk kunterbunt gewandet voller Glück im Müßiggang vor sich hinschlendert.) Der Prophet Sloterdijk aber blickte seinerzeit zurück auf den Mythos von Europa und ihren hinterlistigen Stier und bot verwirrten Politikern «geschichtspilosophische Information» sowie «klare Orientierung». So möge nicht verlorengehen, was uns offensichtlich mehr noch als vor fünfzehn Jahren beschäftigt, und sei deshalb ins nichts wegschmeißende Zwischennetz nachgemeißelt.

In der Anmoderation zur Diskussion von Peter Sloterdijks Buch hieß es:

«Was für das Frankreich der siebziger Jahre die Nouveaux philosophes André Glucksmann, Alain Finkielkraut oder Bernard Henri Lévy und andere, ist für die Bundesrepublik der achtziger und neunziger Jahre sicherlich ein Peter Sloterdijk. Kaum jemand unter den jüngeren Philosophen ist so umstritten, löst so heftige Diskussionen aus wie er.

Gerade sein Essay Falls Europa erwacht löste eine Flut an Verwünschungen und Vergötterungen aus, es hagelte polemische Verrisse und kotauähnliche Lobhudeleien.

Auch innerhalb der Redaktion schieden sich die Geister an den Thesen des in München lebenden Sloterdijk. Deshalb haben wir einige Personen außerhalb unseres Blatts, aber auch Redaktionsmitglieder gebeten, Kommentare abzugeben.»

Weil Wolfgang Flatz alphabetisch ganz oben stand, sei um irgendeiner Ordnung willen mit ihm begonnen.

Warum hat Peter Sloterdijk seinen Essay nicht Europa erwache betitelt? Warum heißt er Falls Europa erwacht? Begreift er sich als einen jener Pop-Ulär-Philosophen, die die Zeichen der Zeit zwar lesen, verstehen und zu interpretieren imstande sind, jedoch nicht die Rolle des Rufers oder handelnden Einpeitschers übernehmen wollen, sich somit auf die Verantwortung für das notwendig gesagte nur im historisierenden Mahnbereich zurückziehen, um sich mit dieser Haltung nicht mehr als notwendig zu exponieren? Oder hat Sloterdijk Angst, daß ein Buchtitel Europa erwache zu sehr an die Sprachterminologie der Zeit erinnert, die zu jener Absence Europas der Macht-Gestalt und Verantwortungslosigkeit im Weltgeschehen geführt hat, die er in seiner Schrift als Hauptübel und Ursache des der Totenstarre ähnlichen Handlungswillens und -vermögens zuordnet? Womit wir schon mitten im Fall Europa erwacht sind.

Oder — falls der Philosoph weder am Menschsein orientierte Zukunftsbilder entwirft, im Gegensatz zur Philosophie-Mode jüngsten Datums (Stichwort Baudrillard, Derrida ...), die die Menschheit als Opfer ihrer Zeichenwelt begreift und sich keine Lösung aus diesen selbstgeschaffenen Denkmustern vorstellen kann.

Es kann nicht Sinn der Philosophie, schon gar nicht des Lebens sein, die Zukunft als unbeeinflußbares Verderben zu sehen und darzustellen.

Sloterdijks Plädoyer für ein vorausgerichtetes, konstruktives, historisch abgeleitetes, verantwortungsvolles, politisch bewußtes Handlungsstreben um eine ausgeglichene Machtverteilung im Weltgefüge, in der Europa als Mitte des Denkens und Austragungsort geistiger Polaritäten der Evolution und Mutation des Planeten Erde zu begreifen war, ist die richtige Forderung an ein Europa in einer Epoche, die sich, vom Werteverfall gebeutelt, bis nahe ans Koma tatenlos zum Spielball ihrer eigenen Kinder mit Namen Kapitalismus und Kommunismus degradieren ließ.

Peter Sloterdijk hat eine Erkenntnis in eine Sprachform gebracht, die einer möglichst großen Öffentlichkeit zugänglich und bewußt gemacht werden sollte, bevor es zu spät zum Handeln ist.

Solange die Künstler, Philosophen, Wissenschaftler und Politiker nur das Jetzt interpretieren, es aber nicht verändern wollen noch Visionen vom lebenswerten Leben entwerfen, verdienen sie keinen Platz auf dem Plateau des Weltgeschehens.

Mut tut gut, Mr. Sloterdijk.

Europa erwache, es ist Zeit zum Aufstehen.

Die weiteren Kommentare folgen.

| Di, 27.09.2011 | link | (3753) | 9 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Gesellschaftsspiele |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6417 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig