Trauernd zwischen Rutsch- und Reeperbahn

Emblematische Erinnerung

Ich stehe hier nicht als ein Kunst- oder Kulturhistoriker, als ein Irgendwasograph. Ich stehe hier und spreche als quasi zweifacher Bestandteil der oppermannschen Ensembles — sowohl der künstlerischen als auch der des Lebens (was bei Anna ja immer miteinander verwoben war). Und ich stehe hier als Freund — nicht eben als ein langjähriger (aber darauf komme ich noch zurück) —, der traurig ist über den Tod von Anna. Deshalb soll mein bescheidener Beitrag die Geschichte unseres Kennenlernens sein — ein Stück Erinnerungsarbeit, und sonst nichts.

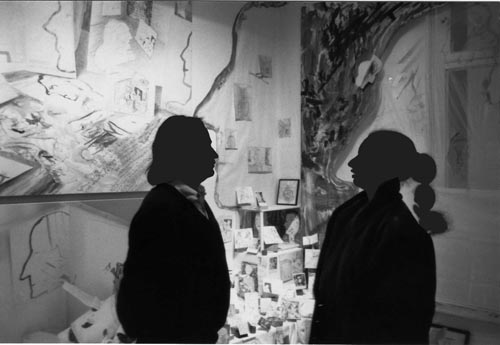

Ich habe Anna Oppermann vor etwa fünf Jahren — in Vorbereitung der kleinen Monographie, die wir publiziert haben — in München bei Barbara Gross kennengelernt, wo Anna Oppermann eine Ausstellung hatte (Bild oben). Auf eine merkwürdige Weise sah ich den Satz von Bazon Brock verifiziert, den er mir mal ins Mikrophon gesprochen hatte: «Der Künstler hat jederzeit hinter seiner Arbeit sichtbar zu sein.» Wie Anna mir und meiner Freundin Anne entgegentrat, tat sie das als Personifikation ihrer Arbeit. Von ihr ging eine seltsame Faszination, eine geradezu magnetische Wirkung aus, ich wurde regelrecht in sie hineingesogen, quasi in ihr Hauptensemble. Wir haben in dieser Phase des Kennenlernens kaum über Kunst gesprochen, sondern über ein paar organisatorische Dinge — was in der Natur der Sache lag — und über das, was uns alle doch am meisten bewegt: über das Leben (also in Annas Sinn eben doch über Kunst). Nun, wir verabschiedeten uns mit einer Verabredung für Hamburg. Ich mußte jedoch ständig an sie denken, und wenn ich mich recht erinnere, träumte ich in der folgenden Nacht, ich hätte mich in einem der oppermannschen Ensembles sehr ähnlichen Labyrinth verirrt. Aber dieses Verirren war keines der angstvollen Art, war ich doch immer sicher, entweder wieder herauszukommen oder aber, mich irgendwann darin heimisch zu fühlen.

Im Grunde sollte es auch so kommen. In der Hamburger Wohnung von Anna Oppermann und Herbert Hossmann, in die wir sehr herzlich aufgenommen worden waren, hatte ich dann tatsächlich das Gefühl, im Hauptensemble gelandet zu sein. Da hatte ich realiter die von Anna Oppermann selbst gestellte Frage «Wodurch wird mein Leben strukturiert?» beantwortet: «Grob vereinfachend gesagt: erstens durch Lustgewinn, zweitens Konfliktvermeidung, drittens durch Entscheidungszwänge unter anderem im Hinblick auf erstens und zweitens. (Dies nicht nur mit Interesse für mein eigenes Leben, sondern auch für das anderer Menschen.)» Auch wenn wir zu arbeiten hatten, nämlich Bildmaterial zu sichten und auszusuchen, das Layout zu besprechen, so lief das doch alles in einer Atmosphäre ab, wie ich sie vorher und mit anderen Künstlern nie erlebt hatte: in einer seltenen fröhlichen Entspanntheit. Daß dies Arbeit war, hatte ich sehr bald vergessen.

Ich bin kein großer Spaziergänger, doch der spätere Gang mit Anna, Anne und Herbert von der Rutschbahn zur Binnenalster hat mir sehr viel Spaß gemacht, Freude bereitet. Wann hatte ich je diese fröhliche Mischung von jungem Mädchen und Dame erlebt, der nichts, aber auch nichts entging und dies ohne jeden Nachdruck — aber wahrscheinlich deshalb um so deutlicher — mitteilte. Der Spaziergang hat mir, der ich früher nicht eben ein Liebhaber Hamburgs war, diese Stadt mit Sicherheit ein ganzes Stück näher gebracht. Heute kann ich sagen, daß Anna zur Kupplerin wurde: durch sie gibt es heute eine eindeutige Liebesbeziehung zwischen Hamburg und mir. Das hat auch mit dem Verlauf des Abends, genauer: der Nacht zu tun. Wer hätte mir denn auf eine solch unprätentiöse Art und Weise Hamburgs sogenannte Sündige Meile, die Reeperbahn vorführen können?! Annas Art und Weise, still zu beobachten — sie erinnerte mich manchmal an einen ruhig dasitzenden Raubvogel, auch in ihrem Blick, dem nichts entgeht — hat bei mir dazu beigetragen, daß ich heute genauer auf die Details und ihre Zusammenhänge achte, ich mir — im Leben und in der Kunst, also in einem — das eine ums andere Mal ihre Worte vor Augen führe: «In meinen Ensembles werden die verschiedenen Erkenntnisebenen in ihrer Aussage nebeneinander akzeptiert. Die Offenheit des Arrangements erlaubt dabei Korrekturen und Modifikationen — zumal Denkklischees aufgebrochen werden können durch spielerische Konfrontationen mit nicht gewohnten Bild-Text-Inhalten, Zuständen und Objekten.»

Ich habe, wie eingangs gesagt, Anna Oppermann nicht sehr oft gesehen, das letzte Mal hier in diesem Haus, anläßlich ihres 50. Geburtages. Ich habe auch, das muß ich zu meiner Schande gestehen, nichts von ihrer schweren Krankheit gewußt. Immer jedoch hatte ich das Gefühl, mit ihr befreundet gewesen zu sein. Daß dies sich so verhält, kann nur in der Person von Anna Oppermann verwurzelt gewesen sein. Demnach ist der Verlust um so größer.

Ich bin durch Anna Oppermann zu ihrem Freund, zu einem Freund ihrer Kunst und, wie vorhin erwähnt, zu einem ausgesprochenen Hamburg-Liebhaber geworden, und ließe es sich beruflich einrichten, würde ich heute sicherlich hier leben. Doch was soll's: Ich bin ja Bestandteil des Ensembles Anna Oppermann.

Rede auf der Trauerfeier für Anna Oppermann in der Hamburger Kunsthalle, 1993.

Gut zehn Jahre später war der Wohnort Hamburg dann tatsächlich Realität geworden: zunächst die Résidence in der Schwesterstadt Marseille, dann diese gänzlich andere norddeutsche Schönheit auf dem Land nahe Mare Balticum, und abschließend das Dorf an der Alster.

Peter Gorsen: Stillebenhafte Labyrinthe des Kopfes und der Sinne (Auszug)

«Die künstlerischen Anfänge Anna Oppermanns reichen in die unruhigen 60er Jahre zurück, als die Kunst noch von Handlungsalternativen, Utopien, ‹Antikunst› und ‹Gegenkulturen› bestimmt war und kritisch oder sich verweigernd auf die institutionalisierten Lebens-, Arbeits- und Wahrnehmungsformen, den Kunstmarkt im besonderen reagierte. Aus der Vielfalt der sich damals am Zukunftshorizont abzeichnenden ‹Expansion der Kunst› sei hier nur an vier Oppermann bestimmende Ereignisse erinnert, die die Szene mit den Begriffen ‹Fluxus›, ‹Individuelle Mythologien›, ‹Spurensicherung› und ‹Concept Art› etikettiert hat. Sie sind Stationen einer grenzüberschreitenden, ständig sich selbst erneuernden Kunstentwicklung. Sie sind aber gleichzeitig Ausdruck der vielen utopischen Rückbindungsversuche der Kunst an das Leben, die immer wieder an den Entfremdungsstrukturen der Wirklichkeit zum Stillstand kommen, somit als Versöhnungspraxis scheitern und aufs neue aktualisiert werden müssen. [...]

Die Symbolik des Gestenmenschen ist nur ein (sehr spezielles) Ausdrucksmittel unter vielen, mit denen Oppermann zum interdisziplinären (nicht nur soziologischen) Komplex des ‹Künstlersein(s)›, zur Problematik der Künstler(innen)rolle, wie generell zur Frauenrolle unter patriarchalen Lebensbedingungen, ihre «mit den Augen begehbare Nachdenklandschaften» (Günter Metken) geschaffen hat. Das von großer Skepsis getragene Methodenbewußtsein der Künstlerin läßt sie immer wieder vom Inhalt auf die grundlegende Struktur ihrer Ensembles zurückkommen. Sie sind aus Objekten, Bildern und Texten intermedial zusammengesetzt. Zugelassen ist neben den gattungseigenen Mitteilungsformen der modernen bildenden Kunst wie Zeichnen, Malen, Schablonieren, Photographieren, Collage und Montage, Objet trouvé und Assemblage, auch der geschriebene Text. Aus ihrer Synthese entstehen die aus der Raumecke herauswachsenden, nach dem Schneeballprinzip in Zeit und Raum sich ausdehnenden, unendlich fortsetzbaren Ensembles. Die dabei sich ergebenden Relationen zwischen Text und bildnerischem Material hat Hans Peter Althaus als «Bildtexte» erkannt, die «in ihrer Komposition den Sprachtexten» gleichen. «Wiederholungen einzelner Bildelemente dienen durch ihren abermaligen Verweis auf den Bildinhalt nicht nur der Kohärenz zwischen den einzelnen Teilen eines Ensembles, sondern sie stellen auch rhythmische Beziehungen her und entsprechen Textbindungen, wie sie durch Alliteration und Reim erzeugt werden. Die Komposition der Ensembles aus Teilen, die wieder in kleinere Teile zerfallen, läßt sich mit sprachlichen Elementen wie Zeile und Strophe vergleichen. In neueren Ausstellungen hat Anna Oppermann die innere Komposition eines Ensembles auch durch Aufbauten sichtbar gemacht, die die frühere Ausbreitung über Wand und Boden oder später über zwei Eckwände und den Boden durch eine räumliche Binnengliederung ergänzt haben. In solchen vielfältig differenzierten Gesamtkunstwerken finden sich dann auch Ausdrucksformen, die der künstlerischen Großform unterlegt werden, wie Ironie und Parodie.»

Auszug: Peter Gorsen, Stillebenhafte Labyrinthe des Kopfes und der Sinne, in: Künstler. Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 8.1989

Halbwertzeit der Kunst. Künstliches von gestern.

| Sa, 28.01.2012 | link | (2968) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Artiges |

Das Topolino-Schwein

Die werte Frau Braggelmann meinte, ich solle nicht immer so schwergewichtige Inhalte transportieren, ihr erzählte ich doch auch lustige Geschichten. Anmerken sollte ich erklärungstechnisch, daß sie zur Zeit einen Pflegefall hat. Der männliche Phall gehört der Redaktion eines der wichtigsten Blätter der deutschsprachigen Gesellschaft an, das von ihr, der Gesellschaft, nicht von Frau Braggelmann, wie ich ihr gegenüber meinte, unterm Ladentisch gekauft wird. Frau Braggelmann als mütterliche Fachfrau (siehe rechts ⇒) entgegnete, sie würde es im1 Playboy versteckt durch die Gegend tragen, kurzum: sie kauft das bunte Blatt, weil sie vermutet, letztendlich doch von eines Photographen Blitz gestreift worden zu sein, als der durch die Menschenmassen knipste, was zur Vernissage eingeladen war. Das ist jedenfalls meine Theorie, geschuldet meiner Vorstellung, zu Lebzeiten doch noch ein Theoretiker zu werden.

Die werte Frau Braggelmann meinte, ich solle nicht immer so schwergewichtige Inhalte transportieren, ihr erzählte ich doch auch lustige Geschichten. Anmerken sollte ich erklärungstechnisch, daß sie zur Zeit einen Pflegefall hat. Der männliche Phall gehört der Redaktion eines der wichtigsten Blätter der deutschsprachigen Gesellschaft an, das von ihr, der Gesellschaft, nicht von Frau Braggelmann, wie ich ihr gegenüber meinte, unterm Ladentisch gekauft wird. Frau Braggelmann als mütterliche Fachfrau (siehe rechts ⇒) entgegnete, sie würde es im1 Playboy versteckt durch die Gegend tragen, kurzum: sie kauft das bunte Blatt, weil sie vermutet, letztendlich doch von eines Photographen Blitz gestreift worden zu sein, als der durch die Menschenmassen knipste, was zur Vernissage eingeladen war. Das ist jedenfalls meine Theorie, geschuldet meiner Vorstellung, zu Lebzeiten doch noch ein Theoretiker zu werden.So nähere ich mich denn behutsam dem, ausgerechnet auf dieses der- oder ausrangierte Poesiealbum mit den Spielmädchen zu kommen. Ich muß mich outen. Nein, nicht so. Ich bin nicht so wie der Berliner Regierende, also so und das ist gut so. Ich war mal, einige Zeit vor Hans Pfitzinger, bei diesem unterm Tresen gekauften und im Schreibtisch gelesenen Blatt tätig, zunächst mehrfach als Urlaubsvertretung, und dann lümmelte ich ein ganzes Jahr lang mit dem immer gefüllten Champagnerglas in der Hand als Salon-Linker auf dem Sofa mit den Nackerten herum. Dort habe ich schreiben gelernt, jedenfalls anders, als man es an Hochschulen (nicht) lernt oder wie es an Pressestellen von Bauernverbänden (wohin zu bewerben mir, vor der Zeit als Spieljunge, mein Rundfunkmentor mir empfahl) gepflegt wird; rédiger heißt im Französischen: einen Artikel verfassen, ich habe dort solange die Texte renommierter Autoren umgeschrieben, bis ich selber richtig schreiben konnte und somit auch kalte Spalten füllen. Im damals noch zentral gelegen Haus in der Münchner Karlstraße waren auch Magazine wie jenes zugange, in dem Johannes Mario Simmel einst Karriere machte, die sich jedoch durchweg zur reinsten gelben Presse für seltsam Bedürftige entwickelten.

In einer solchen Bunten, mittlerweile nicht mehr nur örtlichen Nähe ist Frau Braggelmanns Pflegefall tätig. Der benötigt nämlich seit neuestem Beratung, muß sich mit dem beschäftigen, was der eigentliche Anlaß für dieses Zusammentreffen so vieler auffregattierten Damen samt unerheblichen Begleitern ist, mit der Kunst. Der Kunsthistoriker Hubsi samt filmisch glänzender, vielleicht deshalb, es mag aber auch sein wegen ihrer ästhetischen Herkunft angeheirateten Fernsehdame, hat's nämlich mit der Artistik der Besserverdienenden. Sogar eigens dafür, will mir scheinen (hier spricht der Theoretiker), hat sein Bruder Frieder, unweit des baden-badischen Festsaals der Republik, ein Museum bauen lassen, auf daß gezeigt werden kann, was sich so angesammelt hat im Leben eines Sammlers und Platz genug ist für die Photographen, die all jene knipsen, die sich in Hubsis buntem Bilderwald abgelichtet sehen wollen, den sie dann im Playboy versteckt nachhause tragen, um nach ihrem wahren Ich zu suchen, zumindest dem, das sich vor ihren Badezimmerspiegel entzieht.

Wir hatten das alles im Bauer-Haus, darin waren alle Schreib-und-Kuck-Semester vertreten, auch solche des Künstlichen. Es entstanden sogar Freundschaften, zum Beispiel zwischen Dr. Sommer und mir. Diese lang anhaltende platonische Liebe zwischen zwei Männern zerbrach allerdings, als dieser Seelsorger der Jugendlichen mich therapieren wollte. Ich hatte mich allerdings in ihn verguckt, weil er einen Topolino hatte und auch ein Schweinchen, das regelmäßig bei ihm beifuhr, wenn er von seinem Landsitz aus in die Stadt aufbrach, um andere Menschen zu psychologisieren. Die junge Sau meinte, in der bayerischen Metropole der Freizeit der Schönen sei die Luft gesünder. Zuhause fielen nämlich ständig solche Blätter von der Wand auf die Platte des antiken Herdes, worauf die Katzenherde sie umringte und nach Muttis Brustduftdrüsen suchte. Dabei wurde sie selbst noch von ihrem psychologischen Herrn gesäugt.

Diese lustige Geschichte sollte, wollte ich erzählen. Aber offensichtlich habe ich doch nicht richtig schreiben gelernt bei den flotten Lehrmädels des savoir vivre oder es wieder verlernt, denn immer wieder mäandert mir der Fluß woanders hin, wo nichts Hand und Fuß zu haben scheint, wie meine gestörte Liebe zur Theorie. Vielleicht hätte ich mich doch von Doktor Sommer therapieren lassen. Ich höre deshalb jetzt besser auf und denke darüber nach, was ich eigentlich kommunizieren wollte. Am besten, ich rufe Frau Braggelmann an. Die kann nämlich auch ganz gut vom Weg Abgekommene behandeln.

| Fr, 27.01.2012 | link | (5299) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Seltsamkeiten |

Kultisches ohne Ende?

Erinnerungen, ausgelöst durch Belebender Müßiggang.

Leicht abfällig äußerte sich 1996 Niels Höpfner und setzte fort: «Es geht die Mär, Telephonieren via Handy verursache vielleicht ... eventuell ... Gehirntumore: Wie fabelhaft das wäre! Bekanntlich läßt sich der Teufel am besten mit dem Beelzebub austreiben.» Teufel. Beelzebub. «Als ich jedoch kürzlich einer jungen Schönen, ganz en passant, pädagogisch wertvoll zuraunte: ‹Wenn Sie sich so selbst sehen könnten, würden Sie nie wieder auf der Straße telephonieren!›, giftete die bloß keifend zurück: ‹Verpiß dich, alter Sack!›» Ich als mich jung und forschrittlich fühlender ebenfalls alter Sack gehörte zwar zu den zurückhaltenderen Sicht- und Hörbaren, war aber dennoch gemeint.

Kultgegenstand? Das war doch mal, oder? Für mich bedeutet es eher eine Rückblende in die frühen Neunziger, während der ich bei diesem Telephontheater nicht ohne Reiz an neuester Technik mitgespielt habe, bot sie doch einen Teil dessen, den ich heute nicht (mehr) unbedingt unter Freiheit einordnen würde. Ich gab anfänglich noch Rauchzeichen über ein Steinzeitmodell (B-Netz), das nur dann angefunkt werden konnte, wenn der Anrufer wußte, in welchem Vorwahlbereich ich mich aufhielt. Dann hatte ich umgerüstet aufs C-Netz, mit dem ich sogar, von oben her ins Land eintauchend, bis kurz vor Belfort erreichbar war (wo für mich aus der Perspektive des Anstiegs von Nord nach Süd mit der Franche-Comté Frankreich ohnehin erst beginnt), was vermutlich damit zusammenhing, daß der deutsche monopole Anbieter Post auf seiner rechtsrheinischen Seite überall ausreichend starke Sender aufgestellt hatte und auch die Sendekraft des eigenen Geräts unvergleichlich höher war als die heutigen Brusttaschenformate (der Begriff Protest gegen Elektrosmog oder Hirntumor war vermutlich noch nicht erfunden), gleichwohl die Benutzung außerhalb des Sendegebiets untersagt war, bei der Einreise in schweizerisches Honheitsgebiet wurde das Gerät gar behördlich versiegelt). Dann ging meine Horch- und Funkanlage in der Tiefgarage eines Hotels verlustig, man hatte mir das Auto aufgebrochen und die komplette Anlage ausgeräumt (die Empfangs- und Sendestation war zu recht im Kofferraum stationiert, sie hatte entsprechendes Format und etwa das Gewicht eines Trabbi-Motors1). Ich erstand zwar zunächst noch für circa siebentausend (West-)Mark gebrauchten Ersatz, legte mich dann aber endgülitg aufs Mobile (über den Begriff Handy lachten wir uns seinerzeit noch kringelig) fest, weil ich keine Lust mehr hatte, das Auto jedesmal komplett absichern zu lassen, wie das der Réceptionniste eines Pariser Hotels empfahl. Der eiserne Vorhang war durchlässig geworden, und solche Gerätschaften waren überaus begehrt (nicht nur) im Osten.

Aber ich habe es tatsächlich mit wenigen Ausnahmen zu beruflichen Angelegenheiten benutzt, beispielsweise, um in den Anfängen dieses Geräts einigen Leutchens die Möglichkeit zu bieten, der Mama oder dem lieben Frauchen auch mal elektronisch mitteilen zu können, sie mögen gefälligst das Essen auf den Tisch stellen, denn er komme jetzt nachhause. Die Tatsache, daß ich nur mit denen gern telephoniere, die mir auch etwas zu sagen haben, hat mir das sicherlich erleichtert. Seit geraumer Zeit, nicht erst seit ich in den endgültigen Müßiggang des nur noch aus Freizeit Bestehenden übergegangen war — ein Flaneur war ich zuvor bereits, da ich es spätestens seit Ende der Neunziger, seit der (Ré-)Naissance meines anderen Ichs so halte, wie es auch Karlheinz Geißler in Radio Wissen von sich beschrieben und hier auch angerissen hat2 —, von da an war der Communicator (soweit ich mich erinnere, hat ein finnisches Unternehmen sein Hyperspitzengerät gar so genannt) jedoch ohnehin meist ausgeschaltet, genutzt lediglich in sogenannten Notfällen (aber selbst wenn sie eintraten, hatte ich es dann nicht dabei, wie hier aus der Frühzeit erzählt). Kurzum: ganz auf ein solches Notfalltelephon möchte auch ich nicht mehr verzichten, nachdem die Ente sich mal an einem Waldrand auf ihr Recht zu pausieren berufen hatte. Aber ich habe vor ein paar Monaten die alte, seit etwa 1993 bestehende Rufnummer geändert; die kennen nur die Lieben. Mitgenommen wird es nur, wenn ich auf abenteuerliche Zwei-Pferde-Ausflüge gehe. Sogar ich mag nicht eine Stunde oder länger am Waldrand stehend warten, bis das abgesoffene Vieh sich von einem Fettgemischschluckauf wieder erholt hat, verursacht durch einen Fehltritt aufs Gaspedal beim Wiederanlassen nach einer Entwässerungslosung. Dann ist der Notfall eingetreten und will jemand angerufen werden, der einen aus der Waldes(un)lust befreit.

Etwas, wie Sie es so schön nennen, «yahoogeln zu können», nun ja, so mag's den sein. «Aber vorher [...] überlegen, ob es nicht doch was wichtigers zu tun gibt.» Im besseren Fall auch einfach nichts. Oder vielleicht einfach nur Leutchens kucken, möglicherweise was sie mit ihren noch nicht einmal von der stummen Arthrose befallenen Fingerchen an kapriolischer Artistik fabrizieren, vermutlich mittlerweile sogar im altwienerischen «Kaffeehaus» — sofern das nicht auch längst unter einem elektronischen Schirm verschwunden ist wie viele andere gastromischen Betriebe des Fortschritts.

Beim Kaffeehaus fällt mir schlagartig die Geräuschkulisserie ein, auch der, nach Ambrose Bierce, Gestank im Ohr. Man erinnere sich: Eine Zeitlang lagen auf nahezu jedem Kaffehaustisch mehrere von diesen Gerätschaften herum, später vibrierten sie sich dann auch gegenseitig einen runter. Mittlerweile bitten Theater per Leuchtband oder Laufschrift (am Rande eingeblendet, hier darf ich's tun: von Jenny Holzer in den Neunzigern so übermäßig wie die von ihr kritisierend (?) eingesetzten, nach meiner Meinung eher selbstkarikiernd, also unfreiwillig komisch wirkenden Botschaften ohne Selbstironie: Bundestag), vergleichbar mit denen der sogenannten Informationssender, die Zuschauer, ihre Dinger doch bitteschön auszuschalten oder ihre Selbstbefriedigung durch Kommunikation (spricht heute eigentlich noch jemand von Gespräch?) außer Haus (to go?) zu betreiben. So ändern sich die Zeiten. Gestern fuhr man stolz Untertückheim, neuerdings versteckt man den dicken Stern sogar in Deutschland oder tauscht ihn gegen batteriebetriebene Fahrzeuge ein, jedenfalls diejenigen, die nicht unangenehm auffallen wollen, um nicht für einen Proleten gehalten, sondern zur Intelligentja gezählt zu werden.

Niels Höpfner meldet: «der Autor besitzt auch 2009 noch kein Handy.» Er hat das fortschreitende Wirtschaftswachstum nicht behindert. Aber auch meine, unsere hinterherhinkenden Nachdenklichkeiten werden das kaum tun. Die Welt will nicht verbessert werden.

1Der Trabbi findet hier gegenüber dem Deux Chevaux bevorzugte Erwähnung, als er zu dieser Zeit gefragter war; auch, da damals ein in München gastierender Reifenmechanikus an der früheren Voiture meinte: Meene Güte, in den Gofferraum paßt ja'n Trabbi rinne.

2Ich immer eher zu früh bin, fast immer den früheren Zug nehme, immer einen Tag früher losfahre und gern auch einen Tag später wieder weg, ja das geht, man muß es nur wollen, und keineswegs weniger schafft man auf diese Weise, eher mehr, da man in der Regel ausgeruht ist und dadurch das wunderliche Synapsenwerk viel rascher ingang kommt und dem Untergebenen klarere Befehle zu erteilen weiß.

| Do, 26.01.2012 | link | (2642) | 6 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6415 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig