Zerstreute Betrachtungen ...

Es bricht etwas auf in unserem Land. Eine noch vor kurzem nie erwartete Eruption hat einen riesigen Krater in die politische Landschaft der parlamentarischen Demokratie gerissen. An dessen Rand stehen etablierte Volksvertreter und schauen entgeistert in dieses «grüne» Loch. Eine neue Generation leistet Widerstand, stellt gegen eben noch selbstverständliche gesellschaftliche Normen neue Sinn- und Seinsfragen. Sie zielen auf eine Abkehr von einer Zukunft im Sinne rein materiellen Wohlstands, warnen vor einer technoid ausufernden Zivilisation.

Hierbei geht es nicht nur um aktuelle politische Fragen, wohl aber um die Frage nach den Ursachen einer Bewegung, die sich die Farbe Grün, auch als Symbol für mehr Demokratie, aufs Banner gemalt hat, das weht als mahnende Fahne für die Errettung beziehungsweise Bewahrung unserer natürlichen Umwelt.

Eine Teilantwort ist dabei in der Kunst verborgen. Sie hat von jeher ihre Wurzeln im gesellschaftlichen Gefüge. Dabei ist Ästhetik nicht etwa — wie gemeinhin angenommen — ein allein Schönheitsbewertungen unterworfener Begriff, sondern sie faßt alle Aspekte von Kunst und Leben zusammen.

Historisch gesehen ist die Ästhetik die Lehre vom Schönen. Doch seit 1750 hat man sich mit Alexander Gottlieb Baumgarten von dieser These verabschiedet. Seitdem überschreitet die Ästhetik die Grenzen, umfaßt alle Aspekte des täglichen Lebens. So schrieb Friedrich von Schiller in seinen Zerstreuten Betrachtungen über verschiedene ästhetische Gegenstände: «Das Angenehme vergnügt bloß die Sinne und unterscheidet sich darin von dem Guten, welches der bloßen Vernunft gefällt [...]. Das Gute, kann man sagen, gefällt durch die bloße vernunftgemäße Form, das Schöne durch vernunftähnliche Form [...].»

Das erinnert an das Postulat der Bauhaus-Gründer nach der guten Form, die auch das industriegefertigte Produkt ausweisen sollte, die sich ergibt aus vernunftbestimmtem Materialeinsatz und entsprechendem Gebrauch. Diese Architekten, Gestalter, Handwerker und Künstler strebten eine Formensprache an, die unter anderem von der Aufhebung der Gegensätze der einzelnen Disziplinen gekennzeichnet war. Architektur, Handwerk und Kunst sollten unter ein Theoriedach der Gemeinsamkeit, die Produkte sollten für jedermann erschwinglich sein, ermöglicht durch entsprechend schlichte Planung und Teilevorfertigung. Diese Ästhetik- und damit Gesellschaftstheorie veranlaßten die Nationalsozialisten, diese Institution 1933 zu schließen, die in der überseeischen Emigration überlebte und auch heute noch weltweit Einfluß auf die Gestaltung unserer Umwelt hat. Allerdings konnten Bauhaus-Lehrer wie Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier oder Hannes Mayer — es waren überwiegend Architekten, die die Direktiven vorgaben, aber auch Künstler wie Johannes Itten, Wassiliy Kandinsky, Paul Klee, Laszlo Moholy-Nagy und viele andere gehörten der Führung an — seinerzeit kaum ahnen, welche Mißverständnisse oder, präziser formuliert, gezielte Fehlinterpretationen das in den fünfziger und sechziger Jahren auslösen würde. Die funktionalistische Moderne, ursprünglich erarbeitet um einer höheren Lebensqualität aller willen, kam in der Phase des Wiederaufbaus der Bundesrepublik manch einem Großunternehmen und dessen Vasallen in den Architekturbüros und kommunalen Amtsstuben gerade recht. Was beispielsweise aus der Bauhaus-These der Umsiedlung in die Vorstädte entstand, nannte Bazon Brock: «Architektur als Verbrechen».

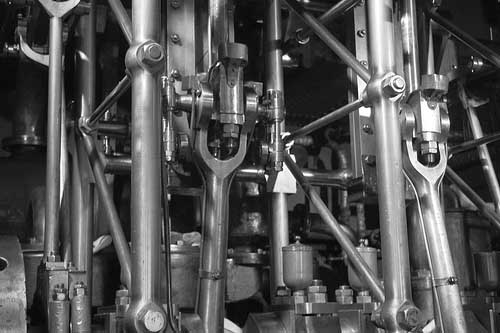

Das hohe Maß an Aggressivität dieser, so Brock, «Kaninchenstall-, Legebatterien- oder Pissoirhausarchitektur» ist auch in energiefressenden Industrieprodukten enthalten. Obschon: Wer ist noch nicht der Faszination perfektionistisch gestalteter Produkte erlegen — einer eleganten Hochhaus-Spiegelfassade etwa, der Erotik einer Concorde oder gar einer Rakete. Auch der Kontrollturm eines Kernkraftwerkes, das Röhrengewirr einer Raffinerieanlage, das kinetische Spiel von Computerbändern oder gleisendes Neonlicht können schön sein, können Reize ausüben, die als ästhetisch zu bezeichnen sind.

Wider besseres Wissen ist die Uraltkanone Freie Marktwirtschaft im Einsatz. Doch die frißt jedes aufkeimende Pflänzchen vernunftähnlicher Form auf, okkupiert sofort jeden Selbstgestaltungswillen. Das kulminiert architektonisch in der sogenannten Postmoderne, dem historisierenden Zusammentragen aller möglichen Baustile. Es hat den Anschein, als ob gewachsene optische Formen wie Säule, Giebel et cetera als Bedeutungsträger ausgeschaltet werden sollen, indem man sie in einer für die Baukaufhäuser aufbereiteten Ex- und Hoppfunktion verbraucht.

Nach Meinung der Marktstrategen läßt Kreativität sich auch fördern, ohne daß der Konsumverweigerung Vorschub geleistet werden muß. Gedruckte Malvorlagen, ein riesiges Angebot vorgefertigter Basteleien im Kaufhausdesign — schließlich ist das Geschenk am vom Handel erfundenen beziehungsweise okkupierten Muttertag auch selbstfabriziert, also der eigenen Schöpfungskraft entsprungen (oder auch dem Mißverständnis der ohnehin so nie getanen Äußerung von Joseph Beuys, jeder Mensch sei ein Künstler) und der Kopf somit wieder frei für neue Konsumtaten.

Aus marktpolitischen Erwägungen wird eine private ästhetische Ordnung vorbestimmt. Heraus kommt dabei das, was gemeinhin Geschmack genannt wird. Der mag die eigenen Verhältnisse zunächst befriedigen, den Augenblick des Genusses verlängern, kann aber kein übergreifender Lösungsvorschlag sein. Die permanente Reizüberflutung vernebelt dem Menschen die Wege, die ihn zur Selbsterkenntnis führen könnten. Aufkommender Wille zur Erkenntnis unterliegt im Kampf gegen den uniformen Geschmack. Die Gesellschaft, tanzend um das Goldene Kalb Bruttosozialprodukt, verzehrt sich in Nostalgie, die, nach Wolfgang Ruppert, nichts anderes heißt als «Verklärung der Erinnerung». Sie kulminiert in Trödel, Ramsch und wirklichkeitsverstellenden gigantomanischen Ausstellungen über Monarchien aus aller Welt; wobei hier die ewigen Sehnsüchte derer von unten eine elementare Rolle spielen, eines Tages doch noch in höfische Kreise aufgenommen zu werden.

Und längst hat eine neue Glorifizierung eingesetzt. Gezeigt werden die Anfänge des Maschinenzeitalters — als Vorläufer materiellen Wohlstands. Seriöse Kulturwissenschaftler bemühen sich, Industriekultur aus der Perspektive der Arbeiterschaft zu dokumentieren. Und Kulturpolitiker machen, im Einvernehmen mit der Industrie, daraus ein wirksames Repräsentationsinstrument wirtschaftlicher Macht. Feierlich und geschmäcklerisch wird historische Wirklichkeit zudekoriert, wird nur noch die Schönheit der Form präsentiert. Selbstredend zieht der Handel mit und bietet der postindustriellen Gesellschaft High-technical-Accessoires für Haus und Garten an — Technikgeschichte im Trachtenlook. Der technische Vorgang wird nicht mehr mit ästhetischen Mitteln verstehbar gemacht. Ästhetik als Medium des Menschen, Zusammenhänge geistig (und somit sich selbst) zu erfahren, ist zu einem Objektivierungsmittel für eine kleine Minderheit verkommen. Doch die sitzt im Glashaus und nimmt am aktiven politischen Leben längst nicht mehr teil. Die Kunst wird konsumiert in monumentalen Zusammenschauen von Exponaten, die ihrem historischen Kontext entrissen und so zu Amputaten wurden.

Der reflektierende Mensch hat Angst. Technische Potenzierung seiner körperlichen und geistigen Möglichkeiten sowie soziale Systeme der Existenzsicherung sollen Ängste bewältigen helfen. Dabei wird Kunst zur großen Ablenkung, zur quasireligiösen Ersatzhandlung. Kunst verkleidet und verbrämt eine immer bedrohlichere Wirklichkeit oder zieht sich dort, wo sie aufrichtig ist, aus der Darstellung der sinnlichen Realität zurück. In beiden Fällen gestaltet sie unser Leben nicht mehr, sondern verleiht unseren Lebensängsten Ausdruck.

Doch eine neue Generation hat begonnen, neue Sinn- und Seinsfragen zu stellen. Vielen Menschen bedeutet die Rückkehr zum kleinen geschlossenen Kreislauf weniger neurotische Idyllisierung als neue Werterkenntnis. Doch bei aller Berechtigung einer Bewegung, die sich grün, alternativ oder schlicht Umwelt- und Naturschützer nennt: Es gilt, durch alle politischen Gruppierungen hindurch, einem neuen ideologischen Unwetter zu entgehen — einer neuen Heilslehre, die zur Volksreligion ausgerufen wird. Nicht geschehen darf, was der Kulturpolitiker und Schriftsteller Hermann Glaser die «Betäubung des Logos zugunsten des Mythos» genannt hat.

Heim und Heimat

Von Bau- und anderen Häuslern

Steinbrüche der Formen

Aus: Essay und Kritik — Fragen zur Zeit, Saarländischer Rundfunk (SR 2), Dezember 1983, hier leicht gekürzte Fassung

| Mo, 31.01.2011 | link | (3669) | 4 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Fortschritt durch Rückblick

Die Technik hat sich nicht zuletzt aufgrund fortschreitender Technologie ein wenig verändert in den letzten Jahren. Vor Jahrzehnten begann man darüber nachzudenken, wie man das Ende des Maschinenzeitalters würdig musealisiert bekommt. Der Hauptgrund dieser Initiativen dürfte jedoch vor dreißig Jahren in erster Linie darin gelegen haben, daß die Politiker merkten, daß tatsächlich mehr Menschen in die räumlich geschlossene Vergangenheit blickten als aufs Fußballfeld. Nicht vergessen sein möge: Andy Warhol, der große Philosoph der ausgehenden Siebziger, war es, der feststellte, die Leute gingen immer dann ins Museum, wenn es regne. So bot sich die einmalige Chance, Kultur für alle verständlich zu machen. Und irgendwie einfach abreißen wollte man diese ganzen unbrauchbaren Bruchbuden schließlich auch nicht. Damit hätte man den ganzen Malochern ja Gesicht und Geschichte genommen. Und sich selbst Stimmen. Den aktuellen Stand der fortgeschrittenen Kulturalisierung entnehme man bitte dem Welterbe.

Wer nicht weiß, warum ein Auto sowohl mittels Erdöl als auch mit Sonnenkraft bewegt werden, weshalb ein Bügeleisen so schlimm heiß werden und wehtun kann wie das dabei begutachtete Fernsehprogramm und die Energiekrise vermutlich eine selbstgemachte ist, dem kann geholfen werden. Nach Meinung der Politiker am besten im Technikmuseum. Denn das Museum ist das billigste Kulturvergnügen — es kostet ungleich weniger als beispielsweise das Theater.

Kaum ein Bundesland, in dem zur Zeit nicht ein größeres Projekt in Arbeit ist. Und aus den bereits vorhandenen technischen Kuckanstalten soll der Muff, der Vaters Talarblick bis heute anhaftet, endgültig raus. Das wachsende Interesse der Stadt- und Landesväter am Herzeigen technischer Entwicklung kommt nicht von ungefähr. Die Museen erlebten in den letzten Jahren einen schier ungeheuren Zuschaulauf. Von den rund siebenhundert bundesdeutschen Schauen sind zwar nur dreißig reine Technik-Sammlungen, doch in fast jeder Heimatschau wird Technisches vorgezeigt — vom mittelalterlichen Holzpflug bis zur maschinenbetriebenen Hammerschmiede. Ob die großen Automobilhersteller oder die Produzenten von Panzern hart wie Kruppstahl — sie alle haben ihre Vergangenheit, teilweise aber auch Futura kommender Technologien in eigenen Räumen ausgestellt. Und für die neuen Großprojekte haben die Mäzene der Neuzeit reichlich Unterstützung zugesagt.

In Nürnberg plant seit Anfang des Jahres ein Team um den rührigen Kulturdezernenten Hermann Glaser das Museum Industriekultur. Die Frankenmetropole spielte um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts, als in Deutschland das Maschinenzeitalter richtig loslegte, eine führende Rolle in Europa. Als Ausstellungszentrum haben die Planer eine leerstehende Fabrik ins Auge gefaßt. Daneben wollte man 1982 eine große Industrieschau veranstalten. Das bayerische Kultusministerium machte Glaser und seinem Planungsteam freilich einen roten Strich durch die Subventionsrechnung — es vergab die Show nach Augsburg, wo's schließlich auch MANig zugeht. Der eigentlich nicht so streng protestantische SPD-Mann Glaser war mit seiner Vorstellung, Geschichte mal weniger aus der Perspektive der Etage des Herrn Direktor als vielmehr aus der grasigen des Fließbandarbeiters zu zeigen, dem katholischen CSU-Kulturminister Hans Maier offensichtlich zu forsch gestartet.

Weniger Schwierigkeiten haben die Berliner mit ihrem neuen Museum für Verkehr und Technik. Schon 1981 soll in den Anhalter Bahnhof einfahren, was bislang an Technischem in sämtliche Himmelsrichtungen der alten Hauptstadt verstreut ist: vom Kino- über das Rundfunk- bis zum Vergaser- und Verkehrsmuseum alles unter einem Dach.

Auch in Stuttgart sitzt eine Planungsgruppe an einem Museum, in dem die Geschichte des Maschinenzeitalters, Abteilung Baden-Würrtemberg, dokumentiert werden soll. Dreh- und Angelpunkte des Technischen Landesmuseums sind die Chemie sowie der Maschinenbau, die im Musterländle bis heute eine bedeutende Achse bilden.

Im Essener Haus der Technik, das zur Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen gehört, brüten derzeit Fachleute ein Energiemuseum aus, das mit achttausend Quadratmetern Ausstellungsfläche zu den größten seiner Art zählen wird. Wie in Nürnberg steht auch hier der Standort noch nicht fest. Im Gespräch für diesen Museumsgiganten sind Hamm oder die «Stadt der Energie» selbst.

Bis all die neuen Projekte ihre Riesentore öffnen, braucht der Technik-Verrückte freilich nicht zu verzweifeln. Schließlich gibt es das Deutsche Museum in München, seit der Grundsteinlegung 1906 die Alma mater aller einschlägigen Institutionen. Bis heute bestimmt das Motto des Gründers Oskar von Miller die Riesen-Schau: «In diesem Museum darf jeder tun, was ich will.» Aber selbst wer sich eine Woche Zeit nimmt, hat noch lange nicht alle Knöpfe gedrückt, über die der Obermeister der Technik dieselbe erklärt.

Es gibt noch andere Museen, die das Prädikat deutsch führen, etwa das Bergbaumuseum in Bochum, das Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven oder das Werkzeugmuseum in Remscheid. Nicht zu vergessen sind so leicht skurrile Einrichtungen wie das Museum für Technik und Musik, die ein wenig chaotische, aber durchaus ernstzunehmende Sammlung von Heinz Panke, Direktor, Restaurator und Führer in Personalunion. Hier funktioniert alles. Die Laterna magica von 1900 zum Beispiel, die noch immer ein rechtes Licht auf das freizeitbetriebene Vergangenheitsarsenal wirft. An die Zeiten, als die Bundesrepublik noch hoffnungsfrohe Hochpumperin des schwarzen Goldes war, erinnert das Museum der Erdölförderung in Wietze bei Celle, wo heute nur noch die Lüneburger Heide blüht. Hier wurde bis 1963 nach dem gebohrt, was jetzt weltweit auszugehen droht.

Eine der interessantesten Sammlungen beherbergt das Westfälische Freilichtmuseum technischer Kulturdenkmale in Hagen. In dem schier endlos langen Mäckingerbachtal ist nahezu alles über die beginnende Industrialisierung zu erfahren. In einem Handwerkerdorf wird wieder gearbeitet wie anno dunnemals: In Goldschmiede, Gerberei oder Sattlerei wird gezeigt, mit welcher Präzision unsere Urgroßväter werkelten. Weitere Attraktionen sind verschiedene Wasserräder, die beispielsweise Öl- und Papiermühle antreiben.

Der Technik-Liebhaber kommt beim kürzlich erschienenen Deutschen Museumsführer für fünfunddreißig Mark nicht ganz auf seine Kosten. Zwar sind alle Sammlungen aufgeführt, wen allerdings nur die technischen interessieren, der muß schweißtreibend fahnden: das Stichwort «Technik» fehlt. Fündig wird man allerdings in Sachbereichen wie beispielsweise Buchdruck und Eisen- oder Stahlerzeugung.

Zumindest die Museumsfachleute könnten sich demnächst leichter Überblick verschaffen Die Bundesregierung hat den Plan zu einem Berliner Institut für Museumskunde auf den Tisch gelegt. Darin soll allles, was in deutschen Landen an Objekten herumsteht, an einen Computer verfüttert werden.

Flohmarkt: Savoir-vivre, 11.1979

| Fr, 28.01.2011 | link | (4898) | 8 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Demokratische Identität

Im Sommer 1980 geschah in der Nürnberger Norishalle etwas, das nicht allzu häufig vorkommt: Publikum und Kulturkritik waren sich einig im Lob. Gezeigt worden war die Ausstellung Lebensgeschichten. Anhand von Alltagsgegenständen, also Werkzeuge und Hausrat, Photographien und Schautafeln erläuterte sie die Deutsche Sozialgeschichte 1850 – 1950. Besonders aufschlußreiche Gegenstände dieser dokumentarischen Geschichtsschau waren sechs Biographien, angefangen bei der des Industriellen bis «hinunter» zu der eines Dienstmädchens. Die erfolgreiche Ausstellung war einer der ersten Schritte auf dem Weg zur Identitätsfindung einer Gesellschaftsschicht, der im Museum bislang allenfalls die hinterste Ecke freigeräumt wurde — der Arbeiterschaft.

Ideenlieferant, Initiator und Leiter dieser Geschichtsbetrachtung aus der Perspektive des Grases (und mal nicht aus der der Burg) war der Historiker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ruppert, zu dieser Zeit Projektleiter am Nürnberger Centrum Industriekultur. Was die Ausstellung leistete, ließe sich auch als Erinnerungsarbeit bezeichnen.

Das ist denn auch der Titel eines Buches, als dessen Herausgeber Ruppert Beiträge von Historikern zum Thema «Geschichte und demokratische Identität in Deutschland» vorstellt und in zwei Fällen selbst als Autor fungiert. Die neun Aufsätze bestehen im wesentlichen aus Forumsbeiträgen zum Nürnberger Gespräch '79, eine Veranstaltung des Schul- und Kulturreferats der fränkischen Metropole, und stellen eine Sammlung mittlerweile unerläßlicher Informationen dar. In vielen Fällen bemühen sich die Autoren um eine angenehm lesbare, im Fall von Hans Mayers Text gar anregende Sprache. Einzig der Aufsatz von Rudolf zur Lippe, Professor für Sozialphilosophoe und Ästhetik in Oldenburg, ist von einer sprachlichen Prägung, daß ich zugunsten einer breiteren Leserschaft, um die es letztlich geht, das eine ums andere Mal gerne den Redigierstift in die Hand genommen hätte.

Mit Archäologie verbinden wir in der Regel gedanklich eine Vergangenheit, die mumifiziert ist. Wir denken an Pharaonen und deren Pyramiden, verneigen uns dabei in Ehrfurcht vor dem Glanz exotischer Herrschaft. Diejenigen, die frei nach Bertolt Brecht, diese Monumente gebaut, die die schweren Steine geschleppt haben, nehmen in unserem Geschichtsbewußtsein einen untergeordneten Raum ein. Wie auch anders? Die in unseren Museen ausgestellte Historie zeigt «traditionsgemäß» die adlige Spitze des Eisbergs. An die unter der sichtbaren Oberfläche verborgene Masse werden wir nicht erinnert.

Der Begriff Kultur wird gemeinhin recht weit «oben» angesiedelt, hat etwas von Höherem, Weihevollen. Die «Gesamtheit der Lebensäußerung eines Volkes», wie mich mein Brockhaus lehrt, bleibt versteckt im edlen Band der leinengebundenen Encyclopédie, eingestaubt vom Wissen der Gelehrten, die mit Diderot oder d'Alembert mal angetreten waren, das Volk aus der Gefangenschaft des Nichtwissens zu befreien. Allenfalls Namen und Zahlen, «Relikte» aus der Schulzeit, schwirren in unseren Köpfen herum und vernebeln Zusammenhänge. Hauptsache, wir wissen, woher die Kohle kommt. Die fürs Portemonnaie und die für den Strom.

Der Tatsache, daß wir es sind, die wir sie ausgegraben haben und weiterhin ausgraben, gehen seit einiger Zeit Historiker auf den Grund. Wie immer, wenn eine Epoche sich ihrem Ende zuneigt. «Jedenfalls ist es in der Geschichtswissenschaft keine seltene Erscheinung», schreibt Klaus Tenfelde, «daß man über Ereignisse und Entwicklungen in dem Augenblick zu forschen beginnt, in dem sie zu einem gewissen Abschluß geführt zu sein scheinen.»

Man betreibt die Archäologie der Industriekultur, so Wolfgang Ruppert, beginnt mit ihrer «musealen Präsentation», denn wir stehen «an der Schwelle der Entdeckung der Genese unserer eigenen industriell geprägten Lebensformen». Mit seiner Arbeit am Centrum Industriekultur hatte er die Anfänge zu einem Modell Nürnberg geschaffen. Dem inzwischen dort ausgeschiedenen Historiker ging und geht es darum, «die Kenntnisse der Entstehung der modernen Industriekultur zu vertiefen und einsichtig zu machen». Dabei genüge es jedoch nicht, so Ruppert weiter, «eine antiquarisch-historische Sammlung von Objekten und Industriedenkmalen anzulegen» Denn, vervollständigt Klaus Tenfelde, «es escheint uns sinnlos, Kulturelles aus dem Kontext von Werten zu lösen».

Nur eine historisierende Schau zusammenzutragen reicht nicht aus, um zur Selbstfindung zu gelangen. Die Autoren von Erinnerungsarbeit fordern uns auf, selbst Archäologen zu sein und ans Tageslicht zu fördern, was diese andere, eben nicht «hochkulturelle» Vergangenheit kennzeichnet. «Unsere persönlichen Erfahrungen», stellt Lutz Niethammer fest, «datieren wir nicht nach dem Kulturfahrplan, sondern nach Geburt und Tod von Verwandten, nach Umzügen, Heiraten, Berufseinschnitten».

Diese persönlichen Erfahrungen sind beispielsweise festgehalten in Photographien oder Briefen. So sind Familienalben, Keller, Speicher und so weiter Fundgruben der eigenen Geschichte. Mit ein bißchen Aufmerksamkeit läßt sich diese mühelos mit der anderer verbinden. «Lebensgeschichte», hat Rudolf zur Lippe an seiner eigenen Vita herausgefunden, «führt im Rahmen der Wirkung der anderen zu einer Identität.»

Eine andere Lebensgeschichte kann sein die der Frau, die 1978 immerhin 111 Jahre alt geworden war. Ruppert hatte das damals einer Zeitungsmeldung entnommen und war angeregt worden, zurückzurechnen: «Ein Jahr vor ihrer Geburt (1866) hatte der letzte ‹Bruderkrieg› zwischen Preußen und den süddeutschen Staaten stattgefunden. [...] Die Arbeiterbewegung organisierte sich gerade. [...] Die Verstädterung setzte gerade ein. Nach wie vor galt das Züchtigungsrecht der Herrschaft gegenüber den Dienstboten. Frauen waren zum Studium an den Universitäten nicht zugelassen.» Auch ein Bummel über den gemütlichen Flohmarkt muß kein nostalgisch verklärter Rückblick sein. Er kann sich als «Spurensicherung» unserer Geschichte erweisen. Vorausgesetzt, wir halten uns an die These von Rudolf zur Lippe: «Bedingung für Geschichtsbewußtsein ist eigenes Erleben und Bewirken von Prozessen ...»

In diesem zwar von Wissenschaftlern verfaßten, aber dennoch für jeden lebaren Handbuch für ein dringend notwendiges neues (Geschichts-)Bewußtsein fehlt auch nicht der Hinweis von Karl Bosl, die Wurzeln unserer Identitätsfindung seien in Kenntnissen des Mittelalters verankert. Denn aus dieser Aufbruchsepoche heraus sei «ein großartiger Aufstieg aus Lebeigenschaft, Hörigkeit, Schollegebundenheit, Zwangsarbeit, Dienstverpfichtung zur adleigen und bürgerlichen Freiheit sowie zur bäuerlichen Besserstellung erfolgt [...], und zwar gerade in Deutschland ziemlich einheitlich aus der Grundstruktur der familia».

Erinnerungsarbeit. Geschichte und demokratische Identität in Deutschland.

Flohmarkt der Pseudonyme: Vorwärts spezial, 2.1983

| Do, 27.01.2011 | link | (22544) | 5 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Gesellschaftsspiele |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6429 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig