Geldgezähmter Wildwuchs

Wohl vom Zentrifugalhafen ausgehend wird zur Zeit im Hermetischen Café die kulturelle Situation Hamburgs erörtert. Auslöser ist ein Offener Brief. In und mit ihm wehren sich die zentralnordelbischen «Kreativen» dagegen, sich vor den Karren einer «Markenstadt Hamburg» spannen zu lassen. Unter anderem meint der geschätzte Kid dazu:

«Gegen den Sog von beispielsweise Berlin kommt Hamburg natürlich schlecht an. Die haben dort die EU-Subventionsmillionen keine Hemmungen, werben radikal alles ab, was in anderen Städten nicht bei drei auf dem Fördertopfbaum ist, und machen dort wirklich das Beste aus den Brachflächen.»

Nun will ich nicht behaupten, daß sei ein wenig hermetisch gesehen. Aber gerade dieser Tage vernahm ich aus Berliner Kreisen, die Bundeszentrale auch für kulturelle Bildung sonne sich nicht minder in den Kreativ-Lorbeer-Strahlen, die von den Freien, sprich kaum oder gar nicht Subventionierten geschaffen würden.

Dabei stellt sich die Frage: War das je anders? Ich erinnere mich jedenfalls nicht beziehungsweise habe unangenehme Erinnerungen an berechtigte Klagen aus München* (wo ich lange lebte) oder anderen Städten. Bereits in den Siebzigern, verstärkt dann in den Achtzigern ging das los, als seitens derjenigen, die Freiheit monetär interpretieren, die Versuche einsetzten, in ein gerademal gediehenes Beet föderaler Förderstruktur die völlig fremdartige Pflanze US-amerikanischer Kulturförderung zu setzen: Weniger aus dem Steuersäckel sollte kommen, dafür mehr aus den Portokassen solventer Unternehmen. Völlig unberücksichtigt blieb dabei, daß in den USA in diesem Zusammenhang Subvention nahezu unbekannt war, deutsche kulturelle Unterstützung jedoch unabhängig von der Privatwirtschaft sein und bleiben sollte. Aber die US-Genetik steckte quasi ursächlich in bundesdeutschem Boden, weshalb es relativ unbemerkt blieb, wie sehr diese gänzlich andere Art ins Kraut zu schießen begann. Als dann die deutschen Lande weiter wurden und die Gelder sich ohnehin weltweit andere Flußläufe suchten, war das Ziel erreicht, das dann auch noch via Europa Nahrung erhielt: Abbau von Subventionen. Daß dabei auch noch die Kultur unter die immer gigantischer werdenden Traktorenwalzen geriet, die den Boden immer tiefer in ihn drückten, auf daß bald nur noch genetisch verändertes Saatgut aufgehen wollte (und sollte), blieb weitgehend unbemerkt. Jedenfalls von der breiten Bevölkerung, für die Kultur, alternativ zum Glashaus «klassischen» Treibens, bei Tarzan als König der Löwen aufgeht. Nach wie vor ist der Undressiertes oder Wildwachsendes nämlich nicht ganz geheuer, also Einzusperrendes oder wegzuspritzendes Unkraut. Wie auch anders?

Mit Hamburg verbinde ich ohnehin von jeher die Pfeffersäcke, die in vorderster Reihe stehen und alles andere zustellen. Dort wird besonders gerne mit mildem Lächeln auf die soziale Gesinnung von Handel (und Industrie) verwiesen, die früher als Mäzenatentum gekennzeichnet war (und der auch heute noch gehuldigt wird), aber als Sponsoring allüberall längst einheimische Pflanzen verdrängt. Erschwerend wirkt sich dabei allerdings aus, daß es chinesische (Hamburg hängt ja im besonderen an diesem Tropf) oder sonstige Investoren aus der großen weiten Welt kaum interessiert, ob Dichter, Musiker, Tänzer et cetera, die einen kulturellen Bodensatz bilden, aus dem später einmal große Blüten blühen sollen, kommunal oder regional etwas zu beißen haben. Die Situation des Gängeviertels unterstreicht das deutlich.

Hamburgs Bürgerschaft hat zig spendenabzugsfähige Millionen für die Elbvielharmonie gegeben. Aber würde sie das auch tun, ginge es nicht um Hoch(glanz)kultur? Vermutlich nicht. Denn in dieser Feudalstruktur — deren Wiederaufnahme ja obendrein zunehmend gefordert und gefördert wird, nicht zuletzt durch wortführerische Trittbrettfahrer wie Sloterdijk — schaut man kulturell nunmal lieber zurück statt nach vorne. Dort hat man nämlich nicht gelernt und will es auch nicht wissen, daß ein Acker gepflegt sein will, soll er beste Früchte tragen. Nicht vergessen werden sollte dabei auch, daß offensichtlich nicht nur die (Hamburger) Grünen vergessen haben, was Humus ist.

So bleibt die (schwarzmalende?) Frage: Wohin wird dieser Globalisierungsmoloch noch führen, wenn er, nach der endgültigen Unterzeichnung des Lissaboner Vertrages, via europäischem Zentralismus in die Haushalte der Staaten eingreift? Zwar ist ohnehin bereits jetzt nahezu alles den (ungeschriebenen?) Gesetzen der weltweiten Privatwirtschaft unterworfen, nach denen die «kulturelle Erbauung» eben nur dann etwas wert ist, wenn sie Unterhaltung bietet beziehungsweise Marktchancen hat. Aber dann dürften im Tanzsaal die Lichter endgültig ausgehen. So dürfte es anschließend keinerlei Rolle mehr spielen, ob der Tänzer im berlinischen oder hamburgischen Kiez auftritt. Denn dann ist es auch in Barcelona oder in Warschau zappenduster. Und auch in Zagreb wird's dann kein zu bestellendes Brachland mehr geben, auf dem irgendein Wildwuchs malt, singt oder tanzt.

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Das ist keine Absage an Europa! Es ist eine Absage an ein Europa, das alleine vom Geld regiert wird.

* So hieß es beispielsweise im März 1984 im in Bonn erscheinenden Vorwärts: «München gilt als Kulturhauptstadt der Bundesrepublik. Traditionsgemäß haben vor allem die bildenden Künste in der Isar-Metropole ihre Heimstatt gefunden. Doch wie stets hat die nach außen so glänzende Medaille eine trübere Kehrseite: Es mangelt in der CSU-dominierten Stadt nicht an Verwaltungsbauten, wohl aber an Atelierräumen. Rechtzeitig vor den Kommunalwahlen ist es den Münchner Parteien eingefallen, dieser mißlichen Situation entgegenzutreten.» Dennoch blieb getitelt:

«Und wo denn bleiben die Künstler?»

Als dann die SPD (wieder) an die Regierung kam, änderte sich allerdings auch nicht bewegend viel.

| Mi, 04.11.2009 | link | (3577) | 7 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |

Voller Stolz ...

Heute erreichte mich über den wegen seines vorauseilenden Gehorsams und dem damit verbundenen, geradezu lächerlichen Bildverbot menschlicher Nacktheit — pietistisch geprägte US-amerikanische (Doppel-)Moral eben — zu unrecht einzig und allein gescholtenen Photographie-Aussteller Flickr (ich habe mich zu ihm mal geäußert) die Nachricht, eine meiner Abbildungen von Wirklichkeit sei in eine sogenannte Galerie aufgenommen worden. Nun nehme ich zwar zwischendrin auf einer solchen eine ordentliche Mütze Schlaf im oberen Teil meines Dorfbüros, aber im anderen Zusammenhang reißt mich der Begriff nicht unbedingt aus ebensolchem. Vor allem die Entwicklung der auch bereits in die Tage gekommenen jüngeren Entwicklung im Geschäft mit der (bildenden) Kunst als merkantil geprägtem Religionsersatz schläfert mich eher wieder ein; zu umfassend sind meine Erfahrungen mit den allgemein doch recht kümmerlichen Absichten, in den Künsten mehr sehen zu wollen als mehr oder minder gut unterhaltende Hochkultur.

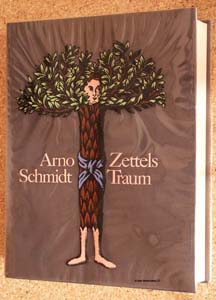

Nun gut, ich bin ohnehin alles andere als ein Künstler, von daher gesehen betrifft mich diese Veröffentlichung auch eher weniger — zumal nicht ich gemeint bin, sondern der abgebildete Gegenstand —, wenn ich auch jemand bin, der seit jungen Jahren damit beschäftigt ist. So gesehen empfinde ich als kunstbegrifferweiternd die Rubrik, innerhalb der sie stattfindet: Worauf die Deutschen stolz sind. Glücklicherweise steckt da eine gewisse (Selbst-)Ironie drinnen; dieser Nationalstolz war mir nie geheuer. Ein in China lebender Deutscher mit vermutlich chinesischer Ehefrau hat sie offensichtlich begründet. Da reiht er dann solche Perlen auf wie die deutsch-deutsche Grenze; das Denkmal dessen auf dem im Städtchen so genannten «Fäkalienmarkt», der als der Roider Jackl in die Münchner Geschichte einging; die (mir unbekannte, aber was heißt das schon) Rockband Epsilon; ein mir bis dahin ebenfalls noch nie vorgekommenes Stück Thüringer Wald; Carl Friedrich Gauß als Repräsentant der guten alten Deutschmark; das Bier der Brauerei, die mir unvergessen bleiben wird, da ich aus deren Gaststätte im Bamberg mal rausgeflogen bin, weil ich in ebendieser, für alle sichtbar, mehrmals eine Frau (auf den Mund!) geküßt habe und sie auch noch zurück, sie also ebenfalls; eine Anspielung auf den mir als unser Hausphilosoph wohlbekannten Werner Enke; die Bratwurst, selbstverständlich für einen Coburger die fränkische; das Goggomobil; ins Japanische mutiertes DDR-Automobil-Design; mit Hans Holbein die Erinnerung an Lukas Cranach und Albrecht Dürer, das hölzerne Laufrad des Karlsruhers Karl von Drais und deshalb Draisine genannt — und dann eben «German modernist literature's glorious monument», die von mir abgelichtete Zettelei. Bemerkenswert dabei ist unter anderem, daß der deutsch-chinesische, chinesisch-deutsche Chronist zur Erklärung offenbar gezwungen war, nicht nur die deutschsprachige Wikipedia einzuspannen, da es diesem Denkmal zeitgenössischer deutscher Literatur offensichtlich nicht gelungen ist, ins Englische einzudringen, obwohl das Werk durchdrungen ist von ihm. Womit wir wieder bei der guten alten Kunst wären — als Instrument der Wahrnehmung.

Nun gut, ich bin ohnehin alles andere als ein Künstler, von daher gesehen betrifft mich diese Veröffentlichung auch eher weniger — zumal nicht ich gemeint bin, sondern der abgebildete Gegenstand —, wenn ich auch jemand bin, der seit jungen Jahren damit beschäftigt ist. So gesehen empfinde ich als kunstbegrifferweiternd die Rubrik, innerhalb der sie stattfindet: Worauf die Deutschen stolz sind. Glücklicherweise steckt da eine gewisse (Selbst-)Ironie drinnen; dieser Nationalstolz war mir nie geheuer. Ein in China lebender Deutscher mit vermutlich chinesischer Ehefrau hat sie offensichtlich begründet. Da reiht er dann solche Perlen auf wie die deutsch-deutsche Grenze; das Denkmal dessen auf dem im Städtchen so genannten «Fäkalienmarkt», der als der Roider Jackl in die Münchner Geschichte einging; die (mir unbekannte, aber was heißt das schon) Rockband Epsilon; ein mir bis dahin ebenfalls noch nie vorgekommenes Stück Thüringer Wald; Carl Friedrich Gauß als Repräsentant der guten alten Deutschmark; das Bier der Brauerei, die mir unvergessen bleiben wird, da ich aus deren Gaststätte im Bamberg mal rausgeflogen bin, weil ich in ebendieser, für alle sichtbar, mehrmals eine Frau (auf den Mund!) geküßt habe und sie auch noch zurück, sie also ebenfalls; eine Anspielung auf den mir als unser Hausphilosoph wohlbekannten Werner Enke; die Bratwurst, selbstverständlich für einen Coburger die fränkische; das Goggomobil; ins Japanische mutiertes DDR-Automobil-Design; mit Hans Holbein die Erinnerung an Lukas Cranach und Albrecht Dürer, das hölzerne Laufrad des Karlsruhers Karl von Drais und deshalb Draisine genannt — und dann eben «German modernist literature's glorious monument», die von mir abgelichtete Zettelei. Bemerkenswert dabei ist unter anderem, daß der deutsch-chinesische, chinesisch-deutsche Chronist zur Erklärung offenbar gezwungen war, nicht nur die deutschsprachige Wikipedia einzuspannen, da es diesem Denkmal zeitgenössischer deutscher Literatur offensichtlich nicht gelungen ist, ins Englische einzudringen, obwohl das Werk durchdrungen ist von ihm. Womit wir wieder bei der guten alten Kunst wären — als Instrument der Wahrnehmung.Wenn ich mich recht erinnere, hatte dieses Nacktheitsverbot seinerzeit unter anderem mit der noch nicht so ausgeprägt kapitalistischen kommunistischen Volksrepublik China zu tun. Nun kommen ausgerechnet von dort solche entblößenden Photographien. Nun gut, da macht sich niemand über die fernöstliche Kultur und deren spätere revolutionäre Absage an die Abbildung geistiger Nackedeis lustig, sondern da apokalypst fröhlich subjektiv wohlfeiler deutscher Humor für sich hin. Daß offenbar daraufhin ein weiterer Chronist diesen Traum auch noch in Europa Fotografie-European photography-la photographie d'Europe eingliedern wollte, entspricht ja dann durchaus auch den von mir mal erwähnten Intentionen, hier geäußert von ennalyt: «Der 37. Bergsee, die 18. Kirche oder der Tick, alles in einen schrägen Rahmen zu setzen: ok! Das sprengt dann Toleranzgrenzen.»

Und wer weiß, vielleicht erhält Arno Schmidt auf diese Weise der Vermittlung am Ende doch noch einen englischsprachigen Wikipedia-Eintrag.

| Fr, 30.10.2009 | link | (2227) | 4 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |

Des öfteren mit Geräusch verbunden

Die Musik. Auch ich bin, wie so viele, mit ihr aufgewachsen. Bei mir war es allerdings Parallele, nicht Alternative zum Buch. Gehört wurde viel, aber in einer leicht einseitigen Weise, zu der dann jedoch Aufführungspraxen sowie Disziplinierungsmaßnahmen kamen, die sie mir in der angebotenen Form vergällten. Mit dem Ergebnis, daß ich mich der aktiven Erweiterung verweigerte. Zum Beispiel beim Unterricht am Klavier, auf dem ich demonstrativ lustlos herumklimperte. Die zur Zeit meiner Kindheit übliche Strafe des Hausarrests zog bei mir nicht sonderlich und war überdies leicht absurd, da ich ohnehin bereits zum Stubenhocker erzogen worden war, denn meine Erzieherin war der Meinung, allzu viel Kontakt zu Außenwelt verderbe den Charakter. Eine wirkungsvollere Maßnahme wäre das Verbot des Lesens gewesen. Die aber wäre dem pädagogischen Gebot vom Buch als bildendem Element zuwidergelaufen. Also unternahm meine Gebieterin keine weiteren Versuche, aus mir einen Konzertpianisten zu machen.

Was ich später meiner Mutter vorwerfen sollte. Einmal, sagte ich irgendwann später zu ihr, als wir uns noch einigermaßen vertrugen, während uns im besten Wortsinn Negermusik eindudelte, eine ihrer ganz seltenen Anwandlungen, die sie in ihre Jugend träumten, hättest du wirklich streng gewesen sein müssen, denn dann würde ich jetzt virtuos auf einem Bechstein gegen diesen musikalischen Terror anspielen, auch gegen die tagelangen, oftmals nie endenwollenden Callas-Abende, deren einzige Abwechslung in Beniamino Gigli oder dessen Vorsänger Enrico Caruso bestand. Und zwar mit der von mir bevorzugten Negermusik, auch wenn sie sich anders anhörte als die der meisten anderen. Ich war auch als Mittzwanziger noch immer völlig besessen von den neuen, mir zuvor völlig unbekannten radikalen Tönen des Alexander von Schlippenbach und hätte nur zu gerne so derart genialisch einen edlen Konzertflügel maltraitiert, wie er das in Konzerten tat, denen ich in den Sechzigern fasziniert so etwas wie lauschte. Eine Variante wäre dann das noch hinzugekommene, geradezu orchestrale Chaos gewesen, der mein gesamtes musikalisches Kindheitsleid gerächt und mir auch noch Genuß gebracht hätte.

Einige Jahre später, ich bewegte mich auf die Mitte der Vierzig zu, spürte ein lieber Freund, Musikwissenschaftler, vor allem aber leidenschaftlicher Komponist, bei mir ein gewisses Interesse an neuen Tönen auf. Bis dahin hatte es nicht nur Adorno geschafft, mich von Zwölftönern abzuhalten, gleichwohl ich immer wieder mal interessiert hinlauschte. Mit der Geduld eines musikalischen Engels machte der um einiges jüngere und wohl deshalb vom Wortführer der Frankfurter Ästhetischen Erziehung (den ich teilweise noch genossen, vielleicht [?], weil ich ihn über weite Strecken nicht verstanden habe) nicht sonderlich beeindruckte Freund mir begreiflich, daß auch Kompositionen von Neutönern genossen werden dürfen; Adorno habe das übrigens auch nicht anders gesehen. Man müsse sie allerdings zunächst einmal kennenlernen. Aber die Konserve sei dafür eher ungeeignet, der Besuch eines Konzertes trüge zumindest teilweise die Bereitschaft an der aktiven Teilnahme mit. Also ging ich in die kleineren Konzertsäle und hörte mir neuere Töne an. Zur Erholung gab's dann Bebop, jazzige Blasorchester, französischen Kitsch und viel, sehr viel (mich später, aber doch noch erobert habende) Oper (wenn auch weniger die von Wagner)

Aber etwas hängengeblieben ist durchaus, zumindest meine Sinne hat es ein wenig geschärft. Zwar bin ich mittlerweile auf dem linken Ohr halb taub und auf dem rechten höre ich auch nicht sonderlich gut; Überbleibsel in der Kindheit fehlbehandelter Trommelfellschäden, weshalb der vielen ununterscheidbaren Nebengeräusche wegen (Kino ist für mich krachendes Höchstleid, dem ich mich deshalb seit langem nicht mehr aussetze) der Konzertsaal nicht mehr infrage kommt. Nun ja, Beethoven hörte sich ja auch eher im Kopf zu. Und da ich keinerlei Genius in mir trage, nehme ich eben die Konserve, wenn ich Bedürfnisse habe, die über die regelmäßige Konsumtion meiner musikalischen Grundnahrung hinausgehen.

Musiktheorie war mir immer fremd. Es war immer das fühlige Bedürfnis, dem ich mich hingegeben habe, der Lust auf Töne, die meine Stimmung ausdrücken oder wiedergeben, wobei das Gängige in der Regel an mir vorbeigegangen ist; was am manchmal etwas genaueren Hinhören gelegen haben mag. Aber in die Theorie zur Musik habe ich immer hineingelauscht, besser -gelesen. Was sie, wie all die anderen Künste und deren Begleiterscheinungen, innerhalb einer Gesellschaft zu bewirken vermag, das hat mich immer interessiert. Um so gespannter lese ich zur Zeit dort mit, wo ich ohnehin immer wieder einiges über mich und meine kleine Welt erfahre (was im sich selbst preisenden Qualitätsjournalismus immer öfter ausbleibt). Vor etwa zwei Wochen war «verabredet, ein paar Adorno-Aufsätze zur Ästhetik und zum Jazz zu lesen und darüber zu reden». Dem folge ich jetzt aufmerksam und möchte es jedem empfehlen, dem nach einem ordentlichen Musikrausch hin und wieder ein gewaltiger Kater durch den Kopf marschierte. Ungemein spannend, das Ganze! Denn schließlich geht es nicht nur um Musik, sondern auch um den Nachweis, daß alles zusammenhängt. Nicht nur in der den Künsten. Und daß es Adorno auch (oder alleine?) darum ging.

| Mi, 28.10.2009 | link | (4380) | 9 K | Ihr Kommentar | abgelegt: La Musica |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6391 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig