Musikalische Zerreißprobe

Ich bin mir im klaren darüber, daß es wieder einmal schiefgehen wird mit der (Selbst)Ironie. Ein sich letztlich viel zu ernst nehmender Mensch bin ich dann doch, ein zerrissener obendrein, und zeitlebens werde ich das wohl bleiben. Seit frühester Zeit. Bereits zu Zeiten, als ich noch gar nicht eigenständig denken konnte, als das Gefühl noch übermächtig war, ahnte ich, ich würde es in die Schranken, es zurückweisen müssen, so etwas wie eine europäische Außengrenze errichten, weil ich meine Autonomie in Gefahr sah; der Unterschied zur Autarkie war mir noch nicht so recht bewußt. Also beschloß ich, der ich bis dahin die großen Denker allenfalls bruchstückhaft mitbekommen hatte, weil ich, auch in oder besonders gerne in der Schule, immer schon recht vor mich hinträumte (längst habe ich das umformuliert in Langsamdenken), dennoch ein Philosoph zu werden und mein Denkgebäude mit einer fundamentalen Formel zu beginnen: neunundvierzig Prozent. Diese sollten fortan nicht mehr überschritten werden. Der Rest sei Ratio.

Diese Erinnerung an die kontinuierlichen Geistesgefechte in meinem oberen Marsfeld kam mir, als die kontroversen Meinungen zur Musik von Hanns Eisler geäußert wurden, in denen es hieß: er sei ein politischer Komponist; er sei alles andere als das; Musik sei niemals politisch. Schon letzteres ist insofern äußerst schwierig nachzuvollziehen, als die Aussage bereits das Gegenteil belegt. Alleine die Behauptung, man könne mit Musik keine politische Überzeugung zum Ausdruck bringen, entbehrt jeder Grundlage, ist doch jedes unpolitische Verhalten bereits politisch. Wer mit einer solchen Begründung nicht wählen geht, leistet entsprechenden Auswirkungen Vorschub. Ich will mich auch gar nicht mal auf Eisler alleine berufen, der ausgeführt hat, was falsches Pathos anrichten kann: «Ich bin gegen die schlechten Komponisten, die Dummheiten, Schwulst, Dreck und Schwindeleien in der Musik ausüben. Ich bekämpfe das seit 1918. Heute ist 1961. Ich gebe zu, ich bin besiegt worden.»

Karajan als Beispiel fällt mir soeben (Kleist, paraphrasiert) ein, der Gefühle sensibler Menschen zugrunde zu richten vermochte, indem er Beethovens Neunte dirigierte, als würde ein Führer möglichst prunkvoll zu Grabe getragen werden müssen, um ihn schneller vergessen zu können, wie mich seine Interpretation des gehörlosen Meisters sanftes städterdenkerisches Hirtenspiel

Mein Dekret: nur im Lande bleiben. Wie leicht ist in jedem Flecken dieses erfüllt! Mein unglückseliges Gehör plagt mich hier nicht. Ist es doch, als ob jeder Baum zu mir spräche auf dem Lande: heilig, heilig! Im Walde Entzücken! Wer kann alles ausdrücken? Schlägt alles fehl, so bleibt das Land selbst im Winter wie Gaden, untere Brühl usw. Leicht bei einem Bauern eine Wohnung gemietet, um die Zeit gewiß wohlfeil. Süße Stille des Waldes! Der Wind, der beim zweiten schönen Tag schon eintritt, kann mich nicht in Wien halten, da er mein Feind ist.»als mich des schönen und reichen k.u.k-armenischen Ritters Herbert Pastorale fast taub machte wegen der lärmenden Nebengeräusche, den dieser Schwulst verursachte, wie der Deutschen Liebster Sibelius' Lande in einem Pathos durchritt, als ob er Goethes Erlkönig durch Karelien bringen müßte, um nur den Anschluß an die deutsche Breitenwirkung der Leidkultur nicht zu verfehlen. Nun gut, dieser zur Parade aufrufende Fahnenschwinger aus Österreich war schließlich kein Komponist, sondern eher Obermusikverwalter von Nachkriegsgefühlen, die den Meister aus Deutschland sterben lassen sollten und ihn doch immer wieder aufweckten. Außerdem trenne ich mich offensichtlich allzu schwer von einmal gefällten Urteilen. Das meine ich nicht, weil ich eine Art Nazirichter auch nach Kriegsende bin, sondern weil ich's immer wieder mal versuche, diesem Herrn zuzuhören. Gerade habe ich, um mich zu prüfen, nochmals Beethovens Fünfte angehört, obwohl das Wetter zumindest von innen nach draußen eigentlich eher eine pastorale Stimmung vermittelt, bei der der Stabschwinger ausnahmsweise mal richtig Geschwindigkeit in Formel-1-Manier vermittelt hat, vielleicht um die Touristen nicht zu vergraulen, die auch für europäische Musikgeschichte nicht mehr als eine Stunde Zeit haben, und ich muß dem Kommentator recht geben: «Vollgasfahrt». Das wird nichts mehr mit gemeinsam empfundenen Gefühlen zwischen uns beiden.

Beethoven, Skizzenblatt von 1815,

Diese Hoffnung sei politisch, meinte ein wenig unwirsch der Dirigent in der profunden Dokumentation von Ellen Fellmann zu den Bläsern, als die ihm während der MusikTriennale Köln 2010 in den Proben zu Eislers Deutscher Sinfonie offenbar zu getragen daherflöteten, -posaunten, -fagottierten et cetera. «Blasen sie sich die Lungen aus dem Hals.» Eine, eben diese eigenartige Ruhe sollte herrschen, so interpretiere ich das, die den konstanten Wind von hinten herantrug, der den Rücken stärkte gegen die übel paradierende Wind- und Rauchmaschine, die einem die Wahrnehmung vernebeln sollte.

Und dann wankte es wieder einmal in seiner Brüchigkeit, mein altes, mittlerweile historisch zu nennendes Fundament auf der Basis 49 versus 51, dieses Gewühl gegen Hertie. Mir verlärmtem Großstädter war nach Landleben wenigstens im Gehör zumute, und dann schmetterte es mir neutönende Hoffnung in die ohnehin lädierten Ohren. Wieder einmal zerriß es mich schier zwischen meiner hingabebereiten Sehnsucht nach sanften Harmonien, wie sie beispielsweise auch bei Edward Grieg oder Jean Sibelius säuseln, wenn man nicht genau hinhört, wie bei diesen Gefühlsduseleien, wie sie völlig verfehlte Geräuschkulisserien in ernsthaft ernstgemeinten Dokumentionen verursachen oder gar zielgerichet bei Werbekonsumenten jede Kritikfähigkeit außerkraft setzen sollen. Doch dann ging wenigstens der mir innewohnende schrebergartige, alles noch so winzige Chaos durch Ordnung ausgrenzende Jägerzaun hoch, der mir alpengleich den freien Blick aufs Mittelmeer verstellt. Ich stellte die Lauscher auf. Richtig. Ich schaute ins Innere hinterm Horizont. Wie bei den Composer's, Schlippenbachs oder ähnlichen Krankheiten. Den urteils- beziehungsweise Karajan prüfenden Beethoven hatte ich also wieder ins Gestell zurückgelegt, die olle Scheibe aus dem Regal genommen, die ich bei meinem trödelnden Nachbarn endlich mal gegen eine ganze Kiste voller Schwachheiten eingetauscht hatte, und Eislers Auslegung von Hoffnung zugehört. Und höre da: das Wohlgefühl des Erkennens und Verstehens kam auf in diesem Bekenntnis, nach dem Ratio und Emotio keineswegs Gegner sind, sondern über die obere Festplatte gesteuerte Partner. Man muß lediglich die korrekte Einstellung zulassen. Denn es ist letztlich ein leichtes, beim Gehen den Boden zu berühren, wie Herbert Achternbusch mal notiert hat.

Wem nach Nachhören zumute ist: Wie einst von arte aufgezeichnet und von Andershörenden in die Tube gestellt, kann's klingen.

| So, 13.11.2011 | link | (3143) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: La Musica |

Gleich, gleicher, am gleichesten

«Die Würde eines Polizisten», schreibt Georg Seeßlen, «in einer demokratischen Gesellschaft besteht darin, dass er sich die Arbeit nicht leicht macht und nicht leicht machen lassen will. [...]» Möglicherweise enthält Seeßlens Brief an eine junge Polizistin, an einen jungen Polizisten zumindest eine der vielen Antworten auf die in letzter Zeit immer häufiger gestellten Fragen, die Seeßlen so einkreist: «Es ist abzusehen, dass der Widerstand in der Bevölkerung gegen diese Politik der ungerechten Verteilung der Gewinne und der Lasten zunehmen wird, und dass an mehreren Orten, wie jetzt in Griechenland, entstehen wird, was unsere Medien ‹bürgerkriegsähnliche Zustände› nennen. Und es ist absehbar, dass die Regierungen, den populistischen Lippenbekenntnisse zum Trotz, in diesem Zustand einer an ihrer eigenen Ungerechtigkeit auseinanderbrechenden Gesellschaft gegen ihre unbotmäßigen Bürger immer mehr die Polizei einsetzen wird. Eine Polizei, die möglicherweise zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges auch in Deutschland um ihr demokratisches Grundverständnis ringen muss. Denn offensichtlich häufen sich Einsätze, die nicht mehr dem Auftrag unseres Polizeigesetzes unterliegen, nämlich die öffentliche Sicherheit und die öffentliche Ordnung zu gewährleisten, sondern den Interessen sehr spezieller politisch-ökonomischer Allianzen dienen.»

Meine Gedanken gehen dabei allerdings über Brokdorf, Castor, La Hague und weitere mehr oder minder gewaltige Bewegungen vor den Börsen der Metropolen hinaus. Im kleineren Kosmos halten vor allem Lokal- und Regionalpolitiker ihre von der zerfallenden Gesellschaft zerfurchten Gesichter allzu gerne in die Fernsehkamera. Immer wieder tauchen die laufenden Bilder vor mir auf, die gezeigt werden, wenn in Bayern eine Polizistin erschossen wird und besonders gesellschaftskritische öffentlich-rechtliche Anstalten wie der MittelDeutsche Rundfunk heimatlich patriotisch feststellen, daß es eine gebürtige Thüringerin war, die ihr Leben in einem zwar benachbarten, aber doch fremden Land für die Gemeinschaft ließ, vermeintlich getötet von illegal auch Ländergrenzen Überschreitenden. Und das bei einem Recht, das nicht für Menschen aus einem Ausland zu gelten scheint, in dem ein mittleres deutsches Leben nichts wert ist.

Wir leben, so Seeßlen, in einer «postdemokratischen Allianz von Regierungen». Was aber denken diejenigen, die nicht einmal nach einer Demokratie zu denken vermögen, da sie über ein solches Vermögen weder vor noch danach verfügten? Denken sie überhaupt? Wenn sie, wie manch einer dieser Außergesetzlichen, die, nicht nur als hervorragend ausgebildete Lehrer oder Wissenschaftler, häufig weitaus mehr wissen als manch einer dieser Dorfpolizeipräsidenten, in ihrer Resignation davon ausgehen, daß bereits in der Antike die Oberen über die Demokratie bestimmten und sich längst auch der güldene Westen, in den sie der Hoffnung wegen die Grenzen überschritten haben, zusehends mehr diesem antiquierten Verständnis von Volk zuwendet? Oder praktizieren sie schlicht diesen Automatismus der Waffen, derer sie sich bedienen, die sie mal, wie die, die's ihnen vormachen, von Ergaunertem kaufen, mal den von ihnen geschaffenen Leichen einfach wegnehmen wie einst andere anderen das Zahngold, die einer fremden, also nicht der eigenen, für sie ohnehin nicht existenten Gesellschaft die Mobilitätsvenen aus dem Leib reißen, weil's kupfern glänzt, viel wirklicher als ein papierner Goldbarren in einer zudem nicht mehr kontrollierbaren Parallelwelt, sie sich also bedienen, wie man's ihnen in der weiter oben angesiedelten, nichtexistenten Gemeinschaft gezeigt hat, daß Eigentum und Raub in der Bewertung kaum Unterschiede aufweisen.

Vielleicht sollten die Damen und, in der Überzahl, Herren, die sich gerne wiedergewählt sähen, mal darüber nachdenken, welche Folgen das haben könnte, wenn das über die lokalpatriotischen Grenzgedanken ufert und bald gar Polizisten so wenig verdienen, daß sie, um ihr Überleben zu sichern, auf eine Gesetzgebung pfeifen, die schon zur großen Revolution, die uns die Civilisation (in Deutschland auch Kultur genannt) beschert hat, kaum funktionierte: Vor dem Gesetz sind alle gleich. Gleichheit, dieser aus dem französischen Égalite übernommene Begriff, meinte übrigens nichts anders als: vor dem Gesetz. Aber gleich ist gleicher als Gleiches. Deshalb müssen und sollten auch nicht Gesetze verändert werden, da sie ohnehin nichts und niemanden in den Zustand der Gleichheit versetzen, gleich gar nicht durch die oftmals alles andere als unabhängige Justiz, sondern die Gesellschaft erst einmal in eine, nenn' ich's mal Ordnung, gelangen, in der menschliche Gesetzgebung Gültigkeit hat.

| Fr, 11.11.2011 | link | (2645) | 3 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |

Tolles Patschnäpfchen

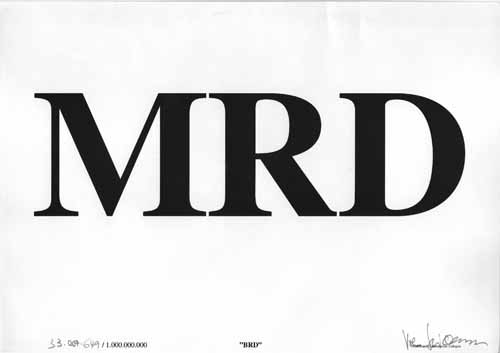

Was ich so alles aufhebe. Rostige und verbogene Nägel waren eigentlich bislang nicht unbedingt mein Begehr der Sehnsucht nach dem Guten Alten, Wahren und Schönen. Aber in der hintersten Ecke des Dachstübchens nahezu vergessene Nachrichten, die haben wohl etwas von dem, was irgendwann wieder auftaucht während der Suche nach einem Schatz, den man mal ins Verborgene geräumt hatte, die dort auf ihre Chance lauern, wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu geraten, um dann geradegehämmert und anschließend so lange mittels feinstem, mit Diamanten bestäubtem Papier geschliffen zu werden, bis sie wieder glänzen wie frisch aus der Manufactum von Otto und Edlem Halt geben dürfen, zum Beispiel dem mir vorgestern zugegangenen (man kennt sie, die Geschichte vom Teufel und dem Haufen), hochgeschätzten Kunstwerk, das vor zehn Jahren nicht in ein Handbuch aufgenommen wurde, weil die Zahl (der Auflage) unseriös sei:

Edition Siegfried Sander, Kassel (heute Multiple Box, Hamburg) *

«Obwohl Fisimatenten und Tohuwabohu am häufigsten vorgeschlagen wurden», meldeten am 26. April 2008 gleichstimmig die am Agenturtropf hängenden Tagesschau und vermutlich alle anderen Radiosender sowie Bildungsblätter, «ist der aus dem Ungarischen stammende Tollpatsch zum ‹besten eingewanderten Wort› in Deutschland gekürt worden. Das ist das Ergebnis eines Wettbewerbs des Goethe-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Sprachrat. Gemeinsam hatten sie den Wettbewerb ausgerufen, um die ‹schönsten Wörter mit Migrationshintergrund› hervorzuheben.»

Das war geradezu ungeheuerlich erneuernd, was einer wie ich da an Neuerlichkeiten erfuhr: Migrationshintergrund. Heute würde ich in aktuellen Bezügen gründelnd rätseln und vermuten, es könnte jemanden gegeben haben, der irgendwas für oder gegen den aus Ungarn stammenden Nicolas Sarkozy gehabt hätte. Doch Wahlkampf gegen einen machen, noch dazu gegen einen, der bereits Monsieur le Président de la République war und für den es zudem noch eine ganze Weile dauern sollte, bis er mit dem oder der Deutschen umgehen würde wie ein an Fisimatenten (Besuchen Sie mein Zelt; Er hat mich eingeladen) und folglich hochgradigem Tohuwabohu erkrankter Tolpatsch, der nichts im Kopf hat als schwänzelnde Milliarden? (Entsteht aus solcher Wirrung gar Liebe? Oder ist das eine aus altersschwachem Samen gezüchtete, gleichwohl von vielen herbeigesehnte europäische Seifenoper titels Merkozyalismus?)

Fragwürdige Assoziationen beiseite: Auf jeden Fall erstaunt es mich, daß Herr Goethe so lange braucht, um das Wörtchen endlich durchzusetzen, das unsereins benutzt, seit er die deutsche Sprache erlernt hat, also seit einigen Jahrzehnten. Mit seinem ziemlich langen elegischen Gedicht hat er nicht so lange gebraucht. Doch da hatte ihn schließlich die liebe Notdurft getrieben, genauer, die Kutscher die Pferde von Marienbad nach Weimar. Aber vielleicht war es ja lediglich das zweite l im Wörtchen, das im bedächtigen Zuge der irgendwie womöglich doch leicht schwerfälligen oder auch -gängigen sogenannten Reform der Rechtschreibung aus dem ebensolchen Talpas einen Tollpatsch machte.

Wie auch immer: Zu meinem aktivem Wortschatz, der allerdings bereits fünfhundert Wörter leicht übersteigt und deshalb nicht unbedingt über solche PR-Klimmzüge für die wortnotleidende deutsche Nation erhöht werden muß, gehört das schrullig-schöne fremde Wörtchen, bei dessen Lesart manche in die vollstenst tollerant gewordenen Patschhändchen geklatscht haben mögen, schon länger. Ich werde im nachhinein den Verdacht nicht los, die Stiftung Lesen könnte seinerzeit die Gäule angetrieben haben, diese schlimme Roßkutscherin deutscher Großbuchverlage mit dem alternden Leidhengst namens Goethe, von dem noch jeder fallengelassene Apfel ins Blatt oder in den Sender gehievt wird, als ob's ein deutsches Stück Discounterfleisch zum Weichreiten unter einem göthianischen Sattelhintern wäre, wenn es nur mit zu Druckendem zur deutschen Leidkultur zu tun hat. Tolpatsch gehört (wie die meisten anderen preisverdächtigen Termini!) bereits seit Jahrzehnten, also lange vor den Zeiten, als ich begonnen hatte, den Faden durch das Nadelöhr für das Autorenkamel zu fädeln, zu meinem kleinen, aber respektablen Sprachschätzchen; übernommen von der zu Beginn des 20. Jahrhunderts geborenen und der deutschen Sprache wahrlich mächtigen, weil beruflich (auch) von ihr und mehr mit ihr als mit uns lebenden Mutter; doch selbst meinem 1875 geborenen, eher östliches Deutsch sprechenden Vater war dieser also alte Begriff geläufig. Und deshalb wird er genauso auf meinem Dachstübchen der Erinnerung (gänzlich ohne Arbeit) auch so liegenbleiben — so krumm und verrostet er auch sein mag, nämlich in seiner ursprünglichen etymologischen Ableitung ins Deutsche: mit einem l. Tolle Patsche, diese neurechtschreiberischen Sprachräthe im Namen des Herrn Geheimraths, dem Vordenker der Geilschrift.

* Rückseitige Beschriftung des obigen Kunstwerkes:

"BRD"

von Volker Hildebrandt

(Hildebrandt Laboratories Cologne)

1996

Offsetdruck/Karton

21 x 30 cm

Auflage 1.000.000.000

signiert und numeriert

Seit der Vereinigung vor ein paar Jahren wird bei veröffentlichten Zahlen vorausgesetzt, daß es sich um Milliarden handelt. Die Einheit der BRD ist die MRD.

Allein im kulturellen Bereich ist die Million nach wie vor die Größenordnung. Mit gen Null fallender Tendenz.

Es ist an der Zeit, die MRD auch in den kulturellen Bereich einzuführen. Mit der Grafik "BRD" wird dies geschehen.

Sie wird eine Auflage von einer Milliarde haben. Numeriert von 1/1.000.000.000 bis 1.000.000.000/1.000.000.000~ Und

signiert. Von jeder verkauften Grafik werde ich 2 DM erhalten. Nach Abzug der zu leistenden Steuern wird es, sobald die

Auflage vergriffen ist, im kulturellen Bereich einen Milliardär geben. Mich.

Die Grafik wird billig sein. Ihr Preis wird DM 10,- betragen. Damit ist sie für den kleinen Mann erschwinglich. Das muß

so sein, weil wir uns von ihm alle Milliarden holen.

Im Preis von DM 10,- wird ein "Kulturgroschen" enthalten sein. Das muß so sein, weil karitative Attitüden den Verkauf

ankurbeln.

Mehrfach und Hamsterkäufe sind erlaubt und erwünscht.

Volker Hildebrandt, März 1996Edition Siegfried Sander

Kassel

| Do, 10.11.2011 | link | (1848) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: lingua franca |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6419 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig