Langsame Fortschreitung

Sport ist Mord (des Versuches erster Teil)

«Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit [...] Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken, die Schlangen mit explosivem Atem gleichen ..., ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake.»So kopflos wie die griechische Dame von gleichermaßen Krieg und Frieden, die sogar noch etwas älter ist als das Buch zum Film des tolstoischen Stoffes zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Großschlachterei und die sich im französischen Kolonialgefängnis Louvre befindet, liest sich dieser Satz. Aber er ist von derart aktueller Brisanz, daß er wie auf DIN-A-0 aufgezogen oder hochplakatiert wird in allen öffentlichen wie privaten Kanälen. Denn solch ein geradezu mythischer Sturmwagen fuhr durch ein Städtchen an der immer zuallererst blühenden lieblichen Bergstraße kurz vor der in Heidelberg du Feine aufgehenden, also absolut historikfreien Romantik, darin einer sitzend, der einem Volk einstiger Erfinder angehört, das nach wiederholter Aussage sehr, sehr vieler Politiker mittlerweile von Fortschrittsverweigerung gekennzeichnet ist. Vermutlich hat er sich deshalb noch vor seinen kommenden Siegen bis hin zum Endsieg über die, besser mit der Technik aus seiner Heimat in so eine gute alte Mühle eines Nachbarlandes abgesetzt. Das interessiert allerdings die wenigstens der den jungen Helden frenetisch Bejubelnden, von denen ansonsten nicht wenige am liebsten alljene sofort in den Knast stecken würden, die auf dieser Insel der Glückseligkeit inmitten Europas ein Konto haben. Aber wer zu den heiligen Celebritäten zählt, der ist von diesem Urteil selbstverständlich ausgenommen. Hauptsache, er ist Deutscher. Das ist wie bei Flugzeugunglücken in Südostasien, zu denen es am Ende der allenfalls zweimal aufgelegten Meldung dann heißt: Fünfhundert Tote, aber zum Glück keine Deutschen. Hauptsache, Deutschland ist mal wieder Weltmeister.

Nun, dieser Streitwagen, der da mit behördlicher Sondergenehmigung langsam durchs beschauliche Heppenheim gleich der Anrufung Thors donnern durfte, hat zwar nach wie vor explosiven Atem, aber auf Kartätschen scheint er nicht mehr zu laufen. So etwas kennt heutzutage kaum noch jemand. Nike, ja, der ist bekannt, dieser in der Shoppingtour in der Elektrobucht günstig geschossene Sportschuh, der hauptsächlich beim abendlichen Balztanz auf dem Laufsteg getragen wird; aber, nun ja, auch Schach oder Autorennen gehören schließlich zu den Leibesübrungen. Eine Kartätsche, das ist mal wieder so'n oller Kram aus der Vergangenheit, der bereits Auslaufmodell wurde, als sich massenweise Deutsche freitodwillig in den ersten Weltkrieg stürzten, um die Franzosen und noch ein paar andere wegzukartätschen. Unter ihnen befanden sich nicht wenige Künstler. Auch Intellektuelle werden dabei benannt, wobei ich diese Art von geschichtsschreibender Begriffsauslegung ablehne, denn welcher Fachmann für Unterscheidung läßt sich fürs sogenannte Vaterland oder gar einen Kaiser freiwillig totschießen?

Aber diese Sätze da oben, die hat schließlich ein Italiener geschrieben, in dessen Sprache das natürlich noch viel rasanter klingt:

«Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. [...] Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo ..., un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia.»Und bereits einige Zeit vor dem erwähnten Krieg hat er das geschrieben, dieser Filippo Tommaso Marinetti, und zwar in seinem 1909 in der französischen Tageszeitung Le Figaro veröffentlichten Manifesto del Futurismo. Daran erinnert wurde ich durch eine Fernsehserie, die zu denen gehört, die im Gegensatz zu den vielen Wiederholungen gar nicht oft genug wiederholt werden kann, nicht nur, weil sie dem zwar vielzitierten, aber letztendlich doch arg vernachlässigten Bildungsauftrag entgegenkommt. Die 1994 eingestellte Sendereihe trägt den Titel 100(0)Meisterwerke. Darin wurde ein Gemälde von Giacomo Balla titels Velocità astratta vorgestellt.

Aber jetzt wird mir diese abstrakte Geschwindigkeit zu rasant. Meine Muse lahmt wie mein Döschwoh, der diese novembrigen Feuchtigkeitstemperaturen überhaupt nicht mag und sich an die südlich beschienene Sommerbadewanne sehnt. Also lege ich mich erstmal in die Hängematte und denke später darüber nach, wohin das führen kann, wenn der Fortschritt zurückschreitet.

| Di, 23.11.2010 | link | (1574) | 7 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Augentäuscherei

Trompe-l'œil — ah! murmelt der kenntnisreich um die Rituale der von Apoll angeführten, vom omnipotenten Zeus in neun Nächten gezeugten Töchter Wissende. Nun weiß ich nicht so recht, ob die damals alle in Weinfässern gewohnt und darin gerne einen gehoben haben, so daß dieser Fall der wankenden Thaleia beziehungsweise der johlenden Melpemone zugeordnet werden muß, denn eine Muse der bildenden Kunst oder gar der Architektur ist mir nicht bekannt. Trompe-l'œil, das ist jedenfalls diese Malerei, bei der man nie so recht weiß, ob man nun vor oder hinterm oder gar mittendrin im Haus steht. Wie beim von Parrhasios im Wettbewerb mit Zeuxis augentäuschend echt gemaltem Vorhang, den letzterer vergeblich zu öffnen versuchte. Zuvor hatten sich auf die von Zeuxis vorgegebenen Trauben gar Vögel gestürzt, um sie aufzupicken. Große Verbreitung fand diese Augentäuscherei dann in der Renaissance. Und einer solchen leben wir ja ebenfalls. (Es geht uns allen ja sowas von gut.) Etwas zeitgenössischer und näher am Thema: wie die Häuser in Lyon, bei denen die Menschen auf die Fassaden gemalt sind und die auf diese Weise eine vielfältige (historische) Lebendigkeit erzeugen. Trompe-l'œil wird umgangssprachlich allerdings auch mal Augenwischerei genannt. Und die gibt's in deutschen Landen ebenso wie in französischen.

Nun, ich rieb mir einige Male die Augen, wenngleich am liebsten außerhalb der Gebiete, in denen die Fremdenverkehrsdirektorin erfolgreich den Pinsel schwingt, um Farben mit allzu greller Wirklichkeitsnähe sanft aufzuhübschen.

So brüllte ich Freund Christophe fragend an: Was denn das da am Rand seines lieblichen burgundischen Dörfchens Bourguignon um des lieben Himmels willen sei? Ich mußte so schreien, da er versuchte der Wirklichkeit allzu rasch wachsenden Grases auf seinem beachtlichen, noch etwas weiter abgelegenen ehemaligen Bauerhof aus Revolutionszeiten Herr zu werden, indem er es mit einer Art Mähmaschine niederzuringen trachtete. Er schaltete den Motor ab, verließ sein rasendes Lustgerät, umarmte mich zunächst überregional, gab dann eins links, eins rechts und dann nochmal links und rechts, wie das üblich ist unter Freunden und in der Region, und beantwortete meine Frage mit der Weisheit eines in die Gegend Integrierten: Laß uns erstmal einen trinken. Um der Wahrheit in den Schlund zu blicken. Ob denn der Volksertüchtiger seine Truppen über den Rhein geführt habe, um Frankreich endgültig zu vernichten? präzisierte ich mich. Es habe den Anschein, aber auch das gebe es im Land schon lange, nur nenne man das hier jardin familiaux, sehr viel stabiler als in des späteren Namensspenders Garten sei das jedenfalls nicht gebaut, auch hier sei das Geld der Schlechtervierdienenden schließlich knapp. Aber das, auf das ich da hingewiesen hätte, das sei mir doch bekannt. Über ein sonderlich photographisches Gedächtnis verfüge ich nicht unbedingt, fügte er noch suffisant an, und reklamierte mein ansonsten gerühmtes Abstraktionsvermögen.

Und richtig, nun erinnerte ich mich: Anfang des Jahrtausends begann man im ganzen Land mit der augenwischenden Suggestion, jedermann samt Ehegattin sei in der Lage, ein Heim sein eigen zu nennen. Billige Kredite gab's für billige Hütten. Nur war über das, was hier aussah wie von Herrn Schreber erzieherisch für die Genügsamkeit zusammengebastelten Verschläge, der schöne Schein gewachsen. In ihrer üppigen Begrüntheit sah man ihnen nicht mehr an, wie wenig doch der gemeine Franzose Wert legt auf eine solide Bauweise. Wie ihm überhaupt das Wohnen ungleich schnurzer ist als seinem rechtsrheinischen Nachbarn, der ganze Wochenenden in nicht nur schwedischen Möbelhäusern verbringt, die dort deshalb auch weitaus häufiger auf der grünen Wiese stehen als hier Supermärkte zur Alimentation. Während man französisch immer noch lieber zweimal am Tag ordentlich ißt, was am vor fünfundzwanzig Jahren gekauften Tisch ebenso möglich ist, benötigt der Deutsche alle fünf Jahre eine komplette neue Wohnungseinrichtung. Das kommt gleich nach dem Automobil, und sei es noch so funktionsfähig.

Daß mir diese Neubaueritis anderenorts auch aufgefallen war, muß wohl mit der Tatsache zusammenhängen, daß Monsieur Le Président diesen alten Hut neu aufgebügelt hat: ein neues Bauprogramm für die weniger Wohlhabenden. Das Volk will befriedet werden. So kommt es zu einer Anpassung an Herrn Sarkozys geliebte Freunde aus den USA. Von denen drüben im Westen hatte man ja ohnehin schon einmal Erfolgreiches übernommen: Seit den späten Fünfzigern eines längst vergangenen Jahrhunderts wurde das gesamte Supermarktsystem importiert und reüssierend nach anderswo verpflanzt. Nun sind es also die Häuser, die ohne auch nur ein annäherndes Gefühl für irgendwelche städtplanerischen Ideen und Nachweis einer gewissen Längerlebigkeit an die Ortsränder gepappt werden. Im wahrsten Wortsinn. Bei ersterem ist sogar eine gewisse geistige Nachbarschaft zum östlichen Vis-à-vis zu erkennen. Auch dort, nicht nur in den geldknappen ehemaligen Zonenrandgebieten, parzelliert man die via Europa brachgelegten Dorfrandäcker und stellt, wider besseres Zukunftsplanungswissen, ein Toilettenhäuschen nach dem anderen aufs fünf mal vierzig Quadratmeter große Beet. Und als ob sich der welteuropäische Gedanke fürs immer Billigere von Berlin und Paris aus sich verbreiten möge, verzichtet man auch rechtsrheinisch aufs Langwährende und mauert sich eine Scheinwelt aus Beton und Gasbaustein zusammen. Nur daß auf den Schein erheblich mehr Wert gelegt wird, indem Beton und Gasbaustein noch zugeklinkert werden, aus quadratmeterweise hergestellten Platten, auf daß es scheine wie festgemauert in die gute alte Zeit.

Graben wir in trauter Nachbarschaft Parrhasios aus? Die Renaissance der wirtschaftlichen Blendung haben wir ja bereits gemeinsam gehoben. Vive la fraternité (d'armes).

20.06.08 | 235

| Do, 11.11.2010 | link | (3259) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Schrillende Schönheit

Unlängst machte sich dieses Gerät, das ich mir eigentlich alleine seiner formalen Ästhetik wegen, es ließe sich auch sagen, ausschließlich seiner äußeren (die innere steht auf einem anderen Blatt) Schönheit zugelegt habe, dieses deshalb altarisch positionierte Edelteil, das trotz des Faktors Kosten wie ein fürs Fahren gedachter Daimler oder fürs Fliegen ersonnener Roll's Royce vor dem quasi sprachlosen Stillstand nicht gefeit ist und von dem die respektlos-unverfrorene und grammatikalisch bisweilen leicht nachlässige Jugend bisweilen äußert: «Aha! quatschst wieder mit dei'm Rasierapparat», obgleich ihr genau bekannt ist, daß ich das Slow Shave-Procedere bevorzuge, dieses Kommunikationsgerät also, das ich alleine der Wahrung der Design-Geschichte wegen und nicht etwa zum Telephonieren erworben hatte, machte sich in seinem klassischen, konträr zur profan-schrillen Internetrummelplatzklingeltonästhetik stehenden Warnruf vor immerfort gesprächsbereiten Menschen kürzlich besonders intensiv oder auch anhaltend läutend bemerkbar. Thema, es lag nahe: Schönheit.

Denn die Stimme am anderen Ende der Leitungslosigkeit war — wie anders? — weiblich. Doch wider Erwarten handelte es sich nicht um die eines dieser Callgirls, das mir circisch seine übertarifliche wonnenweisende Hingabe oder die magentatelegene der öffentlich-rechtlichen Gesellschaftsdame eines ehemaligen Vorstandsvorsitzenden andienen wollte. Ums quasi in die Tiefe gehende Ästhetische sollte das sich anbahnende Gespräch, nein, besser: die anhaltende, atemlose, geradezu entwaffnende stakkatohafte freie Rede gleichwohl handeln.

«Geh sofort los, pack alle Deine kreditwürdigen Karten ein und kauf alles von diesem Theo-, äh ... sophiker, äh, Mensch ... äh, Antroposophen, na dieser chemische Doktor da mit diesem Vertriebenennamen da, diesem schwäbischen Geistesbruder vom deinem Dichter vom Morgenstern, diesem steinernen Urgroßvater der Grünen, als sie noch sonnenblumengrün und nicht pfeffersäckisch kapitalistenrabenschwarz waren. Dieses Kosmetikzeugs ist einfach ...»

Darf ich, wollte ich die hier als Büddenwarderin bekannte und bisweilen schnoddernde Dame fragen, die wegen ihrer furchtbaren jahrzehntelangen Kreuzzüge zur Rettung der pharmazeutischen Industrie ohnehin kurz vor der Verleihung des Ritterinnenkreuzes steht, ich stotterte also an, ob sie sich möglicherweise doch nicht etwa «ein Aktienpaket dieses Schmierageproduzenten, andererseits der doch meines Wissens nicht an der Börse, sondern im braven schwäbischen mittelständischen ...»

«Ach hör doch auf, du immer mit deiner Politik. Das Zeuks ist ja sowas von gut ...»

Darf ich, unternahm ich einen weiteren Versuch eines Gesprächsinterruptus'. Doch ich hätte ihn mir ersparen können, denn wenn diese Damenstimme mal einen Lauf hatte, hörte sie erst bei ihrer Niederkunft auf.

Genau. Besagte Dame ist ja nicht nur selbst mehrfach niedergekommen. Die erste Niederkunft steht kurz vor der Verleihung des Nobelpreises für Mikrobiologie, die zweiterfolgte befindet sich nach der Pensionierung als Kieler Fördegeneral im väterlichen Beschäftigungsvollprogramm, und die etwas jüngere dritte spielt gerade eine Ballade ein, die bereits für den Grammy Award bestimmt ist. Die haltlose Liebe der mehrfach Niedergekommenen zu den Kleinen nun ist allerdings endlos, sie geht so weit, daß sie den ganzen Tag nichts besseres zu tun hat, als sich beispielsweise von ihnen auf die Hand pinkeln zu lassen und dafür auch noch ein löbliches Lächeln zu spendieren. Unsereins sollte das auch nur mal versuchen. Doch von diesen da läßt sie sich gnadenlos maltraitieren, und nicht nur mit ein bißchen Pipi. Würde unsereins den ganzen lieben langen Tag nach Mama rufen ... Aber das ist wohl ein anderes Thema. Eines des Neids? Oder eher eines zur Ästhetik im gesamten? So nach Baumgarten, Na ja ...

Nun, die letzte Wehe deutete sich an: «Das möchte ich nämlich mal von dir hören!»

Ich war mir nicht bewußt, einmal mehr oder wie so oft Damenwichtiges vergessen zu haben. Andererseits: bei Merkfunktionen bestimmter Direktionen verweigert sich mein erinnerungstechnisches Bewußtsein recht gerne.

«Fragt mich eben dieses entzückende, ach, dat seute Deern! Ja, so ein Tag ist so wunderschön. Er ist gerettet. Und knutschen könnte ich. Nein, nicht dich. Doch, dich auch. Aber jetzt ist dieser vertriebenennamige Verschönerungshersteller erstmal dran, der diese Wunder bewirkt. Ihm gebührt die Ehre!»

Darf ich, versuchte ich einen thematisch bedingten Annäherungsversuch. Ich durfte nicht.

«Weißt du, was mich diese zauberhafte Geschlechtsgenossin gefragt hat? Nein, das kannst du nicht wissen, weil du sowas nie fragen würdest.»

«Na», nahm ich einen weiteren Anlauf, «hat sie dich gefragt, ob du die Tante Doktor Blaulicht bist und genau so schnell mit dem Messer wie mit deiner entzückend flotten ostseeigen Schnute?»

«Ignorant, sarkastischer. Du Zyniker! Nein! Dieses Wesen hat mich gefragt, ob ich schon zweiunddreißig bin.»

Yvette aus meiner urmütterlichen Heimat Saverne, der ich meinen Besuch zum choucroute angekündigt hatte, meinte daraufhin: «Demnach hat Deep Thought sich vielleicht ein bißchen in der Tastatur vertan beim Eintippen der Antwort auf die Frage alle Fragen? Nicht 42, sondern 32 muß sie lauten?! Aber es war ja auch ein männlicher Computer. Die können die Welt nicht kennen.»

13.09.08 | 140

| Di, 09.11.2010 | link | (2091) | 8 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Biederb(r)aumeister

Bezüge hier und dort

Auf Helmut Jahn aufmerksam wurde ich mit dem Messeturm in Frankfurt am Main, der um 1990 eingeweiht worden sein dürfte. Da überkam mich jenes Schaudern, das mich nach wie vor überkommt, wenn von postmoderner Architektursprache die Rede ist, die von verbeamteten oder demokratisch gewählten Baukunstexperten immer noch gesprochen wird, weil sie wiedergewählt worden sind und behördliche Planung eben etwas länger benötigt — davor dieser von Jonathan Borofsky multiplegleich weltweit in die Manager-Vorgärten gestellte hämmernde Gartenzwerg, das sind für mich Symbole einer trivialeklektizistischen Baukunst. Nun gibt es sicherlich erträgliche Ergebnisse dieser Postmoderne (übrigens ein Begriff, der mit der Literaturtheorie der sechziger Jahre aufkam und vom Architekten Charles Jencks in eine Sprache überführt wurde, die bald von vielen gesprochen werden sollte: so etwas wie das Denglish oder der Germslang des zeitgenössischen internationalen Bauens der Siebziger bis Neunziger). Aber was Jahn an weiterentwickeltem Architektur-Kauderwelsch überall hingestellt hat und stellt, war und ist die Ausgeburt dessen, was da gerade zusammengekracht ist: der Geld-Schein. Nicht beton brut im Sinne eines (oftmals bewußt mißverstandenenen) Le Corbusier, also der reine Beton, das sichtbare Material, sondern das protzig zugehängte derer, die dem Volk zeigen wollen: Schaut, hier ist euer Geld gebunkert. Sicher. Und da das Volk sich nunmal gerne beeindrucken läßt, im besonderen die kleinen Bankschalterangestellten, die sich gerne Bänker nennen und für mich in der Achtung weit unter den zeitgenössischen Bäckern stehen, weil die nämlich wissen, daß sie den Leuten Chemiegemisch als Brötchen zusammenrühren, klebt Jahn hier eine Applikation aus edlem Gestein hin und stülpt dort ein bißchen Tand über schlichten Entwurf und banalen Baustoff, nennt es, meinethalben, Phantasie des Fortschritts und wird von den vielen Bankkaufmannsgehilfen oder BWL-Bachelors und den ein bißchen Rendite begehrenden Sparanlegern auch staun- und glotzäugig und letztlich auch noch stolzbrüstig so wahrgenommen.

Gerade am Beispiel der jahnschen Architektur wird deutlich, was in den Köpfen ihrer Bauherren vorgeht: so stellen sich die Lieschens und Fritzchens Müller bis hinauf in die Vorstandsvorsitzendenetage vor, würden Ludwig der Vierzehnte, eher vielleicht der bis heute verehrte königliche Bayern-Baumeister von Neuschwanstein vermutlich gebaut haben, lebten sie in der Jetztzeit. Es ist das Architekturdilemma schlechthin, daß immer wieder ein solcher (Ver-)Blender wie Jahn seine protzige Einfallslosigkeit aus einer seiner drei Schubladen ziehen darf. Aber vom Schein lebt diese Gewinnmaximierungsgesellschaft nunmal. Und ausgerechnet der Moderne werfen diese aber auch rein garnix wissenden Apologeten der Nachmoderne ff. vor, sie sei der Verursacher der Unwirtlichkeit unserer Städte; von dieser Formel haben sie irgendwann mal gehört. Daß die sogenannten Hochlicht-Türme in München, wo nicht allzu lange vor deren Errichtung ein Kaufhaus in (Alt-)Schwabing einen Kopf kürzer gemacht wurde, um das Stadtbild wieder herzustellen, ausgerechnet an der Mies-van-der-Rohe- beziehungsweise Walter-Gropius-Straße liegen (dürfen? müssen?) — am Ende hat man diesen Bau mit diesen Namen aufgewertet (die beiden können sich ja nicht mehr wehren) —, schlägt der Architekturgeschichte die Wirklichkeit der Ignoranz in die Bücher. Das wäre ein Grund gewesen, die Stadt zu verlassen, um in Kurz-vor-hinter-Sibirien Ananas zu züchten. Aber ich war glücklicherweise schon weg, um im tiefen Süden das Stangeneis zu produzieren, das meine Wut über diese Art von Kultur(-verständnis) runterkühlt.

Die Hansestadt Bremen im schönen jahnschen Schein. Das ist, mit Verlaub, so provinziell, wie's provinzieller nicht mehr geht. Es deckt sich mit den Eindrücken, die ich noch jedesmal hatte, wenn ich dorthin kam: irgendwie eine etwas zu groß geratene Kleinstadt. Über das neue Bremen muß ich mich erst noch richtig informieren, aber so viel sehe ich jetzt schon: Hamburg holt sich die meines Erachtens zu recht gepriesenen Herzog und Meuron für die (gleichwohl zum Finanz- und Sozialdebakel geratende) Elbphilharmonie, die eine Synthese aus alter und neuer Architektur bauen; das ist, wenn's denn durchdacht ist, ein immer erstrebenswerter Ansatz, da er Fortschreiten und Rückblicken zugleich zeigt, da in der Zukunft auf die Vergangenheit verwiesen wird (ein Beispiel). Das nette Bremen läßt (naheliegenderweise?) diesen Kerl bauen, der ständig auf der Suche nach Mitteln ist, sein fränkisch-kleinteiliges Denken zuhängen zu können. Bei diesem protestantischen SUV-Piloten auf dem Supermarktparkplatz kam bei mir von Anfang an der Verdacht auf, eigentlich säße er ja lieber im Bratwurstglöckla oder braute und/oder söffe beim weit- und weltfernen Schlenkerla Rauchbier. Dieser unpleonastisch provinzielle Nörmbärcher Provinzzubetonierer, dieser (Vor-)Gaukler, der so gerne bei Hofe auftreten möchte, aber immer nur vom hinterwäldlerischen Niederadel eingeladen wird, der hierarchisch bedingt eben nichts zu bieten hat als niederes Wild, also Karnickel und ein paar aufgeschreckte Hühner, weshalb die unteren Grade der höfischen Gesellschaft auch so heißen, er möge dem unterworfen werden, was Herr Pfitzinger als weltweites Motto vorgeschlagen hat: «No Jahn inside». Womit nicht der mit den Hendln gemeint ist! Aber dessen Architektur ist ohnehin längst zusammengebrochen ...

08.11.08 | 131

| Fr, 15.10.2010 | link | (5783) | 23 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Herbstlich-zeitgenössische Backsteinarchitektur

Hier in der Vorphase, bevor der Kllnker aufgeklebt wird, dann sieht das in etwa so aus:

| Mo, 23.08.2010 | link | (2767) | 8 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Von der Jungbäurin kam's wie eine Drohung ...

Es gibt Propheten, die den Tod der Städte in spätestens hundert Jahren voraussagen. Und tatsächlich ist die neuzeitliche Entwicklung im Städtebau — strukturell wie architektonisch — nicht dazu angetan, das komplexe Wirtschafts- und Kommunikationszentrum Stadt mit sonderlichem Leben auszustatten. Im Augenblick allerdings droht eher der Tod der Dörfer — durch ihre hemmungslose Verstädterung.

So klang eine schlagzeilenredakteurische Anmoderation Anfang der achtziger Jahre. Das ist zwar leicht überholt, was die Stadtentwicklung betrifft. Denn wer kann heutzutage noch ernsthaft progostizieren, wohin die Metropolen sich entwickeln, ob der Mensch samt Haus in die Luft geht oder ob er in Bälde unter Tage angesiedelt werden wird. Die Deutsche Bahn wühlt ja seit einiger Zeit planerisch unterirdisch. Aber die einst behördlich verordneten ländlichen Gestaltungssatzungen haben über die Jahre und auch die geistigen Erfordernisse hinaus dann doch dauerhaft festgemacht in den geschmacklichen Gesinnungen, allzuviel hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten nicht verändert. Daran wird vermutlich auch das Europaumgestaltungsprojekt des schwedischen Architekten und Siedlungsplaners Ingvar Kamprad nichts ändern. Ein Rückblick:

«Ein Kahlschlag geht durch Land. Erst fallen die Bäume, dann fallen die Tore, dann fallen die Häuser. Schon sind manche Dörfer umzingelt vom gleichen Siedlungsbrei der Vorstädte. Kleine, banale, aufdringliche Kisten halten die ehemals besten Äcker besetzt und die sonnigsten Weinberge. Der Weg zu den Weiden ist lang geworden.Eine Strophe aus dem unter die Haut gehenden Klagegesang von Dieter Wieland, der unter dem Titel Bauen und Bewahren auf dem Lande 1978 erschienen ist. Dieses «Harakiri auf dem Lande», wie Peter M. Bode 1976 im Spiegel schrieb, hat eine lange Tradition — wie jenes grauenvolle japanische Ritual des Selbstmordes. Die Verstädterung unserer Dörfer begann schon mit der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Damals begannen die Städte langsam hineinzuwachsen in die Dörfer, die bald zu Stadtteilen wurden. Im 20. Jahrhundert setzte dann die Pendler-Bewegung ein. Die in der Stadt arbeitende Landbevölkerung nabelte sich ab von den traditionellen Lebensformen des Dorfes.

Und auch entlang der Dorfstraße sind sie eingebrochen, die bundesdeutschen Einheits-Bungalows, trübe Verpackungen im DIN-Format, zu hoch, zu kurz, zu laut, zu unruhig, zu kleinkariert und aufgedonnert mit Plastik, Glasbaustein und Aluminium. Sie passen nicht in die Landschaft und passen nicht ins Dorf und zu den alten Häusern. Sie wollen auch gar nicht dazu passen, sie wollen anders sein, neu, besser, komfortabler, sie wollen Stadt sein, Vorstadt immerhin, ein bißchen Film- und Fernsehkitsch dazu.»

In die letzte Phase ihres Selbstmordes auf Raten kamen die Dörfer nach dem Zweiten Weltkrieg, betrieben durch die magische Formel Wirtschaftswunder. Die ‹Ureinwohner› zogen aus, um in den Städten ihr Glück, sprich Geld zu machen. Die kleinen Gemeinden, vor allem die weitab der Ballungsgebiete, gerieten in eine Konkurrenzsituation zu den Städten. Wollten sie nicht zu Geisterdörfern werden, mußten sie Attraktionen schaffen.

Zwangsläufig wurde ‹Lebensqualität› gleichgesetzt mit städtischem Komfort. Manch einem Gemeinderat flatterte beim Begriff Dorferneuerung die Seele emphatisch auf. Und alles neu machte in den sechziger Jahren unter anderem das Auto, Symbol für wirtschaftlichen Aufschwung. Es hat tiefe Wunden geschlagen. Vor allem deshalb, weil, so Karl Ganser, Ministerialdirigent im nordrhein-westfälischen Städtebauministerium, «nicht nur Autobahnen und Bundesstraßen, sondern eben auch alle Orts- und Kreisstraßen nach sehr einheitlichen Regeln ausgebaut wurden». Die Narben sind überall zu sehen. Keine alten Bauerngärten mehr.

Es waren aber auch erhaltenswerte Häuser, die wegen manch einer innerörtlichen Rennstrecke weggehobelt wurden. Und aus war's mit dem feierabendlichen Plausch vorm Haus. Der Spitzhackenmann bekam jedoch auch aus einem anderen Grund reichlich zu tun. Der Produktivitätsfortschritt in der Landwirtschaft forderte rationellere Betriebsgebäude. Die Landwirtschaftswunderformel hieß und heißt Flurbereinigung. Was diesen 1953 bundesweit eingeführten königlich-bairischen Begriff von 1886 betrifft, hat Ganser «den Eindruck», daß die Flurbereinigung mit ihrem Zuviel an Geld «die Fluren sehr grundlegend nach einem überzogenen rationell-technischen Leitbild umgestaltet hat». Er ist sich «nicht sicher, daß das in jedem Fall zur Verbesserung der wirtschaftlichen Betriebsweise beigetragen hat».

«Von der Jungbäurin kam's wie eine Drohung — sie würde nicht in ein altes Haus hineinheiraten.» So setzte Dieter Wieland die Klage in der Broschüre des Deutschen Nationalkommitees für Denkmalschutz fort. Sie wollen Stadt sein. Und aus der Stadt kamen sie, die Herren Vertreter der Baumaterialienindustrie. In Heerscharen waren sie ausgezogen, das Land zu erobern, um es mit Asphaltverkleidungen, Aluminium, Plastik und viel modischem Firlefanz zu verwüsten. Der verheerende Fortschrittglaube manifestierte sich darüber hinaus in Silos, gestaltet wie Trutzburgen und errichtet von örtlichen Bauunternehmen.

Phallussymbol Geld: Wer welches hat oder gern welches hätte, baut nach oben. Man braucht sich nur unsere Städte anzuschauen. Völlig überforderte Gemeinderäte gaben ihren Segen, so manches Mal unterlaufen von — eigentlich — kompetenten Fachleuten. Architekten, nicht wenige aus der Stadt, tobten ihre künstlerischen Ambitionen auf dem Land aus. Diese Alpträume aus Glas, Beton und Stahl haben die meisten Dörfer geschafft: Schulen, Turnhallen oder Rathäuser, impotente Architektur, wo man hinschaut. «So baut man eben heute», hieß es. Und die jeweiligen Kreisbaumeister förderten das Verunsicherungsspiel. Mal waren Dächer mit 45 Grad vorgeschrieben, kurz danach solche mit 23 bis 28 Grad. Erst schrieb man dunkle Dächer vor, und nach dem Amtswechsel waren wieder rote Dächer in Mode.

Und alle Warnungen gingen in den Wind: Dieser Bazillus, der unsere GTI-Gesellschaft verursacht hat, pflanzt sich hurtig weiter fort. Die Metamorphose steht kurz vor ihrem Abschluß. Man ist flexibel, entweder Trachtenschau oder Golden Twenties. Das oberbayerische Neubeuern, fremdenverkehrmäßig herausgeputzt wie eine Puppenstube, erhielt für seine besonderen Leistungen in Fassadenkosmetik gar eine Goldmedaille im (Bundes-)Wettbewerb Unser Dorf soll schöner werden. Und trotz aller frühen, quasi vorrevolutionären Aufklärungsversuche sogar des einen oder anderen Bürgermeisters (verun)zieren solche Bauwarzen gar Neubauten von Gemeinden im höchsten Holstein oder im tiefsten Niederbayern: Städtische Erker der Jahrhundertwende oder, aus dem Urlaub mitgebracht, gotische Bögen und südländische Kamine — an und in Häusern in ländlicher Bauweise.

Wir haben alle mitgerührt an diesen Brei, aus dem der Alptraum Verstädterung unserer Dörfer besteht. Man kann den Dorfbewohnern nicht verübeln, daß sie nicht mehr ständig gebückt durchs Haus gehen wollten, nur weil die Menschen vor 100, 150 oder noch mehr Jahren zehn oder zwanzig Zentimeter kleiner waren. Sicher, Sie hätten auf ihre ureigene, landschaftsgebundene Art neu bauen sollen. Dann müßten sie heute den Spott der Städter nicht ertragen, deren phantasielose und Reichtum suggeriende Architektur und deren stümperhaftes Kaufhausdesign sie sich in die Dörfer holten.

Nach der These von Karl Ganser sind es die Städte, die in etwa hundert Jahren tot sein werden. Demnach gäbe es bald nur noch Landbevölkerung. Dieses Zurück zur Natur darf aber kein architektonischer Rückzug ins Mittelalter sein, also Plumpsklo und historisierend angeklebte Fensterläden ohne Funktion, weil innen Kunststoffjalousien hängen. Neuerliche Modetorheiten gilt es abzuwehren: Der Baumaterialienmarkt hat sich bereits eingeschossen.

Nun gut, mittlerweile gräbt die ehrenamtliche Gesellschaft hin und wieder noch einen der selten gewordenen alten Knochen aus und poliert ihn wieder auf. So entsteht manch ein Solitaire, während die Freiwilligen nicht nur der benachbarten Feuerwehr in so etwas freiwillig nicht einziehen würden. Aber man benötigt in des Dorfes Mitte schließlich auch Räume für bürgermeisterliche Empfänge. Für public viewing beispielsweise. Oder wenn Brakelmann kommt.

| Di, 10.08.2010 | link | (7965) | 18 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Kein rauschendes Form-Fest mehr

Der eine sammelt Briefmarken, der andere Frauen, mit oder ohne Kunst. Ich sammle rein gar nichts, bin ich doch kein Sammler. Reines mag ich, davon bin ich abhängig, nicht nur von einer bestimmten Zeit, von der eines bestimmten Herstellers, jedenfalls, als er noch der war, der er heute nicht mehr ist. Bei der obigen abbildnerischen Dokumentation begnüge ich mich mit einer kleinen Auswahl, um die Gegner der Zeit und deren Nahme nicht über Gebühr zu strapazieren. Es würde sicherlich ohnehin zu weit führen, denn meine Nichtsammleritis geht ja noch weiter. Denn ich höre und sehe während des köchelnden oder sonstigen Kreativierens ... — ach was, überall(es) ist Braun. Zu dieser Farbgebung möchte ich allerdings etwas anmerken. Denn sie verblaßt doch zusehend, wie ich kürzlich feststellen mußte, als eines der Geräte nach zehn Jahren kaputtging, die früher, als ich anfing, vollends abhängig zu werden, eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten hatten, jedenfalls bildlich gesprochen.

Wegen denjenigen, die dieser extremen Färbung ausweichen möchten, verstecke ich ein zeitlich dem Buch der Bücher nahekommendes Glaubensbekenntnis in den Kommentaren; zumal ich hier nicht wiederholt Markenpurismus betreiben möchte.

2005 erschien das «Jubiläumsbuch» Braun. 50 Jahre Produktinnovationen. In diesem Jahr hatte Procter & Gamble sich Gillette einverleibt. Deshalb wohl mußte unbedingt noch etwas über «Tradition» in die Öffentlichkeit, Beschönigendes, das neueren Sichtweisen trotzt. Eine Grabrede zu verfassen, das hätte sich dann doch wohl niemand getraut. «So warten wir», schrieb Oliver Herwig im design report 12/2005, «weiter auf die kritische Analyse des Braun-Phänomens.»

In diesem Jahr hatte Braun-Gillette selbst dem Formalästhetiker (die Funktionen hatten längst begonnen, nicht mehr so recht zu funktionieren) kein rauschendes Fest mehr geboten, da das Design sich zusehends einer (nicht sonderlich) merkwürdigen Colani-Philosophie des Organischen angenähert hatte — von allen Ideen ein paar Rosinchen: Zunehmend wurde, vor allem bei den (ohnehin wenigen verbliebenen) Haushaltsgeräten, es ein bißchen runder, ein bißchen bunter. Das (Natur-)Gesetz des Marktes hatte die aufs wesentliche reduzierte Form längst zu überwuchern begonnen. Beim einen oder anderen Produkt war schon Anfang des neuen Jahrtausends der Gedanke an Versandhausdesign (sprich Breitenwirkung sprich Dividende) zulässig.

Als aber der große Riese Procter & Gamble mit dem Kauf des kleinen Riesen Gillette noch riesiger, nämlich nach Nestlé zum weltweit zweitgrößten Produkthersteller geworden war, war's endgültig aus mit dem Klassiker der reinen Form. Womit Ästhet, Pragmatiker und Snob sich den Fundgruben zuwandten.

Was bleibt, sind schöne Erinnerungen — die sowohl das Zuhause als auch das Büro schmücken. Nicht nur schmücken, denn nichts steht in der Museumsvitrine. Bis auf die eine oder andere nicht mehr zu nehmende Zeit oder auch ein nicht mehr zu reparierendes (?) Weltradio (weggeworfen wird nichts!) ist alles in Gebrauch.

Für empfindsamere Ohren allerdings eher weniger geeignet ist die bislang letzte feine, im argen Hitzejahr 2003 ertaumelte Gerätschaft: ein SK 55 von 1962 — ein entschieden zu spät erfüllter Jugendwunsch. Aber in ganz jungen Jahren rückte das Portemonnaie die erforderliche Summe nie heraus. Dafür darf Schneewittchen sich jetzt aufgebahrt fühlen; gesungen wird nicht im Sarg. Das klingt sonst wie die Callas meiner Kindheit.

Was überlebt hat, ist die Braun-Börse. Dort treffen sich Braun- und Designsammler (also ohne mich) einmal jährlich, zuletzt beim Namensgeber in Kronberg. Früher fand das auch anderenorts statt, so etwa im Mai 2007 in den Räumen des Instituts für Neue Technische Form auf der Mathildenhöhe in Darmstadt. Im dortigen Museum feierte man rauschende Feste angesichts der «Produkte, die in den 1950er, bis 1970er Jahren hergestellt wurden und die internationale Design-Entwicklung nachhaltig beeinflußt haben».

Das gesamte Jahr über fündig wird man in den Kleinanzeigen von Design+Design. Dort wurde beispielsweise nicht nur mal ein heifideleieti «Braun-Atelier, ‹Last Edition› Nr. 447/90 schwarz. 1A Zustand. R 2, C 2/3, CD 2/3, 2 x R 6, alle Dokumente komplett» für 2.250,- Euro angeboten. Beinahe hätte ich. Denn als die Produktion dieses Zauberturms eingestellt wurde, wollten nicht wenige Händler, die ihn sich spekulativ auf Halde gelegt hatten, gut und gerne 10.000 Mark dafür haben, nur für die Töne. Ich habe mich zusammengerissen. Denn heute bekommt man ihn für ein Drittel des Preises, obwohl es sich nicht einmal einen Leerverkauf handelt. Doch vielleicht ist auch das noch ein bißchen viel für einen weiteren nicht benutzten Sarg. Also doch lieber etwas kleineres. Immerhin kann man auf diesen Börsen auch schonmal nach einem «Ersatzglas, Messer vorhanden, Glasaufsatz und Dichtung für Braun Mixer MX 31» suchen. Denn die Form hält zwar ewig, nicht aber die Funktion.

Das gesamte Jahr über fündig wird man in den Kleinanzeigen von Design+Design. Dort wurde beispielsweise nicht nur mal ein heifideleieti «Braun-Atelier, ‹Last Edition› Nr. 447/90 schwarz. 1A Zustand. R 2, C 2/3, CD 2/3, 2 x R 6, alle Dokumente komplett» für 2.250,- Euro angeboten. Beinahe hätte ich. Denn als die Produktion dieses Zauberturms eingestellt wurde, wollten nicht wenige Händler, die ihn sich spekulativ auf Halde gelegt hatten, gut und gerne 10.000 Mark dafür haben, nur für die Töne. Ich habe mich zusammengerissen. Denn heute bekommt man ihn für ein Drittel des Preises, obwohl es sich nicht einmal einen Leerverkauf handelt. Doch vielleicht ist auch das noch ein bißchen viel für einen weiteren nicht benutzten Sarg. Also doch lieber etwas kleineres. Immerhin kann man auf diesen Börsen auch schonmal nach einem «Ersatzglas, Messer vorhanden, Glasaufsatz und Dichtung für Braun Mixer MX 31» suchen. Denn die Form hält zwar ewig, nicht aber die Funktion.| Di, 13.07.2010 | link | (6383) | 20 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

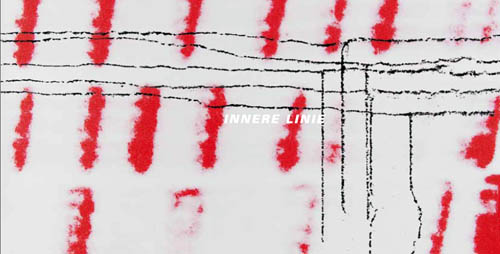

Partitürliches im Sonnenloch

Vor mehr als zehn Jahren wies Romain Finke mich in Weingarten nahe des Bodensees auf die Arbeit einer Künstlerin hin, von der ich sehr angetan war. Sie hatte das getan, was ich auch immerfort tue, gleichwohl mir das Talent abgeht, das so zu tun, wie sie das damals getan hat und teilweise wohl auch heute noch tut: Pappe stapeln. Sozusagen auf diese Art entstehen beim genaueren Hinschauen, was, um der Sache auf die Spur zu kommen, vielleicht ohnehin hin und wieder geschehen sollte bei der Betrachtung von Bild und Kunst, zeichnerische Strukturen. Nach langer Zeit sehe ich diese Bilder zum ersten Mal wieder, zwar in der photographischen Wiedergabe, aber die Erinnerung ruft den außerordentlichen Eindruck ab, dem ich damals ausgesetzt war.

Nun gibt es einen aktuellen Anlaß zur wiederholten, nein, zur gänzlich neuen Betrachtung, ist doch mir bislang Unbekanntes hinzugekommen. Selbst wenn es, wie metereologisch angekündigt, das ausgewiesene deutsche Sommerloch in Südwest am kommenden Wochenende zuregnen sollte, wird es wohl dennoch heiter werden (nicht nur, weil einem keine Mücken ins Auge fliegen und man so besser hinschauen kann). Denn am Freitag wird dort am Abend eine Ausstellung eröffnet, die ich ungesehen empfehle, weil ich ahne, weshalb mir dabei so fröhlich wird. Zum einen dieser nachstehenden Abbildung wegen, die mir mit der Einladung zugesandt wurde — wobei hinzufügen ist, daß es sich bei ihr um eine zeichnerische Collage beider, ohnehin eng verbundenen und (in der Regel) gemeinsam ausstellenden Künstler handelt, die dieser Gemeinsamkeit wegen einen zusätzlichen Reiz ausübt —, und zum anderen, da mir der Katalogautor, der zur Eröffnung auch ein paar Takte reden wird, mitteilte: «Die besprochenen neuen Arbeiten sind einfach zauberhaft im besten Wortsinn.»

Dabei mag vielleicht eine nicht nur farblich erotisierende Stimmung aufkommen durch die zarten Tuschverläufe von Andrea Kernbach, die jedoch selbst im intensiven Grau erhalten bleibt, wie mir weitere Abbildungen zeigen. Das zu bewerten bleibt dem Betrachter im einzelnen überlassen. Aber sich auf mich übertragende Gefühle sind es offensichtlich, die dabei aufkommen; künstlerische Automatismen möglicherweise, deren Entstehung Herbert Köhler in seinem Katalogtext Zeichnung als Auftrag an das Papier sachlicher vermittelt, als mein Seelchen das könnte:

«Die Künstlerin sowie das Hadernpapier [hier hochwertiges Bütten; Anm. jst] sind [...] beide gemeinschaftlich aktiv an der endgültigen Zeichnung beteiligt. Diese ist einmal abhängig vom Duktus des Tuschestiftes sowie dessen Verweildauer und zum zweiten co-abhängig von den kapillaren Saugeigenschaften des Papiers. Damit übernimmt das Hadern jenen Teil des Gestaltungsauftrages der Künstlerin, der von ihr nicht mehr beeinflussbar und kontrollierbar ist, aber eine Ausformulierungshoheit beansprucht. So ergibt sich eine Situation, die eine Art Schwingungsverhältnis zwischen Künstlerin und Hadernmedium aufbaut. Eine Oszillation von Handführung und Saugeigenschaft entsteht, die einerseits und impulssteuernd als Partitur auf der Arbeitsseite verfasst ist und andererseits auf der Schauseite als Interpretation gelesen werden kann.»

Ähnlich verhält es sich bei dem Bildhauer Nikolaus Kernbach, dessen Lineaturen sich in die obigen Tuschverläufe partitürlich einlagern:

«Der Gneis [aus Arvigo; Anm. jst], der von Nikolaus Kernbach nie klassisch behauen, sondern einem künstlerischen Prozess unterzogen wird, der sich aus den Variationen von Spalten, Brechen und Schichten ergibt, bleibt nicht Endresultat, sondern wird Ausgangsmaterial für einen weiteren Umgang, der Handdrucktechnik und Zeichnung kombiniert, also weder reine Druckgrafik noch reine Handzeichnung ist. Dagegen spricht nicht nur das grafische Unikat, sondern besonders die Tatsache, dass der Stein während der Entstehung der Zeichnungen im weitesten Sinne aktiv mitarbeitet; also geradezu zum Komplizen des Künstlers wird. Denn er stellt seine individuelle Liniengrafik dem Künstler zur weiteren gestalterischen Disposition zur Verfügung. Daraus ergeben sich zwei energetische Trägerschaften der kreativen Arbeit. Während Nikolaus Kernbach die kinetische Seite übernimmt, liefert der Stein die potenzielle.»

Wem also nicht nur angesichts der oben abgebildeten Einladung heiter musikalisch wird, dürfte nicht unbedingt allzu weit daneben liegen. Bei mir stellt sich auf jeden Fall ein, was Köhler im Text über Andrea Kernbach festhält:

«Wer sich also fragt: Was wird sichtbar von dem, was ich tue? kann durchaus musikalisch verfahren, indem er seinen Lese- bzw. Partiturtext durch ein entsprechendes Medium so instrumentalisiert, dass der Endzustand als Interpretation dieses Textes verstanden werden kann.»

Ich assoziiere hierbei wohl allerdings nicht zuletzt den Autor Köhler, der nach Mathematik und Physik später dann Kunstgeschichte und Musikwissenschaften studierte und seine möglicherweise aus letzterem resultierenden Empfindungen einmal eindrucksvoll mit einem Höllengleichnis unterstrichen hat und überhaupt gerne über Zeichenhaftigkeiten des täglichen Lebens nachdenkt.

| Do, 06.05.2010 | link | (2594) | 5 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Harakiri und Kamikaze auf dem Lande

Voda, hoda gsogg, da Bua, Voda, mia missn umbaun. Wos iss, hoda gfrogg, da Voda, wos is los? Umbaun, hoda gschrian, da Bua — da Voda hört nimma guat —, umbaun! Unsa Hof steht mittn im Dorf, do miass ma wos draus mochn. A Lokal miass ma aufmochn. Die Bauernschoft trogt eh nix mehr. Wos iss, hoda gfrogg, da Voda, wos is los? — A bißl vakolkt isa a scho. — Umbaun? Lokal? Trogt nix mehr? Wos is los? Nix is los, hoda gsogg, da Bua. Werst scho sechn.

Felix Mitterer, Der Umbau, hier zitiert nach Galerie Göttlicher

«Ein Kahlschlag geht durchs Land. Erst fallen die Bäume, dann fallen die Tore, dann fallen die Häuser. Schon sind manche Dörfer umzingelt vom gleichen Siedlungsbrei der Vorstädte. Kleine, banale, aufdringliche Kisten halten die ehemals besten Äcker besetzt und die sonnigsten Weinberge. Der Weg zu den Weiden ist lang geworden.

Und auch entlang der Dorfstraße sind sie eingebrochen, die bundesdeutschen Einheits-Bungalows, trübe Verpackungen im DIN-Format, zu hoch, zu kurz, zu laut, zu unruhig, zu kleinkariert und aufgedonnert mit Plastik, Glasbaustein und Aluminium. Sie passen nicht in die Landschaft und passen nicht ins Dorf und zu den alten Häusern. Sie wollen auch gar nicht dazu passen, sie wollen anders sein, neu, besser, komfortabler, sie wollen Stadt sein, Vorstadt immerhin, ein bißchen Film- und Fernsehkitsch dazu.»

So klagte Dieter Wieland 1978 in einer Broschüre, die mir ein Freund in seinem Büro in der obersten bayerischen Baubehörde in die Hand gedrückt hatte und die mir dieser Tage aus einem meiner offenbar immer mehr werdenden Erinnerungskartons entgegenquoll. Zwei Jahre zuvor hatte der Spiegel, auch er wollte raus aus der kalten Einsamkeit des feuchten Dachbodens, zwar bereits Harakiri auf dem Lande getitelt, aber im Gegensatz zum Autor dieser Beschreibung eines japanischen Freitodrituals in deutschen Gebieten, des Kritikers Peter M. Bode, der damit eine wochenendliche Landpartie unternommen hatte und dann wieder in die niedlichen Häuserschluchten des Molochs München zurückgekehrt war, blieb Dieter Wieland bodenständig und untersuchte die folgenden Jahrzehnte beharrlich jedes Detail in den Veränderungen ländlicher Architektur. Nach der Übernahme der Ostzone durch das Westkapital, von manch einem Revolution genannt, getraute er sich sogar raus aus seinem ober- oder niederbayerischen oder manchmal fränkischen Bauerngarten und zog gen Norden, um alteingessesenen wie zugezogenen Rüganern und anderen modernen Neufünflandlern die aus dem Urlaub mitgebrachten Lederhosen auszuziehen, an dessen Rändern sich ja auch immer etwas Mediterranes befindet, in die sie teilweise geschlüpft waren in ihrer wendeeuphorischen Neubebauung.

Eigentlich ist es nur noch traurig, wie wenig Ehre diesem Mann zuteil wird, der sich wie kaum ein anderer um die Bestandsaufnahmen dörflicher Architektur gekümmert hat. Aber jemand, der sich um den Alltag im Kleinen sorgt, wird entsprechend niedriger eingestuft. Da wären wir wieder beim Niedrig- oder Hochwild oder auch der Hochkultur. Das Leben findet nunmal im Event Stadt statt, wie uns vor allem diejenigen unverzagt darüber aufklären, die das Landleben heutzutage für eine landschaftszersiedelnde Sünde halten und jeden Dörfler deshalb am liebsten unverzüglich zwangsumsiedeln würden — auf daß sie endlich in Ruhe ihre Ausflüge in naturbelassener Landschaft machen können, die samt Helm partnergelookten Chinaradln aufs Auto gepackt oder die Gebirgs- oder sonstigen Rennräder auf den Anhänger und wie dieser göttliche Wind gleich 神風特攻隊 immer zu dritt oder auch zu viert nebeneinander durch die dann unberührte Landschaft zu cruisen. Kein lästiger, wild fuchtelnder, am Ende gar hupender, weil zur Arbeit, zum Kindergarten oder Einkaufen vorbeiwollender Dörfler mehr, der hat keine Existenzberechtigung. Da mag seine Familie auch seit Jahrhunderten in so einem Kaff leben, dem Städter Obst und Gemüse angebaut haben — die Zeiten ändern sich nunmal. Heute kommt die Milch sowieso aus Übersee. Oder über die frühere Seiden- und heutige Ökomilchstraße aus China. Die da können sie ohnehin nicht genießen wegen ihrer Laktoseunverträglichkeit. Deshalb gehört die Kuh hierzulande endlich in den Zoo. Und das ganze andere doch nur Lärm, Mist und Gestank fabrizierende Viehzeugs gleich mit. Davon gibt's im Fernsehen schließlich genug.

Dabei ist man abseits solcher Metropolen wie etwa Ahrensburg, Arnsberg, Sindelfingen oder Ismaning seit langem stetig bemüht, nicht weiter aufzufallen. Die Verstädterung unserer Dörfer begann schon mit der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Damals begannen die Städte langsam hineinzuwachsen in die Dörfer, die bald zu Stadtteilen wurden. Im 20. Jahrhundert setzte dann die Pendler-Bewegung ein. Die in der Stadt arbeitende Landbevölkerung nabelte sich ab von den traditionellen Lebensformen des Dorfes.

In die letzte Phase des grausamen Rituals der Selbstentleibung kamen die Dörfer nach dem Zweiten Weltkrieg mittels der göttlichen Formel Wirtschaftswunder. Die Ureinwohner zogen aus, um in den Städten ihr Glück, sprich Geld zu machen. Die kleinen Gemeinden, vor allem die weitab der Ballungsgebiete, gerieten in eine Konkurrenzsituation zu den Städten. Wollten sie nicht zu Geisterdörfern werden, mußten sie Attraktionen schaffen. Zwangsläufig wurde Lebensqualität gleichgesetzt mit städtischem Komfort. Manch einem Gemeinderat flatterte beim Begriff Dorferneuerung die Seele emphatisch auf. Und alles neu machte in den sechziger Jahren unter anderem das Auto, Symbol für wirtschaftlichen Aufschwung. Es hat tiefe Wunden geschlagen. Karl Ganser, seinerzeit Ministerialdirigent im nordrhein-westfälischen Städtebauministerium, führte das in einem Gespräch mit mir mal darauf zurück, daß «nicht nur Autobahnen und Bundesstraßen, sondern eben auch alle Orts- und Kreisstraßen nach sehr einheitlichen Regeln ausgebaut wurden».

Die Narben sind heutzutage nicht mehr zu sehen, da die lieblichen Versorgerbrummis lückenlos hintereinander durch die Dörfer fahren, und manchmal parken sie gar direkt im Wohnzimmer. Deshalb braucht es keine Wirtshäuser mehr, der Mitterer da oben ist eben wirklich nicht von hier und heute, auch keine alten Bauerngärten mehr, in Bayern nicht und auch nicht in Holstein und in Tirol auch nur nur noch für die Piefkes. Das gilt auch für Rügen und ebenso für Usedom. Alles kommt mittlerweile aus dem Supermarkt, auch der in den Fabriken gezogene Rasen sowie die niedriglohnigen Stiefmütterchen und später dann Geranien für den geneigten Feriengast, auf daß er sich zeitgemäß erhole von seiner Arbeitslosigkeit. Bloß nicht zu teuer eben. Wie die Brötchen von der Bäckereiattrappe, in die sie deshalb billig vorgebacken und tiefgefroren aus der Schweiz hineingerollt werden.

Hier kündigt sich mal wieder eine Fortsetzung ein. Lang will eben Weile haben.

| Mo, 22.03.2010 | link | (4099) | 6 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Das Schöne und dessen Häßlichkeit

| Fr, 19.03.2010 | link | (5241) | | | abgelegt: Form und Sinn |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6461 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig