Blau blütelt's heimlich in der Menschen Herz

Zum tollen Tag komme ich hiermit meiner angekündigten (Ana-)Chronistenpflicht nach.

Auch er gehörte zur Garde der ewigen Nörgler. Allerdings hat er die von nicht wenigen Politikern herbeigesehnten fünfziger Jahre bereits in den Achtzigern entdeckt. Und er erging sich dabei, quasi einer Forderung von Arno Schmidt entsprechend, mit seinen in Westermanns Monatshefte und TransAtlantik erschienenen Entrüstungen wahrhaftig nicht in faden Gleichnissen. Beim Wiederlesen lockt es, diesen Essay als Neuerscheinung zu präsentieren, Namen einfach auszutauschen und hier und da ein wenig zu klittern. Lege ich die sich auch in der hiesigen Gemeinde vorhandenen und sich europaweit, ach was, weltweit wachsenden Sehnsüchte nach blaublütigen Celebritäten als Elle an, darf ich diesen Aufsatz auch als avantgardistische Politikliteratur bezeichnen.

Er haderte mit den geistigen Bratenrockträgern, von denen sich einige wacker gehalten haben, wenn auch die ministeriellen (Hosen-)Anzüge, überhaupt die Erscheinungsbilder, nicht nur in der, wie es mittlerweile auch in neuem Deutsch heißt, Body Language, sich seither leicht verändert haben: «Es hat sich eine besondere Art von wohlgelaunter Großmäuligkeit eingeschlichen ein feixendes, dröhnendes Tölpeltum, eine so perfide Art, der Menge selbstgefällig zuzuwinken, die jedes Maß des Erträglichen übersteigt. Daß diese Menschen Deutschland aufwärts führen würden, das hatte die Mehrheit offenbar tatsächlich geglaubt.»

Und dieser (zu internetten Zeiten längst nicht mehr so schweigsamen) Mehrheit wünschte er: «Überhaupt sollten die Gastarbeiter ins Kabinett. Die sehen besser aus und sprechen ein klareres Deutsch als das, was man zur Zeit [...] zu hören bekommt.» Dann, so schreibt dieser ewige Satirikaster, würde er mit Freuden zur Wahlurne gehen. Heute werden die möglicherweise als integrationswillig bezeichnet, auch wenn es den Willen zur Assimilation meint. Wenn sie in Berlin leben, dann meist in einem sich mittlerweile leicht veränderten und weiterhin veränderenden Kreuzberg, wobei manch einer deshalb mittlerweile eine Übersiedelung nach Neukölln anstrebt oder dem Wedding. Kommunisten sind heutzutage mehr denn je Restbestände einer Zeit der allerletzten «Zeugen Iwans. [...] Diese Krankheit steckt nicht mehr an. Auch andere Geständnisse bleiben heute ohne großes Echo. Ich bin Anarchist! zum Beispiel. Ach, rührend, heißt es dann, wie interessant, sicher sind Sie Künstler! — Und wer behauptet, er sei homosexuell, dem wird sofort Nachsicht entgegengebracht: Na, halb so schlimm, kann jedem passieren ...»

Einen Türken als Postminister schlug er seinerzeit vor, einen Griechen als Familienminister und eine Jugoslawin als Minister der Verteidigung. Ein damals Vierzigjähriger, der sich selbst als Nationalist bezeichnet, hätte sich zu dieser Zeit als deutscher Bundespräsident bestimmt ganz gut gemacht, und sicherlich machte er auch heute eine andere Figur als der aktuelle. Denn Joseph von Westphalen bekennt: «Ich bin Monarchist.»

Er kannte in den Achtzigern «nur eine politische Bemerkung, bei der Rote, Grüne und Schwarze blaß werden, über die man nicht diskutieren kann, weil einen jeder allein stehen läßt, als sei man aussätzig und Idiot obendrein. Es ist die Behauptung: Ich bin Monarchist.

Worüber man nicht diskutieren kann, darüber muß man Monologe halten: Ich will es nicht zu kompliziert machen, mich nicht auf Hegel berufen, obwohl da einiges zu holen wäre in puncto konstitutioneller Monarchie. Lieber bezeichne ich mein aktuelles Argument aus der vielbeklagten Staatsverdrossenheit, die ja nicht allein von den berühmten jungen Leuten gepflegt wird. Auch biedere Hochschullehrer und seriöse Leitartikler sind ihre geheimen Opfer; sie faseln zwar seitenlang über die freiheitlich demokratische Grundordnung und verdienen damit Geld, am Fuße des ersten Biers aber sind sie ehrlich genug, sich der landläufigen Meinung anzuschließen, daß wir hinters Licht geführt werden. Zwar möchte ich nicht unbedingt im Lichte eines Sonnenkönigs stehen, aber die Strahlen eines milden Königshauses tröstetten mich vielleicht über die Wahlparolen der bürgerlichen Parteien hinweg. [...]

Nach privaten Hochrechnungen wählen 80 Prozent der Berechtigten nur, weil es nichts kostet, der Rest will etwas verhindern — was für ein Zustand! [...].»

Die Hartnäckigkeit, mit der «ein deutscher Regierungschef von der liberalen Presse und der Öffentlichkeit» samt Begleitpersonal mit beinahe nach Liebkosungen klingenden Schimpfwörtern bedacht wurden, «hat in ihrer Einfallsarmut etwas treudeutsch Peinliches. Genannt wurden — ich wähle spaßeshalber die Vergangenheitsform, weil die beiden angesprochenen Katastophengestalten ihre Ämter längst los sein werden, wenn mein Aufruf noch immer Gültigkeit haben wird.»

Joseph von Westphalen:

Warum ich Monarchist geworden bin. Zwei Dutzend Entrüstungen.

Haffmans, 128 Seiten

| So, 03.10.2010 | link | (3831) | 10 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |

Jean-Baptiste Grenouille

Geboren ist er «ohne Geruch am stinkendsten Ort der Welt, stammend aus Abfall, Kot und Verwesung», er ist «klein gebuckelt, hinkend, häßiich, gemieden, ein Scheusal innen wie außen». Entschlüpft ist er dem Leib einer jungen Frau, «gerade Mitte zwanzig, die noch ganz hübsch ausssah und noch fast alle Zähne im Munde hatte und auf dem Kopf noch etwas Haar und außer der Gicht und der Syphilis und einer leichten Schwindsucht keine ernsthafte Krankheit». Dieser Jean-Baptiste Grenouille hatte «eine Macht, die stärker war als die Macht des Geldes oder die Macht des Terrors oder die Macht des Todes: die unüberwindliche Macht, den Menschen Liebe einzuflößen». Dennoch hätte er sie «am liebsten alle vom Erdboden vertilgt, die stupiden, stinkenden, erotisierten Menschen». Doch das war beileibe nicht der Grund für sein planvolles ja systematisches Morden, dem mehr als zwei Dutzend Jungfrauen zum Opfer fielen, alle gerade kurz vor der vollen Blüte und von der duften Vollkommenheit der Laure Richis, «gerade sechzehn Jahre alt, mit dunkelroten Haaren und grünen Augen», mit einem «so entzückenden Gesicht, daß Besucher jeden Alters und Geschlechts augenblicks erstarrten und den Blick nicht mehr von ihr nehmen konnten». Sein Meucheln hatte jedoch nicht etwa Lüsternheit als Ursache, sondern jene Macht, die er einmal nur testete, allerdings mit einem phänomenalen, geradezu orgiastischen Erfolg — um dann einen Tod zu sterben, den wir alle uns so wünschen, nämlich aus Liebe aufgefressen zu werden.

Dieser seinerzeit grandiose Wurf eines Romanerstlings hat den Redakteur einer Leseseite damals sogar dazu bewegt, ein etwa zu gleicher Zeit erschienenes Buch von Joseph von Westphalen (ich komme darauf zurück) in den Stehsatz zu befördern. Diese Riechorgie, hieß es dann, «dürfte für lange Zeit Spuren von Lesewonnen in den Gesichtern selbst abgebrühtester Literaturkenner hinterlassen. Denn Jean-Baptiste Grenouille alias Patrick Süskind hat aus den auserlesensten Ingredienzien der Erzählkunst einen Flakon voll des feinsten Lesedufts komponiert — ein Parfum, das die Macht einer Droge hat.» Nun ja, der Geruch hat nicht mehr die Intensität der Buchmessenvorzeit von 1985, aber nur nach dem Dachboden der in feucht gewordene Kartons der ausgelagerten Literatur riecht der Roman auch nach so langer Zeit nicht unbedingt. Zwar veränderte die Nase nicht mehr so ganz hektisch ständig die Wahrnehmungsrichtung, aber das Jacobsen-Organ hat immer noch ordentlich was zu schnuppern gehabt.

Patrick Süskind: Das Parfum.

Die Geschichte eines Mörders.

Herbert Huber hat den Roman erläutert und eine Materialsammlung hinzugefügt.

Und hier wird geschlemmt.

| Mi, 29.09.2010 | link | (8199) | 14 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |

Zeitgenössische Kunst

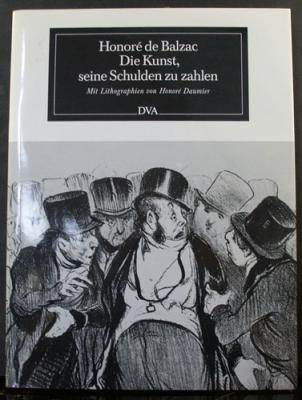

Balzac hat in seinen einundsechzig Lebensjahren nichts anderes angehäuft als Schulden, in seiner einführenden Biographischen Notiz über Meinen Herrn Onkel läßt er seine weit mehr als zweihundert Gläubiger antreten, um ihnen zu verkünden:

Balzac hat in seinen einundsechzig Lebensjahren nichts anderes angehäuft als Schulden, in seiner einführenden Biographischen Notiz über Meinen Herrn Onkel läßt er seine weit mehr als zweihundert Gläubiger antreten, um ihnen zu verkünden:

Seine einzige Hinterlassenschaft sollte denn dieses Werk sein, um dessen regen Kauf er, bevor er dann seinen letzten Seufzer tat, diejenigen bat, die er geschröpft hatte, und das den (auf dem Grabstein verewigten) Titel trug (und trägt): Die Kunst, seine Schulden zu zahlen und seine Gläubiger zu befriedigen, ohne auch nur einen Sou selbst aus der Tasche zu nehmen.Meine Herren! Ich erfaßte also die große Bedeutung des Kredits, und ich habe entdeckt, daß er sich gründet und ruht auf einer einzigen, zwar sonderbaren, aber sehr soliden Methode, daß man nämlich mit unverbrüchlicher Treue niemandem Schulden zahlen soll.

Bei diesem amüsanten und hintersinnigen Essay des kurz vor seinem Tod 1850 eben noch schuldenfrei gewordenen Honoré de Balzac kommt bei mir immer wieder diebische Freude auf. Wenn er beispielsweise «Bedingungsweise Schulden» so definiert:

dann ist das (Buch) allein wegen solcher ohne jeden Zweifel überlegenen Überlegungen das Geld wert, dem andere hinterherliefen. Der (wie auch der Übersetzer mehr als bedauerlicherweise ungenannte!) Herausgeber schreibt, bevor er Chateaubriand und Pradt zu ihren Worten kommen läßt (Das Reich des Lichtes wird größer von Tag zu Tag ... Das Menschengeschlecht schreitet in seiner Entwicklung fort ...):Ich werde Ihnen (zurück-)zahlen, wenn ich Geld bekomme. Man hat nichts zu bekommen, man hat also auch nichts zu zahlen,

Heutzutage macht man darum nicht so viele Sätze. Ein Wörtchen reicht: Peanuts.«Der Verfasser der Kunst, seine Krawatte zu binden schickt ein Werk in die Welt, das nicht von ihm ist, trotzdem ihm aber eine ganze Menge von Feinden schaffen und wahrscheinlich Schmähungen und Verfolgungen genug zuziehen wird. Wie wird da eine ganze Menge von sogenannten aufrechten Geistern schreien: dieser Baron de l'Empésé will geradezu als hehre Wissenschaft die abscheuliche Kunst etablieren, einem ehrenhaften Gläubiger schöne Worte statt bares Geld zu geben. ‹Aber das ist ja eine Infamie, eine unerhörte Geschichte! So einen Mann muß man einfach einsperren! ... ›

Schon kommt besorgtes Lärmen aus den Buden aller Krämer, Fabrikanten, Kaufleute, aus den Läden, wo es eben Menschen gibt, die nicht weiter sehen als ihr Schild reicht, oder andere, deren Philosophie nicht mehr Göße hat als der Fußboden ihres Lokals.

Die Ankündigung des Buches allein genügte schon, damit eine fürchterliche Angst den Hausbesitzer, den Restaurateur erfaßte, ebenso wie die Limonadenhändler, Schneider, die Wäscherinnen, den Schuhmacher, den Hutmacher, den Mützenmacher, den Weinhändler, den Bäcker, den Schlächter, den Gemischtwarenhändler usw., usw., ja sogar bis zu den Buchhändlern ging es. Alle die kleinen Rechnungen, die bisher in tiefem Schlummer ruhten, werden erweckt, um den bescheidenen Beamten aufzuscheuchen oder auch den nichtsnutzigen ‹Fashionablen›, den Arbeiter wie den Handwerker und den egoistischen Rentier.»

Die oben abgebildete schöne DVA-Ausgabe von 1984 (auf deutsch ursprünglich 1964 bei Langen-Müller erschienen) mit den sechzehn Lithographien von Honoré Daumier dürfte allerdings allenfalls antiquarisch erhältlich sein. Mir ist unerklärlich, weshalb solche Kleinode kaum noch gedruckt werden.

Andererseits ist die nachfolgend genannte Ausgabe dieser unterhaltsam unterweisenden Betriebsanleitung zum Erzeugen von Erdnüssen auch etwas preisgünstiger. Bücher dürfen ja nichts mehr kosten. Weil inner ned ganz umme un so.

Die Kunst, seine Schulden zu zahlen

Honoré de Balzac

| So, 01.08.2010 | link | (2433) | 6 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |

Astronomenalltag

Ein Buch samt Waschzettelsammelsurium kam mir aus einem Karton entgegen, das ich schleunigst in den alten Giftschrank retten mußte. Aber zuvor nahm es mich seiner an.

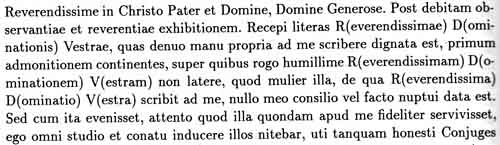

Der Astronom Nicolaus Copernicus war zu Lebzeiten weniger bekannt als Astronom denn als Arzt und Administrator. Die vorliegende Ausgabe enhält zwanzig Briefe, die von ihm stammen oder ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit zugeschrieben werden können. Deren häufigster Adressat ist der ermländische Bischof Johannes Dantiscus (1485–1548). Der einzige erhaltene wissenschaftliche Brief, eine ins Persönliche gekleidete astronomische Abhandlung aus dem Jahr 1524, die an den Krakauer Domherrn Bernhard Wapowski gerichtet ist, wurde in dieser Edition nicht berücksichtigt; sie wird — so die Begründung der Herausgeber (1994) — einem künftig erscheinenden Band von Kleinen Schriften vorbehalten bleiben. Der übrige Briefwechsel zur Astronomie, der sehr umfangreich gewesen sein muß, gilt als unwiederbringlich verloren.

Ein interessantes Detail ist das Schreiben Copernicus' an seinen langjährigen Freund, den ermländischen Domherrn Felix Reich. Hier kommt der preußische Finanzexperte wieder ins Bild. Darin erläutert er Einzelheiten aus den zähen und langwierigen Münzverhandlungen zwischen dem polnischen König, den preußischen Städten und den Vertretern des Deutschen Ordens. Weniger zahlreich sind die die von Copernicus empfangenen und erhalten gebliebenen Briefe. Ihr häufigster Absender ist der Hochmeister des Deutschen Ordens und spätere preußische Herzog Albrecht von Brandenburg, der Copernicus häufig in medizinischen Fragen und Notsituationen konsultierte. Ein dritter Teil der Edition versammelt Auszüge aller Briefe von Zeitgenossen des Copernicus, in denen sein Leben oder seine wissenschaftliche, ärztliche und administrative Tätigkeit erwähnt werden.

Neben den großen, die Geschichte der Reformation begleitenden historischen Ereignissen, dem letzten Krieg zwischen Polen und dem Deutschen Orden, dem Machtkampf zwischen Bischof und Domkapitel und der mühseligen Arbeit an der Drucklegung seines Werkes kommen viele kleinere Begebenheiten im Leben von Copernicus zur Schilderung, etwa die Auseinandersetzungen um den Elbinger Karneval von 1531, auf dem der katholische Klerus karikiert wird, oder Copernicus' Haushälterinnenaffäre, die zu einem scharfen Verweis des Bischofs führt, sind von einer Anmutung, als hätten sie sich justamente abgespielt; nun ja, jedenfalls zu einer Zeit, als katholische Kirchenobere noch ordentlich Haushalte und evangelische noch keine Fahrzeuge führten.

Anhand der Briefausgabe läßt sich die Frage nach Copernicus' geschriebenen Sprache, die nichts mit der immer wieder unternommenen und ebenso müßigen Suche nach seiner Nationalität zu tun hat, schnell beantworten: in der Regel in einem korrekten, aber nicht sonderlich eleganten Gelehrten-Latein. Einige seiner Briefe, besonders diejenigen, die an Hochmeister Albrecht gerichtet sind, wurden deutsch verfaßt; in einem stark mundartlich eingefärbten Frühneuhochdeutsch, dessen Orthographie und Grammatik auch in ein und demselben Brief variieren. Genau das Richtige für mich, der ich mich vom altmodernen Sprachpuristen zum Gegner jedweder Gängelei wandle — Nieder mit der Ottografie, freier Blick auf Oxitanien. Auch Radikalreformer sähen hier kein Wörtchen Land mehr. Höchste Erheiterung.

Trotzdem sind die deutschen Briefe — von speziellen Begriffen abgesehen, die in den Anmerkungen erläutert werden — auch ohne einschlägige Vorbildung recht gut zu verstehen. Die lateinischen Briefe wurden allesamt ins Deutsche übersetzt — größtenteils zum ersten Mal. Gerade das macht dieses zwar schlanke, aber durchaus hochstehende Buch auch für den kulturhistorisch interessierten Laien zu einer interessanten Lektüre. Den umfangreichen editorischen Apparat darf er, muß aber nicht, dabei getrost beiseite lassen.

Aus den kleinen Mitteilungen am Rand des historischen Geschehens, den Schilderungen von Lebensumständen und alltäglichen Sorgen, entsteht in Umrissen ein lebendiges, gar lebhaftes Portrait des großen Gelehrten. Diese insgesamt an wissenschaftlicher Akribie nichts zu wünschen übrig lassende Edition läßt sich auch als Biographie in Briefen lesen. Die teilweise umfangreichen Erläuterungen in den Kopfregesten (res gestae = getane Dinge) stellen den Kontext her und liefern dort Verständnishilfen, wo der reine Text viele Fragen offen läßt. Anders als frühere, ideologisch gefärbte Lebensbeschreibungen erlaubt dieser vor Mäusen und Mardern gerettete Schatz einem Altgierigen wie mir, sich einmal mehr ein Bild von Copernicus und seiner Zeit vorzustellen. Quasi Kopfkino. Eben auch ohne bunte Bildchen.

Die vielzitierte Mahnung von Johann Gustav Droysens an die Historiker (auch an die dilettierend delierenden?) — «Das Factum steht nicht in den Quellen» — hat nach wie vor ihre Gültigkeit. Aber der Trüffel läßt sich auch vom gemeinen Schwein erschnüffeln.

Komplette Übersetzung des oben abgebildeten Briefauszugs:

Ehrwürdigster Vater und Herr in Christus, gnädiger Herr. Mit dem gebührenden Erweis von Gehorsam und Verehrung. Ich habe von Euch, Ehrwürdigste Herrschaft, einen Brief erhalten, den eigenhändig an mich zu schreiben Ihr erneut geruht habt, und der zuvorderst eine Mahnung enthielt. Diesbezüglich bitte ich demütigst, es möge Euch, Ehrwürdigste Herrschaft, nicht entgehen, daß die Frau, derentwegen Eure Ehrwürdigste Herrschaft mir geschrieben haben, sich nicht auf meine Veranlassung oder mein Zutun hin verheiratet hat, sondern, als sich dies so ereignete, bemühte ich mich mit höchstem Eifer, da sie früher bei mir eine treue Dienerin gewesen war, jene zu veranlassen, ehrsame Eheleute zu bleiben. Darüber wage ich es, Gott zum Zeugen anzurufen, aber auch die Eheleute würden das beide auf Befragen hin bestätigen. Aber als sie sich über die Impotenz ihres Mannes beklagte, was dieser bei der Verhandlung und außerhalb zugab, waren meine Bemühungen umsonst, denn der Prozeß fand statt vor dem Herrn Dekan, Euer Ehrwürdigsten Herrschaft Neffen guten Angedenkens, dann vor dem verehrten Herrn Kustos; ob er oder sie, oder ob beide in gegenseitigem Einvernehmen auseinandergegangen sind, kann ich nicht sagen. Ich gestehe aber Euer Herrschaft, um zur Sache zu kommen, daß diese Person, als sie kürzlich mit ihrer Freundin aus Elbing vom Markt in Königsberg hierherkam, bei mir bis zum nächsten Tag geblieben ist. Da ich einsehe, daß mein schlechter Ruf davon herrührt, werde ich mich so verhalten, daß keiner gerechte Veranlassung hat, von mir erneut Schlechtes zu denken, besonders auf die Ermahnung Euer Ehrwürdigsten Herrschaft hin, der ich gern in allem gehorchen möchte und der ich auch Gehorsam schulde, mit dem Wunsch, daß meine Dienste immer genehm seien.im Buch Seite 162f.

Frauenburg, den 27. Juli 1531.

Eurer Ehrwürdigsten Herrschaft

Nicolaus Copernicus

Briefe, Texte und Übersetzungen

Akademie Verlag, Berlin 1994. XXIX, 413 Seiten, sechs Faksimiles

Documenta Copernicana, Bd. VI,1

| Mo, 19.07.2010 | link | (1635) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |

Farbig-farbliches Erotikon

«Bei Eliane habe ich nicht einmal die Genugtuung, von ihr betrogen zu werden. Die Entdeckung, daß sie die Wohnung von Monsieur Findus besucht, hat mich lediglich mutlos gemacht. Sie selbst war es, die in mir den Verdacht erregt hatte, daß sie ein Verhältnis mit Ubus haben könnte, ein ausgeklügeltes Ablenkungsmanöver, um ihre Verbindung mit Monsieur Findus geheimzuhalten. Mit einem Satz: Wegen der Enttäuschung stürze ich mich ganz sicher nicht aus dem vierten Stock, daran ist gar nicht zu denken, das vorherrschende Gefühl ist vielmehr mein völlig leerer und schweigsamer Kopf, nicht einmal ein leichtes Summen, das den Wind der Verzweiflung begleitet. Einen Augenblick, ich habe Verzweiflung gesagt, aber ich korrgiere mich sofort. Enttäuscht, das ja, aber nicht verzweifelt, bitte sehr.»«Wie soll der moderne Mann von Welt es nur anstellen, die schöne Eliane zu erobern, seine Konkurrenten in der Firma loszuwerden und einen anonymen Verfolger zu entlarven? Luigi Malerba richtet seinen ironischen Blick diesmal auf den Manager einer Lackfirma und auf die moderne Geschäftswelt, in der eigene Wahrnehmung, fremde Anforderung und verbliebene Träume ach so weit auseinanderbleiben.» — So stand's 2000 in der Zwiebel, dem jährlich erscheinenden und kostenlosen Trüffel-Kostenprobenheftchen aus dem Haus Wagenbach. Darin zitiert ist auch der Corriere della Sera, der meinte: «Ein wunderschönes Buch über Farben und Erotik.»

Nein, kein Amuse-geule italiennes. Das ist ein mehrgängiges Menue, ein Buch, das zwar heiter sättigt, aber auch Völlegefühle bewirken kann. Es ist eines, das die Männer und die Kunst entblätternd entblößt: deren Geilheit und die Kunst als Hure. Nein, nicht unbedingt ein Bordell- oder auch Museums(café)führer, der es erleichtert, hier ein Häppchen oder dort ein Blickchen zu nehmen. Die Gefahr, daß die Alarmanlage losgeht, ist nicht unerheblich, mußte ich doch wie das Kind ständig hinter die Bilder schauen, ob sich dort vielleicht doch noch etwas befindet; wenn das Kind sogenannt erwachsen ist, wird es gelernt haben, die dritte Dimension wahrzunehmen. Der kunstvolle Malerba hat (s)eine schillernd theoretische, weil leidenschaftliche Schrift quasi als Farbfixation über die Hintergründe gelegt. Die Wahrheit sei nur mit List zu verbreiten, lehrte uns bereits der olle Schiller. Malerbas Tücke kommt von der Palette einer leicht rätselhaften, aber eben lustvoll geordneten Unordnung, stellt unter anderem eine Verbindung her zwischen der Kunst und der (Farben-)Industrie. Doch das ist nur ein Aspekt dieses scheinbar leichten Krimis, der er dann aber auch wieder nicht ist, weil die Handlung nur zum Schein im Vordergrund steht. Die läßt sich durchaus alleine genießen. Greift man jedoch unablässig hinein in all die nicht eben kalorienfreien Näpfchen natürlich kunstvoller Farbpigmente, dann benötigt es Zeit zum pausierenden Nachdenken zwischendrin, sonst kann es, wie bei einer gourmandigen Völlerei, zu einem arg bunt flirrenden Magenstürmen kommen.

Nicht jeder Zeno-Amazone ist das verständlich, inhaltlich scheint das alles. FAZigere Angaben hier.

Luigi Malerba

Elianes Glanz

Roman

Aus dem Italienischen von Moshe Kahn

Wagenbach, Berlin 2000

| Fr, 16.07.2010 | link | (1993) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |

Deutschsprachige Dialektik

Bei Peter Bichsel war ich hängengeblieben, bei

diesem schnörkellosen dialektischen Essayisten und Redner, der den Zeigefinger, wenn überhaupt, dann auch auf sich und seine alpische Trutzburg richtet. In den achtziger Jahren hat der Schweizer eine Zeitlang in der, wie sie damals sozusagen gegenpolig genannt wurde, Bundesrepublik oder auch BRD gelebt und seine gedanklichen Spaziergänge in einem Aufsatz zusammengefaßt, der im nebenan angezeigten Buch enthalten ist.* Rückblickend gelesen ist das alleine schon interessant. Aber höchst verblüffend ist die Aktualität.

diesem schnörkellosen dialektischen Essayisten und Redner, der den Zeigefinger, wenn überhaupt, dann auch auf sich und seine alpische Trutzburg richtet. In den achtziger Jahren hat der Schweizer eine Zeitlang in der, wie sie damals sozusagen gegenpolig genannt wurde, Bundesrepublik oder auch BRD gelebt und seine gedanklichen Spaziergänge in einem Aufsatz zusammengefaßt, der im nebenan angezeigten Buch enthalten ist.* Rückblickend gelesen ist das alleine schon interessant. Aber höchst verblüffend ist die Aktualität.«Die Deutschen sind sichtbar wohlhabend geworden. Aber mir scheint, sie haben sich mit dem Geld nur mehr Mief angeschafft.» Mir scheint, daß dieses Müffeln gegenüber den Achtzigern lediglich einen anderen Geruch hat. (Nicht außeracht gelassen werden darf dabei, daß zu diesem «Mief» nicht unerheblich der US-amerikanische, mehr als streng antikommunistische, im Kalten Krieg ideologisch vom CIA munionierte Marshall-Plan beigetragen hat, der die Deutschen — wie zum Beispiel auch die Italiener, bei denen die ersten Wahlen nach dem zweiten Weltkrieg entsprechend beinflußt worden waren — in besonderem Ausmaß ins strenggläubige Kapitalistenreich hiefte.) Doch er gesteht freimütig ein, daß die «demütigen, geschlagenen Deutschen» den Schweizern «nicht ins Konzept» gepaßt hätten, daß sie «wieder jemand werden mußten [...], damit sie wieder so deutsch waren, wie wir das wollten». Und so geht seine konsequente Fragestellung denn darin auf: «Wie anders sind wir denn?»

«Was ist das: ‹Ein Deutscher›? Wir Schweizer haben unsere Vorstellung davon. Wir sind ganz sicher, daß wir die Deutschen erkennen, überall und unter allen Umständen. Das heißt, wir nehmen an, daß sie ganz sicher anders sind, ganz anders als alle anderen.»

Daß sie es sind, und sei's drum, weil sie es einfach sein wollen, ‹belegt› Bichsel, quasi stellvertretend für seine Landsleute, immer wieder eindrucksvoll. Und dabei entstehen bisweilen (Sprach-)Bilder einer Selbstironie, auf die die Deutschen geradezu neidisch sein müßten. Allein Peter Bichsels ‹Analyse› der von Deutschen gesprochenen deutschen Sprache beinhaltet passagenweise kabarettistische oder auch im Ansatz komödiantische Züge wie in Emil Steinbergers Film Der Schweizermacher von 1978 (da dazu kein Ausschnitt erreichbar ist, sei thematisch auf das Buch Das Kreuz mit dem Pass von Christian Dütschler verwiesen), wie sie scheinbar nur auf einer Insel entstehen können, das ozeanisch von Fremdem umspült ist. Wer je mit dem geradezu ungläubigen Staunen zumindest vereinzelt deutschsprachiger Schweizer über das Bühnendeutsch bestimmter Deutscher auf schweizerischen Rundfunkwellen konfrontiert war, wird Bichsels mehr fragenden als beantwortenden Kommentar genießen. Und (vielleicht?) auch geläutert werden. Nicht nur sprachlich. Seltsamkeiten geschehen schließlich auch anderenorts.

In den achtziger Jahren hat Bichsel an der Universität Essen «unter anderem Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache herausarbeiten wollen. Ich scheiterte, wir konnten uns darüber nicht verständigen. Ein schweizerdeutscher Satz, übersetzt ins Hochdeutsche, ist eben noch lange nicht deutsche Umgangssprache.»

«Wir Schweizer haben nicht den Eindruck, mit Sprache umzugehen, wenn wir sprechen. Wir sprechen die Dinge nicht aus. Inhalte werden bei uns verinnerlicht und nicht ausgesprochen. Die Deutschen aber sprechen. [...] Bei uns aber kommen jene, die sprechen, in Verdacht. Eine Rede in der Schweiz ist immer eine Ausrede. Und die Deutschen, die sprechen uns zu viel. Sie sprechen immmer, und sie sprechen alles aus.

Es ist für mich recht schwer, einen deutschen Freund zu begrüßen. Das schweizerische ‹Sali› genügt nicht, und daß er mich mit einem ganzen Wortschwall überschüttet, das stört mich. Er sagt: ‹Ich freue mich sehr, dich wieder zu sehen. Du weißt gar nicht, wie sehr wir dich vermißt haben, wir werden auch ganz bestimmt, aber vorerst einmal ...›

Auf Schweizerdeutsch wäre das nicht nur unglaubhaft, sondern auch lächerlich. Ich verstehe jedes Wort, ich verstehe den Inhalt, es ist dieselbe deutsche Sprache wie unsere, nur etwas anders ausgesprochen. Aber ich befinde mich in einem sehr fremden Land. Die Sprache dieses Landes ist keine Fremdsprache, aber sie behandelt Inhalte, die von uns sprachgehemmten Schweizern nicht sprachlich behandelt werden. Das ist auch der Grund, daß wohl niemand so große Schwierigkeiten mit den Deutschen hat wie wir Deutschschweizer. Weil sie eine Sprache sprechen, die wir zu verstehen glauben, erschrecken wir so sehr, daß sie ganz anders sind. Wir freuen uns über das Anderssein der Amerikaner, der Franzosen; das Anderssein der Deutschen ist und bleibt ein Ärgernis. Und das Anderssein hat mit einem anderen Bewußtsein zu tun. Oder vielleicht sogar mit mehr Bewußtsein.»

Der Essay, aus dem hier primär zitiert wird — Wie deutsch sind die Deutschen? — stammt aus der Zeit seines Deutschland-Aufenthaltes, als man noch BRD und DDR sagte und schrieb (letzteres gerne auch in springerschen Tüttelchen; zu deren Darstellung heute längst nicht mehr nur von dieser ‹Zeitungs›-Klientel die Zeigefingerchen hergenommen werden, laut hap selig eine Hinterlassenschaft aus Neufünfland, der vor dieser «ironischen» Titulierung sogenannten DDR). Die Probleme waren andere — oder hatten schlicht andere Namen und Bezeichnungen; die Begriffe sind austauschbar, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz.

«In Deutschland werden die Dinge ausgesprochen. Es gibt zum Beispiel Radikalenerlasse und Berufsverbote in der Bundesrepublik. Sie werden auch bekämpft und diskutiert. Bei uns in der Schweiz ist das sehr viel einfacher: die Chance eines linken Lehrers ist bei uns Zufall. In der Bundesrepublik ist nicht nur das Verbot Gesetz, sondern auch die Chance eines linken Lehrers. Das Verbot ist unschön, aber man wagt es auszusprechen und setzt damit Grenzen, auf die man vertrauen kann. Die nicht festgelegte schweizerische Hetzjagd unter dem Deckmantel der Demokratie ist undemokratischer.

Die Assistenten, die ich kennengelernt habe, an der Universität Essen, die waren alle schon einmal in irgendeiner Form gekündigt. Sie haben sich auf dem Beschwerdeweg oder gerichtlich dagegen gewehrt. Jetzt sind sie noch da und begrüßen ihren Professor so freundlich wie zuvor. Man geht in Deutschland für seine Rechte vor Gericht. Viel schneller und öfter als bei uns. Das hat mitunter seine Vorteile. Es hat aber auch seine Nachteile, weil von da ab alles Wort für Wort ausgesprochen und ausformuliert ist — weil es kein Zurück mehr gibt. Man vertraut in der Bundesrepublik dem Gesetz, man vertraut der Sprache und eigentlich nur der Sprache. Schweizerischem ‹Nicht-davon-Sprechen› ist das nicht geheuer. Wir ertragen sprachliche Exaktheit nicht und machen lieber Verfassungsartikel, die ein unbrauchbares Sowohl-als-auch beinhalten.

Deutsche Exaktheit wäre unsere Unentschlossenheit ein Greuel. Die Deutschen schaffen eine Bürokratie, die fast unerträglich ist — Formulare, Formulare, Formulare: es gibt in diesem Land nichts mehr, was nicht gesetzlich geregelt wäre. Und die Sprache, in der diese Bürokratie stattfindet, ist für uns Schweizer nun allerdings eine Fremdsprache. Ich war in Essen nicht fähig, auch nur ein einziges Formular auszufüllen. Ich habe die Sprache auf den Formularen als Deutsch erkennen können, aber keinen Satz verstanden. Auch die Deutschen beklagen sich darüber, aber da gibt es kein Zurück mehr. Die Formulare nehmen dauernd zu — mit ihnen auch, das muß gesagt sein, die Gerechtigkeit. Aber wo endet das? Kann man Demokratie durch Gesetz erzwingen? Ist der Gerichtshof der Ort, wo Demokratie verwaltet wird? Ich meine das als echte Fragen, und entsprechende Gegenfragen an die Schweiz wären nicht unberechtigt.»

Ob er in seinen Schulmeistereien nun über den «abwesenden Krieg», «Die Aufgabe des Staates in einer sozialen Gesellschaft», über Wissen als Widerstand oder den «Abschied von links» (1985!) schreibt, mir ist dabei wieder oder einmal mehr klargeworden: weshalb ich dem Erzähler Bichsel immer so gerne zugehört habe. Und derartige Abwägungen läse ich gerne öfter auch von deutschen Autoren. Gerade nach den Vorkommnissen in letzter Zeit. Deutschland ist schließlich sauber. — Ließe sich diese Gegnerschaft nicht eigentlich auch (noch) weltfußballerisch ausfechten? Dann müßte nicht immerfort die Literatur bemüht werden. Oder am Ende gar die Politik.

* Zitiert nach der 1985 im Suhrkamp-Verlag erschienenen Erstausgabe.

| Do, 24.06.2010 | link | (4285) | 7 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |

Avis

Zwar habe ich bereits einige Male erzählt, daß es bei mir etwas beengt zugeht, seit ich die größere Wohnung aufgegeben und mich geographisch zwischen ganz weit unten und ganz weit oben aufgeteilt habe. Aber es gibt schließlich Leser, die sich weigern, «rückwärts» zu lesen, oder es kommen hin und wieder neue hinzu, die das noch nicht wissen; das erfordert Redundanz, wie beim Hörfunk, bei dem man auch nicht mal eben zurückblättern kann; für die weltweite Anrufung des göttlichen Lesers wurde schließlich noch der hyperische Link geschaffen, ob der nun zum Glick des Lesers oder Betrachters führt oder auch nicht, als Entrée in die Wundertüte steht er immerhin zur Verfügung.

Zwar habe ich bereits einige Male erzählt, daß es bei mir etwas beengt zugeht, seit ich die größere Wohnung aufgegeben und mich geographisch zwischen ganz weit unten und ganz weit oben aufgeteilt habe. Aber es gibt schließlich Leser, die sich weigern, «rückwärts» zu lesen, oder es kommen hin und wieder neue hinzu, die das noch nicht wissen; das erfordert Redundanz, wie beim Hörfunk, bei dem man auch nicht mal eben zurückblättern kann; für die weltweite Anrufung des göttlichen Lesers wurde schließlich noch der hyperische Link geschaffen, ob der nun zum Glick des Lesers oder Betrachters führt oder auch nicht, als Entrée in die Wundertüte steht er immerhin zur Verfügung.Als mich das Schicksal in der holsteinischen Revolutionskate angelandet hatte, waren die Vermieter so freundlich, mir auch außerhalb des gemieteten Büros, etwa auf dem Flur, Platz für ein einigermaßen geordnetes regales Leben zur Verfügung zu stellen, da der eigentlich geradezu genialische Tischler die Regale entlang der provisorisch bebilderten Wand und als Entlastung für die teilweise papiern zweckentfremdete cuisine américaine zwar zu gestalten versprochen, es aber nach dem Entwurf dann doch vorgezogen hat, für den Rest seiner ihm vermutlich noch bleibenden fünfzig oder mehr Jahre in einem sanft nach Hanf duftenden Ruhefeld zu schaukeln. Deshalb darf ich auch noch den Dachboden mitbenutzen, den Eignern bleibt auch ein Eckchen der zweihundert Quadratmeter, da der weiteste Bereich von mir als weiteres Papierlager benötigt wird (darunter nichtverkaufte Bücher, von denen ich mich noch weniger trennen mag wie von nichtgelesenen; Steuererklärungen hingegen darf ich nicht wegschmeßen). Glücklicherweise wurde das Reet- durch ein Sonnendach ersetzt, also eines, das erneuerbare Energie liefert, wenn sie denn mal scheint. Aber auch so müßte die im Ort ansässige Winzfeuerwehr die Gebetsrufglocke und sich selbst ordentlich in Schwung bringen und ausnahmsweise mal den hinter der Kate gelegenen Altersruheteich für Karpfen leersaufen, um die Lohe niederzuringen. Auf jeden Fall verbringe ich viel Zeit im Zuhause der niedlichen Marderfamilie, die sich auch durch die im Zug der dächlichen solaren Energiemaßnahmen erfolgte «hundertprozentige Abdichtung des Hauses», so die Dacherneuerer, nicht hat vertreiben lassen und allenfalls nächtens Ausflüge unternimmt, um ein wenig von Kabeln zu naschen, die zu Automobilen gehören, die in ihrem Revier nichts zu suchen haben. Und so hocke ich ständig inmitten derer Hinterlassenschaften, auf der Suche nach Büchern, von denen ich meine, mich in deren Besitz zu befinden. Ungeschickterweise wurde keiner der immer noch rund sechzig gefüllten Kartons in der Art beschriftet, daß ich erkennen könnte, welches Druckwerk sich wo befindet. Das führt allerdings zu Büchern, von denen ich gar nicht wußte, sie je irgendwo mitgenommen zu haben — aber eben auch häufig zu manch einer (Wieder-)Entdeckung. So suchte ich dieser Tage zwingend nach einem Fahrplan für transzendentrale Stationen und landete bei Schulmeistereien.

Was ich darin gelesen habe, mir besonders aufgefallen ist, das erzähle ich am besten erst morgen. Denn auch wenn's dabei um das Deutsche an sich geht, dürfte für diese ewige Theoretisiererei heute keine Zeit (mehr) sein, hat das arme Land sich doch auf Südafrika vorzubereiten, wo's aktiv zur Sache gehen wird, um Wohl und Weh' einer Nation.

| Mi, 23.06.2010 | link | (2621) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |

Meer und mehr der Wörter und Worte

Eigentlich hatte ich lediglich vor, auf einen vor gut zehn Jahren gestorbenen Übersetzer hinzuweisen, der immer irgendwie hinter denen verschwand, die er klärend ins Deutsche übertragen hat, und nun gänzlich, das ist jedenfalls mein Eindruck, vergessen zu werden droht; da hilft auch kein nach ihm benannter, von den mittlerweile weniger lesenden als vielmehr auf Zahlen schauenden Mäzenaten der Industrie geförderter Preis, solange das Buch für viele oder die meisten von uns wie andere Lebensmittel auch vor allem eins zu sein hat: billig. Wen interessiert bei soviel Spannung schon, wer da hin- und herrudert auf den Ozeanen der Sprachen. Nun, auf jeden Fall bin ich ins Blättern und Wiederlesen geraten, in Stilübungen. Autobus S, in einer alten Suhrkamp-Ausgabe aus dem Anfang der sechziger Jahre. So wurde daraus nicht nur eine Wiederbegegnung mit dem mehr als geschätzten Raymond Queneau, sondern erinnernd eher eine mit einem meiner besten Lehrer: Eugen Helmlé.

Er hat mir nämlich erheblich dabei geholfen, meine Muttersprache oder auch die Sprache meiner Mutter wieder oder überhaupt zu erlernen. Sie hatte ich in jungen Jahren nicht nur abgelehnt wie das oktroyierte Klavierspiel sowie ein paar weitere bürgerlich-elterliche Attituden, die ich im Anschluß samt aller Blutsverwandtschaft allesamt wegkippte wie kindlich verweigertes, also irgendwie schlecht gewordenes Essen. Doch da man seiner Geschichte nicht entrinnen kann, habe ich mich eines Tages ihrer besonnen und bin daraufhin wieder Franzose geworden. Jedenfalls der Anteil sollte wieder der Bedeutung gemäß zum Zug kommen, die in mir irgendwann zu rumoren begonnen hatte. Als ich also einige Jahre später begann, nicht nur wieder vermehrt in mein Mutterland zu reisen, sondern mich obendrein der Kultur (wieder?) zu nähern, in der ich eine meiner Wurzeln habe und derentwegen meine gestrenge Erzieherin mich fast zwei Jahrzehnte traktiert hatte, war ich gezwungen zu lesen. Vieles verstand ich nicht, sah ich mich doch nach dem Studium mit einer Lektüre konfrontiert, deren Sprache mich überforderte, da sich solche Inhalte völlig außer Form oder auch Norm befanden. So war ich auf Menschen angewiesen, die mich hin- und übersetzten, wenn ich mal wieder in eine Flaute geraten war und kein Lüftchen mich voranbringen wollte über den großen Sprachteich. Eugen Helmlé war einer von ihnen, er im besonderen Maß, da ich ihn immer zurate ziehen konnte, wenn ich bei einigen meiner literarischen Lieblingen mal wieder ins Dümpeln geraten war. Sie heißen, zumindest in einzelnen Büchern, unter anderem: Louis Aragon, André Breton, Albert Cohen, Queneau habe ich bereits genannt, dann Georges Perec, Jacques Roubaud, überhaupt die Oulipo-Autoren, die ich jedoch auch ohne deren Gebrauchsanweisung aus dem Laboratorium L'Ouvroir de Littérature Potentielle gerne las, und und und. Sie alle hat Eugen Helmlé aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt.

Perec und Queneau seien vorrangig genannt, nicht nur weil er sich nahezu allein derer sprachlichen Artistik angenommen hat, sondern weil er mir nach wie vor ein Netz bietet in dieser Zirkuskuppel, in der ich mich so fühlen darf wie auf dem gemütlichen Sofa, einem meiner liebsten Lebensplätze außerhalb meines Gehirns: nichts sehen, nichts hören, aber sehr viel erleben im Kopfkino nach Gianni Celati:

«Denn wenn man Erzählungen schreibt oder liest, sieht man Landschaften, sieht man Gestalten, hört man Stimmen: Man hat ein naturgegebenes Kino im Kopf und braucht sich keine Hollywoodfilme mehr anzusehen.»Gianni Celati, Cinema naturale, Wagenbach 2001

Helmlé ist ein Phänomen und sei deshalb hier stellvertretend genannt für alle Übersetzer, die größtenteils für einen Hungerlohn — wenn ich mich recht erinnere, hat Hans Wollschläger für seine mehrjährige Arbeit an der Ulysses-Neuübersetzung einen Stundenlohn von etwas über drei Mark errechnet* — den Zugang zu einer Literatur ermöglichen, die vielen im Original zu lesen nicht möglich ist. Und ja, Helmlé oder Wollschläger sind dabei beste Beispiele, sie sind selber Dichter oder, meinetwegen, Schriftsteller, was häufig oder fast immer völlig in Vergessenheit oder Nichtbeachtung gerät. Sie müssen es aber auch sein, da vieles, aus welcher Sprache auch immer, in jeweiligen Idiomen schlicht unübersetzbar ist. So müssen sie, diese Wort- und Wörterfühlhörner, über herausragende Kenntnisse sowohl der zu übertragenden als auch der eigenen Sprache verfügen und dürfen doch nur ein einzig Wörtchen hinauslassen, das richtige eben. Das wiederum erfordert ein außerordentliches Wissen in den jeweiligen Kulturen, da ansonsten Bedeutungen nicht erkannt und nicht vermittelt würden. — Wie sollte ich sonst mit meinen paar Brocken Spanisch und den wenigen Tagen Andalusien mit Granada, noch bevor mich solches interessierte, einen Text wie den von Federico Garcia Lorca über Theorie und Spiel des Dämon verstehen, die Begegnungen mit der Muse, dem Engel und dem Dämon, denn «für die Suche nach dem Dämon gibt es weder Übung noch Landkarte» (ich finde das Bändchen dieses Vortrags nicht, aus dem ich diese Zeile notiert habe, weshalb ich den Übersetzer nicht nennen kann — halt, ach, das Internet und mit ihm die Deutsche Nationalbibliothek: «a. d. Span. übers. von Enrique Beck», Friedenauer Presse, Berlin 1984; Enrique Beck wurde zwar, wie es bei Felix Bloch Erben heißt, «zu einem wohlhabenden Übersetzer», aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß er das mit Lorca-Texten geworden sein soll).

«Den Dämon muß man erwecken in den verborgensten Kammern des Blutes» hat dieser Flamenco-Spieler einer Dichtung geschrieben, die gesprochen vermutlich nur als von der Gitarre begleitetem Gesang verstanden wird. Ohne meine großen Helfer, wie auch immer sie im einzelnen heißen mögen, wäre selbst manch ein lesbarer Teufel nicht hineingefahren in die in der hintersten Verborgenheit versteckten Kämmerlein meines Oberstübchens. Das hätte eine außerordentliche Lücke in mir hinterlassen. Und dort, wo sie bereits bestanden, die Löcher in meinen kulturellen Blutgefäßen, wurden sie aufgefüllt von den Übersetzern. Ohne Eugen Helmlé hätte ich am Ende einiges nicht gesehen von Perecs köstlichen Alltäglichkeiten, die da etwa unter einem Buchtitel wie diesem sichtbar werden können. Die Gehaltserhöhung oder Wie die physischen, psychischen, klimatischen, ökonomischen und sonstigen Bedingungen beschaffen sein müssen, damit Sie die größtmöglichen Chancen haben, Ihren Abteilungsleiter um eine Aufbesserung Ihres Gehaltes bitten zu können, Auch wenn die mir früher eher als Theaterdame bekannte Verena Auffermann ihnen nicht sonderlich zugetan zu sein scheint; aber die hatte zu dieser Zeit möglicherweise ohnehin bereits mehr die deutschsprachige Literatur im Blickfeld.

Ich für meinen Teil hätte ohne die Hilfe von Eugen Helmlé damals, Anfang der Siebziger, also lange vor der erneuten Einführung als Modespirituose, niemandem ohne weiteres und vor allem so gehaltvoll die exakte Zubereitung eines Absinth oder die Funktionalien eines freudvollen parisischen Mädchenhauses erklären können, wie das in Der Flug des Ikarus von Raymond Queneau geschehen ist. Auch wenn Bersarin, sicherlich nicht ganz zu unrecht, meint, der Romantitel sei schlecht übersetzt — aber wie? als der Raubflug? (egal, trotzdem unbedingt lesen, da in: Aisthesis) —, ich wäre seinerzeit jedenfalls sozusagen blind absinthiert abgestürzt, auf jeden Fall unfranzösisch. Aber mittlerweile sehe ich. Vor allem, was das wert ist. Mein großer Dank deshalb an Sie alle, an die Damen und Herren Hin-und-her-Über-Setzer! Denn ohne Sie säße ich möglicherweise in der Unterwelt und riefe hilflos laut nach dem Fährmann.

Dabei fällt mir ein: Charon scheint sich in seine zwischen den Ufern schwimmenden Bücher-container zurückgezogen zu haben.

*Vielleicht irre ich mich, mittlerweile völlig konfus von der neuen Schreibung, in den Euro und es waren sechs — während der geneigte Käufer weit über hundert dafür hinzulegen hatte. Kurz nach Erscheinen legte der Verlag eine einbändige Ausgabe ohne den zweiten Band mit dem umfangreichen literaturwissenschaftlichen Anhang zu einem Preis von etwas über vierzig Mark nach, also rund hundert Mark weniger. Man weiß es, Wissenschaft hat ihren Preis, aber seitdem kaufe ich, bei aller Begeisterung für Anmerkungen, die ungemein spannend und manchmal auch hilfreich sein können, dennoch keine Neuerscheinungen dieser Art mehr. Denn zu dieser Zeit wollte ich, nach jahrelangem Warten, nichts anderes, als dieses alte Monstrum in neuem Gewand endlich gelesen haben.

| So, 09.05.2010 | link | (2608) | 6 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |

Regales Leben

Ich habe, nach meinen «Lesegewohnheiten» gefragt, die ich nicht habe, weil ich mich nicht (mehr) langweilen muß, der Einfachheit halber da unten rechts, unter meiner Blogrolle vorwärts und vor meinem musikalischen Befindlichkeitsbulletin, nun ein literarisches gestartet. Von ihm weiß ich bereits nach kurzer Zeit, daß die Auswahl ebenso ungenügend sein muß wie die aller meiner anderen Erinnerungen. Ursprünglich hatte ich vor, die Gelegenheit zu nutzen und mir selbst rückwirkende Eintragungen darüber zu machen, womit ich mich tage- oder auch wochen- oder auch monate- oder auch jahrelang vom wirklichen Leben fernzuhalten versucht habe. Das wird wohl nicht möglich sein. Denn wann auch immer ich nachschlage, um einen allumfassenden oder auch einzelnen Link zu setzen, gerate ich an den nächsten erinnernden Hinweis. Das muß scheitern. Doch da ich so oft gescheitert bin in den Regalen meines Lebens, denen ich immer wieder mal ein neues Ordnungssystem aufzuzwingen versucht habe, in dem ich mich dann garantiert noch weniger auskennen sollte als im vorherigen, suche ich eben weiter. Bis ich im einzelnen fündig geworden bin, setze ich eben Übersichten rein, quasi Orientierungshilfen für diejenigen, die mich darum gebeten haben. So mögen denn auch andere teilhaben an meinen konsequent durchgehaltenen Irrungen und Wirrungen, die Gradlinigkeit nie zuließen, weil ich einer Sippe heimatloser Mäander angehöre, die ihren Lauf ständig verändert und dennoch immer irgendwie ankommt, obwohl sie gar kein Ziel hat.

Ich habe, nach meinen «Lesegewohnheiten» gefragt, die ich nicht habe, weil ich mich nicht (mehr) langweilen muß, der Einfachheit halber da unten rechts, unter meiner Blogrolle vorwärts und vor meinem musikalischen Befindlichkeitsbulletin, nun ein literarisches gestartet. Von ihm weiß ich bereits nach kurzer Zeit, daß die Auswahl ebenso ungenügend sein muß wie die aller meiner anderen Erinnerungen. Ursprünglich hatte ich vor, die Gelegenheit zu nutzen und mir selbst rückwirkende Eintragungen darüber zu machen, womit ich mich tage- oder auch wochen- oder auch monate- oder auch jahrelang vom wirklichen Leben fernzuhalten versucht habe. Das wird wohl nicht möglich sein. Denn wann auch immer ich nachschlage, um einen allumfassenden oder auch einzelnen Link zu setzen, gerate ich an den nächsten erinnernden Hinweis. Das muß scheitern. Doch da ich so oft gescheitert bin in den Regalen meines Lebens, denen ich immer wieder mal ein neues Ordnungssystem aufzuzwingen versucht habe, in dem ich mich dann garantiert noch weniger auskennen sollte als im vorherigen, suche ich eben weiter. Bis ich im einzelnen fündig geworden bin, setze ich eben Übersichten rein, quasi Orientierungshilfen für diejenigen, die mich darum gebeten haben. So mögen denn auch andere teilhaben an meinen konsequent durchgehaltenen Irrungen und Wirrungen, die Gradlinigkeit nie zuließen, weil ich einer Sippe heimatloser Mäander angehöre, die ihren Lauf ständig verändert und dennoch immer irgendwie ankommt, obwohl sie gar kein Ziel hat.Als ich eben auf der Suche nach den von mir tatsächlich gelesenen Büchern von Jean-Paul Sartre war, landete ich innerhalb dieses mich auch ohne alle diese sozialvirtuellen, eben fleischlosen Marktplätze bereits völlig überfordernden, als wäre ich ausgerechnet diesem FAZ-Herausgeber geistesverwandt, grobmaschigen Internetzes bei Alfred Anderschs Roman Die Rote (ich hätte im Regal sicherlich nach einem roten Einband oder unter dem Buchstaben R geschaut, bekam aber mit einem Mal die Eingebung, daß ich mal wieder das System geändert haben und er auch schwarz gewesen sein und unter A zu finden sein könnte). Damit ging es nämlich damals los; die Kinder- und Jugendbücher vernachlässige ich jetzt, da es mir ohnehin an Erinnerung mangelt. Trotz eindeutigen Verbotes schlich ich mich in die giftschrankgleich verriegelte private Bibliothek meiner mehr oder minder zufällig im selben Jahr wie Witold Gombrowicz geborenen Mutter; die ansonsten in der Wohnung verteilten Bücher meiner Eltern übten nicht den Reiz des Rätselhaften aus.

Irgendwann stand die Tür einen Spalt weiter offen, ich flitzte hinein und schloß ab. Mein Fehlen wurde nicht bemerkt, war ich ohnehin ein stilles Kind, später ein braver Junge, der immer irgendwie schmökernd im Verborgenen hockte. Ich erinnere mich nicht genau daran, wie alt oder besser jung ich damals war, auf jeden Fall älter als vierzehn, als man mich im Internat abgegeben hatte, hin und wieder durfte ich nachhause, wo ich dann endlich wieder lesen durfte und nicht Sport treiben mußte; was ihn nicht hinderte, mich trotzdem in seinen Bann zu ziehen, bis mit dreiundzwanzig das Gewebe riß und ich das Rauchen und Saufen begann. Vermutlich befand ich mich zwar noch immer im Alter für Karl May, von dem es auch ein paar Exemplare gab bei uns. Aber der langweilte mich eher, Abenteuer in Wüsten- oder Dschungeleien interessierten mich nicht so sehr, das hält bis heute an, ich ahnte bereits ein wenig von der Civilisation, vermutlich keimte vage die Hoffnung, auf diese Weise die Welt der Erwachsenen besser zu verstehen. Der Titel Die Rote schien mir assoziativ am ehesten dafür geeignet. Fasziniert fraß ich mich etwa bis zur Hälfte durch dieses Buch. Worum es ging, verstand ich nicht unbedingt, Robert Neumann hat's mir dann allerdings aus einem alten Zeitungsstapel heraus erklärt, aber zur Zeit der Lekture muß es voller Abenteuer gewesen sein, aus denen meine Mutter mich herausriß, als sie an der verschlossenen Tür rüttelte. Das Geschrei war außerordentlich, was ich ebenfalls nicht verstand, vor allem aber das daraufhin gestrichene Dessert. Doch Kindern gegenüber — und damals war man in diesem Alter noch Kind, jedenfalls bei uns zuhause — galt es, die Moral zu wahren; es gab da durchaus Unterschiede zwischen kindlicher und erwachsener. Es war also zu dieser Zeit vermutlich so eine Art Porno, den ich mir da zur Hälfte reingezogen hatte. Von solchen Substanzen standen offensichtlich einige herum im Giftschrank meiner Mutter. Mein Vater benötigte solche Behältnisse nicht. Er interessierte sich qua Berufung nahezu ausschließlich für Geröll und Gestein und für Karten aus wüsten Ländern, ähnlich den Schilderungen von Karl May.

Sobald ich aus dem Haus und in Berlin und zwischenzeitlich auch an anderen Orten angekommen war, stürzte ich mich in sämtliche Giftschränke der Welt. Eine ganze Weile sollte es dauern, bis ich zu ahnen begann, was sich alles an Ungeheuerlichkeiten darin befand; von manch einer weiß ich bis heute nicht, ob ich sie damals verstanden habe; wenngleich das erneute Lesen des einen oder anderen Buches zumindest zum späteren Verständnis beigetragen haben könnte. Zur lerneifrigen, dann doch so etwas wie Zukunft andeutenden Zeit erhielten die Enzyklopädisten besondere Bedeutung, zu denen sich dann noch die deutschen Romantiker gesellten, allesamt fochten sie ihre Sträuße dann in meinem bescheidenen Hirnstübchen aus, in dem sich bereits zuvor privat die Existentialisten breitgemacht hatten. Ziemlich eng wurde es. Denn es kamen weitere Interessen hinzu, ausgelöst wohl durch diese ganze Lese- und Plauderei, darunter die Architektur, die bildende sowie die darstellende Kunst, also das Theater, an dem ich zunächst auch und ziemlich unversehens eine Berufung fand, nachdem ich des Insulanertums überdrüssig geworden und, einmal mehr, ganz woanders hin mäandert war. Auch in der folgenden, einige Jahre andauernden Tätigkeit beim Rundfunk durfte ich nicht nur schreiben, sondern hatte zuvor einiges zu lesen, wollte Passables dabei herauskommen. Dann aber war ich runde zwanzig Jahre lang gezwungen, nur noch zu lesen und das auch noch zu korrigieren, was mich zusehends in Richtung der «spontanen» Aussage der Siebziger trieb: «Das bißchen, das ich lese, kann ich mir auch selber schreiben.» Nun aber, auf dem Abstellgleis des Alters, darf ich's machen wie Aloisius und alles vergessen, was mir da irgendwann von irgendwoher verordnet wurde. So greife ich dann und wann ins Regal meines Lebens und lese dank dieses wunderschönen Altersheimers quasi jedesmal ein neues Buch.

Eines ist mir in besonders schöner Erinnerung, und allzu gerne tät' ich's nochmal lesen: Vorletzte Worte, erschienen 1970 im bunten Umschlag von Bärmeier & Nikel, herausgegeben vom wunderbaren Karl Heinz Kramberg> und mit diesem im Wortsinn köstlichen Text des immerfort reisenden Horst Krüger, der immer eine Flasche feinsten Whiskys im Handschuhfach seines Autos parat hatte, und all den vielen anderen, die ich zum Teil persönlich kennengelernt und die ich (fast alle) gerne gelesen habe.* Aber ich weiß nicht, nach welchem neuen System ich's eingeordnet habe.

* Schriftsteller schreiben ihren eigenen Nachruf. Die Autoren dieses Buches (diejenigen, von denen ich ansonsten nichts weiter gelesen habe, lasse ich unverlinkt): H. G. Adler; Frank Arnau; Arnfried Astel; Martin Beheim-Schwarzbach; Rolf Bongs; Peter O. Chotjewitz; Herbert Eisenreich; Gisela Elsner; Humbert Fink; Werner Finck; Albrecht Goes; Max von der Grün; Peter Härtling; Geno Hartlaub; Friedrich Heer; Ernst Jandl; Josef W. Janker; Uwe Johnson; Hermann Kesten; Rudolf Krämer-Badoni (ouf!); Karl Krolow; Horst Krüger; Günter Kunert; Kurt Kusenberg; Dieter Lattmann; Hans Leip; Hermann Lenz; Alexander Lornet Holenia; Ludwig Marcuse (nicht jeder mochte ihn; ich schon); Kurt Marti, Ulf Miehe; Robert Neumann; Hans Erich Nossack; Felix Rexhausen; Oda Scheafer; Paul Schallück; György Sebestyen; Johannes Mario Simmel; Wolfdietrich Schnurre; Jürgen Thorwald; Friedrich Torberg; Thaddäus Troll; Karl Wittlinger; Gabriele Wohmann

| Di, 13.04.2010 | link | (4651) | 13 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |

Elektronik versus Mechanik

Eigentlich wäre es ja dem Bereich Fluch(t) der Mathematik zuzuordnen. Aber da in den letzten Stunden mehr oder minder heftig über diese Thematik debattiert wurde, widme ich ihm einen gesonderten Eintrag, nicht zuletzt unter Berücksichtigung der Tatsache, daß das Buch, aus dem das nachfolgende Zitat stammt, 1999 erschienen ist und ich ein Stück schmunzelnder Erinnerung hervorkramen durfte.

«Monsieur Ruche holte sein kartoniertes Heft heraus — es war schwer —, schlug es auf, blätterte darin. Zum Glück hatte er ein dickes Heft gekauft, denn es war schon ziemlich vollgeschrieben. Dick und schwer. Er packte seinen völlig neuen Federhalter aus, den ihm eine seiner ehemaligen Kundinnen kürzlich aus Venedig geschickt hatte, Ganz aus Glas! Nicht nur der Griff, sondern auch die Feder. Aus gedrehtem Glas. Er kam direkt aus Murano, ‹vor meinen Augen angefertigt›, hatte sie ihm in dem kleinen Begleitbrief versichert.

Er stellte sein Tintenfaß auf den Tisch, drehte den Deckel auf, tauchte die Feder ein und ..., überall um ihn herum wurde die Arbeit unterbrochen. Seine Nachbarn starrten ihn befremdet an. Erst jetzt bemerkte Monsieur Ruche , daß er in der Ecke mit dem Labtops saß. Er war von schwarzen Portables umgeben, deren graue Kabel in weißen Anschlußbuchsen steckten!

Glücklicherweise hatte er sich riesige mathematische Lexika und nicht weniger imposante Abhandlungen zur Wissenschaftsgeschichte bringen lassen, die einen Schutzwall bildeten, hinter dem er Deckung fand. Er tauchte seine Glasfeder in das Tintenfaß und begann zu schreiben. Die Feder knirschte. Sofort brach überall um ihn herum ein Rattern los. Auf den Tastaturen ringsherum wollten nervöse Finger ihn an die Überlegenheit der Elektronik gegenüber der Mechanik erinnern.»

Angefügt sei, daß man der Mathemathik verfallen sein, zumindest aber diesem Teil der Wissenschaftshistorie anhängen sollte, um sich diesem Buch zur Gänze hinzugeben: es läßt Mathematik und Philosophie wieder eins werden. Andererseits ist die transportierende Rahmenhandlung in einem mit dem Protagonist aussterbenden Paris, wie sie möglicherweise nur ein im Maghreb verwurzelter Autor erfinden kann, skurril genug, um allein als Erzählung genossen zu werden.

Aus: Denis Guedj, Das Theorem des Papageis, 1999 Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg; Le théorème du perroquet, 1999 Éditions du Seuil, Paris

| Mo, 13.07.2009 | link | (3301) | 18 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kopfkino |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 5821 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 22.04.2022, 10:42

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

/

Bildchen

(jean stubenzweig)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

/

Bildchen

(jean stubenzweig)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig