Werbende Wirklichkeit

Von allem der Anfang

Betrachtete ich mich selbst, ich sähe mich in einem dieser Werbefilme, in denen die Männerwelt noch in Ordnung ist. Zumindest die des materiellen Mittelstandes. Ich liege in einer eigenartigen Wirklichkeit — in einem lichtdurchfluteten sogenannten Designerbett, inmitten eines großen, nahezu dekorationsfreien, in der Sprache der bei der Kunst klauenden Werbetexter und ihrer journalistischen Nachplapperer also minimalistischen Zimmers, das infolge dieser Logik lediglich von hochwertiger Unterhaltungselektronik illustriert ist und auf dessen gleißend weißen Wänden sich eindeutig die Mittelmeersonne bricht. Wie die Gestalter diese symbolhafte Ausleuchtung zuwege gebracht haben, ist mir quasi nicht ganz einleuchtend. Und als Eyecatcher haben sie noch eine riesige, halb heruntergebrannte, wachsfarbene Kerze installiert, die zweifelsohne den sakralen Charakters dieses Raumes betont. Sehr publikumswirksam. Und es ist ein Duft, den man meiner leicht bewegten Nasenspitze ansieht und der sehr langsam, aber mit ausreichender Geschwindigkeit, demnach kosten- und zuschauergerecht mein linkes Augenlid nach oben fahren läßt. Der verbale Spot kommt von einer zauberhaft méditerranen Stimme, die in undinengleichem, aber dennoch erdennahen Ton einer Polyglotten, also vermutlich Stewardess oder Fremdenführerin, verkündet, der Café sei fertig. Das Werbefilmchen endet mit dem Eintreten der Person, die zu den Flötentönen gehört, sozusagen meine persönliche Melitta. Selbstverständlich ist sie mit einem weißen Unterhößchen und einem T-Shirt gerade noch gewandet. Hierbei muß dem Requisiteur allerdings ein Fehler unterlaufen sein, der ihn den Job kosten könnte. Es sei denn, eine andere Firma hat sich an den Produktionskosten beteiligt. In unübersehbaren Kapitälchen auf den augenfängerischen Wölbungen des bis zum Bauchnabel reichenden Hemdchens wird in Abwandlung der Immunschwächenwarnung verkündet: Gib GATES keine Chance! Wie auch immer — es muß sich um eine unvergleichliche Nacht gehandelt haben. Der Fernsehzuschauer kann gar nicht anders denken. Und ich nicht minder. Ich schalte wohl besser diese durch mein Hirnkino laufende Seifenoper ab und versuche wenigstens auf die vor mir stehende Realität einzugehen. Daß die Natur bisweilen kitschiger ist als deren Abbildung, das erschwerte ein Gespräch und ließ mich fast wieder zurücksinken ins Kissen weichgespülter Erinnerung.

Langsam erinnere ich mich genauer. Ich hatte ihr damals gar nicht richtig zugehört. Ich wollte, aber konnte den Blick nicht abwenden von diesen fast schwarzen Augen in Form der Landkarte Armeniens. Das war viel mehr, als mich taggeträumt hatte. Da stand dieses Modell einer Marseillaise vor mir. Das war die Ausgeburt der von vielen rechts des Rheins so gefürchteten Hölle Multikulti, die im südwestlichen Europa nicht nur zum Alltagsbild gehört, sondern ohne insofern unvorstellbar ist, als sie sonst gar nicht die erforderlichen Temperaturen produzierte. Und es war wieder mal typisch für mich fleischgewordenen Schwarzseher. Anstatt den einstmals geplanten Eroberungsgedanken wenigstens ansatzweise umzusetzen, schoß mir die Frage durch den Kopf, wer mit dieser pechfarbengekräuselten, zu Lande schwebenden Wasserfrau wohl das Leben teilen darf. Welcher bachmannsche Hans* ihr wohl dieses Leben zur Hälfte nahm. Doch diese Nixe würde ihren Trottel vermutlich auch noch lieben, weil ihr seine Eitelkeitsseele wurscht war. Daß ich einmal dieser Hans sein sollte, konnte ich zu diesem Zeitpunkt, nach der Mitte der neunziger Jahre ja noch nicht ahnen.

«Ich weiß von einem angenehmen, privat geführtem Haus mit identischem Komfort, dort drüben, gegenüber, an an der Ecke, am Quai du Port. Hôtel Residence», sprach sie mittenrein in meine orientierungslos verstörten Augen. Es sei auch etwas günstiger. Etwas. «Dort haben Sie auch einen Blick auf den Hafen, auf das Meer. Ich kann es Ihnen besorgen. Mit einem Balkon.» Dann war es das erste von vielen späteren Malen, daß sie mich mit leicht spöttischem Blick auf meine Absenz aufmerksam gemacht hatte. Ob sie so undeutlich spreche, ob ich sie nicht verstanden hätte? flüsterte sie mir ihre Ironie direkt in meine herumirrend abwesenden Augen. Nein-nein, doch-doch, hatte ich gestottert und mich wagemutig entschuldigend zu einer Bewunderung ihrer Erscheinung aufgerafft, daß ich gerade zwischen ihren elektronischen Briefen, die sich aus einer einstigen Korrespondenz mit ihr als Mitarbeiterin des Tourismusbüros ergeben hatten, und ihrem Äußeren eine nachgerade phänomenale Übereinstimmung festgestellt hätte. Daß meine Wunschvorstellungen von ihrer Erscheinung völlig überrollt wurden, verheimlichte ich. Ein anderer würde es strategisch-diskret nennen. Bei mir handelte es sich um schiere Feigheit. Oder um Angst, etwas Falsches zu äußern. Und ohne sichtbar auf einen Erfolg aus zu sein, hatte ich ihn offensichtlich. Denn die Reaktion war ein zauberhaftes Lächeln. Ich hätte das ausnehmend schön gesagt, und es würde ebenso mit meinen Briefen konform gehen, die ich ihr gesandt hätte und über deren ungewohnte Ausgeschriebenheit für einen rein geschäftlichen Vorgang wie den einer Hotelbuchung sie erstaunt gewesen sei. Dennoch sei ihre Frage damit nicht beantwortet. Nun erinnere ich mich sogar peinlich genau, daß ich ziemlich dümmlich gefragt hatte, um welche Frage es denn ginge, bitteschön. Da hatte ich dieses herzerfrischende, fröhliche Lachen, diesen von Alt bis Sopran schwingenden multiplen Glockenklang zum ersten Mal gehört. Sie hatte dann ihre Frage in etwas einfacherer Form wiederholt, mich noch mehr verunsichernd, da ich meinte, leicht spöttische Blitze in ihren Höllenaugen gesehen zu haben.

Dann hatte ich ihr Banales von meiner ambivalenten Beziehung zu dieser Hotelkette erzählt, die allüberall im Land zentral gelegenen alten Familienbesitz aufgekauft hatte, von meiner Neigung zu großen, komfortablen und auch insgesamt Freiraum bietenden Zimmern. Ohne Familienanschluß. Ihr leichtes Schlucken nach der letzten Anmerkung hatte ich nicht interpretieren können und es deshalb sofort aus möglichen Zerwürfnissen gedrängt. Drei Tage später war ich dann umgezogen — sozusagen worden — in ein für ein für mein sonstiges Hotelprogramm geradezu gigantisches, wunderbar helles, außerordentlich dezent komfortables Zimmer, in das andere Mercure, dem im Börsen-Zentrum, in architektonisch gleichermaßen nicht sonderlich gelungener baulicher Einheit mit den Nouvelles Galeries, in dem nicht so viele Halstuchträger herumstolzierten und Kofferträger oder Chauffeure zwischen Hotel und Garage standen. Es war mehr eine Arbeits- und Kurzreisendenherberge, gerne frequentiert auch von nordafrikanischen Gästen. Das war mir tatsächlich eindeutig sympathischer. Und auch nochmal hundert Francs günstiger als der Meeresblick in der Gründerzeit-Schatulle am Quai des Belges, wo man für den Luxus knarzender Dielen und fehlender Steck- oder Telephondosen gesondert zahlen durfte. Wie im Libertel Beaux-Arts Tradition an der Place des Jacobins in Lyon auch. Nach ganz weit oben hatte sie mich verfrachtet, mir eines dieser sogenannten Club-Zimmer organisiert, mit Blick auf Notre-Dame de la Garde beziehungsweise Altem Hafen und dem Tor zum Château d'If oder nach l'Estaque oder den von mir ganz persönlich entdeckten Îles de Frioul, der Île Pomègues, aus deren Turm ich von einem Saint-Louis befreit worden war, noch bevor ich diese andere, mit ihm verwandte Sehenswürdigkeit kennenlernen sollte, die hier vor mir stand und die ich offensichtlich irgendwann geheiratet hatte. Daß ich später, wieder ohne Familienanschluß, einmal in einem dieser Türme vis-à-vis ganz oben landen würde, war noch nicht einmal von Ahnungen eingekreist.

Zuvor hatte sie noch ohne irgendwelche Ausflüchte oder sonstiges Aufheben meine vorsichtig-höfliche Frage nach einem gemeinsamen Essen und ungewöhnlich knapp beantwortet und mich damit in völlige Verstörtheit geschickt: Ja, sehr gerne. Heute abend? Sie kenne ein angenehmes kleines Restaurant hier in der Nähe. Oder ob ich mehr die gehobene Ausstattung wünsche? kam's noch leicht süffisant hinterher. Dann müßten wir allerdings umdisponieren. Oder so ähnlich. Gelächelt hatte sie dabei, daß ich nicht wußte, ob sie mich nun veräppelt oder einfach nur nett zu mir ist. Ich war völlig fertig mit den Nerven. Was würde sie wohl ihrem Hans* an Ausreden vorlügen? dachte ich so für mich hin. Geschäftsessen? Na ja, was anderes wäre es auch ja nicht. Dennoch war ich so außer mir, daß ich gar nicht mehr wußte, wohin ich zuerst hinrennen sollte, um die zwei Stunden bis zu unserem Rendez-vous totzulaufen. Eine Seefahrt kam ja nicht infrage. Da war mir die Gefahr zu groß, während der fünfzehn Minuten zwischen Château d’If oder dreißig zwischen den Île des Frioul und dem Quai des Belges zu kentern und somit die zarten Anfänge einer Begegnung über Bord zu werfen. Also kreiste ich, angebunden an die Leine der Hoffnung, wie ein Satellit weiträumig um ihren Standort, der Anlaufstelle für Touristen. Für alle meine anderen ziellosen Ziele würde ich Zeit genug haben, wenn sie mir gesagt haben würde, daß sie sich für den schönen Abend bedanke und dann doch endlich zu Mann und Kinderchen zurückkehren müsse. In meine Hoffnungsschimmer getaucht, wollte ich keinen Menschen sehen. Also würde ich nicht zu meiner Aussichtsplattform vor dem Bar-Tabac an der Ecke Rue Pythéas an der Bushaltestelle gehen. Das wäre mir zuviel Reizüberflutung gewesen. Nur an sie wollte ich denken, mich von den anderen Urbanantilopen nicht ablenken lassen. Nach einer eventuell mißlungenen Verfolgung dieser einen würde ich meiner Augenjagd ausreichend frönen können. Einen schöner, angenehm ruhiger Platz nistete sich alsbald in meinen Gedanken ein. Nistplatz Place de Lenche.

Und heute, fast vier Jahre später, wurde ich also von meiner langjährigen Ehefrau sogar zum Aussichtsturm gesandt. Die Erinnerung daran, daß er zugleich unser gemeinsamer Treffpunkt war, daß dort ein braver Ehemann seine Gattin in der Regel von der Arbeit kommend erwarten würde, die hatte noch nicht so recht Einzug gehalten.

Doch ich bin sicher, daß auch dieses Geheimnis sich lüften ließ. Denn immer mehr heben sich die Schleier. Und fühle mich so gut, daß ich es schon wieder mit der Angst zu tun bekomme. Einen Narren würde sie mich jetzt schelten. Als ich dann langsam, aber um so heftiger Sehnsucht nach ihr bekomme und inmitten dieses Einsamkeitsanfalles in Richtung Canebière schaue, hat Gott Schicksal — nein: Göttin Schicksal, Déesse, die Schwester des gleichnamigen Automobils DS 21, Déesse Destinée also! — tatsächlich Mitleid mit mir und läßt sie mich erblicken. Doch sie bewegt sich, entgegen ihrem sonstigen Eilschritt, ungewohnt langsam. Rennt sie nur so, wenn sie mich am Bein hat? Ständig schaut sie nach unten, dreht sich dann wieder um. Doch nun sehe ich des Rätsels Lösung. Sie spricht mit jemandem. Nun denn. Sie ist hier zuhause. Gott und die Welt kennen meine Göttin. Bei mir wird das noch ein Weilchen dauern mit dem Kennenlernen der neuen Welt. Ich schaue kühl in die Zeitung und tue so, als ob mir das Herz eben nicht zerspränge ob ihrer Ansicht. Und tatsächlich sehe ich in Marseillaise einen Vorbericht auf La Marseillaise, diesem riesigen, klassischen, knapp einwöchigen Pétanque-Turniers mit über zehntausend Spielern, das jedes Jahr im Juli im Parc Borely mit Finale am Alten Hafen stattfindet. Immer ein paar Wochen vor der Meisterschaft des Jeu provençale, das im Gegensatz zur Rentnerversion Pétanque mit Zwanzigmeteranläufen gespielt wird. Pétanque ist die einzige Sportart, die mich ein bißchen interessiert. Wohl deshalb, weil ich die Kugeln auch einigermaßen zum Ziel hin bewegt bekomme, dem Cochonnée, dem Schweinchen. Und weil ohne Pastis nichts geht? Früher war's jedenfalls so. Da mochte ich dieses anisgetränkte Zielwasser im Übermaß. Als ich wieder aufblicke, steht in etwa zwei Metern Entfernung meine Elfe und lächelt. Meine Güte, sie steht vor mir wie im Traum. Sie war zuhause und hat ihr dunkelblaues Kleid mit den weißen Punkten angezogen. Obwohl es noch recht frisch ist. Auch das Kleid. Oder hat sie es mal eben in den Nouvelles Galeries aufgetrieben? Es ist ihr zuzutrauen. Nein, es ist kein Traum. Doch, es ist ein Traum. Er findet allerdings in der Wirklichkeit statt. Ich lächle begeistert zurück. Ja, das ist diese Entzückende, die ich vor vier Jahren ganz hier in der Nähe geküßt habe. Die mich geküßt und dann geheiratet hat. Der Vorhang hebt sich zusehends. Meine Güte, habe ich ein Glück! Ich bin zurück. Mitten im Kitsch.

* ... daß ein Mann Hans heißen muß, daß ihr alle so heißt, einer wie der andere. Es ist immer nur einer, der diesen Namen trägt. Ingeborg Bachmann: Das dreißigste Jahr, in: Das dreißigste Jahr, Erzählungen, Piper-Verlag, München 1961

Zwei Tage • Eine sentimentale Reise • Fragmente eines Romans

| Sa, 23.07.2011 | link | (2130) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Zwei Tage |

Umhüllungen musikalischen Begehrens

Es wird in unserer Überflußgesellschaft außerordentlich viel Überflüssiges dokumentiert, und das oft genug mehrmals. Nahezu jeder Verlag, der mit seinem Programm irgendwann einmal die bildende Künste streifte, meint, unbedingt noch ein Verzeichnis des Pablo Ruiz, am liebsten die (noch) guernicaferne blaue Periode, oder den zigtausendsten Jahreskalender nach dem allergrößten Baumeister des 20. Jahrhunderts auf den Markt bringen zu müssen. Schwer hingegen tut sich, wer Kleinode für die Nachwelt erhalten möchte und dafür einen Verlag benötigt, der für Produktion und Vertrieb verantwortlich zeichnet, also ein Risiko einzugehen bereit ist. In der Regel zucken vor einem solchen Wagnis die renommierten Verlagshäuser zurück.

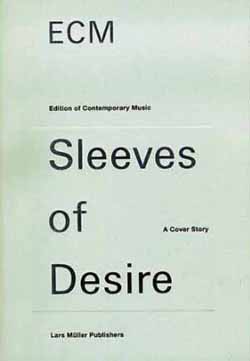

Es wird in unserer Überflußgesellschaft außerordentlich viel Überflüssiges dokumentiert, und das oft genug mehrmals. Nahezu jeder Verlag, der mit seinem Programm irgendwann einmal die bildende Künste streifte, meint, unbedingt noch ein Verzeichnis des Pablo Ruiz, am liebsten die (noch) guernicaferne blaue Periode, oder den zigtausendsten Jahreskalender nach dem allergrößten Baumeister des 20. Jahrhunderts auf den Markt bringen zu müssen. Schwer hingegen tut sich, wer Kleinode für die Nachwelt erhalten möchte und dafür einen Verlag benötigt, der für Produktion und Vertrieb verantwortlich zeichnet, also ein Risiko einzugehen bereit ist. In der Regel zucken vor einem solchen Wagnis die renommierten Verlagshäuser zurück.Die schweizerischen Lars Müller Publishers in Baden haben dies nicht nur nicht getan, sondern sich hingegeben. Sie haben der edlen und hochwertigen Solitaire-Sammlung des Münchner Musik-Produzenten Manfred Eicher und seiner Firma ECM ein angemessenes Behältnis geschaffen und es unter dem Titel Sleeves of Desire — A Cover Story der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Lars Müller selbst hat dieses Unternehmen mit dem — dem Objekt der Begierde vieler adäquaten — Satz begründet: «Die Übersicht über die ECM-Covergestaltung der vergangenen 25 Jahre begeistert mich.»

Er ist es auch, der in der darauffolgenden Sentenz die Irritation vieler ausspricht, die vor diesem Faszinosum stehen: «Vor dem Hintergrund einer einschlägigen beruflichen Erfahrung als Gestalter macht sie mich in gewisser Hinsicht auch ratlos: Da breitet sich etwas aus, was doch offensichtlich visuelle Kommunikation darstellt und sich trotzdem einer Beschreibung nach den Kriterien der Disziplin widersetzt.» Dem letzten Teil der Müllerschen Aussage sei jedoch widersprochen: So manches Mal wird auch schon vor zehn, fünfzehn oder mehr Jahren ein anderer Begeisterter auf den abendlichen Kneipenbesuch verzichtet haben.

Einen kenne ich persönlich sehr gut. Wenn ich mich recht erinnere, war es 1973 (da existierte ECM Records bereits vier Jahre), als ich in einem Aachener Plattenladen Chick Coreas LP Return to forever in der Hand hielt, sie erstand — und so die fulminante Stimme von Flora Purim kennenlernte. Ähnlich ging es mir mit Ralph Towners Old Friends, New Friends, eine Platte, mit der ich verschiedene Besucher nervte, da sie immerfort kreiste. Und so manch ein Plattenkauf, zu dem mich häufig zusätzlich das Cover inspirierte, animierte mich zu einem Konzertbesuch — später vor allem zu den glorreichen Jazzer-Auftritten im Münchner Amerika-Haus, die der ehemalige Bassist mit Studium der klassischen Musik Manfred Eicher veranstaltet hatte.

Das Durchblättern dieses Kataloges bzw. das darin Verweilen fördert einen verblüffenden und doch zugleich logischen Effekt zutage, der die Brillanz dieses Design-Konzeptes unter Beweis stellt: den des Wiedererkennens. Auf Anhieb weiß der Freund der ECM-Produkte, welches er im Plattenschrank, im CD-Regal stehen hat und möglicherweise, welches er noch erstehen muß von den über 500 erschienenen Titeln, bespielsweise diejenigen, die einen Keith Jarrett mit dem Hilliard-Ensemble vereinen, Arvo Pärt und/oder ...

Es hat einige Versuche gegeben, diese Gestaltungs-‹Philosophie› (die mit dem Diktum von Paul Celan «alles ist weniger, als es ist, alles ist mehr» im Buch so treffend unterlegt ist) zu übernehmen. Doch dürften sie von der Konsequenz und der Stringenz, mit der Barbara und (dem verstorbenen) Burkhart Wojirsch sowie, seit 1978, Dieter Rehm die ECM-Cover ‹komponieren›, in die Schranken verwiesen worden sein. (So, wie man vielen Buchumschlägen ansieht, daß ihre Gestalter das Innenleben ihrer Produkte nicht studiert haben, ist bei vielen Plattenhüllen offensichtlich, wie wenig sich ihre Gestalter in die Musik einzufühlen vermochten; sie sind Designer, die das Produkt, die den Anspruch ihrer Profession nicht verstanden haben, der nach Ganzheit verlangt.)

Zu Recht schreibt Lars Müller in seinem Katalogbeitrag ‹Was zählt, ist der zweite Blick›: «Diesen Schallplattenhüllen ist eher mit der Sprache der bildenden Kunst beizukommen. [...] Einige dieser Cover zeigen Arbeiten von Burkhart Wojirsch oder gehen auf solche zurück; strukturale Malerei, minimalistische Interventionen auf der Fläche, einschliesslich deren Verletzung. Das Aufbrechen der Oberfläche macht die Hülle zu einer visuellen Membran, die das Hören und Sehen von Musik zwingend in Zusammenhang bringt. [...] Die [...] Cover sind Prototypen eines bis heute erfolgreichen Gestaltungsprogrammes; dessen Merkmale einer auf Reduktion beruhenden Bildauffassung lassen sich auf typografischen Cover ebenso nachweisen wie auf fotografischen oder auf frei künstlerischen. Das Fehlen von grafischer Effekthascherei und unbedingtem Informationszwang bestätigt das ECM-eigene Verständnis der Covergestaltung als künstlerische Disziplin.»

Entscheidend für diese ‹Musikumhüllungen› ist jedoch, daß, wie Müller in seiner Skizze der Arbeitsweise von Dieter Rehm anreißt, sie «nie ausdrücklich einen musikalischen Inhalt» andeuten. Es ist immer «das Ahnungsvolle, das Hinter-dem-Bild-Liegende, das die Gestaltung auf die Absicht zurückführt, Verpackung für Musik zu sein».

Diese Aussage erleichtert es auch, für dieses Werkverzeichnis die richtige Zuordnung im Bücherregal zu finden. Es wird seinen Platz unter den Design-Standards haben — auch oder gerade weil Peter Kemper (‹An den Rändern des Lauschens›, Peter Rüedi (‹Die hörbare Landschaft›), wie bereits erwähnt Lars Müller (‹Was zählt, ist der zweite Blick›) sowie Steve Lake (‹Looking at the Cover›) mit ihren Texten Verbindungen herstellen zwischen den Disziplinen, die in und um das Thema Musik greifen.

Im Hinblick auf die internationale Verkaufbarkeit eines Buches, das Standard sein will (und soll!), ist es nur richtig, die Texte in deutscher und englischer Sprache zu drucken. Um so unverständlicher wird es aber dann, wenn ein Text wie der von Steve Lake lediglich in Englisch erscheint. Hat der Autor sein Manuskript so spät geliefert, daß keine Zeit mehr war für eine Übersetzung durch Catherine Scheibert, die alle anderen Texte ins Englische übertragen hat? Sollte der (italienischen) Druckerei das Papier ausgegangen sein; hat sie sich in der Bogenkalkulation vertan?

Eine deutliche Grußadresse wegen ‹Typesetting and production› bzw. Layout soll an das Atelier Lars Müller bzw. an ihn persönlich gehen: Für eine Groteskschrift einmal Anführungen aus ebensolchem Fundus und zum anderen aus dem der Serifenschriften? Das ist eine unschöne Mischung. Wie man auch ein wenig sorgfältiger auf die teilweise häßlichen Sperrungen hätte achten sollen bzw. sie beseitigen; was ein Computer-Layout-Programm nicht mehr bewältigt, schafft ein selbst durchschnittlicher Lektor alle Male (wie es ihm überhaupt gelingen dürfte, die Einheitlichkeit von Schreibweisen et cetera herzustellen).

Genug der Erbsenzählerei. Es ist ein ansonsten sorgfältig gemachtes, übersichtliches, ja teilweise schönes Buch mit guten Farbabbildungen, das nicht nur Dokumentation ist, sondern dem Faszinosum ECM-Cover inhaltlich und formal durchaus verwandt ist.

Und deshalb lege ich jetzt, als CD (auch das Problem der Verkleinerung auf das CD-Format hat das ECM-Cover-Team gemeistert), auf: I Took Up The Runes mit Jan Garbarek, Rainer Brüninghaus, Eberhard Weber, Nana Vasconcelos, Manu Katché, Bugge Wesseltoft und Ingor Àntte Àilu Gaup und fahre ab — durch südliche Landschaften.

ECM — Edition of Contempory Music

Lars Müller Publishers, CH-Baden 1996

© Abbildungen: ECM

Flohmarkt: savoir-vivre, 1996

Nachtrag viele Jahre später, im Juli 2011: Längst wird das Buch selbst als edle Rarität gehandelt. Etwa von 200 Euro an aufwärts möchte manch einer dafür haben. Daß die Nachfrage auch nach so langer Zeit vorhanden ist, versteht sich angesichts der, wie Manfred Sack 1996 in der Zeit schrieb: «537 Titel in 37 Jahren, jedes Jahr also 14 Platten und manchmal eine mehr: ein kulturelles Wunder in einer profitgierigen Welt.» So verkaufe ich also ein kulturelles Wunder. Von 200 Euro an ist es zu haben. Wer möchte, der biete.

Wem das zuviel Geld sein sollte — es gibt ja noch die ECM-Webseite (die in ihrer unaufdringlichen Präsenz bereits eine Attraktion darstellt). Da sind sie dann unverhüllt zu sehen, die Hüllen des Begehrens. Na ja, nicht so ganz unverhüllt, sind die Texte doch ausschließlich in englischer Sprache verfaßt. Aber es geht letzten Endes ja um Musik. Und die muß nicht übersetzt werden ...

| Mi, 20.07.2011 | link | (3957) | 4 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Form und Sinn |

Wachstationen jugendlichen Lebens

Eine mir näher bekannte Dame namens Braggelmann erhielt vor ein paar Tagen oder Wochen eine Einladung zu einer Prügelei. Nein, nicht so direkt. Zuschauen sollte sie dabei. Man kennt das ja, Gladiatoren und so. So, wie in diesem Lebenslänglichenknast im ländlich-gemütlichen US-Louisiana, wo sich während eines regelmäßig stattfindenden Rodeos vor tausenden eigens freiwillig im Gefängnis platznehmenden Zuschauern die Insassen für eine Handvoll Dollar von recht wilden Bullen auf die Longhörner nehmen lassen und sich bei einem Sieg als Überlebender wenigstens ein bißchen wie in Freiheit fühlen dürfen. Und dann auch demütig dem lieben Gott dafür danken, denn ohne den geht nunmal nichts in diesem rechtschaffenen, gesetzestreuen Land, diesem Synonym der Go-West-Freiheit. Die Arena, in die besagte Dame von einem moralische Unterstützung erbittenden Sportberichterstatter gebeten wurde, liegt im kühleren Norden der Mitte der Alten Welt, gerne auch als deren Tor bezeichnet. Dort wird normalerweise dezenter massakriert, haben Pfeffersäcke doch feinere Methoden, jemanden zu erschlagen. Lediglich dann, wenn die einheimischen Fußballvereine aufeinander losgehen, kann es schonmal handgreiflicher werden, dann kehrt die von der prosperierenden Wirtschaft gänzlich verdrängte alte Bezeichnung Volksparkstadion wieder in die Assoziation massenhafter Freiheit zurück. Dort aufeinander einschlagen sollten ein Engländer und ein mittlerweile in deutsche Herzen eingemeindeter Herr aus der Ukraine. Mich zu dieser Veranstaltung hinzuzubitten, das unterblieb bereits im gedanklichen Vorfeld. Es war bekannt, mit welcher Hingabe ich zu bespötteln pflegte, daß es offenbar zunehmend mehr Menschen zu diesem Kampfsport dieser halbseidenen Welt drängt, vermutlich weil es zu einer gewissen Befreiung führt, wenn wenigstens andere aufeinander eindreschen. Nicht unbedingt nur sogenannte immigrationshintergründige junge Männer fallen mir dabei ein, sondern durchaus auch Herren und zunehmend mehr Damen vom gesellschaftlichen Mittelbau an aufwärts. Die etwas geschulteren unter ihnen gehen dabei zurück bis in die Antike, ersteigen gar den Musengipfel. Womit wir neben den Gladiatoren auch die Ritterinnen des edlen Faustkampfes erreicht hätten.

Als ich noch journalistisch tätig war, was vom Zeitraum her fast ans alte Rom hinreicht, geriet ich immer wieder mal in Gespräche geradezu philosophischer Dimension. Eine Bar gibt es in München, in der es mal recht friedlich zuging von siebzehn bis neunzehn Uhr, als man das Besserverdienen und Dazugehören noch nicht ganz so früh am Tag ausstellen mußte. Der Ruhe wegen, vielleicht auch fasziniert von den dort servierten antialkoholischen Cocktails, die meist besser schmeckten als die hochprozentige Realität, traf ich mich auf Wunsch durchaus gerne an diesem Ort mit einem Hamburger, dessen erstes Buch zu lektorieren ich die Ehre hatte. Gastronomie, Musik, kuhle Männer und leidenschaftliche Balztänze spielten darin eine nicht unerhebliche Rolle, ihr Autor schien diese Spektakel vor allem Brasiliens außerordentlich gut zu kennen, was mich damals, als ich es noch nicht persönlich kennengelernt hatte, brennend interessierte. So lag es nahe, daß dieses Erzählbändchen, in dem der immer noch endlos lange und olivgrüne Cadillac allerdings nur einmal kurz vorfuhr, auch in einer Weltläufigkeit vermittelnden Bar bearbeitet werden mußte und nicht an einem drögen deutschen Schreibtisch. Nicht außeracht gelassen werden darf der Barbesitzer, der vor Eröffnung seines Etablissements an der Maximilianstraße bereits europaweit einige Harrys die Shaker hat vorfahren lassen, der dem mit ihm befreundeten, in der Welt herumirrenden Hamburger ein Namensschild in den Tresen einlassen ließ, auf daß auch er endlich eine Heimat finde. Zur Arbeit am Buch kamen wir allerdings eher selten, denn immer wenn du denkst, es geht noch mehr, kam von irgendwo ein andrer her, der von irgendwelchen Boxkämpfen zu berichten wußte, in denen Fäuste teilweise eingesetzt worden waren wie anderswo Damen und andere Pferdchen gegen Könige. Häufig gesellten sich sozusagen schlagartig weitere hochaktive Sportler hinzu. Fast ausnahmslos waren das Journalisten, die für heutzutage Magazine genannte illustrierte bunte Blätter tätig waren, aber auch später konsequenterweise als Boxtheoretiker berühmt werdende ehemalige Lyriker. Verbaler Ringrichter war meistens der Eigner des in der Folge, wie er selbst auch, extrem illuster werdenden Barbetriebes. Das hatte wohl seine Ursache darin, daß der tatsächlich gekonnt die Fäuste schwingen konnte, wenn er das auch weniger im abendlichen Kneipenrummel tat, sondern tagsüber in einem Hinterhof, wo früher die Fitneßstudios nunmal ein bescheideneres Dasein fristeten als heutzutage. Was ich beim Zuhören dieser teilweise leidenschaftlich geführten Gedankenaustäusche zumindest lernte: Wer sich als Mann nichts fürs Boxen interessiert, ist kein Mann. Nun gut, ich spielte bereits als kleiner Junge lieber mit Puppen.

Aber wie das eben so ist beim Erinnern — mit einem Mal landet man in vorchristlicher Zeitrechnung, quasi in der Steinzeit. In noch jüngeren Jahren, ich hatte gerade meine in der Kindheit verordnete sportliche Karriere und auch die als Ehegatte beendet, geriet ich in eine andere Gesellschaft, die, je nach Auffassung von ihr, auch schonmal schlechte genannt wird. Ein Kommilitone erweckte meine besondere Aufmerksamkeit. Ich war mir seinerzeit nicht sicher, ob die Ursache dessen zurückhaltende, nachgerade feine Lebensart war, die seine Belesenheit zu krönen schien, oder die Massen an Barschaft, über die er verfügte und die er, so ohne weiteres läßt sich Heimito von Doderer dann doch nicht abstreifen, gerne gerollt in den Taschen seiner Flanellhosen trug. Der Arbeitersohn aus Wien protzte zwar nicht damit, wie das aus ihren Katakomben gekrochene Kapitalisierer der ehemaligen Sowjetunion mit ihren dubiosen Erträgen gerne tun. Aber ein gewisses Vermögen schien auch außerhalb der Hosentaschen unübersehbar, ob das die dezent rassige Automobilisierung oder die feinen Tücher und Leder waren, die er am liebsten in Florenz einkaufte, wo er auch am liebsten aß. Begleitet wurde er dabei ausnahmslos von seiner Gefährtin, je nach Perspektive haupt- oder nebenberuflich Studentin der Geisteswissenschaften wie er, die in heimatlichen Gefilden stunden- oder tageweise für monetären Nachschub sorgte. Man würde das, vertraute er mir in einer stillen Stunde an, solange betreiben, bis man genug habe und sich in einer nicht übermäßig prahlerischen Renaissancekate auf das dann autarke wissenschaftliche Gewerbe in aller Ruhe aus dem anderen zurückziehen und auf das Er- und Verfassen historischer Werke konzentrieren könne.

Was nicht unterbleiben konnte, waren Begegnungen mit anderen Gewerbetreibenden, die sich des öfteren auch außerhalb von Boxringen blaue Augen oder geknickte Nasen zufügten. Ein Mindestmaß an Anpassung war erforderlich, wollte man sich nicht allzusehr als Außenseiter zu erkennen geben, was die Stimmung hätte verschlechtern und Geschäftsnachteile wie die oben genannten bewirken können. Und ich durfte hin und wieder dabei sein. Für solche Ereignisse wurde auch ich demgemäß ausstaffiert, ich trug quasi uniformartig gleich ihm Tuch und Leder, deren Schlichtheit man das Hochpreisige ansah. Da er gerne auf meine Anwesenheit wert legte, war ihm das entsprechend etwas wert. Ich hatte mich seinerzeit längst von den Kostümierungen meiner späten Jugend gelöst und nach dem Ausbleiben elterlicher Zuwendung ohnehin nicht mehr das erforderliche Geld. So befand ich mich vorübergehend mitten drinnen in der Prostitution. Ich tauschte geldwerte Naturalien gegen die Dienstleistung eines unterhaltenden verbalen Wachschutzes.

Es war die Zeit, von der ich bis heute nicht weiß, wie ich sie überstanden habe. Fast jede Nacht bis früh um fünf direkt neben Otto Schilys Kanzlei Rock'n'Roll tanzen auf Beethovens Freude an den Götterfunken unter der Energiezufuhr von mit englischer Limonade schluckbar gemachtem Wodka, das sind Leistungen, wie ich sie mir heute kaum mehr vorstellen kann. Aber es wirkte recht gut. Da mußte ich mich auch nicht so anstrengen beim Weghören, wenn die feine halbseidene Gesellschaft über die hehre Kunst des gegenseitigen Verprügelns schwadronierte. Und es gab ja noch ein paar weitere Hilfsmittelchen. Von der wissensvermehrenden Langzeitwirkung hatte ich Abstand genommen, da meine Iche und deren Körper eher abweisend auf den Stoff Lysergsäurediethylamid reagierten. Doch von anderen Anschubpräparaten machte ich durchaus Gebrauch. Dabei hatte ich einmal das Glück, daß ein recht großvolumig Geratener davon Abstand nahm, mich auf mein Maß zurückzustutzen, als ich der Illusion unterlegen war, ihn zu tiefnächtlicher Stunde anspringen zu müssen und ihn erlegen zu wollen wie Winnetou einen Grizzly. Dazu beigetragen hatten ein paar mit Alkoholika hinuntergespülte Tablettchen mit dem Namen Dicodit oder so ähnlich, die mir einer der halbseidenen Freunde verabreicht hatte. Das hätte durchaus heftiger ausgehen können als die Prise Schnee, die man mich eines Nachts nach dem soundsovielten Wodka einzuatmen verführte. Aber der Verführer war auch niemand aus der Halbwelt, der mich als Boxer erleben wollte, sondern ein Kreativer mit seinerzeit etwas anders anmutenden Bildvorstellungen, der mich im anschließenden Tischtennisspiel vernichtend schlagen und sich aus meinem Dilemma vermutlich Anregungen holen wollte.

Nun ist mir meine Anmoderation mal wieder etwas lang geraten. Alleine beim Gedanken an Sport scheint sich bei mir eine gewisse Disziplinlosigkeit einzuschleichen. Denn eigentlich wollte ich lediglich auf einen Begriff hinweisen, der mir in nächtlicher Stunde aus dem Fernseher entgegenschallte und von dem mir ein fortgeschrittener Konsument berichtet hatte und der mit einem Mal aus der Erinnerung aufgetaucht war: Pervitin. Wahrscheinlich bin ich mal wieder der letzte, der davon erfährt:

Schlaflos im Krieg — Die pharmazeutische Waffe

1937 entdeckt der Berliner Chemiker Fritz Hauschild ein besonders effektives Amphetamin: das Methylamphetamin, das noch im selben Jahr unter dem Namen Pervitin auf den Markt kam. Das Mittel führte zum einen zur Beseitigung des Schlafbedürfnisses und zum anderen zu einer Steigerung des Selbstbewußtseins sowie der Risikobereitschaft. Schnell wurden Militärärzte auf das neue Mittel aufmerksam. Die Dokumentation deckt eines der größten Tabus der deutschen Militärgeschichte auf: die Rolle leistungsfördernder Arzneimittel von der NS-Zeit bis in die Gegenwart. «Auch die USA», lese ich in der Nebelmaschine, «verwenden Drogen im Afghanistan und Irakkrieg.» Pervitin sei heute bekannt als Crystal Meth.

Dieser Grabstein scheint im gegen mich selbst geführten Krieg gerade noch über mich hinweggeflogen zu sein. Über die Gnade früher oder später Geburt oder eventuelle andere Ursachen sinniere ich noch.

| Do, 14.07.2011 | link | (4179) | 6 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ertuechtigungen |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6420 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig