Hunde, wollt ihr ewig schnüffeln?

Der Cafétier der Hermetik bringt mich auf die Idee, in meinem bis weit ins vergangene Jahrtausend, bis in dessen siebziger Jahre zurückreichenden digitalisierten Festplattenarchiv zu blättern, denn in meinem Hinterstübchen blinkt etwas wie ein Fliegenfänger auf dem Neusiedler See. Die einen heben jeden rostigen krummen Nagel auf, ich jeden noch so verbogenen Text. Man, besser ich, weiß schließlich nie, ob er irgendwie noch geradezuklopfen ist, um mit einem Schlag Brauchbares daran aufzuhängen. Es gab eine Zeit, in der man noch nicht einfach so das Schleppinternetz auswerfen konnte, um mehr Beifang als leckere Fischstäbchen zu angeln. Da habe ich auch anderer Leute Schrulligkeiten abgeschrieben, nicht zuletzt, um kein Internet-Ausdrucker zu sein oder auch, weil ich mein Gewissen ruhigstellen wollte, das das Umhauen von Bäumen zum Erzeugen von überflüssigem Papier verbietet, weil sie mich amüsierten oder weil ich meinte, sie irgendwann einmal verbraten, sie als Würze meiner Pfanne hinzufügen zu können, sie zur Not, wenn ich als ehemals gar öffentlich-rechtlich agierender Textkoch mal wieder nicht in der Lage sein werde, ausreichend Genüßliches zu kreieren, es zumindest als Sättigungsbeilage anzufügen.

Um die spezielle Art der Vierbeiner geht es, die der trotz aller Hundemüdigkeit ewig junge siebenunddreißigjährige Kid in seinem letzten Bulletin anführt. Was ich dazu schreiben möchte, ist mir bislang noch nicht klar, ich verfahre ohnehin grundsätzlich nach dem paraphrasierten kleistschen Prinzip des Über das Verfertigen der Gedanken beim Reden vulgo schreibenden Plapperns, ich bin mir jedoch sicher, daß ich es möchte, selbst auf die Gefahr der Bedrohung durch vereinzelte Hundeliebhaber und -innen hin. Ich hab's nunmal eher mit freilaufenden Mimis, die allenfalls mal zu ihrer Bildung oder auch mal zum Schimpfen, wahrscheinlich über diesen Biokatzenfraß, der immer noch zu wenig Fleischanteil innehat, am Fenster die Stube aufsuchen und nicht mit, wie's auch in meiner Nachbarschaft trotz aller ländlichen Weitläufigkeit geschieht, daß solch ein freiheitsliebendes Tierchen es sicherlich eher schätzt, auf Bäumen herumzuhüpfen als in einer Wohnung an künstlichen kratzen zu müssen. Kurzum: Ein Streiflicht lief mir in meiner ewigen Suche nach der verlorenen Zeit in meinen vielen unaufgeräumten Schubladen oder Ordnern zwischen meinen Gedanken herum. Wann es verfaßt beziehungsweise gedruckt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis, denn bekanntlich ist derjenige, der Ordnung hält, lediglich zu faul zum Suchen. Doch es ist ohnehin zeitlos, dieses Thema, jedenfalls seit der Mensch zwar weiterhin oder scheinbar vermehrt Lust verspürt, aber keine mehr, und sei es zu Reproduktionszwecken, Menschen zu machen und es deshalb vorzieht, offensichtlich bevorzugt im metropolischen Bereich, sich Schoßhündchen zu halten. Manchmal sind die so großartig, daß es anzuraten wäre, sie in einem Schloß und dort hinter Riegel zu halten. Doch wenn ein Herr einen solchen Hund benötigt, weil sein Selbstwertgefühl weitaus kleiner ist als ein Chihuahua oder eine Dame einen Superstar pflegt, weil sie mit den Großen das Beinchen heben möchte, dann ist das nun einmal Bestandteil gesellschaftlichen Lebens.

Eigentlich habe ich nichts gegen diese Tiere oder Tierchen. Aber ich mag es nunmal nicht so gerne, wenn eines dieser zwangsläufig neurotisierten Lebewesen mich von hinten anspringt, wie es mir einmal geschah, ich aber glücklicherweise, auch ich war mal der Mode unterlegen, eine Schaffelljacke trug. Hans Pfitzinger erging es zu Lebzeiten ähnlich, aber der war schon immer verletztlicher als ich.

Mistviecher, diese kleinen krummbeinigen, plattschnäuzigen Kampfhunde mit den vorstehenden Reißzähnen. Wie kann sich eine so atemraubend schöne Frau einen solch hässlichen, bösartigen Köter anschaffen — so dachte ich, als mein Blick eine Viertelstunde nach dem Arztbesuch auf die Hundebesitzerin fiel.Fast vor allem steht jedoch bei mir dabei das Olfaktorische, das wesentliche Lebenselexier dieser Gattung. Mimi käme nicht auf den Gedanken, trotz aller Frischgewaschenheit zwischen meinen Beinen nach meinen vergangenen Trieben zu forschen. Im erwähnten, zeitlich nicht mehr zuordenbaren Streiflicht heißt es allerdings:

Die menschliche Nase ist ein Sinnesorgan, das technisch noch nicht so ganz ausgereift ist. Die Hundenase etwa ist in puncto Funktionalität, ja selbst im Design wesentlich weiter, und das lassen diese Köter ihren Besitzer in oft demütigender Weise spüren, wenn sie an Bäumen olfaktorische Paradiese entdecken, die dem Menschen verschlossen bleiben. Man wüsste gerne, welche Sensationen so ein Stück feuchter Baumrinde zu bieten hat, das Hunde mit ebenso viel Aufmerksamkeit studieren wie unsereins ein gutes Buch. Offenbar sind es meist Liebesromane, die sich die Tiere da reinziehen, jedenfalls führen sie sich bei der Rezeption entsprechend auf. Daran teilzuhaben, bedarf es sensibelster Sensoren, die in einem Organ, das auch Riechkolben heißt, selbstverständlich fehlen. In puncto Geruchssinn verbietet sich dem Menschen jegliche Hochnäsigkeit, solange er noch nicht einmal in der Lage ist, die Ausdünstungen eines reifen Camemberts von denen eines häufig genutzten Wanderstiefels zu unterscheiden.Mir ist wohl angeraten, in mich zu gehen. Denn der Autor oder die Autorin mahnt nicht nur menschliche Unfähigkeit an, sondern auch Toleranz und läßt auch, wie das mittlerweile auf gebildet neudeutsch in den Sprachgebrauch übergegangen ist, Empathie mitschwingen.

Um solche Nachteile halbwegs auszugleichen, hat der Mensch das Parfüm erfunden, ein Gemisch aus aufdringlichen Duftstoffen, dessen Odeur selbst der leistungsschwächste Zinken registriert. Im Idealfall wirkt das Parfüm wie ein Liebeszauber, und zwar dergestalt, dass sein Duft den begehrten Partner praktisch willenlos macht. So sind zum Beispiel Männer unwiderstehlich, die ein Rasierwasser auftragen, das sowohl den körpereigenen Männerduft abtötet als auch aufs Betörendste nach Mann riecht, also nach Pferdesattel und Motorenöl. Noch raffinierter sind die Duftnoten für Frauen, die sich gern mit dem unschuldig zarten Duft der Rosen umwölken, aber auch das Aroma eines arabischen Serails nicht verschmähen. Generell ist es so, daß der Mensch dem eigenen Geruch mißtraut. Wer Parfüm aufträgt, folgt einer Botschaft seines Unterbewußtseins: Tja, ich bin eigentlich ein ausgelatschter Wanderstiefel, möchte aber als Camembert rüberkommen.Aber ich zur Zeit ohnehin ziemlich ausgelatschter Wanderstiefel, der vor lauter Bewegungsun-fähigkeit zur Zeit gedanklich nicht einmal mehr nach einem Serail schielt, habe dennoch Grund zur Landklage. Denn eine hält immer zu mir und ich zumindest meine Gedanken schützend über sie, manchmal sind's sogar Taten. Kürzlich, als ich mich auf den abenteuerlichen Weg des Spaziergangs von Champ de Foulage nach Pokensé machte — würde nicht mittlerweile jeder (noch) tatsächlich ohne industrielle Hilfsmittel Brot backende Bäcker von einer damit verbundenen Herausforderung sprechen, täte ich ihn so nennen, diesen Gang ins Abenteuer — und meine Mimi mich einem Hund gleich mir immerzu vor meinen wackligen Beinen herumspazierend zu begleiten trachtete, kam so ein Köter kläffend angeschossen, und die Katzendame war aller philosophischen Überlegungen zur Widersinnigkeit eines Kratzbaumes ledig und flüchtete in der Tat hoch hinauf. Er schien im Gegensatz zu mir diese friedliebenden Tieren nicht sonderlich zu mögen. Ich Pazifist werde Mimi wohl beibringen müssen, wie man solch einem auf dem Land lebenden Stadtköter die ausgefahrenen Krallen über die Schnauze zieht. Was ist das denn für ein Dorfleben? Da zieht man um eben dieses lieben Friedens willen von der Großstadt aufs Land, und selbst dort ist man vor ihnen nicht mehr sicher. Sogar eine Hundepfeife habe ich mir vor einiger Zeit zulegen müssen. Es scheint jedenfalls eine ruhebringende Investitition gewesen zu sein, denn das Schoßtierlein der benachbarten, vermutlich auch aus der Großstadt hinzugezogenen Tierheilpraktikerin keift nur noch selten, geschweige denn, daß diese Töle es wagen würde, meiner ägyptischen Göttin ans allzeit schmußige Fell gehen zu wollen.

Ein anderes, gleichwohl eher städtisches, mich in meiner Landlust zwar weniger berührendes Problem soll nicht unerwähnt bleiben. Aber schließlich gedenke ich irgendwann auch wieder mal weltmetropolischen Boden zu betreten. Aus dem Westen, scheint mir, kommt letztendlich diese ganze Scheiße, von der beispielsweise nicht nur die deutsche Hauptstadt dieser Bewegung voll ist. Was mir meine Mimi ist, ist der Pariserin ihr Cabot, diese Töle, die man sprachlich auch für einen Schmierenkomödianten hernehmen darf, namens Fifien, Filou, Fleurie oder Flofio. Und der deckt mit seiner Losung nunmal allüberall den Stadtraum ein. Very Yu, die neben Berlin auch in Shanghai zuhause ist, empfahl bereits 2002 Hausarrest für Hunde, das Reich der Mitte solle Von Deutschland lernen.

Hausarrest — ein schreckliches Wort, erinnert an schwarze Pädagogik vergangener Tage, verpönt seit der 68er Bewegung in Deutschland. Dort auch eher mit Freiheitsberaubung und Kindern assoziiert als mit Haustieren. Nun stehen in Shanghai laut einer neuen Verordnung Hunde unter Hausarrest. Gassi-Gehen ist seit Anfang dieses Jahres per Verwaltungsbeschluß reglementiert. Damit chinesische Hundehaufen nicht gleichmäßig über den Tag in der Stadt verteilt werden, sondern nur zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten. Pinkeln in Parks und viel frequentierten Gebieten verboten. Bei Verstoß muß ein Vielfaches von dem gezahlt werden, was das Liegenlassen des hundeeigenen Haufens auf einer Berliner Straße kostet.

Den deutschen Tierschutzbund hört man ob der Nachrichten aus dem Reich der Mitte aufschreien, die Hunde-Lobby und der Oberammergauer Schäferhunde-Verein sind entsetzt:

Hunde unter Hausarrest — das ist kein Hundeleben. Recht haben sie, denken die Chinesen, da kann man sie auch gleich essen: Pudel süß-sauer.

| Mo, 09.07.2012 | link | (1949) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Katzenleben |

Neun Ma(h)le (nicht nur) für die Katz

Für Enzoo, Vert und Hinkebote sowie alle anderen, die's interessiert; mit einigen mehr oder minder modischen Anmerkungen; zum lesen berühre man mit dem Cursor die Ziffer1.

Meine und Mimi alias Noiretblanc Beinahe-Éremitage im Norden entsprechen dem Land- und Katzenleben, wie ich es mir vorgestellt habe, unter anderen, beispielsweise großstädtischen, Bedingungen wären sie nicht zustande, wäre diese Comtesse nie in meinen Haushalt gekommen: kein Durchfahrtsverkehr, ziemlich ab- und dann auch noch zurückgelegen (wer mich besuchen will, muß sich für dicht besiedelte deutsche Verhältnisse durchaus ein wenig bemühen bei der Findung, und sei es die nach der richtigen Weichware für die Suchmaschine im Automobil, ohne die sich offensichtlich niemand mehr zurechtfindet im Leben), vor allem aber auf eine andere Art kultiviert als in der Jungbäurin Sinn.

Hier dirigiert eine wunderbare ardennische Landfrau mit parisischer Lebenserfahrung und leicht wundersamen Vorstellungen von Ästhetik, die sich auch in ihrem persönlichen Äußeren spiegelt: nie ohne diesen perfekten Halblang-Haarschnitt2, immer damenhaft die (wohl auch generationenbedingt knappere) Größe erhöhend, dennoch die ihrem Empfinden nach immer schönen, weil mit Applikationen3 versehenen Schuhe (für die sie, täte sie's nicht ohnehin gerne und oft, in die Heimat zu reisen gezwungen wäre, da's für Kleinfüßige im Land der Femme germanique so etwas nicht gibt) flach, insgesamt meist irgendwie ein wenig chanelig4 wie die (Empfangs-)Chefin eines gut bürgerlichen Restaurants, wie sich eine Pariserin aus der tiefsten Provinz — und welche Pariserin oder Berlinerin käme nicht aus der Provinz? — und «mit Geschmack» das eben vorstellt. Sie hat die gemeinsamen Häuser und Gärten nach ihrem Gusto an- und hingerichtet, einschließlich der urprünglich der knackfrischen halbgallischen Tochter zugedachten und nun von mir alterendem, darin herumhumpelnden Hahn genutzten Wohnung mit dem für mehrere Jungfrauen geeigneten Badezimmer, vor allem aber perfekten Cuisine américaine, der zweihundert Jahre alte holsteinische Schweinestall ist beispielsweise mit maurischem Backstein restauziseliert; es war harte Arbeit unter ihrem gestrengen Kontrollblick für die an 08-15-Apps aus dem Baumarkt gewohnten Maurer, die ja schon lange keine Handwerker mehr, sondern nur Aufkleber des allfälligen Industrieschönscheins sind. Klein-Versaille herzurichten und es mit lauenburgischer Landschaftpflege zu verbinden, behält sie sich vor. Sie hat es nicht nur geschafft, ihrem Gatten, einem an derartigen Verschönerungen des Lebens eigentlich nicht sonderlich interessierten (allerdings immerhin Bebop hörenden und sich bei mir Platten ausleihenden; Madame greift eher zum «guten Buch» aus meinen alten, auf dem Dachboden gelagerten Rezensentenkisten) norddeutschen Knurrhahn der Gattung Maschinenbauingenieur, Französisch samt gutem Geschmack auch in der Küche zu lehren, sondern ihn gar davon abzubringen, die alten, zum Teil vor drei, vier Generationen gepflanzten Apfelbäume umzunieten und durch höherwachsendes monokulturelles, am Ende gar monsantoischen Plantagenzüchtzeugs etwa im Sinn eines rundzuerneuernden, zu industriealisierenden Alten Landes zu ersetzen, weil er mit seinem Rennrasenmäher rascher vorankommen, während seiner Rasereien keine dieser kleinen wurmstichigen Äpfel mehr im Maul haben wollte. Auch einen Golfplatz auf dem riesigen, hier kaum ersichtlichen Ackergelände hinter dem eigentlichen Grundstück mit angeschlossenem kleinen Restaurant5 hat sie dem auch in den Jahren offenbar unentwegt unternehmerisch denkenden Gemahl mit Hilfe ihrer gestrengen Sanftmut und gewiß ebenso gekonnten Spöttelei ausgeredet. Vor allem eines hat sie in ihrer weit über dreißigjährigen Emi- beziehungsweise Imigranz bewirkt: Nie möge Malbouffe auf den Tisch kommen; für den guten Wein sorgte sie mittels des Auf- und Ausbaus einer eigenen Weinhandlung, allesamt selbst in den Anbaugebieten gekostete Stöffchen; er bekam als Spielzeug oder ausgleichend die mit dem Whisky, mittlerweile alles vom Sohn betrieben, einem Koch und Sommelier.

Ich habe das alles hier schon so oft und zu allen möglichen Anlässen erzählt, daß es sich eigentlich verbietet, es neuerlich zu tun. Dennoch (es gibt schließlich auch ein paar neu hinzugezogene Leser) der nochmalige Hinweis: Sie kocht, brät und bäckt wie ihre Grand-mère, ohne sich dem eigenen wie fremden Einfallsreichtum gänzlich zu verschließen. Und sie hält es, wie im Heimatland üblich: Kein Besucher wird abgewiesen, selbst der nicht ganz so genehme erhält seinen Apéritif, der andere wird zu Tisch gebeten. Dazu gehören selbstverständlich Leckereien wie die beispielhaft abgebildeten. Aber auf den Weg nach oben in meine Türmerei kriege ich hin und wieder mal eine der von ihr zubereiteteten Konfituren oder die von ihr manchmal gebackene Brioche, deren Geschmack sich kein Vollkornblutdeutscher vorstellen kann, der nicht einmal ahnen kann, daß Marie Antoinette vermutlich Kuchen meinte, als sie von Brot sprach.

Davon profitieren auch Katzen. Madame Lucette liebt sie nicht unbedingt, aber sie achtet sie. Und da nach französischem, vermutlich während der Revolution notierten und im Prinzip heute noch gültigen (ungeschriebenen?) Gesetz jeder ein Recht auf ein gutes, mindestens viergängiges Mahl hat, profitiert auch Mimi alias Noir(e)etblanc davon. Es geschieht gar, daß sie manchmal das Futter verschmäht, das ich ihr hinstelle, das ohnehin keines vom Billigheimer ist, zwar keines mit Petersilienküßchen auf der Packung, sondern schlicht solches mit höchstem Fleischanteil. Aber wenn sie sich unten bei Madame in die Küche schleicht, dürfte das eine ums andere Mal das eine oder andere immer feine Stück vom Entrecôte (bis heute unvergessen der damalige und zwischenzeitlich wieder ausprobierte Banquier) vom Tisch fallen, das alleine deshalb besser schmeckt als das landesüblich angebotene, weil's da einen Schlachter gibt, der zwar nicht wie mein ehemaliger in München mal in Saint-Étienne des Schneiden von Fleisch gelernt hat, aber immerhin einen, der nur von den mittlerweile auch in Nordeutschland überall, meines Wissens sogar bei einem der führenden und längst von Frau Braggelmann angefahrenen Brillenbauern namens Fielmann grasenden französischen Rindern6 nimmt, der womöglich ebenfalls das typische Zerlegen von Fleisch beherrscht, dieses aber auf jeden Fall weitaus länger ablagert, als das bei den hiesigen Fleischern, geschweige denn Supermärkten geschieht, in denen die Kunden sich vor dunkler Schulter oder Lende ängstigen, weil die hiesigen ehemaligen Bauern nunmal nicht fressen, was ihrer Meinung nach fremd ist. Das ist dann eines von neun Mahlen, die eine Katze benötigt, um ihrer angenehmen neun Leben sicher zu sein, hat sie doch einen sehr kurzen Darm, weshalb sie nie zuviel auf einmal frißt. Denn sie nimmt, so verzivilisiert worden ist sie in der hiesigen Domaine, auch mal eine Partie Tartelettes, mal eine vom Käse, den Madame notfalls sogar einfriert, wenn er im Übermaß aus der Heimat geliefert wurde.7

Land- ist also Katzenleben — quasi ein und dasselbe. Gerne neunmal täglich. Darüber wird hier also nicht nur im übertragenen Sinn fortwährend berichtet, mit mir (und anderen) logischerweise auch bei bei Blogger.de, willkommener Katzencontent hin oder her. Das geschähe auch, täte ich zwitschern oder mich in die Arme der Datenkrake Farcebuch begeben, was ich aber tunlichst unterlasse, denn ich habe schließlich (be-)greifbare, also nicht nur virtuelle sogenannte soziale, sondern richtig süße Kontakte, bei denen ich obendrein nicht mein Leben abgeben muß, auf daß sie mit mir Kohle machen, und ich wüßte sonst auch nicht, wozu ich mein Poesiealbum hier betriebe.

Jetzt gibt es dann Fleischliches, für Menschen ein bis zweimal pro Woche, für Katzen immer, und anschließend Süßes für alle. Frau Braggelmann war hier, um mich nach wie vor geistig und körperlich Behinderten zu hüten und zu pflegen und mit mir zu essen und zu plauschen. Und wenn sie kommt, taucht ohnehin irgendwo aus der Unendlichkeit ihres Reviers auch noir et blanc Mimi auf, um vor den nächtlich zu jagenden Mardern und Mäusen nochmal ein menschliches Häppchen zu nehmen.

| So, 12.02.2012 | link | (2762) | 5 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Katzenleben |

Im Namen der Liebe

Mein Name ist Patois. Der Name rührt daher, daß man mich nicht versteht. Man(n) ist derjenige, der sich seit nunmehr vier Jahren einbildet, er sei mein Herr, weil er mir zu fressen gibt. Dabei bin ich es, an der er sich festbeißen darf, allerdings ohne daß er damit einen auch nur nahrungsähnlichen Gewinn erzielt. Noch bevor ich aus den ägyptischen Tempeln des Göttlichen in die Welt geworfen wurde, ist er aus dem nördlichsten Frankreich fast in den Süden umgesiedelt, in den Margeride, der im oberen Bereich des Massif Central liegt, also am Anfang südlicher Geographie, in der bezweifelt wird, es könnten oberhalb des Breitengrades von Lyon, des französischen «Weißwurstäquators», überhaupt Menschen leben, die sich auch noch verständlich artikulieren können, also nicht Barbaren, was soviel heißt wie Stotterer oder Stammler, barbarische Preußen und ferne Blutsanverwandte eben (ein wenig streift das ein Thema, von dem oben erwähnter Herr mir einmal vorlas, weil er keine sich nur für die Vögelei da draußen interessierende, also ungebildete Katze im Haus haben wollte und das er einmal irgendwo aufgeschnappt hatte bei anderen, die sich für mehr interessieren als das Aussteigen aus einem zivilisierten Leben). Als er dort ankam und die Bar des kleinen Städtchens betrat, an dessen äußerstem Rand beziehungsweise hoch oben auf einer Zweisiedelei er sich ein, wie er es gerne nannte, «Refugium» erstanden hatte, einen seit zwei Jahrzehnten verlassenen Bauernhof fernab jeder Zivilisation, also für menschliches Leben denkbar ungeeignet, was er als studierter Psychologe verständlicherweise nicht wissen konnte, und einen kleinen Roten bestellte, schaute man ihn unverständlich an. Darauf besann er sich seiner Pariser Zeit, die vermutlich jeder Franzose einmal gehabt zu haben glaubt, und redete in der Sprache, von der er meinte, daß sie Hoch- oder zumindest richtiges Französisch sei. Daraufhin rissen die Einheimischen die Augen auf und befleißigten sich fortan einer Sprache, die nur sie verstehen und die in anderen Ländern sich auch gut machte als Name für gehobene Katzennahrung: Patois. Dieser französische Begriff für Dialekt könnte nämlich, vor allem für die zwischen Rhein und Oder-Neiße Angesiedelten, ein wenig nach jener ehrfurcht- und auch abstandgebietenden Exotik klingen wie etwa Bries oder Froschschenkel oder Schnecken, eben nach all dem, das sie sich schaudernd besonders gerne im Fernsehen anschauen, aber nicht essen, weil es ihnen so fremd ist: feine Küche. Die kennt Frankreich zwar auch erst, seit Caterina de' Medici angeschmacks des dortigen Essens laut klagend ausgerufen hatte, so etwas würde bei ihr zuhause in Florenz nicht einmal Tieren zum Fraß vorgeworfen. Aber das ist etwas, das man im Land der Nouvel Cuisine nicht hören will und das deshalb auch nicht in rechtsrheinisches Gebiet vordringt.

Auf Deutschland komme ich, weil ich im Namen der Liebe emigriert wurde durch meinen Herrn — der Einfachheit halber und sicherlich ein wenig despektierlich, aber dennoch berechtigt nenne ich ihn fortan —, den Futterherrn. Angeblich meiner Gesundheit wegen begab er sich Anfang dieses Jahres in eine deutsche Stadt, deren einzig Positives darin liegen dürfte, daß sie zumindest randhistorisch etwas mit meinem Heimatland gemein hat: sie liegt in Franken. Nürnberg heißt sie. Dort fand zu der Jahreszeit, die man im Nordosten Europas Frühling nennt, eine der seltsamsten Blüten statt, die die Genveränderung des menschlichen Gehirns bislang bewirkt hat: eine Messe für Tierzubehör. Wie Autozubehör. Das ist das, das die Deutschen noch ein bißchen mehr mögen als ihre Tiere. Auf dieser Verkaufsschau, die noch bedeutender sein soll als die Frankfurter Buchmesse, bei der die Bücher über Hamster-, Hunde- und Katzenpsychologie mittlerweile überwiegen sollen, wandelte eine Dame beruflich. Als von ihrem heimatlichen Institut für Nutztierbiologie an die hamburgischen Ermittlungsbehörden ausgeliehene, selbstverständlich im Land humanen Geistes promovierte Trophologin sollte sie dort synthetische Drogen aufspüren, die Hersteller in Nahrungsmittel für Tiere hineingaben, die von weitesten Teilen jener Bevölkerung, die bekanntermaßen höchst ungern Geld fürs Essen ausgibt, bevorzugt bei sogenannten Discountern gekauft wird und im allgemeinen als Ragout auch in menschliche Mägen, also in Kreisläufe gelangt und somit die Wirtschaft, die eine Gesellschaft nun einmal ausmacht, weitaus mehr schädigt als jede andere Spekulation, die nach dem Genuß natürlicher Beruhigungsmittel ingang kommen könnte.

Diese deutsche Forscherin kam an einem Stand mit sogenannten Feng-Shui-Delikatessen für frühgebärende Katzen mit meinem immer ratsuchenden Futterherrn ins Gespräch. Er fühlte sich von ihr derart angezogen, daß er sogar mit ihr in eines der sogenannten Wirtshäuser einkehrte und solches aß und trank, das er zuhause nicht einmal vor dem Bann der Caterina de' Medici zu sich genommen und auch mir nie serviert hätte. Die deutsche Formel von der Liebe, die durch den Magen hindurch gehe, schien bestätigt, denn sein Körper hatte sich in der darauffolgenden, glücklicherweise allein in einem dieser sogenannten Einzelzimmer mit viel zu engem Bett verbrachten Nacht gewohnten Abläufen verweigert. Dabei dürfte nicht nur sein katzengleich kurzes Gedärm sich aufgelehnt haben, das immer nach kleinen Portionen leichter Kost über einen längeren Zeitraum hinweg, also von etwa vierzehn bis vierundzwanzig, am besten aber, wie bei uns üblich, rund um die Uhr mit zwischenzeitlichen Verdauungsschläfchen verlangt, auch die ungewohnte Menge dunklen fränkischen Bieres forderte ihren Durchflußzoll. Tapfer traf er, entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten, pünktlich mit seiner hellhäutig, nachgerade alabastrig schimmernden Schönheit zusammen, die ihm rotglühend, vermutlich auch das ein Überbleibsel des vergangenen Abends, und leidenschaftlich die pharmazeutischen, also petrochemischen Anteile im Tierfutter aufzählte und analysierte, die drogensüchtig machten. Ihm klang das alles derart fanalistisch, daß er mich beinahe zwei Wochen länger als geplant Mäuse für die milchflußgestörte Mutterkatze jagen ließ, obwohl meine von mir in die Welt hinausgelassenen vier Entzückenden längst in städtischen Wohnungen stehende Kratzbäume zerlegten.

Als er endlich wieder aus dem rechtsrheinischen Paradies für uns göttliche Geschöpfe zurückgekehrt war, packte er einen Koffer und mich in einen gefängnisartigen Korb, den er auf dieser Messe für die Menschwerdung des Tiers noch rasch erstanden hatte. Schier endlos dauerte die Fahrt in meines Futterherrn winzigem Automobil, während der ich wie in einem Heim für ausgesetzte Tiere durch Gitterstäbe mit scheußlichen, Trockenfutter genannten Keksen verpflegt wurde, die nur ein dummer Hund freiwillig fraß, und auch die trotz allem durch mich nicht zu unterdrückenden «notdürftliche Rückstände» sehr grob «zur Entsorgung kamen»; er, als mehrsemestriger Student einer deutschen Universität der Sprache durchaus mächtig, hatte sich nach drei Vorträgen über Wellness im Tierreich eine CD mit einem Schnellkurs in neudeutscher Sprache zugelegt, der ich ebenfalls unentwegt ausgesetzt war. Nach geschätzten vierundzwanzig Stunden, in denen mir mindestens fünf Mäuse ohne Verfalldatum, Nachbars Kater, zweihundert Gramm Jungstiertartars vom dörflichen Charcutier sowie zwei Ecken feinsten Saint-Nectaire und einige Zünglein klaren Brunnens aus dem Massif Central entgangen waren, erreichten wir einen Hof, meinem alten Zuhause nicht unähnlich. Dort hatte mein Futterherr uns eingemietet. Die drogen- und tierfutterforschende Dame war ihm dabei behilflich gewesen. Sie wollte auch im Namen der Liebe nicht allzuweite Wege fahren müssen zu ihrem städtischen Arbeitsplatz, an dem sie die Verbrechen an den Nahrungsmitteln untersuchte, und auch die zweimal monatliche Fahrt in ihre Heimat an der fast nordöstlichen Grenze zu Polen entlang der Oder sollte nicht über zeitliche Ufer treten.

Wird fortgesetzt.

| Mo, 30.08.2010 | link | (5356) | 14 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Katzenleben |

Räuber! Diebe!

Meine höfische Unterhalterin Madame Comtesse Mimi de Schwerin, von sehr, sehr altem mecklenburgischen Geschlecht, ist das, was gerne emanzipiert genannt wird. Seit sie ihre Kleinen großgekriegt hat, hält sie nichts mehr, und ich muß seitdem wieder selber lesen, wenn ich mich in meiner Revolutionskate aufhalte. Es gibt weit und breit keinen Kater, der an ihre Umtriebigkeit hinreichte. Je nach Lust und Laune sucht sie sich ein Plätzchen. Das kann, wie mir der Concierge kürzlich berichtete, inmitten der Pellets sein, die wir seit letztem Sommer für die Befeuerung benötigen, wenn die Sonne sich mal wieder über der offenen Ostsee herumtreibt und unser Dach ignoriert. Auch im ehemaligen Schweinestall hat sie sich eine Hütte im Holz gebaut. Gerne besucht sie auch den Schwarzen von nebenan, der sie offensichtlich, wenn auch äußerst widerwillig, in Ruhe läßt, da sie ihren Graugetigerten und Erzeuger ihrer Vier nach wie vor zu lieben scheint, vielleicht auch deshalb, weil er sich ab und zu mal blicken läßt. Nichts zu befürchten hat sie auch von dem der unteren Nachbarn, weil der froh ist, daß er überhaupt noch liegen kann. Deshalb wohl liegt sie dort bevorzugt daneben, sicherlich auch, weil es so praktisch, nämlich ebenerdig ist, Bäume hat sie Tag und Nacht, da muß sie nicht auch noch Treppen steigen. Angenehm ist's obendrein, einfach auf die Bettdecke der Nachbarin zu hüpfen, die immer so kalte Füße hat. In ihrem ureigenen Zuhause ist das nämlich verbotene Zone. Ließe bei diesen Tierliebhabern die Küche nicht zu wünschen übrig. Überhaupt kriegt sie überall was, offenbar sogar von Madame Lucette, die es mit diesen Tieren eigentlich nicht so hat, weil die nächtens gerne die Lichtkontakte auslösen. Manchmal gehe es zu wie bei den andauernden Illuminationen am Hof von Versailles, meinte die höfisch Erfahrene einmal in den Anfängen meines Daseins in unser aller Diaspora. Mimi scheint das allerdings rasch herausgefunden zu haben und unterläuft deshalb wie im französischen Film sämtliche Laserstrahlen. Und verzückend mit den Wimpern spielen kann sie ebenfalls.

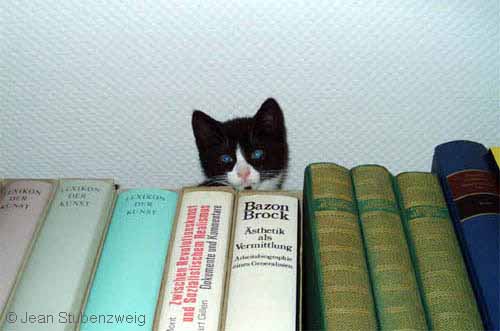

Hin und wieder erinnert sie sich ihrer eigentlichen Behausung oder ihres ursprünglichen Untergebenen oder sucht schlicht Abwechslung vom Vielerlei ihrer Herumtreiberei. Dann setzt sie sich unabhängig irgendwelcher Temperaturen oder Bodenzustände unten hin und schaut, bei geradezu aufreizendem Augenaufschlag, hinauf zu den Fenstern meiner Türmerei, von denen sie weiß, daß meine Vorstellung, es könnte doch irgendwann irgendetwas geschehen, mich immer wieder dorthin treibt. Wenn es ihr zu lange dauert, was geschehen kann, wenn ich mich mal wieder im Tiefschlaf meiner Welt der Dichtung befinde, dann ruft sie kurz. Das geht durch jedes noch so alte Gemäuer. Ein kurzer Schrei, beweg dich, du dröges Stück Verantwortungslosigkeit, und es reißt mich aus meinem romantischen l'art pour l'art. Sie weiß genau, daß ich mich dann flugs zum Fenster hin aufmache, es, die Spinnweben meiner Eremitage vorsichtig, um sie nicht zu zerstören, beiseite schiebe, öffne, ihr in die Augen schaue, kurz nicke, das Fenster wieder schließe, sofort hinuntereile, um sie einzulassen. Oben angekommen, putzt sie sich zunächst die Natur einer oder zweier Nächte an meinen Beinen ab, legt sich auf den Rücken, um sich den Bauch kraulen zu lassen, erhebt sich anschließend und gibt in der Folge einen Laut von sich, der befiehlt: Ab in die Kammer, ich bin des Zeugs überdrüssig, das die anderen mir fortwährend vorsetzen, von dem sie unüberprüft immerfort glauben, was ihnen die geschäftstüchtige Werbewirtschaft ohn' Onterlaß via allabendlicher Fernsehunterhaltung einflößt, es täte uns edlen Geschöpfen gut, uns von den alten Ägyptern vergötterten, das jedoch nichts ist als der Abfall der Menschheit mit zwei Prozent Fleischanteil, angereichert mit Geschmacksstoffen. Nach vierzig, fünfzig Prozent mindestens ist mir, du weißt es alleine durch meine Anwesenheit, heute nach Kaninchen, die Feiglinge haben sich alle in ihren Löchern verkrochen, nicht einmal ein paar Mäuse und Ratten sind unterwegs bei diesem lauen Lüftchen, was sind schon zehn Grad minus. Also mache ich mich auf und hole ihr von nebenan das Gewünschte. Nach der Hälfte des Mahls putzt sie sich den Dreck ab, den ich beim Bauchkraulen hinterlassen habe, räkelt sich ein wenig neugierig auf ihrem Ausguckkissen, um anschließend in ihr altangestammtes Lager über den Büchern zu entschwinden, was sich im Gegensatz zu früher nicht mehr ganz so einfach gestaltet, da sie schließlich vierfach gebärt und auch noch ein wenig Winter-, na, nennen wir's Fell zugelegt hat. Dort schläft sie ihren Kaninchenrausch aus, kommt eine Weile später gemächlich herunter und bedeutet mir, gefälligst die Türen zu öffnen, um sie in die ihr gebührende Freiheit hinauszulassen, schließlich sei sie keine Stadtkatze. Die Resthappen nähme sie später unten. Allez, vite ! An die mecklenburgischen Höfe ist die Revolution irgendwie nicht so recht angelangt, weshalb weiterhin bedenkenlos französisch befohlen wird.

Zwar fläzt sie sich ganz gerne inmitten der Literatur herum, aber Staubmäuse werden ihr auf Dauer zu langweilig. Dann bekomme ich sie tage-, nächtelang nicht zu sehen, sie benötigt eben ihre natürlichen Räume. Deshalb stelle ich ihr immer ein Schälchen mit mindestens Vierzigprozentigem unten hin, machmal auch was zum Knabbern, das mag sie zwischendurch ganz gerne; sie schaut ja ebenfalls ständig in die Ferne. Heute nun ein Anruf von Madame Lucette, von unten hinauf zu mir, auch auf dem Dorf geht man nicht mehr so die weiten Wege, vor allem, wenn sich einem Treppen als Hindernisse auftun. Ganz aufgeregt und entgegen ihrer sonstigen Zurückhaltung auch noch so laut, daß gar ich Hörrohrbenutzer Distanz herstellen mußte, rief sie den Hörer: Brigands ! Voleurs ! Aber bei uns doch nicht, entgegnete ich. Uns finden doch keine Räuber und Diebe. Die verlaufen sich doch auf dem Gelände während der Suche nach lohnendem Gut und fallen in den Hausteich; na gut, das ginge gerade nicht wegen der Beschaffenheit des Wassers ... Nein, solche meine sie ja auch nicht, ihr Gatte beherrsche schließlich nicht nur den Golfschläger, sondern auch sein Gewehr; dieses französische Ritual, das sie ihm mühsam beigebracht habe, sei hinreichend bekannt. Die Vögel machten sich über Mimis Menue her! Raben, Krähen, sogar Amseln hätten keinerlei Ehrfurcht mehr vor dem Eigentum anderer Geschöpfe.

Ich versuchte, sie zu beruhigen, indem ich ihr die natürlichen «Vereinbarungen» zwischen Mimi und dem Federvieh erläuterte, die sie mir mal verraten hatte. Für jeden Napf ihres Vierzig- oder lieber noch Fünfzigprozentigen oder mehr, den diese Räuber und Diebe, allen voran diese schwarz-weiß bemalten Masken, die ja bekannt seien für ihre hemmungslosen Klauereien, ihr wegfräßen, hole sie sich im Frühjahr eines ihrer Jungen. Und wenn das Schälchen mal wieder leergepickt sei, dann habe sie ja immer noch deren Leckereien. Die letzte Wild-Paté sei übrigens ausgezeichnet gewesen. Der darin enthaltene Cognac sei vielleicht ein bißchen alt gewesen, das erinnere sie zu sehr an die Familiengeschichte, sie bevorzuge zudem eher das Frische. Aber so langsam gewöhne sie sich an ihre Küche.

| Do, 21.01.2010 | link | (4023) | 6 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Katzenleben |

Vom Küchenzettel der Comtesse de Schwerin

Mimi, Comtesse de Schwerin (sehr altes Katzenblaublut), ist nicht nur eine quasi Landlordische, sie ist sich auch ihrer Verantwortung als Besitzende bewußt. Denn sie ist aufgeklärt. So weiß sie beispielsweise, daß ihre frühere Königin Marie Antoinette nie gesagt haben kann, wenn das Volk kein Brot habe, dann solle es eben Kuchen essen. Denn die wußte überhaupt nicht, was Brot ist. Deshalb habe sie nicht Brot, sondern Brioche gemeint. So ähnlich jedenfalls. Die Qualität der Quellen ist so unterschiedlich wie die des Futters. Nun ja, ein bißchen gebildet ist sie eben durchaus, die Mimi, schwerinische Gräfin.

Sie diniert in ihrem von ihr über alle Maßen geliebten Latifundium grundsätzlich aushäusig, Innenräume sucht sie nur auf, um beispielsweise in der gemütlichen Bücherecke zu entspannen. Ausnahmsweise war sie neulich einmal mitgefahren in die große Handels- und Hanse-Stadt und hatte sich beim Anblick der städtischen Wohnverhältnisse geradezu schockiert gezeigt.

Das Leben in der Campagne ist Bestandteil ihrer gepflegten Kultur der Freiheit. Dabei wähnt Mimi sich geistig durchaus ein wenig inmitten dieser aristocatrischen, schwedische Königsfarben im Banner führenden deutschen Partei globalen Gedankengutes, die das Aparte und Edle zum Sieg über das Volk führen wird. Als Landlordin pflegt sie demnach ausnahmslos dort zu speisen, wo die Lüfte der Freiheit des Einzelnen und sonstige Genüsse sie umwehen.

Deshalb wird ihr, nachdem sie den ihr dienenden Marder mit ihren jeweiligen Fressenswünschen zur Wunschberichterstattung in die Küche entsandt hat, auf der Terrasse ihres bescheidenen Immeublements serviert. Manchmal, wenn der Koch, trotz aller Erziehung, mal wieder dieser merkwürdigen deutschen Anwandlung des Sparzwangs und dem damit verbundenen Zugriff auf das sogenannte Sonderangebot unterlegen ist oder in seiner vom vielen Träumen verursachten Tranigkeit schlicht mal wieder einzukaufen vergessen hat und deshalb im Dorfladen auf das Übliche zurückzugreifen gezwungen ist, geschieht es, daß ihr Futter mit einem Fleischanteil unter zehn, nicht selten fünf Prozent gereicht wird. Solche minderwertige Kost überläßt sie anderen, häufig dem Protein oder ähnlichen Seltsamkeiten verfallenen Igelfamilien, die sich nächtens, wenn sie also auf die Jagd nach Hundertprozentigem zu gehen gezwungen ist, aus dem Laub herausgetrauen. In besonders sanftmütiger Stunde läßt sie sogar diesen höchst unangenehm kläffenden Köter an ihr schlichtes Porzellan, dem es hin und wieder gelingt, aus seinem nachbardörflichen Gefängnis zu entweichen und der in Folge völlig ausgehungert ist; aber diese ärmlichen Geschöpfe fressen ohnehin alles. Und auch diesem flatternden Getier, das sich Rabe oder Krähe oder Elster heißt, überläßt sie solches Futter. Es mag zwar ein wenig dégoûtant sein, aber hin und wieder holt sie sich dafür eines ihrer Jungen aus einem der vielen in ihrem Revier herumstehenden Bäume. Gehaltvollere Speisen würden denen sicherlich einen sehr viel exqusiteren Geschmack verleihen. Aber den hat sie nunmal selber.

Dieser Tage ließ sie in kleiner Abendrunde mit dem eigentlich ganz passabel anzuschauenden, aber doch leicht einfältigen schwarzen Nachbarn diesen wissen, die handelsüblichen Produkte, die den Menschen in deren seltsamen Guckkästen, mit denen sie sich einbilden, in die Ferne zu sehen, vermeintlich tierliebhaberisch angepriesen würden, hätten jedoch oftmals nicht mehr als fünf und häufig noch weniger fleischige Teile von hundert anderen durchweg undefinierbaren. Das aber mache ihre Species spätestens nach zehn Jahren nierenkrank. Eine Katze sei nunmal keine Vegetarierin. Seit Jahrtausenden sei das so und überall nachzulesen, das hätten schließlich bereits die alten Ägypter gewußt, von denen sie sicherlich bereits wegen ihres guten Geschmacks heilig gesprochen worden waren. Ein klein wenig Bildung, zumindest aber die Bereitschaft zur Grundinformation täte diesen Menschen hin und wieder gut. Dann müßten sie auch nicht mehr den Tierarzt oder die -Klinik der hohen Rechnungen wegen beschimpfen, die anfielen, wenn ihre Katzen litten, da deren Innereien versagten und ihnen Spendernieren transplantiert werden müßten.

Aber glücklicherweise habe ihr Leibkoch nur höchst selten solche Rückfälle in deutsche Freßkultur, nach der Nahrung möglichst wenig kosten darf, was angesichts der enorm hohen Preise für sogenannt hochwertiges Futter ohnehin nichts sei als eingedoste Lüge. Deshalb also serviere er ihr in der Regel über Sechzigprozentiges. Außerdem fräße sie von den vielfleischdosierten und suchtstoffenfreien und deshalb wohlschmeckenden, eben nicht naturnahen oder -identischen, sondern tatsächlich natürlichen Gerichten nicht so bekannter, weil nicht unter Werbesperrfeuer stehenden Köche wesentlich weniger. Was sie rank und schlank und somit schön bleiben ließe. Von dem mal gar nicht zu reden, was der Mensch Milchmädchenrechnung nenne.

Nahezu konsterniert zog der der kleine Schwarze ab nach nebenan, als ob sie ihn beleidigt hätte. Aber wahrscheinlich gelüstete ihn lediglich nach seiner gewohnten deutschen Hausmannsdosenkost. Die ihn nicht eben zu einem sonderlich attraktiven Liebhaber macht. Weshalb sie die Ihren schließlich auch mit dem entzückenden Gestreiften habe, dessen geballte Kraft des grauen Tigers zur Gänze behauptet hat. Wobei einer von ihnen besonders wohlig geraten zu sein scheint.

Ihr Tiger von Esch-en-Bourg schaut nach wie vor gerne auf ein tête-à-tête vorbei, wenn seine intensive Reisetätigkeit ihm das erlaubt, und das, obwohl er sich im klaren darüber ist, daß sie sein Erbgut nicht mehr in sich reifen lassen kann. Aber er ist eben ein Gourmet und weiß deshalb zwischen Brot und Brioche zu unterscheiden, was ihn am echten süßen Kuchen naschen läßt.

| Sa, 03.10.2009 | link | (4678) | 9 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Katzenleben |

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6461 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig