Lebenstaugliche Übergebenheit

Unweit der Landungsbrücken, die ich auch weiterhin nicht (nur1) des Undefinierbaren an Kartoffelsalat und der schlichten Sehnsüchtigen an buntem Luxusuntergang wegen, dieser neuen Volksseuche namens Königin Maria, sondern ausnahmlos deshalb betrete, um hinüber nach Finkenwerder oder an Rühmkorfs Blankenese vorbei Schiffchen zu fahren, gibt es richtigen Fisch. Das Restaurant dazu liegt am Stromkilometer 626. Früher, seit Anfang der Fünfziger wurden dort laut über uns «Händler und Fischer, Angestellte, Banker, Schiffseigner und alteingesessene Bürger mit Zünftigem und Deftigem» versorgt. Es steht noch immer dort, wo sonntags in allerfrühester Frühe, meistens noch vor Sonnenaufgang, manch einer nach Nächten allerhärtestester aquavitaeischer Linien im Binnenland weiterzechen. Es gibt allerdings auch solche, die das Alter aus solchem Treiben aussortiert, die es lediglich dorthin zieht, um Schiffchen zu kucken. Und der feinen Mahlzeiten wegen natürlich, die das Fischereihafenrestaurant offeriert. Hierbei soll es ausnahmsweise nicht um mich von der dahinsiechenden Generation gehen. Kinder an die Macht. Erzählt sei vom, also dann doch, mir nahestehenden Henri II. Er gehört nämlich, logisch, zur Familie des Mädchens, das den Hummer streichelt, bevor er schwitzend im Topf errötet, um dann aus Liebe gefressen werden, zu jener Familie, deren Katze lieber Kaviar zu sich nimmt, bevor sie bei Barock und Lyrik Erklärliches zu Horkheimer und Adorno performt, gleichwohl wissend, wie's nahrungsmitteltechnisch im normalen Leben abgeht.

Unweit der Landungsbrücken, die ich auch weiterhin nicht (nur1) des Undefinierbaren an Kartoffelsalat und der schlichten Sehnsüchtigen an buntem Luxusuntergang wegen, dieser neuen Volksseuche namens Königin Maria, sondern ausnahmlos deshalb betrete, um hinüber nach Finkenwerder oder an Rühmkorfs Blankenese vorbei Schiffchen zu fahren, gibt es richtigen Fisch. Das Restaurant dazu liegt am Stromkilometer 626. Früher, seit Anfang der Fünfziger wurden dort laut über uns «Händler und Fischer, Angestellte, Banker, Schiffseigner und alteingesessene Bürger mit Zünftigem und Deftigem» versorgt. Es steht noch immer dort, wo sonntags in allerfrühester Frühe, meistens noch vor Sonnenaufgang, manch einer nach Nächten allerhärtestester aquavitaeischer Linien im Binnenland weiterzechen. Es gibt allerdings auch solche, die das Alter aus solchem Treiben aussortiert, die es lediglich dorthin zieht, um Schiffchen zu kucken. Und der feinen Mahlzeiten wegen natürlich, die das Fischereihafenrestaurant offeriert. Hierbei soll es ausnahmsweise nicht um mich von der dahinsiechenden Generation gehen. Kinder an die Macht. Erzählt sei vom, also dann doch, mir nahestehenden Henri II. Er gehört nämlich, logisch, zur Familie des Mädchens, das den Hummer streichelt, bevor er schwitzend im Topf errötet, um dann aus Liebe gefressen werden, zu jener Familie, deren Katze lieber Kaviar zu sich nimmt, bevor sie bei Barock und Lyrik Erklärliches zu Horkheimer und Adorno performt, gleichwohl wissend, wie's nahrungsmitteltechnisch im normalen Leben abgeht.Henri ordert nicht selbst. Er gehört schließlich zur großen Familie derer, die sich freiwillig der Macht des Essens unterworfen haben, wo jeder von des anderen Tellers nimmt. Die Maman dieses nicht nur von französischer, sondern bereits in jüngsten Jahren schlechthin von Lebensart durchdrungenen Henri II faßt das in schlichtere Worte: Nee, das Kind braucht nichts extra, das ißt bei uns mit.

Als Vorspeise nimmt diese ignorante Erwachsenenbagage Jakobsmuscheln, für jeden zwei. Jeder der drei gibt Henri eine ab. Der freundliche Mâitre d'Hotel (altpreußendeutsch: Ober-Garçon) spendet solch kindlicher Gustation mißtrauend eine Portion Kartoffelbrei. Die Pecten, ihres Namens wegen auch Pilgermuscheln genannt, auch wenn diese hier mit dem Pfad des Ich bin dann mal weg in den Süden nichts zu tun hat, kommen sie doch vom normannischen Nordatlantik, gehört zu den größten Tierchen des Plaisirchens. Henri verdrückt sie mit Genuß. Als dann der von ihm georderte Kartoffelbreinachschlag eintrifft, bekommen die Verfressenenen um ihn herum den zweiten Gang (Scampi an, um, auf ... irgendwie so) serviert. Kurzer Blick auf die Teller seiner Mitesser: Jetzt mag ich keinen Kartoffebrei mehr — jetzt will ich Scampi.

Tags darauf ist Henri krank, viel kranker, als alle Opis dieser Welt je sein können; was ganz sicher nichts mit dem frischen toten Fischzeugs des Restaurants zu tun hat. In der darauffolgenden Nacht geht unten und oben raus, was der kleine Körper über geseligte Muscheln und Sampi hinaus sonst noch hergibt. Maman erzählt erschüttert von «fünf frischen Schlafanzügen und diverse Bezügen für Kopfkissen und Bettdecken», die gebraucht worden wären. Den Tag darauf trinkt Henri nur Wasser, übergibt sich noch zweimal und ißt bis Sonntagabend gar nichts. Fast eine Woche ist dahingegangen.

Am Sonntagabend hat Papa Carpaccio vom wilden Lachs und Jabobsmuscheln zubereitet, ist dafür zuvor noch in den eigenen Garten geeilt, um Kräuter und Salat zu ernten. Henris Augen leuchten, als er Fisch und buntes Grünzeug sieht, wird wild und nimmt reichlich. Auf die Frage, ob er denn auch Jakobsmuscheln essen wolle, entgegnet er: Die mag ich nicht. Die esse ich nur in einem feinen Restaurant!

Ende des Monats fährt Henri, ein paar andere dürfen mit, nach St. Peter Ording, um jemanden aus der Großfamilie zu besuchen, der sich dort zur Kur befindet. Der berichtet, wie das eben manchmal so ist bei Menschen, deren Leben sich in die andere Richtung neigt, bei solchen, die von alterswegen mit Donald Sutherland darüber philosophieren, wie das fröhlicher enden könnte, wenn's andersherum ginge, den Mitreisenden über seine Verdauungsprobleme. Henri, aus eigener Lebenserfahrung: Ich war auch schon mal krank. Ich hatte eine Übergebung.

Eine Erziehung kann zu seltsamen Weltanschauungen führen, etwa zu der, daß essen und trinken auf hohem Niveau zum Lebensstandard gehören sollte. Linksrheinisch ist man davon überzeugt. Rechts vom Rhein gibt man den Gewinnmaximierungsbestrebungen der sogenannnten Nahrungsmittelindustrie den Vorrang: Hauptsache billig.

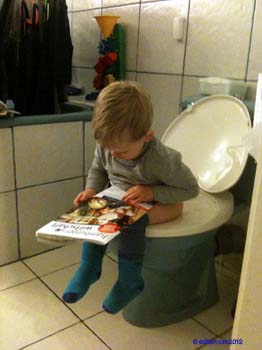

Henri aufm Klo ist copyrightet by © édition csc 2012.

Es zeigt, wie er auf die Hamburger Pfeffersäcke scheißt. Die einen lesen Micky Maus oder Batman, während er Nachrichten von der niedergehenden hanseatischen Wirtschaft studiert, die für viele chinesische Dörfer bedeuten.

| Do, 02.02.2012 | link | (4212) | 8 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kinderkinder |

«Otto und Else werfen den Ball.»

Trotz der zweifelsfrei piratischen Kompetenz von Frau Braggelmann, sind wir uneins in Sachen Transparenz. Sie ist der Meinung. daß es niemanden etwas angehe, was wir untereinander Intimes beplaudern. Aber ich habe den anders gearteten piratischen Drang, der Öffentlichkeit mitzuteilen, was ihre Witzeleien bei mir an schrecklicher Ernsthaftigkeit auszulösen vermögen.

Um die Anmerkungen lesen zu können, berühre man mit dem Cursor die jeweiligen Ziffer.1

Kontrahent? Zum einen befinde ich mich schon lange nicht mehr in einem öffentlichen Ring, in den ich einen Fehdehandschuh werfen könnte oder ihm ihn gar an die Kinnseite klatschen, und zum anderen habe ich nichts gegen den Herrn, der ja wohl ein netter ist. (Ein österreichischer Freund, ein Wiener, den es sehr viel früher als den Herrn nach München verschlagen hatte, wie Doktor Sommer ein Psychologe, nur noch älter, näher noch an Hern Freud, der allerdings nicht beabsichtigte, mich zu therapieren, was vermutlich der Grund für seine Entmündigung gewesen sein könnte, sagte mir mal: S' ist ned? Ned liab, ned reich, ned schee. Ned hoid.) Der nette Bunte ist mir nach unseren Gesprächen zur Symbolfigur geraten, zum Beispiel für eine sich zusehends verbreitende Art von Journalisten, jenem Journalismus, der von und mit der Oberflächlichkeit seiner Klientel lebt. Und die wird unaufhörlich internett. Ned?2

Sicher, mangels Unwissen Gestammeltes hat es schon immer gegeben, auch noch in den Siebzigern ff., in denen das Studienfach Journalistik an den Hochschulen seine zarten Triebe aus dem Boden ans Licht der Öffentlichkeit treiben ließ, das die «normalen» Universitätsabsolventen zu verdrängen begann, die Germanisten, Romanisten, Juristen et cetera pepe, die Naturwissenschaftler und so weiter, die in der Regel während ihres Studiums oder nach ihm zunächst hospitierten und dann volontierten. In der Regel war also ein Grundwissen vorhanden, das erweitert wurde. Hierbei denke ich, bedingt durch meine Erfahrung und keineswegs lehrmeinend (die viel und gern gerade im und mit dem Journalismus be- und gesprochene Objektivität, die ich zwar durchaus für [be-]schreibar halte, aber unter äußerst mühsamen Umständen3), zunächst an die Rundfunk- und Fernsehanstalten, in denen ich tätig war. Bei den Zeitungen und Zeitschriften, die mir nach meiner Zeit als Spieljunge dann eher Nebenspielplatz waren, war die Lehrzeit von der Hospitanz bis zum Volontariat meist offener und fand am (nicht vor) Ort statt. Es war das «Allgemeine», dem man sich meines Erachtens mit dem Studienfach Journalistik zu nähern gedachte. Meines Wissens waren es die großen Zeitungsverlage, die Journalistenschulen teilweise in Eigenregie betrieben und diese nun in den Universitätsbetrieb integriert haben wollten, sicherlich auch, um den Jorurnalismus zu nobilitieren, wie es die allgemeine Tendenz war, zum Beispiel die, Berufe durch Umbenennung zu adeln; vergleichbar sein dürfte es mit den zunehmenden formalen Nivellierungen nach oben von all dem, das mit Kultur zusammenhängt, etwa Kultur- oder gar Kunstwissenschaft.4

Das Ziel war wohl eine breitere Bildung, die den Einzelnen befähigte, in allen erdenklichen Bereichen einen jeweiligen Fall zu übernehmen. So verbreitete sich zunehmend der praktische5, der praktizierte Journalismus, wie wir ihn heute kennen. Das für mich fast Kuriose ist, daß mittlerweile wieder die Spezialisierung angefordert wird. Es ist allerdings verständlich, denn die Fehler häufen sich; nach meinem Empfinden ist nicht alleine die oftmals angeführte fehlende Zeit der Grund dafür. Faktische sowie sprachliche Fehler wurden auch zuvor gemacht. Doch da gab es noch kein Internet, mit dessen Hilfe man heutzutage leicht jedes Nichtwissen oder einen Bluff innerhalb kurzer Zeit herausfinden kann; wenn man denn will. Damit meine ich nicht unbedingt die Leistungen irgendwelcher Freiherren oder -demokratinnen, sondern durchaus mehr oder minder renommierte Autorinnen und Autoren, bisweilen gar solche, denen aufgrund wissenschaftlicher oder sonstiger, meist publizistischer Leistungen der Ruf von Experten6 vorauseilte. Gegen Fehler ist niemand gefeit, mir selbst sind sicher unzählige unterlaufen; ein nicht wiedergefundenes und deshalb «betrügerisch» falsch in ein Buch gesetztes Zitat dürfte sich als das harmloseste erweisen. Doch ich bezweifle, daß einer, wie er Fritz J. Raddatz7 seinerzeit passiert ist, ihm heute noch den Posten des Feuilletonchefs kosten könnte. Sicher bin ich nicht, denn in dieser Zeitungsklasse wird doch oder noch anders gewertet. Dagegen steht allerdings die Tatsache, daß einer wie der schöne hamburgische, nach meiner Sicht wundersam aus den Lichterketten emporgestiegen wordende, mittlerweile auch schon langjährige Chefredakteur solch ein Ding wie das mit dem vorerst gescheiterten Freiherrn in Buchform bringen darf.

Der Bluff hat dennoch vermehrtes Aufkommen und auch Zulauf. Dazu kann es meines Erachtens nur kommen, weil immer weniger genau, also konzentriert gelesen wird. Ich bin mir nicht im klaren darüber, ob das Ei vor dem Huhn da war, aber darin sicher, daß es das eine ohne das andere nicht gäbe. Ob es das Fernsehen oder das Internet ist, beide sind mittlerweile derart gefüllt von offenbar süßer, süßstofflicher, hin- und herhüpfender, ja -zuckender Geschwindigkeit, die Ruhe an sich schon nicht mehr zuläßt. Der bunte Herr aus München müßte von alterswegen eigentlich noch wissen, wo ein korrekter Satz beginnt und wo er endet. Mich erinnert das an Lethes Freibrief, vor zwölf (sic) Jahren von Herbert Köhler geschrieben.

«An der Eingangstür der Buchhandlung im Universitätsviertel hing ein weißer Zettel: «Suche Student, der lesen und schreiben kann, für einfache Arbeiten und für länger.» War das ein Witz? Weshalb dieser Einschub? Weshalb diese fast uneinlösbaren Voraussetzungen für einen Hilfsjob? Student, Lesen, Schreiben; das sind doch Synonyme. Sogar ich selber kann mich noch gut an meinen ersten selbstgeschriebenen und vorgelesenen Satz erinnern: ‹Otto und Else werfen den Ball.› Dieser Satz könnte als Präambel für die gesamte Philosophie des dialogischen Diskurses stehen. Man muß ihn nur deuten. Was aber hatte den Chef der Buchhandlung zu dieser mit Verzweiflung und stiller Resignation unterfütterten Tautologie verleitet? War es die Legende um Diogenes, der am helligten Tag mit einer Laterne über die Athener Agora spazierte und gefragt wurde: ‹Was tust du mit dem Licht?› und dann erwidert haben soll: ‹Ich suche Menschen!›»?Menschen, «eine Wertegemeinschaft, die alles vergessen hat, was nicht vermünzbar ist». Selbst unser bunter Herr aus München weiß nicht mehr, wie's geht. Er steht derartig unter der Elektrizität, ist fortgerissen vom Strom seiner Klatsch- und Tratschpostille, die ihn pausenlos losschickt in die weite Welt, ihn ohne Ende irgendwelche Leutchens interviewen läßt, die insofern vermünzt werden, weil die leuchtenden Vorbilder des Anzeigengeschäfts illuminiert werden sollen und häufig genug auch wollen, daß er einen kurzgemitteilten Scherz nicht sofort versteht, er sich nach einer hinterhergeblinkerten Zwinker-Zwinker-Gefühlsglyphe (™ Der dunkle Mark) zehn Minuten später neuerlich meldet, um mitzuteilen: Jetzt hab ich's begriffen, sag's doch gleich. Er hat das Lesen verlernt, und damit die Minimalanforderungen eines praktischen Journalismus'. Er ist, trotz Studiums, in einem geradezu archaischen Stadium angelangt. Er gibt nur noch elektroschriftliche Grunzlaute von sich. Und er zwingt Frau Braggelmann und andere dazu, ebenfalls zu grunzen. Es ist ihm dringend angeraten, die Branche zu wechseln. Vielleicht Fußball oder so. Da wird auch so schön wie gedippelt gestammelt. Da kommt das Barbarentum her. Wenn sich jemand barbarisch verhält, heißt das heutzutage im Süden Frankreichs, südlich von Lyon, wo die Provence beginnt, wo die Medici in prächtige Gewänder gehüllt worden sein und sich geweigert haben soll, den Einheitsbauernfraß der indigenen Bevölkerung zu sich zu nehmen: stottern und stammeln, das heiße, einer Sprache nicht mächtig zu sein. Nicht, daß ihm seine Frau noch wegläuft, gar hin zu Frau Braggelmann, deren Witzchen sie nämlich auch beim ersten Mal des Lesens verstanden hat. Wogegen ich etwas hätte. Denn ich möchte Frau Braggelmann der Männerwelt erhalten. Die hat ohnehin kaum noch etwas zu sagen.

| Di, 31.01.2012 | link | (3857) | 4 K | Ihr Kommentar | abgelegt: lingua franca |

Selbstbefriedigung. Eigenherzselbstmassage. Eigenkommentar.

Cœur qui souprire n'pas ce qu'il désire. (Ein seufzendes Herz hat nicht, wonach es sich sehnt.)

Es ist offentlich, keiner will mehr mit mir spielen. Ich habe mich aber auch selbst zum Außenseiter stilisiert. Nein. Es hat lediglich den Anschein. Ich funktioniere nunmal anders als die Masse. Wenn es solche wie mich auch ebenso massenhaft gibt. Aber diese Andersschreibenden haben nunmal überwiegend ihre eigenen Seiten, auf denen sie meist unkommentiert vor sich hinschreiben. Sie haben, wie ich, ihre (vermutlich ebenso kleine) Leserschaft. Zu der ich gehöre. Ich kommentiere auch kaum. Aber kommentieren um des Kommentierens willen wäre eine Lösung, die niemandem Befriedigung verschafft. Und bei mir kommt noch hinzu, daß ich so verquast, so nach innen, häufig derart insiderisch schreibe, daß viele ob des Unverständnisses kopfschüttelnd abdrehen. Es liegt sicherlich auch daran, daß ich mir durch meine Privatisierung eine Auftrittsänderung leisten konnte.

Auch früher war ich beim Verfassen von was auch immer bemüht, die Sprache nicht in den Hintergrund treten zu lassen. Die Reduktion von Sprache zugunsten des Transports von Inhalten hat mich häufig meiner Konzentration beraubt, das Germanisten- oder Kunsthistorikergschwalle nicht minder. Es geht auch anders; glücklicherweise war ich sehr lange Zeit in führender Position der Ästhetikbranche tätig, in der ich Langeweile in Kurzweil umoperieren durfte: Unter Ästhetik verstehe ich hier ausnahmsweise das landesweit obligate Mißverständnis, das italienische Estetica, von der Nägelpolitur bis zur Brustverkleinerung. Ich habe selbst jahrzehntelang sehr diszipliniert geschrieben, schreiben müssen, sogar unter den sechs Pseudonymen oder Noms de plume (deren Praktikabilität mich in meinen Anfängen, sozusagen während eines hochbezahlten Volontariats, meine Lehrmeister lehrten) und die ich mit tucholskyischem Vergnügen weiterführte, die ich seit den Siebzigern bei der VG Wort angemeldet habe.

Doch nun muß ich endgültig nicht mehr verstanden werden — oder nur von denen, die zwischen den Zeilen lesen können. Vielleicht bin ich auch in den Altersp(r)unk geraten, der in immer dürftigere, weil minimaler (nicht minimalistischer, das ist ein Terminus technicus der Kunstschreibe, vielleicht gar als Termkuss [?] für die Neugehetzten in der SMS-1 oder in der Zwitscherschreibe2) gewordene Sprachkompositionen hineinverquert, die klingen wie eine einzige (einzigste?) Melodei und Rhythmus auf dem allabendlichen Volksmusikabend von Hessischem und Mitteldeutschem Rundfunk, dessen Niveau die anderen Bedürfnisanstalten sich zusehends annähern. Hier will ich, hier darf ich sein: mich ändern oder auch nicht.

Vorgestern schaute ich hinein in eine sogenannte Talkrunde. Gezielt. Ich glaube es selber kaum. Ich. Talkshow. Wenn ich das Wort schon lese. Unvorstellbar, aber Tatsache. Moderatorin ist eine Frau, die ich jahrelang nicht ausstehen konnte, die mir geradezu körperlich wehtat, wenn ich, was einige Male vorkam, mich in ihrer Nähe befand oder gar neben ihr stand, aber auch ihr Bild im Fernsehen war mir unangenehm. Irgendwann im Lauf des vergangenen Jahres geriet ich beim Switchen3 in eine ihrer Sendungen. Ich war überrascht von ihrer Fragestellung, nicht von der Technik, sondern von der Intention und der Intension — bei ihr werden diese beiden Begriffe noch unterschieden, wie offenbar von ihren Gästen auch, bei denen ich den Eindruck habe, daß sie größtenteils von ihr ausgewählt sind. Es sind fast ausnahmslos Menschen, die etwas zu sagen haben, auch wenn sie (oder gerade deshalb?) nicht ständig im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen oder von einer Quasselrunde zur nächsten gereicht werden. In den Sendungen, die ich mittlerweile gesehen und gehört habe, wurde nie geschleimt, kaum eines dieser üblichen überflüssigen, weil inflationären4 Wörter. Bis auf eine, der bis auf hübsch pakistanisch auszuschauen nichts anderes einfiel als in dürren Wörtchen Gott vom Islam zum Christentum, saßen da Menschen, die sich gewandelt haben oder dieselben geblieben sind, nur eben auf eine andere, wandelbare Weise, ob das die gerade in mich hineinarbeitende Entdeckung, die nachgerade unglaublich empfindsam nachdenkliche Maria Schrader, ob das der kluge Michael Groß, der Leistung völlig anders definiert als die meisten von der gerade wohl deshalb untergehenden FDP, ob das der ungemein sympathische Oboist Albrecht Mayer mit seiner in jeder Hinsicht offenen Einblicksgewährung in sein Innenleben, ob das die Moderatorin Bettina Böttinger selbst ist mit ihren gleichermaßen einfühlsamen und bisweilen gar intellektuellen Fragestellungen, bei der ich gespürt habe, daß sie sich für das interessiert, mit dem sich ihre Gäste in ihrer Berufung beschäftigen. Intensive Beschäftigung mit der jeweiligen Thematik setzt das voraus. Da dürfte das Internet nicht ausreichen..

Womit ich wieder bei dem wäre, das gestern erneut zur Sprache kam zwischen der kunstsachverständigen Frau Braggelmann und mir: das Problem des Nichtverstanden-werdens. Ihr Pflegephall, ein meines Wissen universitätsdiplomierter, gleichwohl überwiegend in der Welt des schönen Scheins unterwegs seiender Journalist eines Alters, von dem man meinen sollte, die Ironie (vom vorgesetzten Selbst- fange ich erst gar nicht an) müßte ihm wenigsten ansatzweise noch bekannt sein, versteht sie häufig oder auch fast nie. Sie hat sich deshalb zwangsweise angewöhnt, bei einem elektroschriftlich geäußerten Witzchen eines dieser Zeichen anzufügen5, die darauf hinweisen, es sei scherzhaft gemeint. Gestern früh meinte Hans-Günther Pölitz von der Magdeburger Zwickmühle im samstäglichen Kabarettportait von Deutschlandradio Wissen, es werde immer schwieriger, man könne schließlich nicht jede Pointe erklären, nur weil die jüngeren Zuschauer keine Zeitung mehr läsen oder sich überhaupt informierten. Dieser jedoch bereits in die Jahre gehende Phallus kann ebenfalls nicht lesen, nicht nur die Kurzmitteilungen von Frau Braggelmann, sondern nicht einmal das, was an scheinbaren Oberflächlichkeiten im Internet steht. Wenn zu lesen ist, ein Künstler gebe ungern Interviews, hält er das für arrogant. Ein Journalistik-Studium mit vielleicht dem Appendix Germanistik reichte eben auch früher nicht aus, zwischen dem protestantisch geprägten Hochmut (versus Demut) und einem Stolz zu unterscheiden, der sich auf das eigene Können bezieht, hier eines Großmeisters der Künste, der, wenn überhaupt, nur auf Fragen anwortet, für die derjenige, der etwas zu wissen begehrt (wobei es unerheblich ist, daß er es auch noch am Markt des Papperlapapps zu verhökern gedenkt) tief eingetaucht sein muß in ein Leben, das mit Beruf(ung) gleichzusetzen ist. Wer so schlecht selbst zwischen den Zeilen scheinbarer Oberflächlichkeiten lesen kann, dem geschieht es (recht), wenn er von dem neuen gesellschaftlichen Phänomen der bewachenden Kraftmenschen aus dem Saal entfernt wird, weil er sich auf den Menschen (der selbst gar nicht bewacht werden will, dem dieser Schutz vermutlich behördlich verordnet wurde) stürzt, um mal eben ein Interview mit ihm zu «machen». Und wenn er obendrein nicht in der Lage ist, Adressen herauszufinden (neudeutsch: recherchieren6), über die er zarte Bande für ein eventuelles Gespräch knüpfen kann, dem gebührt zu recht Platzverweis. Aber der Begriff Journalist ist ja nach wie vor nicht geschützt, auch nicht vor mir, der ich, als ich noch ein solcher war, allerdings selten weniger als zwei Tage benötigte, um mich auf ein Gespräch vorzube-reiten. Aber ich war auch nie, von meiner Zeit als Spieljunge abgesehen7, für die wohlgewandete Glanz-und-Gloria-und-Glitzer-Glitter-Fachpresse tätig, in der so etwas in ein paar Minuten erledigt ist, wenn man lediglich die Kleidergröße und den Maßschneider von Lippen und Titten wissen muß.

Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. (Wo die Ziege angebunden ist, dort muß sie weiden.)

Ich verspüre mal wieder das Bedürfnis, aufzuhören mit diesem Internetgedipple. Da ich ohnehin ein kleiner, alternder, mittlerweile nahezu bewegungsunfähiger Bücherwurm bin, läge es nahe, nach unserer Apo-Opa-Devise zu handeln: Das Bißchen, das ich lese, kann ich mir auch selber schreiben, es drucken zu lassen und es dann im Boot aus Stein (dem Lithographie-Stein?) auf der langen Reise ins Meer mit hinauszunehmen und bei der umgekehrten beziehungsweise der zeitgemäßeren Witwerverbrennung alles in Rauch aufgehen zu lassen. Aber vermutlich werde ich dann doch wieder und weiter ein wahrer Internetvollschreiber bleiben, weil ich mir einbilde, ich hätte etwas zu erzählen, sei mittlerweile gar zur Species der Zeitzeugen zugehörig (wohl deshalb gebe ich immer mehr von mir preis), zumal immer weniger Bücher gelesen werden, ich also einer dieser abtretenden Akteure oder besser Comédiens im Sinne eines molièrschen Thespiskarrens und weniger seiner dann sehr hohen, höfischen Comédie-Française oder gar des schnellebigen Filmgefitzels bin. Eher so, wie der von mir nach wie vor hochgeschätzte, nicht so adelsnahe Dieter Hildebrandt während der oben erwähnten Runde meinte: Er mache das alles nur für sich, aber er genieße es durchaus, wenn manchmal jemand applaudiere. So bleibe ich wohl bei meinem elektrischen Tagebuch, in dem ich mein Leben sortiere, ordne, die Erinnerungen während des Verfassens beim Schreiben unordentlich aufhäufe und mir dabei zuschauen lasse. Ab und an kommt ja tatsächlich mal jemand vorbei und klatscht auch bei mir. Nein, ich erinnere mich nicht schreibend, um zu verdrängen. Ich will es zurückholen. Und ich bin unheilbar mitteilungsbedürftig.

Um die Anmerkungen lesen zu können, berühre man mit dem Cursor die jeweiligen Ziffer.8

| So, 29.01.2012 | link | (5269) | 18 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Inneres |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6414 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig