| Sa, 29.10.2011 | link | (2780) | 3 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |

Der große (tote) Diktator

Ich stimme Verts Apo-Legierung (Titangold: 99 Prozent Gold, ein Titan) quasi hundertprozentig zu. Erst vorgestern hat sich jemand in einer spätabendlichen ARD-Reportage die Mühe gemacht, in Naheinstellungen diese unglaubliche Furchenvielfalt des Gesichtsausdrucks dieses Mannes zu zeigen. Auch meines Erachtens war der eben alles andere als der tumbe Clown, als der er jetzt nahezu allumfassend dargestellt wird — vor allem in den Medien (vor 23.00 Uhr), in denen zudem kaum noch ein Wort darüber verloren wird, wie gerne die meisten sogenannten Spitzenpolitiker seinen Hofstaat gebildet haben. Als am bedeutsamsten empfinde ich es jedoch, wie lapidar in der christlich-jüdischen Blätter- und Fernsehwelt über eine offensichtliche Hinrichtung berichtet wird. Nach westlichem Demokratieverständnis, klärten mich einige Experten auf, wäre es besser gewesen, den Herrn vor ein ordentliches Gericht zu stellen. Da dreht in meinem runden Kopf, dessen weise Form schließlich von meinem Urdesigner allein dafür geschaffen wurde, dem Gedanken die Richtungsänderung zu erleichtern, einiges durch, dürfen bei mir Assoziationen zum Holterdipolter-Verständnis von Charles Manson aufkommen, der es seinerzeit, nach der mißlungenen Taktik der Polizei von San Francisco, immerhin schaffte, die Presse nahezu einheitlich gegen die Hippies einzuschwören. Dabei liebte im Gegensatz zu diesem geborenen Gesetzesbrecher alle Welt (von einem Teil der arabischen vielleicht abgesehen) den großen Diktator doch fast mehr als den von Charlie Chaplin.

Auch dem «bestangezogenen Diktator (der achtziger Jahre)» will ich nicht widersprechen. Dabei denke ich jedoch hauptsächlich an den Verzicht auf die sich wie H&M (die Nachfolger von C&A, in den Sechzigern und Siebzigern auch Clamotten-August genannt) virusähnlich verbreitende Billigheimer-(Sprach-)Mode, wie etwa in der erwähnten Reportage, in der diese wunderschönen Operettenkostüme als «Designer-Uniformen» bezeichnet wurden. Ich weiß, daß es nichts nützt, immer wieder darauf hinzuweisen, trotzdem muß ich als Motzer und Sprachnörgler weiternörgeln, da es schließlich nicht alleine um Applikationen, sondern um Wesentliches geht: Alles wird gestaltet, es sei denn, es handelt sich um die Trachten von Volkskämpfern, aber deren Tücher kommen zu großen Teilen aus den Waffenschmieden der westlichen Welt, die sich seit längerem wieder auf Kreuz- oder auch Kolonialisierungszügen befindet, das zutiefst kommunistische China hat sie längst erobert. Während der allenthalben von 99 Prozent der Kampf angesagt wird, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß letztlich einer von hundert den Sieg davonträgt, mit bedrucktem Papier wedelnd. Mode ist kuhler als die Liebe.

| Sa, 22.10.2011 | link | (3606) | 4 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |

Vom Gestaltungs- zum Innenleben

Themenwechsel. Nicht immer nur die edle Einfalt und stille Größe der Nachpostmoderne. Er gibt Griffigeres.

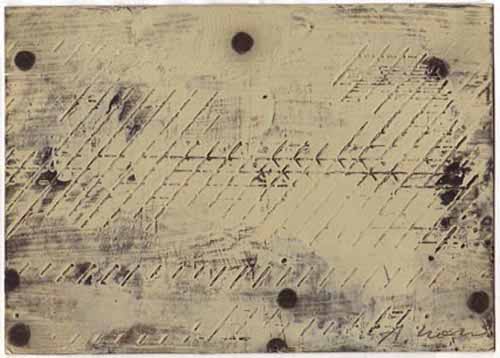

Recht mögen Sie haben, vor allem, was den Unterschied zwischen dem recht kräftigen Motor eines heute beinahe antiken, zumindest bald sogenannt historischen Automobils, vielleicht leicht anmaßend verglichen mit einem solchen Antriebsaggregat

und dem Innenleben eines circa fünfjährigen, allerdings bereits extrem schwächelnden elektro-nischen Rechenschiebers betrifft.

Hätten mich nicht soviele Gendarmen höflich darum gebeten, die Haube anzuheben, ich wüßte vermutlich selber nicht, wie's darunter aussieht. Einmal in zehn Jahren war ich dazu gezwungen, weil er nicht mehr ansprang, vermutlich weil ihm eine ungewohnte Waschanlage das Duschwasser nicht genehm genug temperiert hatte oder die Bürsten nicht flauschig genug waren. Ansonsten übernahmen den Blick ins Innenleben die Fachleute einer gegenüber meinem Büro gelegenen mittelständischen Werkstatt, in der auch Kunden ohne Neukaufabsicht ein freundliches Wort samt Kaffee und deren älteren Fahrzeuge vorzügliche Behandlung bekamen; die hingegen sind spätestens zum Ende des Jahrtausends allesamt verschrottet worden, weil der Weltkonzern solches Kroppzeugs im Aktienhimmel nicht gebrauchen konnte.

Auch beim Nachfolgefahrzeug des Schlampenschleppers, wie ein Tunichtgut meine besternte Sänfte in der kräftigen und bei ihm gewohnten Sprache eines Steineklopfers titulierte, mit dem ich recht gerne und durchaus oft bei seinem Weißbier (manchmal Champagner) und meinem Wein (manchmal Weißbier) zusammensaß, hebe ich höchst selten die Haube an, was allerdings daran liegen mag, daß ich bei ungewöhnlichen Geräuschen — normales Klappern gehört zu einem Döschwoh — wie beispielsweise dem Klang nach 130 statt 29 PS den Auspuff bis zu meinem Autoschmied auf der Straße entlangschleife; im Süden gehe ich bei solchen Besonderheiten allerdings am besten gleich ebenfalls erstmal was essen, denn es sei

einigermaßen unsinnig, im tiefen französischen Süden um die Mittagszeit einen Mechaniker auf ein ungutes Geräusch aufmerksam machen zu wollen. Ein Deux Chevaux, meinte er kurz vor dem Siesta-Wegnicken da unten in seinem verschnarchten, nach dem Weinsüßungsmittel benannten Kaff, das mittlerweile zum Renovierungsclub (vor noch gar nicht allzu langer Zeit undenkbar, mir scheint: nach deutschem Vorbild) heruntergekommen zu sein scheint, wo früher die Blech-Enten eher schlichter herumstanden —, mache immer irgendwelche seltsamen Geräusche. Man müsse das nicht so tierisch ernst nehmen.Ach, was bin ich doch für ein alternder Romantiker geworden. (Oder geblieben? Aber diese alte Geschichte wird schon auch noch durch meinen Synapsenwolf gedreht. Schließlich gibt es nichts ohne Zusammenhänge, auch das Leben will gestaltet sein, und sei es, daß dieses Design von anderen übernommen wird, etwa von jenen, die einem die Jobs anschaffen.)

Mit Motoren und Festplatten habe ich's nicht so. Aber verstehen kann ich's, schließlich hat jeder ein Recht auf Vorlieben, die ich hin und wieder durchaus teile. Und wäre ich ein Ingenieur, ich könnte mir vorstellen, auch einem Schaltplan mehr Rätselhaftes zu entlocken, als es nach rein funktionalen Kriterien zu durchforsten. Ich versuche eben über das Farbengewerk anderer Kryptisches zu entschlüsseln und darf dabei so wunderbar unentschieden bleiben. Das zieht mich offensichtlich mehr an als das Funkeln oder Glimmen von Röhren. Als ich dieser Tage auf der Suche war nach der Betriebsanleitung für meinen fahrbaren Gartenstuhl (der Autoschmied meinte, da müßte etwas über die Verkabelung drinnenstehen, nach der er besser operieren könne), kam mir diese Geburtstagskarte aus einer Schublade entgegen, an mich gesandt 1997 von Albert Lohr; hier eines seiner späteren Bilder, unter dem eine Skulptur des von mir überaus geschätzten Bildhauers Rudolf Wachter ruht (der leider seit dem 16. Juni dasselbe tut). Ich komme Vergangenem eben nicht aus.

| Di, 18.10.2011 | link | (2979) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |

Die Schlümpfe und andere Witzfiguren der Geschichte

Fast überall in den gewichtigen deutschsprachigen Medien wie etwa Lehrer-Online, Rhein-Zeitung und vor allem dpa geht’s momentan um das kleine blaue Buch von Antoine Buéno. Sethos hatte es unter Kuriositäten kurz abgehakt. Dennoch meinte ich, dazu etwas zum besten geben zu müssen. Letzteres schien dann doch nicht ausreichend, zumal es immer weiter von den Stalaktiten meiner oberen Tropfsteinhöhle auf den Boden kalkte. Der Länge oder auch der Langeweile wegen verlagere ich das aber hierher.

Eine Verbindung zu Jean-Jacques Rousseau hatte ich hergestellt, der — um einem Plagiatsverdacht vorzubeugen, der mich über meine Vorleserin erreichte, zitiere ich mich selbst — «als Aufklärer bis heute im Grunde ein vom Glauben besessener Lustfeind war, der meinte, mit der von ihm so gepriesenen Religion sei ein guter Staat zu machen. Vermutlich machen sich seither und in letzter Zeit wieder verstärkt einige Politiker auf, eine Moral als staatstragendes Zukunftsmodell festgemauert in der Erden, also bereits im tiefen Wiesengrunde zum klingen zu bringen, die in Arbeit, Zucht und Ordnung aufgeht, aber nur für die Masse gilt und nicht für Einzelne.»

Philipp Blom schrieb über Rousseau, den Säulenheiligen der deutschen antiautoritären Bewegung, die den Muff aus den Talaren lassen wollte, er habe im Namen des Edlen und Guten den Weg für die Repression geebnet, er sei «wichtig gewesen für Diktatoren. [...] Das war die Blaupause für die Legitimisierung des Stalinismus von Robespierre, von Pol Pot. Sie haben ihn alle verehrt und gelesen.» Aus dieser schlichten Perspektive der Aufklärungshistorie sollte man sich vielleicht der Polemik von Buéno anzunähern versuchen und nicht ganz so hochgradig intellektuell und feinhumorig wie die anonymen Autoren der Online-Tagesschau:

«Vielleicht war Buéno bei seinen Recherchen ein wenig zu sehr den psychoaktiven Stoffen in den Pilzen ausgesetzt, unter denen die Faschognome vermutet werden. Immerhin ist es ihm gelungen, einen Diskussionsanstoß zu liefern und ein ganz neues Forschungsfeld aufgetan: Da wären zum Beispiel die Zementierung patriarchalischer Denkstrukturen bei den Mainzelmännchen zu untersuchen — oder die unterschwellige Homoerotik bei Asterix und Obelix, bei denen es wahre und dauerhafte Liebe offenbar nur unter Männern und zu Wildschweinen gibt. Und dann ist da noch der offenkundige Sexismus in Entenhausen, wo jeder, wenn überhaupt, nur obenrum bekleidet ist.»

Denn es schwingt auch etwas von dem mit, das der Soziologe Sacha Szabo in der Süddeutschen Zeitung anklingen ließ: «Ihr Geheimnis liegt in ihrer Spezialisierung. Jeder hat eine andere Aufgabe, vom Gärtnerschlumpf bis zum Frierschlumpf. Und genau dies macht einen Schlumpf auch als Geschenkartikel attraktiv. Das Schlumpfuniversum ist begrenzt und überschaubar, das macht es auch als Sammelgebiet so ideal. Eine Sammlung sorgt für Struktur in einer unüberschaubaren Wirklichkeit.» Der in Freiburg lehrende Unterhaltungswissenschaftler Szabo könnte damit die Verbindung herstellen zu einem mittlerweile nicht mehr nur deutschen, sondern längst wirtschaftsglobalen Bildungsverständnis, das das sanfte Ruhekissen intellektueller Begrenztheit aus der alltäglichen Arbeitswelt ins Private verlagert. Mit Barbies und noch schlichteren Plastikfigürchen kann man nichts falsch machen, ARD und das zweite zugehaltene Auge haben doch auch den ausreichenden Durchblick.

Erwähnenswert bei allen diesen Analysen, Hypothesen und Wirrnissen, einschließlich der meinen, scheint mir allerdings, daß, wie Blues im Hitler-Blog der Taz mich informiert (und den Lehrer an der Pariser Science Po, Antoine Buéno, belehrt): «In den eigentlichen Werken von Peyo sind die Schlümpfe in einem mittelalterlichen Umfeld mit Rittern und Königen angesiedelt, daher das Fehlen von Demokratie. Die Alben sind ernstzunehmende Fabeln, die Themen wie ‹Revolution gegen einen Diktator›, sprachphilosophische Betrachtungen über Konfliktursachen, Menschlichkeit gegenüber hilflosen Feinden und die Grenzen von Wünschen und Träumen angemessen kindgerecht umsetzen. [...]

Muss man das jetzt hier ausbreiten? Vielleicht muss man das, weil die ganze Hitler- und Faschismus-Thematik selbst eine ähnliche Entwicklung nimmt, und eine andere Wahrnehmung Hitlers denn als Witzfigur und eine andere Haltung gegenüber der Thematik als hohles Augenzwinkern oder ebenso hohle Empörung immer unwahrscheinlicher wird.»

Gut, ich (als einer noch in dieses Stück grauenvoller Geschichte Hineingeborenen?) würde mich selbst im ärgsten Suff nie mit deutschem Gruß blökend auf einen Kneipentisch stellen, wie das der deutsche Künstler Günter Förg in den Achtzigern getan hat, oder mich als Verehrer des Führers oder als Nazi bezeichnen, solche Mißverständnisse in Kauf nehmend, wie das bei dem dänischen Mittfünfziger Lars von Trier kürzlich der Fall war. Nein, solche Wunden heilt alle Zeit dieser Welt nicht.

Daß Antoine Buéno dem Umfeld der rechten Nouveau UDF zugerechnet wird, worauf überall heftige Finger zeigen, geht dem gerademal dreiunddreißigjährigen, ohnehin als polemisch bekannten und nicht minder koketten Schriftsteller offensichtlich sonstwo vorbei. Michel Houlebecque und dessen Schützling, der die Reklame abbürstende ehemalige Werbetexter Frédéric Beigbeder galten auch mal als jung, aufsässig und politisch nicht unbedingt als links einsortierbar, vielleicht eher als ein bißchen liberal im Sinn von unkonventionell oder auch freigeistig. Von seinem Buch Je suis de droite ... et je vous emmerde (in etwa: Ich bin rechts, und Sie können mich mal) sagte Buéno 2007 dem internetten Magazine de Civilisation (deutsch und mit Herrn Brockhaus in etwa: Kultur in der Gesamtheit der Lebensäußerungen eines Volkes) Internauté, es sei von anderen, beispielsweise vom ehemaligen Neu-UDF-Vorsitzenden François Bayrou, als eines der Linken verstanden worden. Als Bernard-Henri Lévy in den Achtzigern Nietzsche unter dem Tresen der dogmatischen Linksbuchhandlung hervorholte und auf die Füße stellte, gab es, auch in Deutschland, ein gewaltiges Getöse; am lautesten waren diejenigen, die Nietzsche nur vom Hörensagen kannten, weil es schließlich verboten war, diesen übermenschlichen Protagonisten der Rechten zu lesen, und infolgedessen Lévy auch nur aus der Presse. Man kann zum letztgenannten stehen, wie man mag, lieben muß man ihn nicht, heutzutage vielleicht gleich gar nicht mehr, weil bei ihm immer öfter das, was kammermusikalisch patriotisch streichorchestriert sein sollte, als walleschwallender nationaler Bläsersatz in empfindsameren Gehörgängen ankommt. Aber es sollte nicht außeracht gelassen werden, daß er den Sozialisten François Mitterrand unterstützte und dessen Präsidentenberater wurde — wie überhaupt in Frankreich Intellektuelle aller Coleur zum Politikeralltag gehören, was man vom Land der Dichter und Denker nicht unbedingt behaupten kann. Julian Nida-Rümelin als Kulturstaatsminister war da wohl eine Ausnahme, die zudem bald das Handtuch in den Ring werfen sollte.

Ich kenne nicht genug von dem jungen Übergangszyniker Antoine Buéno, um ihn wirklich beurteilen zu können, habe auch seine kritische Schlumpf-Analyse nicht gelesen und weiß auch nicht, ob ich's tun werde. Generation Golf kam auch nur dran, weil ich mit dem Autor ins Gespräch kommen sollte. Aber in eine der beiden dualistischen Schubladen würde ich ihn auf keinen Fall stecken wollen. Mir scheint er eher von der Lust an der Provokation gesteuert, vielleicht einer ihm eigenen Art der Wahrheitsfindung. Irgendwie muß heute ja noch viel mehr die Trommel gerührt werden, um ein bißchen Aufmerksamkeit zu erhalten. Und seine Zuordnung der Schlümpfe zur Nazi-Kultur der wohlgeordneten Reinheit, dem Stalinismus et cetera kann ich aus dem oben erwähnten Grund so abwegig nicht oder einfach nur komisch finden. Aber solche Gedanken weiterspinnend könnte ich zum Beispiel die FKK-Kultur, die Ethik der natürlichen Wirkstoffe nach Dr. Hauschka, die Eurythmie, die Waldorf-Schulen oder diesen grünen Ministerpräsidenten in direkte Verbindung zu einem Österreicher bringen, von dem letztere im Plural, wie ich's neulich auf einem ihrer Kulturkanäle laut und deutlich und vom auch als Kabarettist recht bekannten Moderator unwidersprochen vernahm, einige darauf verwiesen, es seien schließlich die Deutschen gewesen. Dabei sind sie Belgier. Die Schlümpfe jedenfalls. Aber das wissen viele Franzosen nichtmal, ebendiese, denen auch nicht bekannt ist, weshalb sie am 14. Juli auf den Straßen tanzen.

Stellen wir uns Buéno einfach als einen dieser patriotischen Franzosen vor, deren Toleranz am sinnbildlich nach wie vor vorhandenen, sich vielleicht in Bälde ein wenig weiter hinaufschiebenden Schlagbaum im Norden links oben halt macht, weil die Belgier alle so schrecklich dumm sind. Über die werden ohnehin nur so intelligente Witzchen gemacht wie etwa die einer ganzen Republik über die nicht nur geistig abgelegenen Ostfriesen.

Und die vlaamse Musiek spielt dazu: Mijn vlakke land

| So, 12.06.2011 | link | (4694) | 9 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |

Die Welt, die Bildung und die Sexualität

Zeitungen gibt's, gegen die sträuben sich sogar seit einer Woche tote Fische, sich in sie einwickeln zu lassen, jedenfalls solche, die vom Kopf her zu stinken beginnen. Nein, damit meine ich nicht dieses vierbuchstabige, der Aus- und Auflage nach ein ganzes Volk bildendes Blatt, das aus allen Richtungen gleichseitig üblen Gestank verströmt. Sehr (un-)wohl meine ich aber eines aus demselben Haus, das von meinem jugendlich elanvollen Umfeld ebenfalls mehrfach erfolglos blockiert wurde, nicht zuletzt, da es letztlich ebenso Ratten und Schmeißfliegen benannte, nur eben in einer anderen, scheinbar umgekehrten Diktion, in einer ziemlich philosemitischen Direktion, weil sein Cäsar ein biblisches Territorium in sein großes, vermutlich spirituell postkoloniales Herz geschlossen hatte. Dort wurden diese damals noch nicht einmal ungewaschenen Langhaarigen, die später dann allerdings allesamt ein wenig diesem Religionsstifter aus Hollywood gleichen sollten, sprachlich etwas entschärft eben als Ungeziefer oder so bezeichnet. Das Blatt hat sich bis heute seine ewiggestrige Klientel erhalten. Zwar begehrte es, es geschah etwa Mitte der Neunziger, kurzzeitig gegen die eigene Engstirnigkeit auf, aber die Pläne der Horizonterweiterung verschwanden rasch wieder in der Denkschublade der Ärmelschonerei.

Die metropolisch-provinzielle Beschränktheit dieser Tageszeitung wurde mir jüngst von Chat Atkins vorgeführt, der darauf hinwies, mit welcher Zahlenjongliererei aus einem Flohzirkus eine große politische Manege aus dem Redaktionshut gezaubert werden kann. Und doch muß aus dem Aufbegehren gegen diese Einfalt eine gewisse Lust am Restrisiko bis hin zum intellektuellen Höhepunkt geblieben sein. Aus dem Altbestand dieser Risikobereitschaft ist sogar das eine oder andere unterhaltende Element klebengeblieben, hat es gar, wenn auch personenbezogen, auf meine Blog'n'Roll-Liste geschafft. Und hin und wieder scheint es den Wahrzeichenberlinern zu gelingen, tatsächlich kluge Köpfe zu Wort kommen zu lassen.

Die Frau der Stunden brachte mich heute früh darauf. Marko Martin hat einigen hochgebildeten medialen Verlautbarern sozusagen die Leviten gelesen, indem er ihnen ihr Klappentext-, Bachelor- oder Kulturwissenschaftswissen um den Kopf geschrieben hat. Ich stimme mit Horen überein: «brillant». Aber zugleich frage ich mich, wie ein ganzes Volksschriftstellertum dazu kommen kann, solche Vereinfachungen als Vergleiche heranzuziehen. Ich werde den Verdacht nicht los, der Fisch könnte vom Konsum einer Aufklärung her stinken, die aus dem schmidtgenannten Unterschichtenfernsehen genährt wird. Mit letzterem ist beileibe nicht nur das private gemeint, denn längst quillen diese letztendlich nichtsnutzigen, weil hintergrundfreien Wissensbotschaften aus allen Nähten des öffentlich-rechtlichen hervor, die Kultur allein agrarindustrieller Bestimmung zuzuweisen scheinen.

Und da ich gerade bei Boris Becker, Giacomo Casanova, Don Giovanni, Jörg Kachelmann, Alice Schwarzer und anderen Pressevertretern der nicht irrenden Millionen Fliegen bin, die männliche Macht- und Gewaltausübung im Sinne DSK, vielleicht auch ein bißchen die Sexsucht et cetera nicht zu vergessen, dann will ich das auch noch loswerden, weil es mich seit Tagen zwickt und zwackt — die Achtundsechziger! Ja, genau, bei denen wir gerade waren, da oben, in der springerlebendigen Welt (nicht zu vergessen deren spiegelndem Widerpart), die ihnen gerne die Schuld an allem gibt, was niedergerissen, eingeebnet, ja gesprengt wurde von diesen abendländischen gottlosen Fundamentalisten. Ihnen wird ja ebenfalls gerne auch die sogenannte sexuelle Revolution zugeschrieben, also das Aufheben sämtlicher Schlagbäume des Anstands. Zwar ging das um einiges früher los, nämlich mit den Hippies, wenn auch gerade denen die Politik sowas von am nackten Hintern vorbeiging (im Gegensatz zu den allzeit reinen Nudisten).

Also, das da noch: Da stimmt jemand «nicht ein in das Hohelied der ach-so-freien Sexualität». Ausgerechnet eine Frau, die die Religiosität schwinden sieht, die glaubt, daß Moral aus dem Glauben kommt («[...] dass diejenigen Kollegen, denen christliche Werte völlig fremd sind, auch jegliche moralischen Bedenken fremd sind»), an den sie glaubt, erwähnt das Hohelied. Zugestanden, das kommt jetzt ein wenig der Sprachspalterei gleich. Aber sie steht schließlich bei weitem nicht alleine da, es gibt durchaus noch ein paar weitere in diesem Spiegelsaal göttlichen Verlustes. Dem Teufel ist das vermutlich ohnehin alles zuzuschreiben oder vielleicht auch diesen ganzen Langhansens. Dennoch schwingt in mir der Verdacht, da wüßten ein paar Leutchen nicht oder wollten zumindest nicht wahrhaben, daß es lange vor der Revolution den Götzen Sexus gab, der die Menschheit bereits vor der von '68 beschäftigt hat — 1868, 1768, 1568 und so weiter, also einiges vor der Erfindung des Internets, mit dessen Hilfe sich das alles so schamlos und ein bißchen rascher verbreitet als zu Zeiten, in denen die biblia pauperum die einzige Informationsquelle war.

| Mo, 30.05.2011 | link | (3349) | 6 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |

Europa und die Arbeit

Es sind wahrhaftig keine Schalmeienklänge, die in meinen Erinnerungsohren, aber auch im aktuellen Getöse klingen.

Da klingt einmal zwar in meiner Vergangenheit Liegendes, aber dennoch Unvergeßliches durch, als es so richtig losging mit dem definitiven protestantischen Arbeitsethos. Es gab schrecklich viel zu tun, vom oberen hanseatischen Mittelbau an aufwärts brach ein kaum faßbarer Aktionismus los, der in manchem Gesicht das Kuhglück des Vielbeschäftigen hinterließ. Die kalte Mauer war eingerissen, und alles schwärmte aus, um aufzukaufen, was es aufzukaufen gab, und sei es für eine Mark pro Liegenschaft (an der allerdings manch eine Million und auch ein bißchen mehr an tatsächlichem Wert hing). Rasch trieb der Kaufrausch den Arbeitssamen weit über die Grenzen der DDR hinaus, um unter anderem in sich abzeichnendem mittelwestlichen Neudeutsch als Joint Ventures die Märkte zu beheizen. Selbst ich, der ich mich auf Marktplätzen allenfalls dann gerne aufhalte, wenn es Leckeres zu erstehen und möglichst viel zu plaudern gibt, mußte mit los bis hinauf in die Tage meiner späten Kindheit, wo sogar im hohen Norden es als Nebeneffekt treuhänderischer Händeleien noch mehr oder minder intakte Wracks zu besichtigen gab, die sich dazu eigneten, auf irgendeine Weise vermehrwertet zu werden. In Lahti und bei Kuopio befanden sich zwei Druckereien mit angeschlossenem winzigen Verlagsgeschäft, die zwar ziemlich pleite waren, aber meinten, auch noch auf den Zug der allgemeinen Aufbruchstimmung hüpfen zu können. Die Globalisierung ist zwar Jahrtausende alte Geschichte und handelstechnisch soweit auch gelassen zu betrachten, aber die Mauerspechterei der Ostgrenzen hatte offensichtlich ein Loch geschaffen, durch das sich ein nicht mehr überblickbares Heer an Raubrittern auf den Weg machte. Als fünf Jahre nach 1985 das zweite in diesem luxemburgischen Dörfchen getroffene Abkommen unterzeichnet war, ritt alles los, bis hin zu denen, die irgendwie noch einen alten Klepper fanden, auf denen sie sich fortbewegen konnten, um an irgendeinen Handel zu kommen. Voller Stolz seligten vor allem deutsche Gesichter pausenlos ihr Glück, viel Arbeit zu haben. Sie konnten gar nicht genug kriegen, jedenfalls diejenigen, die Geschäfte machten. Die anderen gingen zunächst wie gehabt ihrer mehr oder minder gemütlichen Wege. Aber es sollte nicht lange dauern, bis auch sie das einholen sollte, was ich gerne Euroglobalisiererei nenne.

Zwanzig Jahre später bekamen sie von der Befehlshaberin der Internationalen Volksarmee des europäischen Geldes, von dieser landpomeranzigen Pastorentochter aus der Uckermark, die außerplanmäßige Glücksgefühle nur dann kennt, wenn liquidiert wird oder sie mal Küßchen auf Wängchen oder ihr offenes Herz gegeben wird, Puritanisches ins Gesangbuch geschrieben. Dabei wurde die Verwandtschaft mit den Gründern jener vereinigten Staaten deutlich, die sich einst aufmachten, nichts zu tun, als zu arbeiten und zu arbeiten, allenfalls noch das Geld anderer für sich arbeiten zu lassen. Man könnte meinen, das sei schließlich ein evangelischer oder meinetwegen evangelikaler göttlicher Befehl. Einfach nur so herumsitzen, das ging ja nun wirklich nicht. Der geschätzte Sargnagelschmied hat es vorgestern punktgenau benannt: Beispielsweise «der Grieche tanzt den ganzen Tag nur Sirtaki, schlürft den Ouzo und Retsina in sich rein, und macht ansonsten Siesta».

Gerademal gut zehn Jahre ist es her, daß sogar im gegenüber der Weltmetropole Berlin zugestandenermaßen ziemlich provinziellen Paris nicht nur der gemeine, sondern auch der gehobene Franzose mittags im Büro den Anrufbeantworter ein- und das Telefaxgerät ausschaltete, um im Bistrot seine vier Gänge zu sich zu nehmen (weitere sechs würde es am Abend geben). Heute sind dort die meisten dieser wundersamen Restaurationsstätten abgewickelt. Alleine 2002 gingen davon rund zwanzigtausend ein, weil das, was von vielen vereinigtes Europa der verschiedenen Ethnien oder auch Mentalitäten genannt wird, vom Diktat einer Ideologie plattgewalzt wurde, wie sie lebensfeindlicher nicht sein kann. Chat Atkins verdeutlichte seine oben erwähnte Anmerkung noch, indem er anmerkte: «Es wäre doch ganz einfach, Frau Merkel — [...], übertragen Sie einfach die deutsche Rentenformel, das deutsche Gesundheitssystem und das deutsche Pensionssystem auf alle anderen europäischen Länder ... »

Es scheint dieses Deutschland, vor dem viele Angst hatten, als es sich formierte, an dessen Wesen Europa genesen soll. Es ist dieses Land, in dem als einzigem noch die freie Fahrt für freie Bürger nicht nur über Grenzen gilt, in dem es noch immer keinen nennbaren Mindestlohn gibt, das die Arbeitslöhne niedrig hält, um für ungemeine Exportüberschüsse zu sorgen, die andere finanziell in die unterste Etage zwingen, die nicht den ganzen Tag mit stolzgeschwellter Brust herumtönen, sie hätten ach soviel zu tun, das mich zum Skeptiker hat werden lassen. Es gibt noch andere Menschen, die unter Markt etwas anderes verstehen als Billigheimerschnellfraß und sonstige Raserei, überhaupt Gewinnmaximierung. Und ich sehe nicht ein, warum ich den ganzen Tag an nichts anderes denken soll als an Arbeitssamkeit. Es ist schlimm genug, daß dieses Europa es zuläßt, die Sklaverei wieder einzuführen. Ich klinke mich lieber aus und mache Siesta.

| Fr, 20.05.2011 | link | (4855) | 3 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |

Das «gelebte Europa».

Dafür, guter Charon, hätte es keines Vereins bedurft. Ich selbst habe es in jungen Jahren im Norden erfahren, in Finnland und Schweden, später sogar in Dänemark, wo man mit der Montanunion nicht unbedingt Erdbewegendes vorhatte, daß man fröhlich Grenzen überschritt, die irgendwie nicht vorhanden zu sein schienen. Ihr Dorfbürgermeister war also schon früh überall. Nicht unerwähnt bleiben möchte einmal mehr die Betrachtung von S. D. Sauerbier, der in den Neunzigern darauf verwiesen hat, daß es zumindest für künstlerische Gemeinsamkeit keinerlei politischer Vereinsmeierei bedurfte, es Europa genaugenommen bereits in den fünfziger Jahren gab. Als ich in den frühen Siebzigern erstmals nach Aachen kam, befand ich mich nach einer automobilen Erkundungstour auf einmal im belgischen Eupen, ohne je einen Grenzschützer zu Gesicht bekommen zu haben. Ähnliches geschah mir, als ich irgendwo um Vaals herumkurvte und kurz vor Maastricht tief in den Niederlanden gelandet war. Aus diesem Dreiländereck wurde schließlich eine kleine, die wohl erste und dörflich anmutende Euregio gehäkelt, kaum einen Einheimischen hat das seinerzeit ernsthaft interessiert. Die Politiker hingegen, sie hatten wohl groß Karlchens Sarg im Dom gesehen und waren gigantisch erleuchtet worden, benannten es später um in Euregio Maas-Rhein.

Um so bemerkenswerter ist es, zu erleben, daß zwanzig Jahre nach Schengen in völlig offenen, häufig ineinander übergehenden Grenzgemeinden die französischen Kinder lieber auf ihrem nationalen Gebiet spielen und die deutschen ebenso. Man hat nichts gegeneinander, «Erbfeindschaft» ist aus dem Vokabular getilgt. Aber es stellt sich dennoch die Frage, ob sie's von den Alten haben, die auch lieber im schwarz-rot-gold unbeflaggten Wirtshaus unter sich bleiben und das vorm Bistrot wehende Bleu-Blanc-Rouge eher meiden? An der Sprache allein kann es nicht liegen, denn die meisten Elsässer und teilweise gar die Lothringer sprechen nach wie vor deutsch, bei Festivitäten singen sie sogar lauthals im Chor Warum ist es am Rhein so schön? Mir wird es ewig ein Rätsel bleiben, wie nationale Grenzen regionale Mentalitäten auf Dauer durchschneiden können, und das, obwohl sich kaum noch jemand für Geschichte interessiert.

Zum Einkaufen, ja, dafür fahren sie rüber in den Supermarché, reisen sogar aus der nördlicheren Pfalz bis ins französische Bitche an, wenn sie von der Macht des Essens gefangen sind, um die feinen Crevettes zu kaufen. Aber bei den meisten geht's sofort wieder zurück nach dem günstigen Einkauf, der den der Einheimischen verteuert, wie auch die vielen Insassen der Sechs- und Achtzylinder mit den deutschen Kennzeichen die Preise der Gastronomie in die Höhe treiben. Und nicht zuletzt «sparen» die einiges wieder ein, da man dank Europa in den Werkstätten der französischen Randgemeinden längst auch den guten Stern oder die bayerische Raute kostengünstiger ans Diagnosegerät zu hängen in der Lage ist.

Auf Aldi, den es ja nicht erst seit den Neunzigern gibt, der befreundete Aachener Coautor frequentierte ihn bereits Ende der Siebziger heftig, auf Lidl et cetera, auf diese ganze Finanzeuroglobalisiererei habe ich ja noch vor einzugehen. Aber einen Punkt will ich vorab herausgreifen: Die Supermarktidee ist zumindest für den europäischen Raum eine französische. Frankreich war es nämlich, das sie Ende der Fünfziger aus den USA importierte (da tut sich eine gewaltige Assozationskette auf zu Monsieur le Président) und für die Ansiedlung des Konsumrauschs auf der grünen Wiese sorgte; in Deutschland griff das erst richtig nach dem Abbruch der Mauer. Auch an der Tanke war vermutlich französisches Schmieröl elffach ins Minol geflossen. Doch Helmut und François waren schließlich dicke Freunde, die sich sogar an den Händchen hielten. vielleicht nicht unbedingt deshalb, sondern eher um die Erbfeindschaft endlich zu Grabe zu tragen.

Also ich, der ich diese Monstrositäten aus Frankreich seit langem kannte, hatte spätestens ab Mitte der Neunziger schauerliche Erlebnisse des Wiedererkennens angesichts dieser rasend schnell aus dem Boden schießenden Gift- oder auch Atompilze in den ehemaligen Ostgebieten, die sich lediglich im Warenangebot vom tiefen Westen unterschieden. Gut erinnere ich mich an die Beteiligung der Musketiere bei Eurospar, die via Intermarché damals in den deutschen Lebensmittelhandel einzudringen versuchten. Das ging rasch gewaltig den Wirtschaftskreislauf runter, da die Deutschen mit diesem Franzosenkram einfach nichts anzufangen wußten. Meine Erinnerung ist deshalb besonders heftig, da ich, als ich in den Nordosten, also ins Zonenrandgebiet geriet, so glücklich war, beispielsweise im fast in der DDR gelegenen Mölln und gar in der osthamburgischen Schlafstadt Ahrensburg auf Intermarché gestoßen zu sein, in denen ich meinte, wenigstens meine Grundbedürfnisse stillen zu können. Aber ach, allzuschnell war alles, was annähernd französisch aussah oder gar roch, wieder aus den Regalen verschwunden, weil der Bauer nunmal nicht frißt, was er nicht kennt, und schon gar kein so ekelhaftes Zeugs wie Schnecken oder davonlaufenden Käse ohne Haltbarkeitsdatum. Aber trotz Einzugs des Amselfelders ins Warenangebot wollte dieser Markt nicht funktionieren, worauf Frankreich sich wieder in seine Hoheitsgebiete zurückzog, die da lauten: (be)herrschen, nicht teilen.

Das andere, zum Beispiel meine Wirtschaftsausflüge in seltsame EUropäische Fusionierungsversuche, nach dem Fall der Schlagbäume als Joint Venture höchst beliebt, das erzähle ich ein andermal.

| Mi, 18.05.2011 | link | (4910) | 6 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |

Eurogrenzwertig

Nicht nur der jede freie Billigflugminute an Ballermanns Sangria-Saugtöpfen verbringende Urlaubsbürger, der nie auf die Idee käme, auch nur einen grenzüberschreitenden Schritt in dieses gräßlich langweilige Dänemark zu tun, regt sich darüber auf. Diese Blättchen vierbuchstabiger grenzwertiger Geisteshaltung, darunter die den zurückgebliebenen Rest der SPD vollsabbernde MoPo, tröten einschaltquotentechnisch mit, um wirklich alle erdenklichen Europa-Aggressionen zu schüren, und seien sie noch so argumentationsfrei. Ebenso nicht wenige volksnahe Politiker stoßen aus ebendiesen plausiblen Gründen ins selbe Horn: Die Reisefreiheit muß gewahrt bleiben! So ist das mit der Freiheit. Man muß es den Gehirnen der Leutchen nur reinstopfen wie einer Gans aus dem schönen Périgord via Trichter direkt in die Leber, dann werden sie's schon glauben. Sie glauben ja auch, daß im Gegensatz zur Foie Gras-Produktion und deren «grausamer Zwangsernährung» das tägliche Kilo Rind- oder Schweinefleisch für ein bis drei Euro neunundneunzig nichts mit Menschen- oder Tierquälerei zu tun hat. Ich erinnere daran: Nichtwissen wird auch Glauben genannt.

Das zwangsernährungsfreundliche Frankreich war wahrscheinlich das erste Land, das die Schlagbäume zu Deutschland angehoben hat. Verständlich, es hat schließlich bereits die Montanunion massiv betrieben. Es sollte jedoch nicht lange dauern, bis ich das erste Mal von freundlichen Douaniers angehalten und kontrolliert worden bin — im Landesinneren. Dänemark gab die begrenzte Freiheit um einiges später auf. Dennoch sollte es nicht lange dauern, bis ein ebenfalls immer freundlcher, aber bestimmter Zollbeamter weit drinnen im Binnenland bis hin zum Inhalt der Zahnpastatube in einem einstündigen Procedere aber auch wirklich alles einer allergenauesten Untersuchung unterzog und zwar, im Gegensatz zu seinen französischen Kollegen, die offensichtlich lediglich potentiellen psychogenen Räuschlein auf der Spur waren, einschließlich der Papiere. «Es wird keine Pass- oder Personenkontrollen geben», meinte der dänische Minister für Integration. «Wir haben viele Probleme mit grenzüberschreitender Kriminalität und wir denken, dass wir durch strengere Zollkontrollen innerhalb von Schengen in der Lage sein werden, einige dieser Probleme zu lösen.» Der Nordschleswiger, die deutschsprachige Tageszeitung in Dänemark, bestätigt indessen meine Erfahrung: «Der Grenzraum wird bereits heute durch eine Schleierfahndung von Polizei- und Zollbehörden engmaschig und weiträumig überwacht. Deshalb ist es absolut überflüssig, dass die dänische Regierung künftig wieder feste Zollkontrollen an den Grenzübergängen einrichten will. Der einzige Grund für diese Überwachung ist, dass die Regierung die Stimmen der DF [Dansk Folkeparti] braucht, um ihr Haushaltskonsolidierungspaket zu beschließen.»

Sie sind für mich und andere ohne jeden Zweifel schreckenerregend, diese ganzen national- und glaubensgesinnten, überwiegend wissensfreien Politiker der sogenannten Splitterparteien. Doch wo war die große Aufregung, als Signore Presidente Berlusconi einfach diesen ganzen Untermenschen aus Afrika einen Freifahrtschein ausstellte, um sie an den Kollegen Monsieur le Président Sarkozy loszuwerden, worauf der prompt die Schlagbäume wieder runterlassen wollte? Sind die Forza Italia beziehungsweise die Popolo della Libertà, die Union pour un movement populaire Splitterparteien? Und es gibt noch ein paar andere politische Formationen innerhalb der Europäischen Union, die es, wie etwa die regierende Ungarns, mit der (geistigen) Freiheit nicht so eng sehen. Nicht zuletzt erwähnenswert erscheint mir anläßlich der nordischen Geschehnisse auch die Argumenation von Martin Marheinke:

«Trotz einiger Besonderheiten — zu denen auch die wichtige Rolle, die Fragen der nationalen kulturellen Identität in Dänemark im Vergleich zu Deutschland einnehmen, gehört — sind ‹dänische Verhältnisse› auch in anderen Staaten Europas gar nicht so unwahrscheinlich. Man stelle sich nur einmal vor, im deutschen Bundestag säße eine rechtspopulistische Partei, vielleicht vom Schlage der glücklicherweise verblichenen ‹Schill-Partei›, und die Regierung Merkel wäre darauf angewiesen, sich von den ‹Rechten› tolerieren zu lassen.Meines Erachtens lenkt dieser Schaum vorm Politikermaul ohnehin mehr oder minder wissentlich vom eigentlichen Problem ab. Schließlich ist die Europäische Union nicht gegründet worden, auf daß die Teilergebnisse nordrheinwestfälischer oder südschleswiger Dosensuppenproduktion in der Familienkutsche samt Kinderchen grenzfreiüberschreitend auf jütländische Campingplätze verlagert werden kann, weil die immer so teuer sind, diese dänischen Konserven (weshalb es durchaus von Vorteil ist, in Lübecks Einkaufszentren an Sonnabenden etwas Dänisch sprechen zu können). Anschaulicher wird die Gründung der Wirtschaftsgemeinschaft schon eher anhand dieses Bildes: Eine euroglobal tätige, für sich als Hoflieferant anno Neunzehnhundert des Königshauses werbende dänische Fleischfabrik karrt ihr pharmaziegemästetes Viehzeugs in Gänze nach Branden-, oder Mecklenburg oder Holstein, läßt es im dortigen Billiglohnland von slawisch degenerierten Leiharbeitern nach deren jeweiligen heimatlichen Sozialgesetzgebungsabgaben zerlegen und von preiswert chauffierenden Scheswigern in Lastern wieder zurückbringen, verpackt es sozusagen regional, klebt zumindest das Gütesiegel Frembragt i Danmark drauf und verteilt es anschließend in gesamteuropäische Supermärkte, um es unter königlichen Preisen zu verkaufen.

Ich gehe jede Wette ein, dass wir kurz über lang Ausländergesetze vom ‹dänischen Zuschnitt›, wenn nicht noch schärfer, hätten — und diese Gesetze bei einer soliden Mehrheit der Deutschen populär sein könnten.

Dass das bei österreichischen Regierungen mit FPÖ-Beteiligung nicht in diesem Ausmaß geschah, liegt daran, dass eine Partei, die eine Minderheitsregierung toleriert, ein größeres Erpressungspotenzial hat als eine Koalitionspartei. Sie wird zwar zwar quantitativ weniger von ihren politischen Zielen durchbringen als eine koalierende Partei, aber die wenigen Gesetze, die eine erpresserisch eingestellte Mehrheitsbeschafferpartei durchbringt, können dicke Kröten sein, die die Regierungspartei nur äußerst ungern schluckt.»

Nun aber stehen diese ganzen Kriminellen, die der assimilierte einstige Ungar Sarkozy nicht via Lampedusa in sein ganz persönliches Frankreich (Messieurs, l'État, c'est Moi *) reingelassen hat, weil er davon genug hat noch aus seinen früheren afrikanischen Kolonien, an der dänischen Grenze. Ach, die europäische Uridee Reisefreiheit ist in Gefahr. Wenn da möglicherweise nicht doch andere Hintergründe durchschleyern.

Aber über solche eventuellen Verschwörungstheorien lasse ich mich vielleicht doch besser morgen oder übermorgen aus. Der Altersblutdruck benötigt ein Päuschen. Denn momentan sehe ich mich emotional leicht überfordert, weil mir der Kamm anschwillt, wenn ich nur daran denke. Es geht nämlich mal wieder um Fragen des Glaubens — an den des Geldes.

* Der berühmte Ausspruch wird hartnäckig Louis XIV zugeschrieben. Der Sonnenkönig hat das zwar ebensowenig gesagt wie die Österreicherin Marie Antoinette Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie eben Kuchen essen (mit letzterem dürfte ohnehin Brioche gemeint gewesen sein), aber er macht sich durchaus naheliegend, denkt man an den aktuellen Hausherrn des Élysée und auch Versailles, wo er sich hineingeboren scheint.

| So, 15.05.2011 | link | (5166) | 13 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |

In die Burlesque gefallene Sünde

Ein mich burlesque oder auch schlicht possenhaft anmutendes altes Spielchen versuchte man mir vor ein paar Wochen als neu zu verkaufen. Nun gut, von Spielereien verstehe ich eigentlich nichts, schon gar nichts von dem, unter dem sie firmieren, weshalb ich vielleicht besser einfach den finnischen Interpretator der höheren Philosophie singen lassen sollte, der mir das Schweigen anempfiehlt. Doch da ich mir mittlerweile vorkomme wie ein Lachs auf seine alten Tage, der nur noch ejakulieren will und dann sterben, sich aber in einem zusehends enger werdenden und ansteigenden Bachlauf befindet und nicht mehr weiterkommt, schreie ich in meiner solipsistischen Hilflosigkeit die Welt an: Ist das (die) Liebe?

In meiner dualistisch schlichten, aber deshalb wohl auch immer ein wenig verruchten kleinen Welt war es bereits verkündet worden. Den faltenberockten Töchtern scheint das Musical auf der anderen Seite der Elbe kein ausreichendes Plaisir mehr zu sein. Unweit der Davidswache und dennoch gänzlich ohne Verhüter ist die Lust nämlich jetzt geschützt. Diese überraschende Erkenntnis brühte mir nun auch noch mein deutsch-französisch rabattiertes Blütensternengärtchen neu auf. Die «neue» Mode des Rüschenstriptease im Touristentrakt von Sankt Pauli habe indirekt etwas mit Frühaufklärung zu tun: Das Pin-up als solches sei ein Symbol für aufkommende sexuelle Freiheit. Man hat dabei wohl ein wenig auch an höfische Bekleidungsrituale des Kinos gedacht, die im Ansatz Befreiung zeigten.

Überhaupt muß das Thema in seiner sittlichen Aufbereitung in strasbourgischen Hirnwindungen entstanden sein. Denn im Elsaß und auch noch in Lothringen wird, im Gegensatz zum zwar katholischen, aber laizistischen Restfrankreich, der Pfarrer immer noch vom Staat bezuschußt. Das haben wir dem korsischen klammheimlichen Vorbild des nachkommenden Europaverwüsters aus dem grenzenlosen Braunau zu verdanken, diesem anderen kleinen Gernegroß, der das höfische Leben rasch wiederbelebte, nachdem er sich zum Kaiser gekrönt hat. Und im Land der Rüschen, der Spitzen und Spalten und Fischgratkostümierungen als Folge der Aufklärung kenne ich mich schließlich ein wenig aus, lernte ich doch bereits in früher Kindheit durch mütterliche Präsentation die Attraktivität einschnürender Maßnahmen als Bestandteil dessen kennen, das heutzutage anderswo als typisch französische Romantik verkauft wird. Das fantasiaische Vor-Bild US-amerikanisch-französischer Freundschaft namens Josephine Baker gehörte zu den Ikonen meiner Frau Maman, und auch Maria Callas meine ich seinerzeit in einem recht luftigen Corsage abgelichtet in einem schmucken Bilderrahmen gesehen zu haben. Und möglicherweise hat die einheimische Industrie Lingerie einen aktiven Beitrag unterhalb der Gürtellinie zu dieser Produktion geleistet, nicht zuletzt, nachdem Monsieur Gaultier feststellte, daß sich das Korsett auch ganz gut auch als Oberbekleidung verkaufen läßt. Irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß die neue Mode geradewegs aus Alben kolonialistischer Altherrenphantasien heraus raubkopiert wird. Nun ja, Mode eben.

Aber die als Insignie neuer sexueller Freiheit? Das Verhüllen von Brustwarzen mittels besagter Pasties, die besser vielleicht Selbstklebefolie (feuille autocollante) genannt werden sollten? Soweit ich mich erinnere, war genau das ein Zeichen jener US-amerikanischen Prüderie, die das allzu offenherzige Vorführen höchstens angesiedelter sekundärer Geschlechtsmerkmale vermieden haben wollte. Aber nach der weltlich sowie im «Fernsehanstalt gewordenen» Zen-Buddhismus angezeigten medialen Proklamation ist diese Art von Befreiung von störender Oberbekleidung ein Akt neuzeitlicher Emanzipation. Man läßt den Sündenfall Sexualität einfach zur Erotik konvertieren. Bei diesen reinen Herzen spielt dann nicht einmal mehr das sogenannte Idealgewicht eine Rolle.

Irgendwie scheine ich in einer Revue der zwanziger Jahre gelandet zu sein. Eigentlich müßte dabei nicht einmal mehr etwas politisch korrigiert werden. Denn nicht nur die Modemacher, auch die Interpretatoren gesellschaftlicher Phänomene scheinen keine Argumente mehr zu benötigen. Und abseits des Luxus und der Moden ist ohnehin eine weitere Vermutung zulässig. Im Zusammenhang mit anderen Medienereignissen zog vor ein paar Tagen kurzzeitig der alte Calvin als Untermieter in mein Hirnstübchen ein und zeigte Bilder von den vorhanglosen Fenstern der Häuser protestierender Niederländer: Bei der zeitgenössisch-fortschrittlichen Nacktheit, ob in New Jersey oder im züchtig und vielleicht deshalb rot gewordenen Hamburg, da gibt's keine Sünde nicht. Die Dame als solche verbirgt nur ein klein wenig, also ist sie (erotisch) im Sinn von Sein. «Genf», schrieb der olle Most (danke Einemaria), «hatte [...] kaum das savoyische Joch abgeschüttelt und stand eben im Begriffe, sich recht demokratisch zu entwickeln, als jener finstere Pfaff erschien und nicht eher rastete, als bis eine Muckergesellschaft installiert war.»

| Fr, 15.04.2011 | link | (4723) | 8 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |

Leben und Art

Gegenüber der japanischen Lebensart habe ich, seit ich denken kann, also seit etwa vierzig Jahren, ein gespaltenes Verhältnis. Vielleicht sollte ich vorabschicken, daß mir bereits die Verbindung der Begriffe Leben und Art Verständnisprobleme bereitet. Es hat etwas Künstliches, das mir widerstrebt. Ich bin da eher bei den Romantikern, denen Art Bestandteil des Lebens, deren Leben Kunst war. Kunst kommt von Leben. La vie est un roman. Gelebt habe ich es nicht unbedingt so, in seiner Gänze, das Leben. Aber meine Idealvorstellung ist es seit langem. Und so, wie ich mein Leben heute lebe, kommt es dem nahe. Aber das geht auch nur, weil ich bestimmten gesellschaftlichen Zwängen nicht mehr unterworfen bin, weil sich die Gelegenheit ergeben hat, weil ich mir inzwischen die Möglichkeit geschaffen habe, das zu tun, was in den Siebzigern und Achtzigern ein Modewort war und das ich nur noch selten höre: aussteigen. Dem voraus ging ein langer Kampf mit dem Blut, das mich über die Adoleszenz hinaus umquälte. Ich habe mich, zumindest geistig, von ihm getrennt. Ich habe in jungen Jahren die Leine zu meiner Erzieherin gekappt, was mir leichter fiel, als mein Miterzieher gestorben war. In einem Aufwasch habe ich meine Blutsverwandschaft gleich mit aus meinem Leben getilgt. Von da an gab es nur noch die des Geistes.

Die japanische Lebensart erweckt möglicherweise deshalb zwiespältige Gefühle in mir, weil ich, wenn vielleicht auch unbewußt seitens meiner Erzieher(in), mittels einer Disziplin erzogen wurde, die ich für landestypisch halte und die gerade von der Natur über den Haufen geworfen wurde: Disziplin. Äußerste. In jedem Fall. Nur nicht aus der Haut fahren. Keine Gefühle zeigen. Immer der Sache dienen. Mir ist es einigermaßen gelungen, mich diesen Zwängen zu entziehen, denen die indigenen Bewohner dieser mittlerweile schlimm durcheinandergeratenen Insel dauerhaft ausgesetzt sind, und zwar, seit sie ihre eigene Geschichte zu denken gedrillt werden. Ihr sind sie verhaftet, aus dieser Haut können sie nicht hinaus. Wieder einmal Heimito von Doderer: Man bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Ehre. Vaterland. Kaiser. Der Liebende stürzt sich (und andere) in den Tod. Nur daß der Kamikaze, wo auch immer er gelandet sein wird am Ende seines (und anderer) Leben, nicht von Jungfrauen umtanzt wird. Das ist eine andere Religion, quasi von Staats wegen. Aber die tut, was auch andere tun: Sie diszipliniert. Bis zur bitteren Neige. Sie erzieht, zur Demut und, hier spezifisch, zum Glauben an den Fortschritt.

Das ist zumindest mein Eindruck, der mir über die Japaner vermittelt wurde, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Das begann in meiner späteren Kindheit, als ich Insasse eines Internates geworden war, in dem der Nachwuchs aller erdenklichen Nationen geparkt worden war, deren Erzeuger dienstlich die Welt bereisten. Zu näheren Kontakten kam es kaum, denn kaum hatte eine Freundschaft zu keimen begonnen, fraß elterlicher, zu dieser Zeit nahezu ausnahmlos männlicher Wandertrieb den zarten Trieb genüßlich weg. Der Herr über Mumien, Analphabeten und Diebe hat einmal mehr eine Erinnerung in mir wachgerufen, hier mit dem japanischen Mitschüler seiner Kindheit. Ich hatte auch so einen Freund. Nein, korrekt muß es heißen, es wäre vermutlich einer geworden. Wäre es dazu gekommen, würden wir möglicherweise heute elektrische Briefe hin- und hersenden. Oder auch nicht (mehr). Er war ein sehr stiller Junge, wie ich damals auch, das waren vermutlich meine Ansätze zur Werdung von Geistesverwandtschaft. Soweit ich mich erinnere, ging es uns beiden nicht sonderlich gut. Wir litten quasi gemeinsam unter dem Arbeitswahn unserer Eltern. Ihm jedoch ging es vermutlich um einiges schlechter als mir. Denn während das Revoluzzerische in mir relativ früh zum Ausbruch kam, indem ich mich einfach verweigerte, eine fürchterliche Fresse zog und auch schonmal einfach für zwei Tage vom Erdboden verschwand, ohne daß sich eine Spalte aufgetan hätte, hatte dieser Beinahe-Freund immer alles still zu ertragen, allenfalls zu nicken, was sich in einem bejahenden Verbeugen ausdrückte. Immer nur lächeln, immer vergnügt. Doch wie's da drinnen aussieht, geht niemand was an. Das mögen besonders Deutsche, die meinen, etwas von Romantik zu verstehen, weil das ihrer Meinung nach ohnehin eine deutsche Erfindung ist wie der Blick gen Osten auf den Divan. Diese Schmonzette aus der Welt der Operette, dem früheren wirklichkeitsverneinenden Kitschical, zielt zwar auf das feste Land gegenüber, aber in dem spielt ja das Verbergen von Gefühlen ebenfalls eine nicht unerhebliche Rolle. Deshalb wohl haben ein paar tausend Volksabgeordnete oder vom Volk Delegierte auch gerade beschlossen, noch weitere drei Dutzend dieser kernkräftigen Energielieferanten zu bauen. Das war ein Bild wie 風水 / 风水 aus dem sozialistischen Realismus.

Das mit der Freundschaft wurde, wie erwähnt, nichts. Aber ich bin später noch ein paar Japanern begegnet. Dabei denke ich nicht unbedingt an diejenigen, die als spätere Ehefrauen und Mütter in der alten europäischen Welt angelandet wurden, weil jungdynamische europäische Männer ein paar gute Yen aus dessen Land mitnehmen wollten, die meist aus guten Familien kamen und eine gute Ausbildung als Pianistinnen und/oder Opernsängerinnen vorzuweisen hatten und ihren Kindern dieses und bei der Gelegenheit auch gleich mit großer Disziplin vermittelten. In näheren, engeren Kontakt kam ich zu Kindern Nippons, die es vorzogen, sich diesen Gewalttätigkeiten, der sich meiner Meinung nach auch in Kindesmißbrauch in Form von Erziehungsdrill äußert, zu entziehen und deshalb sozusagen in dem Land eine neue Heimat gefunden haben, das nach Ansicht der deutschen Bundeskanzlerin und deren Blutsbrüdern und -schwestern als Kultur gescheitert oder gar tot ist: Multikulti. Der Künstler, mit ich ich über einige Jahre hin an allen erdenklichen Orten stundenlange Gespräche über Künste und Kulturen, also für mich auch nahe sowie fern(öst)liche Philosophien zu sprechen das Vergnügen hatte, belegte genau das Gegenteil. Aber selbstverständlich meinen diese national Gefestigten, mögen sie nun Le Pen oder Friedrich oder Merkel oder Sarkozy heißen, das nicht. Dienstbare ausländische Geister mit guter Ausbildung sind immer willkommen. Deren Parallelwelten in Düsseldorf oder Paris sind auch völlig anders zu bewerten als die in Berlin oder Köln. Die dienen nämlich einer (Ab-)Geschlossenheit, die belegt, daß sie wieder zurückkehren werden in ihre Heimatländer. Daß sie möglicherweise jetzt darüber nachdenken könnten, lieber in der Nähe der sehr viel sicheren Kernkraft am Rheingraben oder der lieblicheren an Rhône oder Loire zu bleiben, das steht unter Umständen zu befürchten. Andererseits kann solche nachträglich dem Blut beigegebene Disziplin einem Land nur dienlich sein.

Schließe ich für heute meine alles andere als objektive Kladde, einmal mehr, mit Musik. Eine in Deutschland lebende und mit einem in den Siebzigern vogelwilden Pianisten (Der Krach soll Musik sein?!) verbandelte, später sogar verehelichte Japanerin traf Ende der Achtziger auf eine Portugiesin, und sie produzierten eine CD und dann noch eine. Die Klavierspielerin jazzte phantastisch zu den jazzigen Gesängen der Sängerin. Vielleicht sagt mein dürftiger Musikverstand mal wieder etwas Falsches, aber ich nenne es nunmal gerne lebendiges (nicht einfach nur lebendes, als wäre es vor sich hin dämmerndes, schlicht dahinsiechendes Zoogetier) Multikulti. Ich komme dabei ins Quietschen vor Lust.

| Di, 15.03.2011 | link | (2739) | 16 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Ansichten |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6430 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig