Gut Licht, gut Ton und volle Kassen!

Es gab Zeiten, in denen ich häufig ins Kino ging, nicht nur beruflich, wo mich das eine ums andere Mal ein gemütlicher Vorführraum mit bequemen Sesseln und selbst regulierbarer Lautstärke erwartete (zu diesem Privileg gelangte ich durch meine Aufgabe, unter anderem wöchentlich zehn öffentlich-rechtliche Kulturminuten füllen zu müssen, in denen auch Film quasi eine Rolle spielen durfte), sondern auch privat suchte ich gerne diese Illusionskisten auf, aus denen ich oft genug gar nicht mehr rauswollte, sei es wegen Eric Rohmer, diesem langnasigen Liebesflüsterer und weiteren. Abgeschworen habe ich dem Filmtheater, wie es früher mal hieß, nachdem mir der Krach zu arg geworden war. Im Jahr 2000 war das, auf Pani e tulipani, auf den vom Theater her wegen seiner stillen Kraft geschätzten Bruno Ganz hatte ich mich sehr gefreut. Nach zehn Minuten war ich hinausgegangen und hatte die Damen draußen gefragt, ob man denn die Lautstärke nicht etwas vermindern könne. Erstaunt entgegnete man mir, die sei doch normal. Da ging ich von dannen und sah mir den Film später in meinem Pantoffelkino an, einen DVD-Vorführer hatte ich mir bereits zugelegt, Es hatte keine Gültigkeit mehr, was der im April 2007 dahingeschiedene Laurens Straub im Dezember 1980 in der Münchner Filmillustrierten, geschrieben hatte:

«... überhaupt wird das Kino und der deutsche Film für so manch einen Entwurzelten langsam zum Familienersatz. Bald kommen wir ohne einander gar nicht mehr aus, und das ist vielleicht ein schönes Motto für Weihnachten ...»Ihm und seinen Mitstreitern verdanke ich kurzweilige Erinnerungen. Auf dem Transparent war zu lesen Heute Preview. Vor rund dreißig Jahren viewte und celebratete das Public noch nicht in Massen Stars der Klassik auf dem Münchner Odeonsplatz, die Freunde der italienischen Oper gingen noch ins Kino., wenngleich es eigentlich ein wagnerianisches Bühnenthema ist. Über dessen Eingang hing der Hinweis, und eine Preview war etwas, was die überwiegend deutschen Filmmenschen aus dem sogenannten Land der unbegrenzten, also durchaus manchmal brauchbaren, bisweilen sogar sinnvollen kulturellen Vorlagen über den großen Teich gerudert haben: eine Vorschau. Man ging ins Kino und harrte der Bilder, die vor einem ablaufen werden. Man zahlte, ohne zu wissen, was man dafür (zu sehen) bekam. Ich nannte das seinerzeit in einer Wochenzeitung, die sich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands einst leistete, eine Art Lotteriespiel für Kino-Verrückte. Heutzutage müßte ich vermutlich Bildblinddate schreiben, um von den ständig vor sich hindippelnden Freunden von Frau Braggelmanns Jüngstem sofort verstanden zu werden.

Schon mit meiner Preview-Premiere hatte ich, um in meiner Sprache der Altvorderen zu bleiben, ein Glückslos gezogen. Einen Volltreffer sozusagen. Eine der Hauptrollen spielte Richard Harris, und Ray Boulting führte Regie: Ein friedvoller Einzelgänger versucht, über den Verkauf seiner auf Sonnenenergie basierenden Erfindungen seine Familie zu ernähren. Über den Multiplikator Unterhaltung machen Regisseur und Schauspieler virtuos deutlich, daß es Menschen gibt, die solche Alternativen nicht mögen. Von der Art muß es noch ein paar Überlebende geben.

Als ich nach dem Ende des Films The last word laut in die Runde hineinresignierte, nämlich, daß es die US-Amerikaner offenbar immer noch am besten könnten, heimste ich mir von ein paar Eingeweihten, die um meine nicht ganz unproblematische Sozialisation wußten, ein verschmitztes Lächeln und einen Fingerzeig ein. Neben mir stand der Mann, der das Drehbuch zu diesem Film 1975 zur Filmförderung eingereicht hatte. Horatius Haeberle erhielt seinerzeit eine Absage. Mir blieb die Hoffnung, daß The last Word ebenso schnell einen bundesdeutschen Verleih finden würde wie Atlantic City von Louis Malle oder A man, a woman, and a bank von Noel Black, die beiden letzten der für die Zukunft angekündigten allmontäglichen Previews im Isabella-Kino (das noch existiert, im Gegensatz zum Türkendolch, das 2001 dem gentrifizierenden Neocafé- und Klamottenwahn in der neuen Maxvorstadt zum Opfer fiel).

Diejenigen, die diese Previews veranstalteten und denen neben dem dafür ‹zuständigen› Kino lsabella auch noch der (oder das) Türkendolch in der maxvorstädtischen Türkenstraße gehört, waren insgesamt dreizehn. Offensichtlich dem Aberglauben entgegentretend, gaben sie ihrer Firma einen viel- oder auch allessagenden Namen gegeben: Gut Licht, gut Ton und volle Kassen Kinobetriebs GmbH. Sie waren allesamt ‹Adoptivkinder› von Fritz Falter. Der Filmkunsttheaterpionier und Spiritus rector der Münchner Filmkunstwochen selber hat sie so genannt und ihnen auch die beiden kleinen Kinos verkauft.

Damals war ich vom Glauben beseelt, er dürfte frei sein von der Sorge, seine Arbeit könnte über kurz oder lang wieder zerstört werden. Denn seinen dreizehn Sprößlingen, die sich hauptsächlich aus den beiden Münchner Filmverleihen Filmwelt und Prokino sowie dem hannoverschen Impuls-Film rekrutieren, war wehrhaft zumute: Sie wollen eine Lichtung schlagen in den Dschungel einer nicht nur in München grassierenden Verleihpolitik, die einzig Geld meint, wenn sie Kino ankündigt. Wie sich das weiterentwickelt hat und ob es noch Previews gibt, entzieht sich meiner Kenntnis, da ich nicht mehr ins Kino gehe. Zu dieser Zeit kam dieser begrüßenswerte Verbund von Filmverleih und -vorführung allerdings bezeichnenderweise in der «Weltstadt mit Herz» zustande, deren oberster Ratsherr Erich Kiesl sie so gern als Weltstadt des Films gesehen hätte und beim Startversuch in den eigens dafür mit viel Repräsentationspomp präparierten Löchern hängenblieb. Bei mir hängengeblieben ist lediglich so etwas wie der Bayerische Filmpreis oder das Münchner Filmfest, bei deren posierlichem Gestakse auf roten Läufern und Flickerlteppichen für diejenigen, die gerne mal wenigstens für kurze Zeit hinauswollen aus ihrem tristen Synchronstudio- und Seriennebenrollendasein. Aber ich bin eben eventresistent.

Es ging der Firma mit der namentlich-filmischen Variante von Hals- und Beinbruch vor allem darum, dem Kinogänger jedweder Herkunft die Weit des Films ein wenig spaßiger und abseits des meinungsmachenden Feuilletons zu übermitteln. So sollte es im Türkendolch rund um die Uhr ein Programm geben für die Leute, die «sonst in Kneipen und Cafés herumsitzen müßten». Denn, so Laurens Straub weiter in der Münchener Filmillustrierten: «Zweifelsohne lebt derjenige, der schon um elf Uhr ins Kino gehen kann, unter denkbar härtesten Bedingungen.» Und wie diesem in einer Auflage von 40.000 Exemplaren erscheinenden und obendrein kostenlosen Organ dieser fröhlichen Film-Kooperative weiter zu entnehmen war, sind die spät am Abend gezeigten Filme für die Menschen, die nach des Tages Arbeit einen solchen «gerade noch aushalten können».

Es wurden also nicht Filme gezeigt nur für sogenannte Cineasten, nur für Intellektuelle, nur für Thriller-Liebhaber und so weiter. Und manch alter Hollywood-Streifen sollte verdientermaßen wieder über eine richtige Kino-Leinwand regnen und nicht aufpoliert im Pantoffelkino laufen: Filme, für die sich kein Verleiher und auch kein Kino(ketten-)besitzer mehr interessiert, würden möglicherweise am richtigen Ort und zur rechten Zeit aus der Asche steigen wie weiland Phönix.

Aber so, wie es aussieht, hängt die seinerzeit nach Ignatz Wimmers Ausruf Gut Licht, gut Ton und volle Kassen! benannte GmbH des letzten Verbliebenen der einst glorreichen Dreizehn nach wie vor bei dem alten mythischen Vogel herum. Aber vielleicht schafft Louis Anschütz es ja doch noch, Gehörgeschädigte wie mich vom Sofa zu holen. Denn ich ginge durchaus ganz gerne mal wieder ins Kino.

| Fr, 30.09.2011 | link | (4021) | 10 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kamerafahrten |

Realität versus Satire

Es gibt keine Feinde mehr. Der eine ist endgültig in seine Partei integriert, der andere überlebt kaum mehr als in Bildern der Erinnerung — als die Schwarzen noch farbecht waren und noch nicht so bunt gesprenkelt.

Der Kandidat

«Sagen Sie den Menschen, daß diesmal um unser Schicksal gewürfelt wird. Sagen sie ihnen, daß sich keiner mehr dem Wellenschlag der Politik entziehen kann. Es gibt kein Glück im stillen Winkel mehr. Sagen Sie es den Verschlafenen, Verdrossenen, Saumseligen, Letscherten und Lapperten in diesem Lande.»

Der Kandidat — Original-Ton. Wiedergehört am vergangenen Freitag im Münchner ARRI-Kino. Da hieß es ‹Leinwand frei› für den großen Schauspieler, den Selbstdarsteller Franz Josef Strauß. Eine seiner Lieblingsrollen ist die eines Führers, der Führer eines Landes, das auch das unsere ist. Für diesen Part probt er bereits dreißig Jahre.

Daß er die Hauptrolle bekommt, wollen viele Menschen verhindern. Die einen rocken gegen rechts, andere machen Bücher wie Aus Liebe zu Deutschland, Kabaretts widmen ihm ganze Programme, und wieder andere machen Filme wie Der Kandidat.

Sie heißen: Volker Schlöndorff und Alexander Kluge, Stefan Aust und Alexander von Eschwege. Die ersten beiden Spiel-, die anderen Dokumentarfilmer. Theoretisch finden alle vier Gnade vor den Augen des Großen Bayerischen Vorsitzenden: Sie haben Abitur. Entstanden ist der Film auf Vorschlag von Theo Hinz, dem Geschäftsführer des Filmverlags der Autoren, der sich eine Fortsetzung des Films Deutschland im Herbst vorstellte. Und um aus Deutschland im Herbst 1980 keinen zweiten, dritten oder werweißwievielten Frühling des politischen Stehaufmannes Strauß werden zu lassen, haben die vier Filmer zurückgeblickt. Aber leider nicht im Zorn.

Ob Der Kandidat den Kandidaten in seiner Rolle erschüttern wird, ist fraglich. Andererseits: Was hat diesen ‹Vollblutpolitiker› je wirklich aus seiner Umlaufbahn geschossen? Die Biographie von Strauß liest sich wie ein Politik-Thriller: Hispano Suiza, Spiegel, FIBAG oder Onkel Alois, Starfighter heißen die Stationen, die Affären. Daran zu erinnern, ist das Anliegen des Films, im Dokumentarischen liegt seine Stärke. Denn wer von uns weiß noch genau, wie das war?

Daß Strauß als Verteidigungsminister den Schützenpanzer HS 30 zu einer Zeit kaufte, als das Kriegsgerät lediglich im Holzmodell existierte; er wegen des «landesverräterischen» Artikels im Spiegel dessen Redaktion ausheben und den damaligen Chefredakteur Conrad Ahlers über sämtliche (juristisch legitime) Grenzen hinweg in Spanien verhaften ließ. Auch der plötzliche Reichtum seines Nenn-Onkels Alois und die zahlreichen runtergefallenen Starfighter sind bei vielen von uns der Schnee zweier vergangener Jahrzehnte. Das alles holt Der Kandidat aus unseren Hinterköpfen hervor, hilft den Jüngeren bei der Aufarbeitung bundesdeutscher Geschichte.

Und das, obwohl ARD und ZDF den Autoren den Zugang zur verfilmten deutschen Nachkriegsgeschichte verweigerten! Im Wahljahr könne man sich das nicht leisten, war die Begründung des elektronischen Meinungspools.

Der Hauptinitiator des Films, der Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff, ist der Meinung, daß nicht von Strauß die Gefahr ausgeht, sondern von der «Trägheit unserer Gesellschaft, die bereit ist, eine mehr oder minder funktionierende Demokratie aufzugeben und sie einem sogenannten starken Mann zu überantworten». Diese These bestimmt auch den Film. Hätte der starke Mann Strauß gewußt, wie wenig ihm das Vierergespann auf die Zehen tritt, die Kamerateams wären bei den Dreharbeiten am Ort nicht immer wieder ‹rausgeflogen›. Strauß bei der Arbeit, in der Familie, als noch ranker Jung-Politiker unter Adenauer, als Hochzeiter und ballspielender Vater. Immer ein bißchen verschwitzt und auch verschmitzt, ein Unikum halt. Selbst wenn er in Passau vor Tausenden seine Sozialisten-Hatz runterbelfert, kann er einem in diesem Film fast leid tun. Ihm verhagelt's darin viel öfter die Sprache als dem Kinogänger.

So gesehen sind die (kommentarlosen) Bilder und Original-Töne am interessantesten und aufschlußreichsten, die diese schauerlich-herbstliche Stimmung im Deutschland der achtziger Jahre zeigen: das von den Massen in der Passauer Nibelungenhalle gesungene Deutschland-Lied (zu dessen dritter Strophe Strauß — demonstrativ? — schweigt); unser Proporz-Bundespräsident auf Wanderschaft in der Lüneburger Heide («Finden Sie nicht auch, daß es nicht mehr so stark regnet?»). Auch die Parallelität der beiden Führungspolitiker ist frappierend dokumentiert. Da macht der Film spätestens den dramaturgischen Schlenker in die informative Satire, vervollständigt von der Gegenüberstellung des Gründungsparteitages der ‹Grünen› und einem Luftwaffenball und der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht in dessen Amtssitz — beide im Glauben, daß die Kamera noch nicht läuft.

Nach gut zwei Stunden Der Kandidat resümierte ich mit dem Passauer Kabarettisten Siegfried Zimmerschied: Die Satire ist nicht in der Lage, die Realität einzuholen. Der Kandidat ist (am Ende) Satire. Stoppen dürfte Der Kandidat den Kandidaten kaum. Allenfalls könnte er ein bißchen nachdenklich machen, allerdings nur diejenigen, die das ohnehin tun: nachdenken nämlich.

Flohmarkt: savoir-vivre, 1980

| Mo, 02.05.2011 | link | (2876) | 6 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kamerafahrten |

Chinesisch-amerikanischer Kulturaustausch

Wieder(ge)sehen

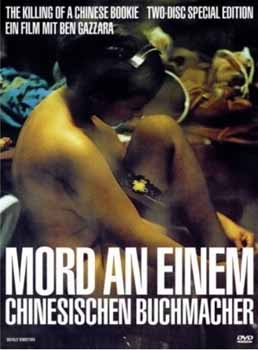

Cosmo Vitelli, Besitzer eines Sunset-Nachtclubs, hat die letzte Rate für sein Unternehmen an den Kredithai gezahlt. Um das Ereignis gebührend zu feiern, besucht er eine Spielhölle. Es geht schief, er unterschreibt einen Schuldschein über 113.000 Dollar, die er jedoch nicht zahlen kann. Bargeld steckt er immer gleich in seinen Club, in dem neben den Tänzerinnen noch ein grotesker Mister Sophistication Provinzler und manchmal einen verirrten Geschäftsmann platt unterhalten. Vitelli soll seine Schulden ‹abarbeiten›, einen chinesischen Buchmacher umbringen: «Nur einen Chinesen!» Nach anfänglichem Zögern wird er schließlich handgreiflich von dieser für ihn einzigen Lösungsmöglichkeit überzeugt. Kriegserfahren schleicht er sich in die unmittelbare Nähe des stark bewachten Chinesen. Der sagt noch «Ich war ein schlechter Mensch», und Cosmo ist seine Schulden zunächst mal los. Da er jedoch auch noch einige der Leibwächter des Chinesen erschießt, ist er der kriminellen Spielhöllenclique ein zu großer Risikofaktor geworden. Es sterben noch einige, Cosmo jedoch nicht. Zwar verliert er seine Freundin, eine der Tänzerinnen seines Clubs, da deren Mutter Angst vor der Polizei hat, aber er hat ja noch seinen Nachtclub, und den liebt er. Und sonst gar nichts. Dorthin geht er und sagt, wie üblich, die letzte Nummer selbst an.

Das klingt zunächst alles nach Massen-Krimi-Produktion à la USA. Hollywood ist es auch, aber eher aus der Gegenrichtung, also ebenfalls spannend, aber ruhiger, erzählerischer. Doch es geht Cassavetes ohnehin nicht um diese eher schlichte Geschichte. Es geht ihm um das Milieu und um die Person des Cosmo Vitelli, den er mit psychologischer Sorgfalt und Feinfühligkeit ebenso zeichnet wie diesen somnambulen Glitterkosmos, in dem der ein kleines Reich beherrscht. Eine gedimmte Welt ist das, deren Nachtbeleuchtung kein genaues Erkennen der Hintergründe mehr zulassen will; eine, in der Höflichkeit verkommen ist zum Bruderkuß vor dem Dolchstoß in den Rücken; eine, in der die Masse Mensch längst zur Masse Ware reduziert ist. Die Optik von Cassavetes ist identisch mit dem Schummerlicht dieser Nachtwelt: knapp vor der absoluten Dunkelheit; Farben, wie man sie nur sieht, wenn man sich eine Zeitlang in solcher Umgebung aufgehalten hat, an die man sich eben erst langsam gewöhnen muß. Diese Spannung hat John Cassavetes mit genauester Ungenauigkeit gemalt. Die Kamera von Fred Elmes und Mike Ferris hat genau den Blickwinkel dieser unterhalb eines wohlanständigen Lebens treibenden Menschen, das jedoch nicht minder seine Ordnung hat.

Das klingt zunächst alles nach Massen-Krimi-Produktion à la USA. Hollywood ist es auch, aber eher aus der Gegenrichtung, also ebenfalls spannend, aber ruhiger, erzählerischer. Doch es geht Cassavetes ohnehin nicht um diese eher schlichte Geschichte. Es geht ihm um das Milieu und um die Person des Cosmo Vitelli, den er mit psychologischer Sorgfalt und Feinfühligkeit ebenso zeichnet wie diesen somnambulen Glitterkosmos, in dem der ein kleines Reich beherrscht. Eine gedimmte Welt ist das, deren Nachtbeleuchtung kein genaues Erkennen der Hintergründe mehr zulassen will; eine, in der Höflichkeit verkommen ist zum Bruderkuß vor dem Dolchstoß in den Rücken; eine, in der die Masse Mensch längst zur Masse Ware reduziert ist. Die Optik von Cassavetes ist identisch mit dem Schummerlicht dieser Nachtwelt: knapp vor der absoluten Dunkelheit; Farben, wie man sie nur sieht, wenn man sich eine Zeitlang in solcher Umgebung aufgehalten hat, an die man sich eben erst langsam gewöhnen muß. Diese Spannung hat John Cassavetes mit genauester Ungenauigkeit gemalt. Die Kamera von Fred Elmes und Mike Ferris hat genau den Blickwinkel dieser unterhalb eines wohlanständigen Lebens treibenden Menschen, das jedoch nicht minder seine Ordnung hat.Ben Gazzara spielt den Hüter seiner selbstgeschaffenen Realität fast literarisch konzis. Sein Gesicht zeigt immer die Anspannung solchen Lebens, seine schauspielerische Leistung läßt Cassavetes' Absicht, diese scheinbar traumhaft dahintreibende ‹andere› Wirklichkeit einer völlig materialisierten Welt zu zeigen, geradezu plastisch werden.

Ein Ausschnitt US-amerikanischen Nachtlebens, wie es über die Massenproduktionen zwar hektisch und laut, aber letztlich einförmig und -tönig vermittelt wird, ein Land eben, das auch nur über begrenzten Möglichkeiten zu verfügen scheint. Cassavetes eigenartiger Film mit außergewöhnlichen Schauspielern zeigt jedoch auf eine still-aufregende Weise, daß es es filmisch noch ein anderes Amerika gibt, sogar im Norden des Kontinents.

Mord an einem chinesischen Buchmacher

(The Killling of a Chinese Bookie)

Drehbuch und Regie: John Cassavetes

Kamera: Fred Elmes, Mike Ferris; Musik: Anthony Harris; Länge: 3.100 m (115 Min.); USA 1976

Darsteller: Ben Gazzara, Robert Philips, Meade Roberts, Azizi Johari

Abbildung: © Koch Media Deutschland GmbH

Flohmarkt: savoir-vivre 1977

| Fr, 01.04.2011 | link | (2323) | 4 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kamerafahrten |

Entfesselte Stürmerei

Gestern wollten die schweizerischen Parlamentarier die Arbeit niederlegen, um in die Ferne zu sehen, in die Republik Südafrika. Darüber wurde von den direktesten aller Demokraten abgestimmt. Heraus kam dabei: Weiterarbeiten! Worauf Anarchie oder auch Revolution ausbrach unter Burgern und Bürgern. Man ließ die Gesetzgebung sozusagen links liegen und eilte ins Fernsehzimmer. Dort schoß nämlich einer, der ansonsten etwas anders geartet ist als seine Landsleute, selbige in den Himmel. Man möchte ein Kreuz aus Asche machen über diese Schweizer.

Revolution gab es dort allerdings schon einmal, zumindest im welschen Teil des Landes. Vermutlich lag es am Französischen, das dort gesprochen wird, möglicherweise auch daran, weil auf der anderen Seite des Röstigrabens ganz gerne mal ein wenig nach Nordwesten geschielt wird. Im Genève der frühen Siebziger ging man jedenfalls auch auf die Barrikaden — monter au créneau —, wie weiland der Rote Dany, als der Strand noch unterm Pflaster lag und bevor er die Partyfront entdeckte und dabei ganz grün wurde. Daraus ergab sich unter anderem auch das, was als Emanzipation in den Sprachgebrauch eingegangen ist und heutzutage häufig leicht mißverständlich gebraucht wird. Mein Bauch gehört mir hatte zu dieser Zeit sozusagen eine etwas tiefergehende Bedeutung.

«Nachgeborene können sich das nur noch schwer vorstellen», stimme ich der Besprechung bei TopTV zu, die einige inhaltliche wie sprachliche Ungereimheiten birgt, aber es im wesentlichen erfaßt: «Auch die Schweiz [...] hatte mit den sozialen Korrekturvorschlägen enthemmter Studenten zu kämpfen. Von wegen Abtreibung, Gleichberechtigung, Dehierarchisierung, freie Liebe und so weiter. [...] Serge Gainsbourg, den wilden Pariser Chansonnier, kennt man beispielsweise auch außerhalb Frankreichs. Dass aber ausgerechnet der erotomanische Skandalier (Je t'aime!) und Frauenheld mit der neuen Minirockmode so seine Schwierigkeiten hatte, das verblüfft auch die junge Genfer Studentin Lucie [...], die gerade beim Fernsehpraktikum dokumentarisches Material aus den 60-ern auswertet. Viel entscheidender ist aber ein anderer Filmschnipsel aus jenen bewegten Tagen, auf dem das 19-jährige Mädchen ihr Ebenbild erkennt: eine feministische Studentenaktivistin, die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten scheint.» Letzteres stimmt so nicht, denn es ist ein ebenso junger, ihr recht zugeneigter Kollege, der vom Teint her dem oben verlinkten ähnelt, der auf dem Bildschirm eine verblüffende Ähnlichkeit feststellt.

Die junge Frau wird etwas später noch einmal daran erinnert und spricht ihre in einer gänzlich anderen, möglicherweise einer gestrigen Welt lebende Großmutter daraufhin an. Die antwortet geradezu verzückt lächelnd mit «Ach, mein liebes Geschenk»; es konnte aber auch mein Liebesgeschenk geheißen haben, eine Assoziation, die sich im Film erst später anbietet, wenn die Zusammenhänge klarwerden, wenn sich herausstellt, daß Leihmütter möglicherweise eine Erfindung der Frauenbewegung waren. «Lucies mysteriöse Doppelgängerin heißt Geneviève», so weiter im Text von TopTV, «[...] Offenbar hat die Familie den Platz der studentenbewegten Phantomfrau aus der Ahnengalerie gestrichen. ‹Eine gefährliche, drogensüchtige Anarchistin› sei Geneviève gewesen, so versichert es der Opa seiner gleichfalls ahnungslosen Tochter [der Mutter von Lucie]: ‹Wir haben dich gerettet.› War Geneviève gar bei der RAF?» Nein. Eher in der Kommune von Otto Muehl, deren «reichianischen» Urschreie kurz durch das alte Filmmaterial im neuen gellen.

arte wiederholt den Film, dessen Originaltitel Déchaînées lautet, was gleichermaßen mit entfesselt oder auch stürmisch (in weiblicher Form) übersetzt werden kann und deutschsprachlich als Frau und frei frauenillustrig verkümmert, am 24. Juni um ein Uhr in der Früh, wenn im Fernseher garantiert niemand mehr kickt und vermutlich auch niemand mehr Gesetze ändern muß.

Ich komme darauf, da Eva Lirot das Thema angetippt, das sich bei mir jedoch erweitert hat, da ich immer wieder mal mit Kopfschütteln bedacht werde, wenn ich den ganz Jungen aus der Zeit erzähle, in der es hieß Wer einmal mit derselben pennt, gehört schon zum Establisment — wobei es hier wohl heißen muß, wer einmal mit demselben —, aus dem sich etwas später die Singelei entwickeln sollte, die heutzutage nichts anderes mehr bedeutet als Sehnsucht nach Zweisamkeit. Vor allem aber geht es in diesem Film nicht alleine um die Freiheit der oder durch die Sexualität. Es sind gesellschaftliche Werte, die als die ganz alten sich wieder Bahn durch die neueren zu brechen versuchen, oder letztgenannte, die mittlerweile häufig unfreiwillig in ein Dasein als Alleinerziehende münden oder dort gar enden. Die Konfrontation ist es, die dieser Film in Bild und Wort, sowohl in Darstellung als auch in Regie herausragend zeigt, das Aufeinanderprallen der althergebrachten Lebensform Familie, Vater, Mutter, Kind mit der der «alleinstehenden», kämpferischen Mutter, die zu ihren Eltern (in etwa) sagt: Er ist nicht mein Gefährte, er ist mein Liebhaber, ich bügle ihm nicht seine Hemden.

Das im Film gezeigte historische Bildmaterial stellt sich dabei als dramaturgischer Kniff heraus, da es nicht nur zeitlich die verschiedenen Ebenen verdeutlicht. Ein weiterer schweizerischer Filmemacher drängt sich dabei auf: Alain Tanner. Er hat mit Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 insofern bereits (Film-)Geschichte geschrieben, als er schon 1976 das Ende der großen Revolution andeutete, das Ende der Barrikadenkämpfe und der Rückzug ins Private, auf ein bäuerliches Anwesen, wo der rundliche und schüchterne Protagonist sich zum Geburtstag eine sexuelle Tollheit wünscht: mit zwei Frauen schlafen zu dürfen. Inmitten von braun und blond (in Gestalt der zauberhaften Miou-Miou) wird ihm sein Wunsch gewährt. Der im Jahr 2000 fünfundzwanzig Jahre alte Jonas lebt bei Tanner dann in einer Zweierbeziehung mit einer Afrikanerin und träumt als Filmer davon, Müll zu zeigen. — Aber meine Empfehlung ist alles andere! Die ist hervorragendes Kino, aktuell und aufklärend, aber durchaus unterhaltsam, für Zwanzig- bis Vierzigjährige. Drüber oder auch einiges drunter geht ebenfalls, denn es geht keineswegs in der Weise hin und her, daß die Sittenpolizei angerufen werden müßte, auf daß sie ein Stop-Schild anbringe.

Also: am 23. Juni beginnt das Spiel Deutschland gegen Ghana um 20.30 Uhr, ist demnach längst zuende, wenn dieser sehenswerte Film gesendet wird. Die Schweiz wird wohl am 21. beerdigt werden. Und ich werde vermutlich bereits heute Abend Asche über Les Bleus gestreut haben.

| Do, 17.06.2010 | link | (2632) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kamerafahrten |

Syn- und asynchron

Der Unerträglichkeit der Länge geschuldet. Vielleicht aber auch, weil es ein Thema leicht neben meinem ursächlichen Beitrag ist: Ergänzung und Antwort zu den Einlassungen der Herren Nnier und Terra40.

Behaupten könnte ich jetzt, mich ginge das alles nichts an, da ich ohnehin nur seltsame und geschwätzige französische Spielfilme anschaue. Erleichternd oder erschwerend, je nach Sichtweise, wirkt sich aus, daß Neuerscheinungen, seit ich mit Journalismus nichts mehr zu tun habe, der mich in die Pflicht genommen hatte, an mir abprallen. Und ins Kino gehe ich seit Jahren nicht mehr, da mein bereits lädiertes Gehör die irrsinnige Lautstärke in den Kinos nicht erträgt, die dort mittlerweile Normalpegel sind. Aber es geschieht auch im Fernsehen höchst selten, daß ich mir Spielfilme anschaue. Ich bin ein Freund der (unten erwähnten) Dokumentation, gerne des Theaters und der Oper, nirgendwo kann ich meine schöne, verehrte und innig geliebte Sopranistin(nen) so tief ergründen, manchmal reicht mein sehnsuchtsvoller musikalischer Blick bis zur, sag' ich mal, letzten, auf dem Magen liegenden Zahnarztrechnung. Bevor ich mir einen schlimme US-Streifen nachempfundenen Tatort anschaue, schaue ich mir lieber einen Film über «Yakmist in der Energiewirtschaft der inneren Mongolei» an. Und wenn dann doch tatsächlich mal englischsprachiges Kintop als wirklich empfehlenswert über drei Empfehlungsecken bei mir angekommen ist, dann lege ich es mir meist als DVD zu. Dann kann ich mir eventuell die jeweilige Sprache aussuchen. — Ach, ich fröne schon wieder dem Abschweiflertum ...

Zurück: Ich bin ohnehin der Meinung von Nnier zugeneigt. Und unterstreiche das vom Kulturimperialismus gleich dick und fett mit. Wann wird denn an US-Spielfilmen wirklich mal lohnenswertes gesendet? In der Regel sind das doch die Werke, deren Botschaft besonders der Deutsche sich zu unterwerfen allzu bereit ist. Die wenigen aus den USA, die mich interessieren, sind sprachlich häufig derart diffizil, daß der aktive Wortschatz meines dem Alltag zugewandten Englisch dazu oftmals nicht ausreicht. Ich erinnere mich an die Begeisterung, mit der ein seinerzeit mit mir annähernd befreundeter Mediziner mit nordamerikanischer Krankenhauserfahrung von den opulenten originalsprachlichen Dialogen der Koreakriegs-Chirurgen in MASH friwohlig berichtete. Ich habe mir den Film deshalb extra dreimal in der US-englischen Version angeschaut. Erkannt habe ich die gepriesenen sprachwitzigen Feinheiten dennoch nicht. Deshalb bin ich dann froh, wenn Spielfilme (gut) synchronisiert* sind.

Womit wir beim Problem wären. Der größte Teil dieser Sychronisationen ist meist ohnehin derart runtergenudelt — und häufig sprachlich auf Breitenwirkung hin angelegt —, daß es auch schon keine Rolle mehr spielt. Auf mehr Qualität müßte geachtet werden. Das geht, aber es kostet Geld. Und das auszugeben sind Produzenten, oft genug mit Verleihern verbandelt, längst nicht mehr bereit. Es würde unter Umständen die Einspielergebnisse von dreistelligen Millionen US-Dollar gefährden. Da es den meisten Zuschauern ohnehin wurscht zu sein scheint, allemale unterhalb von A-Produktionen, wird das quasi analogisch im Schnellverfahren abgewickelt. Fast Food eben. Was Sorgfalt leisten kann in der Synchronisation — von Nniers Hinweisen mal abgesehen — belegte vor ein paar Jahren Cyrano de Bergerac (hier teilweise thematisert). Von da an ließe ich mit mir reden, was die Qualität von Synchronisation betrifft. Sicherlich gibt es weitere Beispiele, auch unter englischsprachigen Spielfilmen. Aber mir sind keine bekannt. Was selbstredend auch meinem mangelnden Interesse geschuldet ist.

Wollen Sie tatsächlich alles untertitelt haben, wie das bei Ihnen in den Niederlanden, aber auch in anderen Ländern üblich ist? Ich bekomme bereits in den von mir bevorzugten Dokumentationen Zustände, wenn ich lesen muß, was da angeblich gesagt wurde. Das alleine ist — auch aus der Weltarbeitssprache Englisch «übersetzt» — teilweise bereits filmerweichend falsch. Oft genug fällt mir dabei das abgegriffene Praktikant ein. Denen will ich das gar nicht mal vorwerfen, da es ihnen meistens an Wissen und Erfahrung mangelt. Da wird seitens der Produzenten unsäglich geschludert. Kostenreduktion nennt man das wohl, neudeutsch gerne sparen genannt. Und was macht der Zuschauer bzw. -hörer eines aserbeidschanischen, finnischen, oder, en vogue mit zunehmender Tendenz, chinesischen Spielfilms? Wer untertitelt da? Diejenigen, die auch die Gebrauchsanweisungen oder die Reiseprospekte übersetzen? Die reizende Studentin etwa der Germanistik im zweiten Semester, die vom Padre Patrone des Medienkonzerns in den koproduzierenden Sender hineinbugsiert wurde? Mittlerweile verstehen immer mehr junge Menschen nicht einmal mehr die Sprache des Landes, in dem sie aufgewachsen sind und dessen Nationalität sie oft auch besitzen; Frankreich wäre da wohl nur ein Beispiel. Die umseitig erwähnte Fernsehanstalt TV 5 Monde der francophonen Gemeinschaft untertitelt auch. Aber in Französisch. Unter anderem deshalb, damit die zuschauenden Hörer überhaupt mitkriegen, was die in den Spielfilmen da quasseln. In der Landessprache, wohlgemerkt.

Was sie als «Filme mit künstlerischen Ansprüchen» bezeichnen — davon mal abgesehen, daß das eigentlich jedem Film innewohnen sollte —, also gut, «Kunstfilme», die «auch in den dritten Programmen der deutschen Fernsehsender im Originalton und untertitelt gesendet werden», womit gemeint sein dürfte, daß sie sich vom normalen Programm durch besondere Intentionen und Produktionsweisen abheben, die richten sich bereits an eine Minderheit. Von der kann unter Umständen bereits von einer Mehr-, zumindest aber Zweisprachigkeit ausgegangen werden, die dieses Metier erforderlich macht. Menschen, die sich solche Filme gezielt anschauen, bewegen sich in der Regel auf internationalem Parkett, wenigstens geistig. Die englische Sprache dürfte Bestandteil dessen sein. Beim innermongolischen Dialekt wird's dann schon schwieriger.

Ich hatte einmal das Vergnügen, mit einer Künstlergruppe aus diesem Sprachraum zu tun zu haben. Verstanden haben wir uns prächtig. Am besten verständigt man sich mit Menschen in einer Sprache, die niemand richtig beherrscht, vollends fröhlich wird's dann, wenn der Wodka als Übersetzer tätig wird. Diese Künstlergruppe stellte unter anderem Filme über ihre Arbeit her. Selbstverständlich in ihrer Sprache, versehen mit ein paar selbstgebastelten englischen Untertiteln. Wie auch anders? Gerne hätte sie wenigstens einen richtigen Kommentar dazu gehabt. Das aber hätte, zumindest für die Produktion im obendrein weit entfernten Studio, viel Geld erfordert. Das sie nicht hatten.

Und aus dieser Perspektive sollte unter anderem die Tatsache betrachtet werden, daß auch viele Spielfilme, von wem auch immer untertitelt, gesendet werden. Sie werden meistens bereits sehr preisgünstig für die Mitternachtsschiene der vom normalen Alltag übriggebliebenen null komma neun Prozent Zuschaueranteil eingekauft. Vermutlich keine Fernsehanstalt wäre bereit, die doch recht aufwendige sprachliche Adaption für einen Streifen zu bezahlen, der nach der Ausstrahlung für immer ins All entschwindet. Nicht einmal für englischsprachige Produktionen. Da sei Götze Sport vor. Zum Beispiel. Was nicht heißen soll, daß alle in Originalssprache gesendeten Spielfilme diesem Gesetz unterliegen. Selbstverständlich liegen hier Bedarf und Notwendigkeit vor. Aber einige dürften durchaus darunterfallen.

* Gestatten Sie mir eine kleine Anmerkung: Nachsynchronisieren bedeutet, wenn Filme, meist bei schlechter Tonqualität, beispielsweise bei Außenaufnahmen oder anderen Gegebenheiten, von den Darstellern selbst im Studio in der Sprache des Films nachgesprochen werden. So ähnlich jedenfalls. Das komplette Übertragen in eine andere Sprache wird im Deutschen schlicht Synchronisieren genannt.

| Di, 09.02.2010 | link | (2710) | 10 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kamerafahrten |

Haut bas fragile

«Kurz, das Leben, das hätte ich gern einfangen wollen», so sprach Jean-Luc Godard im Oktober 1965 in den Cahiers du Cinema über seinen Film Pierrot le Fou, «aber das Leben wehrt sich heftiger als (ein) Fisch, es gleitet uns durch die Finger ...» — Daß es hin und wieder dennoch möglich ist, den Fisch Leben einzufangen, daß dieses Wunder im Kino immer wieder einmal geschieht, hat Godard selbst oft bewiesen. Ein anderer, der dem Anfangsversprechen der Nouvelle Vague die Treue gehalten hat, ist Jacques Rivette — in Vorsicht: Zerbrechlich! aus dem Jahr 1994 scheint es, als werde eine Verheißung eingelöst.»Es ist selten, daß ich mich über eine Filmbesprechung so richtig freuen kann. Das ist hier der Fall. Sicher nicht nur, weil darin ein Film mit höchstem Lob ausgestattet wird, der zu meinen gemochtetsten gehört, sondern darüber hinaus auch deshalb: «die wunderbare Sängerin Enzo Enzo tritt mehrfach mit ihrer Band auf» (ich bin seit Aphrodites Geburt also in diese Pariserin mit eigentlich slawischem, allerdings französisch verdünnisiertem Blut abgrundtief oder überirdisch verliebt). Es hat, so schlicht wie momentan eben möglich formuliert, einfach Stil, wie Götz Kohlmann diesen Film beschreibt, ihn analog des Titels analysiert, kommentiert und dabei unprätentiös seine Kenntnisse des (nicht nur) französischen Kinos und die eigene Beobachtungsgabe vermittelt.

«Gleich Seifenblasen, die durch sommerliche Straßen fliegen, strömt, tanzt dieser knapp dreistündige Film an seinem Betrachter vorbei. Er ist von einer solchen Harmonie, daß man in der Betrachtung immer ruhiger und ruhiger wird. Es gibt nur wenige Filme, die uns zu verwandeln vermögen wie eine gelebte Erfahrung, es gibt nur wenige, die uns die Welt danach mit ihren klareren Augen sehen lassen, denn meist kommen wir doch mit unserem eigenen trüben Blick wieder aus dem Kino heraus. Nach Vorsicht: Zerbrechlich! scheint es in der Innen- und Außenwelt heller und freier geworden zu sein.»Die gesamte Besprechung läßt sich hier Schöner denken.

Die mangelnde Kreativkraft hat dieses Textchen aus dem Archiv heraus formuliert. Mehr geht nicht zur Zeit.

| Fr, 13.02.2009 | link | (3731) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kamerafahrten |

Doppelter Lorbeer

«Denn wenn man Erzählungen schreibt oder liest, sieht man Landschaften, sieht man Gestalten, hört man Stimmen: Man hat ein naturgegebenes Kino im Kopf und braucht sich keine Hollywoodfilme mehr anzusehen.»

Gianni Celati, Cinema naturale, Wagenbach 2001

«Das Wort besitzt die unschätzbare Gabe, die Faszination des Möglichen hervorzurufen und aufrecht zu erhalten», so Francis Vanoye in seinem Buch L’image et la parole, im Kapitel über Eric Rohmer.

In Filmen, in denen Liebe Bestandteil der Handlung ist — und wo wäre das nicht der Fall, irgendwie?! —, bei denen und für die ich ins Schwärmen gerate, findet, wie in jedem wirklich guten (Dreh-)Buch, Sexualität in der Phantasie, nicht auf der Leinwand oder auch dem Bildschirm statt. Es bedarf ihrer Schilderung nicht. Ich benötige keinen Hinweis auf einen Vortrag über die Beschaffenheit dieser feinsten, dünnwandigen Blutgefäße, in denen der Stoff- und Gasaustausch mit den Körperzellen erfolgt, die Bindeglied sind zwischen Arterien und Venen, ich will keine Lichtbilder vom Danach, wie es sich frühmorgens aus dem Bett quält — mir ist bekannt, welch' poetische Schlacht zwei Neiglein eines zehn Jahre alten Champagners über die Krieger Kapillaren in den Teilen jener Körper hat toben lassen, die sich bereits für die Praxis im Arbeitstag präpariert hatten.

Der mehr gehauchte denn ausgeführte Kuß reicht mir — und damit meine ich ohnehin nicht die meist schmatzende, gewalttätig, nachgerade kannibalistisch wirkende und sich wohl bald auch im Nachmittagsprogramm weiter unten fortsetzende Penetration. Ich weiß, wie er aussieht, wie er ihm ins Gesicht geschrieben steht, der kleine Tod des Mannes (nach dem das Leben der Frau gerne noch ein bißchen weiterginge; aber ach ...). Er ist mir auch assoziativ Finale genug. Denn ihm voraus gingen Bewegungen, Blicke, Berührungen, Wörter und Worte, ausgeführt und gesprochen von Schauspielern, denen ein schlüssiges Drehbuch und eine einfühlsame Regie sanfte Herausforderung ihres Darstellungsvermögens sind. Dieses Drehbuch ist vorbereitet wie die Menschen, die eine gute (durchaus schlichte) Handlung zum Höhepunkt treiben: Es ist immer wieder überarbeitet, oft von mehreren Autoren, die im Leben stehen und nicht hinterm Schreibtisch sitzen und auf Quoten schielen, auf seine Authentizität (so heißt das ja heute), seine Schlüssigkeit, seine Tragfähigkeit hin geprüft. Die Regie hat gemeinsam mit dem Besetzungsbüro die Darsteller ausgesucht. Sie haben mit ihnen Gespräche geführt, aus denen klar ersichtlich wurde, daß hier zwei die Rollen derjenigen spielen müssen und das auch tun, die unterschiedliche Charaktere bedeuten, beispielsweise in solchen Szenen:

Da der Literaturwissenschaftler, der während er die Crème löffelt und mit einem 89er Grand Cru aus Saint-Emilion hinunterspült, seiner Tischnachbarin bedeutet: «Wer das Gefühl reiner herausfiltern will, dem geht die Vorrenaissance einer in hundert Anspielungen lebendigen Antike verloren»* und überdies vergißt, welche Schande und wieviel Blut in diesen Liedern fließt. Und dort seine neben ihm sitzende, aufmerksame, sich auf ihn konzentrierende Zuhörerin, der er zum Kaffee in die Bibliothek gefolgt ist und die ihm dann das Gefühl rein herausfiltert, die ihm, quasi mit den Augen vorlesend, verdeutlicht, daß sie auch trotz solcher oder gerade mit solchen, dem Petrarca-Band entnommenen Worten sich ein paar Kinominuten später an seinen Körper schmiegen wird:

«Dich ihr, mit klugen Schilden (hinter denen

Euch weder Qual noch Mitgefühl entfärben)

gen Amors stets umsonst gespannten Bogen ...»

Und wieder ein paar Kinominuten später wird er vielleicht mit allem, das ein guter Film und sein Talent an Glück ihm ins Gesicht malen konnte, daliegen wie jener bäuerlich gewordene Max in Alain Tanners nach wie vor zauberhaftem und immer wieder gerngesehenen Film Jonas qui aura vingt-cinq ans en l'an 2000 (Jonas, der im Jahr 2000 25 Jahre alt sein wird), sozusagen zwei Lauras — die er sich zum Geburtstag gewünscht und die er bekommen hat — in einer neben sich, eine blonde und eine brünette, und wird die Kennerschaft wegwischen wie den Arbeitsschweiß der letzten Stunden (aber dabei bedacht sein, den Duft an sich haften zu lassen!**), die auf der Leinwand lediglich einen Umschnitt gedauert haben wird, er wird sich um nichts, aber auch gar nichts mehr scheren und den Krieg verherrlichen: «Ihr seht, wie tausend Tode ...» — er extemporiert noch, denn es ist (letztendlich) ein französischer Film, in dem nunmal immerfort gequasselt und abgewichen wird, fügt kleine ein, also:

«Ihr seht, tausend kleine Tode mich verderben:

doch nie hat Euer schönes Auge Tränen,

nein Zorn mir und Verachtung zugezogen.»

Worauf sie aus dem Bett hüpft, ihren schönen Körper kurz zeigt und, als italienische Einwanderin aus Bologna, lächelnd ‹singt›:

«Vivrommi un tempo omai, ch'al viver mio

tanta virtute à sol un vostro sguardo;

et poi morrô; s'io non credo al desio»

(Noch leb ich nun ein Weilchen — solche Freude/vermag ein Blick von Euch mir zu erregen;/und sterbe, wenn ich von der Sehnsucht scheide.)

Womit Buch, Regie und Schauspieler beweisen, wie man erotische Spannung sowie sexuelle Unangestrengtheit hält — und auch noch intelligent-witzige historische Volten reitet, ohne den Zuschauer zu düpieren, der von der Konkurrenz der Städte Bologna und Avignon im 14. Jahrhundert nichts weiß, die Anspielung auf den zweifachen Lorbeer des Wissenschaftlers in der Person der ‹doppelten› Laura aber ahnen kann; er hat ja, ohne jede Herablassung, jene erotische Poesie, die er als Phantasie mit nach Hause oder ins Bett nimmt — und die ihn, im nicht minder schönen Fall, möglicherweise auf einen sexuell-ekstatischen Zenit schießt.

* Petrarca, Franceso: Canzoniere, zweisprachige Gesamtausgabe (Interlinearübersetzung von Geraldine Gabor; ins Deutsche gebracht von Ernst-Jürgen Dreyer), Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1989, hier: Nachwort von Geraldine Gabor und Ernst-Jürgen Dreyer, S. 1056; daraus auch die Verse; siehe auch: Unterschiedliche Ansichten

** Napoleon schrieb in einem Brief an Josephine, sie möge sich nicht waschen, er komme (in zwei Wochen) heim.

| Do, 05.02.2009 | link | (5144) | 5 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kamerafahrten |

Le Winterkitsch

Le kitsch d'hiver. Wintermärchen.

Ein gutes Ende: Kitsch?

Ich erinnere mich sehr gerne und schaue es mir auch immer wieder einmal an, dieses im besten Wortsinn traumhafte Wintermärchen aus Eric Rohmers Zyklus Erzählungen der vier Jahreszeiten, in dem die junge Frau immer sicherer wird, eines Tages dem Mann wiederzubegegnen, von dem sie mit zunehmender Zeit mehr überzeugt ist, ihn nach wie vor zu lieben und er auch sie liebt. Mit dem sie ein Kind hat. Es entstand, wie in jedem x-beliebigen Softeisfilmchen, am sommerlichen Strand. Doch bereits der Verzicht auf das exakte Procedere verweist auf den Blick hinter das Bild. Eric Rohmer weiß ja, daß wir wissen, wie so etwas funktioniert. Er hängt die Wirklichkeit auch nicht mit fahlen Weichzeichnern zu.

Nach diesem kurzen Sommerlüftchen als Film-Entrée ist Winter. Ekelhafter Pariser Winter. In diesem flattert eine alleinstehende junge Frau mit einem etwa vierjährigen Küken von kahlem Ast zu saftlosem Zweig. Hier der bodenständige, eher vierschrötige, aber dennoch differenziert liebevolle Besitzer eines Friseurgeschäftes, Sinnbild der materiellen Sicherheit. Dort der gutaussehende, stille, belesene, allerdings tief im Katholizismus verwurzelte Bibliothekar, dessen Katechismusdenken ihm nur Denkschemata liefert, keine intellektuellen Argumente. Wie hat Arthur Rimbaud geschrieben? — «Es ist falsch zu sagen: ich denke. Es müßte heißen: man denkt mich.» Die junge Frau denkt — mit ihrem unverbildeten, also natürlichen, eben (noch?) nicht kanalisierten Satz. Ein Satz nur, ein holpriger zwar, aber eben ein selbstgedachter, bringt das Angelernte ins Wanken. Vom Übernatürlichen im Christentum sprechen die Freunde des in seinen Büchern Verlorenen, von der Transzendenz und Wiedergeburt außerhalb einer Religionslehre. Dieser Vielleser zitiert verzückt die malerischen, sinnbildhaften, die Statik ins Wanken bringenden Ausuferungen des Poeten, um ihm dann doch wieder den katholischen Lieben Gott ins Gedicht zu nageln. Sie hingegen meint schlicht, es müsse möglichst vieles von vielen Menschen und zu allen Zeiten in einem enthalten sein. Das sei erstrebenswert. Und der Friseur spricht von seinem neuen Laden in der Provinz und daß man Kundinnen nicht warten lassen könne, auch wenn das kleine Mädchen nunmal das Bedürfnis habe, eine Kathedrale von innen zu sehen. Beide lieben die junge Frau. Sie liebt auch die beiden Männer. Aber sie macht den beiden auch klar, daß jeder von ihnen sie niemals so lieben könnten, wie sie ihren Charles liebt. Sie liebt Charles, von dem sie nicht einmal den Nachnamen weiß. Irgendwas Niederländisches. Es kann auch was Dänisches gewesen sein. Aber was spielt das schon für eine Rolle?

Wer diesen hinter den Bildern tobenden Existenzkampf nicht sieht, sondern nur eine bewegt abphotographierte Restauration eines alten Hutes, für den mag das gelten, meinetwegen: Kitsch (den Milan Kundera auf die Verneinung der Scheiße reduziert oder, meinetwegen, anders definiert hat). Aber Rohmer verweist ja auf diese, ja — gottverdammte! — Scheiße zwischen den Zeilen. Er läßt sie überall hervorquellen. Houellebecq heißt Jacques Prévert ein Arschloch, weil er die Wirklichkeit verkläre. Was für eine Wirklichkeit? Die des Michel Houellebecq? Die des Arschloches Michel Houellebecq? Was ist es denn, wenn Prévért schreibt, er habe Vögel gekauft für die Geliebte? — Und Blumen. Und Ketten. Schwere Ketten.

«Und dann war ich auf dem Sklavenmarkt

Und hab dich gesucht

Aber ich habe dich nicht gefunden

Geliebte.»

Solches wird von Menschen genossen, die täglich acht Stunden an Fabrikbändern oder Versicherungs- oder Verlagscomputern malochen. Sie lesen es — unwissend? — quasi als Umhüllung der alltäglichen Scheiße. Doch die Vermutung liegt nahe, daß aus der Hülle etwas hervorquellen und sich verbreiten könnte, das sich als Natur erweist. Und ist das ein weniger anspruchsvolles Etui als die alljährliche Flucht des wehenden Schals ins Walle-Gewalle auf dem Grünen Hügel, ins nietzschesche «Gequake von Bayreuth», oder in die Loge irgendeiner Nationaloper? Ich kann es ja auch so machen, mon cher Houellebecq — ich zitiere, unter Verzicht auf den Rest Ihrer dreihundertsiebenundfünzig (deutschen) Seiten, den Schluß Ihrer Elementar-teilchen:

«Wir glauben heute, daß Michel Djerzinski in Irland gestorben ist, eben dort, wo er beschlossen hatte, seine letzten Lebensjahre zu verbringen. Wir glauben weiterhin, daß er, nachdem seine Arbeiten beendet waren, beschlossen hat, zu sterben, da ihn keinerlei menschliche Bande mehr zurückhielten. Zahlreiche Zeugnisse bestätigen seine Faszination für diesen äußersten Zipfel der westlichen Welt, der ständig in wechselhaftes, sanftes Licht getaucht ist, einen Ort, an dem er so gern Spaziergänge unternahm und an dem, wie er in einer seiner letzten Aufzeichnungen schrieb, ‹Himmel, Licht und Wasser verschmelzen›. Wir glauben heute, daß Michel Djerzinski ins Meer gegangen ist.»

Und nun? Das ist das Ende. Kitsch? Und was ist vor dem Ende? Ihr Sendungsbewußtsein? Ihre Aussage? Ist das Klitterung? Ja, es steht noch mehr drinnen in Ihrem durchaus lesenswerten Buch, Monsieur. Aber Prévert oder Rohmer beginnen mit dem Ende. Von hier aus träumt der Kulturwissenschaftler ebenso weiter wie die ständig zitierte Fabrikarbeiterin, die die Wäscherin abgelöst hat und die gerade von derjenigen abgelöst wird, die den ganzen Tag Zahlen und Fakten (oder Bewerbungen) in den Automaten hackt. Und manchmal platzt der Traum im Hirnkino, und man ist hellwach, man schüttelt sich — und sitzt mittendrin im Anfang.

Wir müssen einfach nur lesen — wie die Blinden, die am Ende des Films sitzenbleiben, um nicht von den Analphabeten niedergetrampelt zu werden, die ihr Studium an der Elite-Universität im immer vorwärts gerichteten sechssemestrigen Schnellgang absolviert haben. Und vielleicht sollte man dabei auch die Rudergänger der Revolte nicht vergessen, die auf dem Weg in die Steuerzentralen der Konzernschlachtschiffe den ganzen Denkmüll von einer besseren Gesellschaft in die Kloake der Ideale gekippt haben.

Die beiden in Rohmers Wintermärchen haben sich nur deshalb verloren, weil sie ihm in ihrer häufig vorkommenden Unkonzentriertheit eine falsche Stadt aufgeschrieben hatte. Die Häuser in der einen wie in der anderen Stadt waren abgerissen worden. Einfach so. Ein lapidarer Satz aus der jungen Frau an den kopfschüttelnden Friseur. Ohne ökobiologische Hintergrundsdebatte. Sowas kommt eben vor in einer solchen Scheiß-Gesellschaft. Alleine deshalb konnte sie ihn also nicht finden. Das ist nicht viel, aber eine Menge. Und es nährte ihren Glauben.

Nach vielen Jahren sitzen sie sich im Autobus gegenüber. Sie und ihr Seefahrer. Kurz nach dem wiederholten Beginn der Geschichte bricht Rohmer ab. Alles steht auf, während der Abspann noch läuft. Man muß unbedingt einen trinken gehen. Dabei hat die Historie doch gerade ihren Anfang genommen. Für sie bedürfte es der Fortsetzung in einem weiteren Film, um die Mitteilung zu verstehen. Aber Rohmer schart ein paar andere schöne, weil interessante Gesichter um sich und läßt sie sachte ein anderes Chanson trällern. Gehet hin in Frieden.

Eric Rohmer: Wintermärchen, Frankreich 1992

| Fr, 18.07.2008 | link | (4012) | 6 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kamerafahrten |

Hörbuch und Film

zum Buch, damit habe ich so meine Probleme, Frau Flüchtig und Herr Hap.

Ein Freund des Hörspiels bin ich durchaus und gerne. Aber bei dem Begriff Hörbuch legt sich meine Dackelstirn in Denkerfalten. Man kann einen Stoff wie beispielsweise Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins dramatisieren (und ihn dann umbetiteln, wie ich das gerne tue). Dann wird's gegebenenfalls zum Hörspiel, dann wird darin eben gespielt, wie im Film. Aber ein Buch hören?

Für jemanden, der eines Gebrechens wegen nicht in der Lage ist, es selber zu lesen, der mag sich die digitale Vorleserin ins elektrifizierte Haus kommen lassen, das ist einzusehen. Doch ich werde den Verdacht nicht los, daß es nach den — ehrenwerten! — Anfängen zu Beginn der Neunziger in den Köpfen der jungdynamischen Neuverleger kassenartig klingelte, da sie erkannten, wie zurückgenommen in Zukunft der Mensch würde mit dem Alphabet umgehen (können). Das war ja auch mit der Grund für den (großartigen!) francophonen Sender TV5MONDE, die Spielfilme in der französischen Originalsprache französisch zu untertiteln. Nun gut, ein wenig ging es auch darum, den Zugang zum oftmals weggenuschelten Französisch zu erleichtern, vor allem in dem Teil Canadas, in dem die Ursprache zusehends am verschwinden war (und ist, denn auch dort wird eben überwiegend der — nicht untertitelte — Unterhaltungsmüll konsumiert). Aber mir sagte mal einer der Verantwortlichen, die Untertitelei sei durchaus auch der Tatsache geschuldet, daß es immer weniger Muttersprachler gebe, die die Sprache ihres Vaterlandes sprächen — nein, so herum: nicht wüßten, wie es geschrieben wird, was sie (und die da im Fernseher) da sprächen. In Frankreich beispielsweise ist das ein elementares Problem. Und es wird wohl nicht mehr allzulange dauern, bis ARD-Tagesschau und ZDF-Heute ihre Sendungen deutsch untertiteln werden, um den analphabetischen Turm von PISA wenigstens ein bißchen abzustützen. Ohne zynisch werden zu wollen, sondern nur um ein bißchen sarkastisch Assoziationen herzustellen: Bei PHOENIX sind die Nachrichten längst durch die Gebärdensprache untertitelt.

Ein Buch also hören? Zwar kann ich mich dabei auch in den Sessel setzen (aber nicht mehr ein wenig in Herrn Beethovens Coriolan-Ouverture in der wunderbar bombastischen Interpretation von Léo Ferré hineinhören). Anders: Die Vorleserin gibt mir bereits eine Interpretation vor. Ich aber bevorzuge die Urvariante von Gianni Celati, der in Cinema naturale schreibt:

«Denn wenn man Erzählungen schreibt oder liest, sieht man Landschaften, sieht man Gestalten, hört man Stimmen: Man hat ein naturgegebenes Kino im Kopf und braucht sich keine Hollywoodfilme mehr anzusehen.»

Womit wir beim Film zum Buch wären. Es mag sein, daß Philipp Kaufmans Film Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins eine der wenigen Ausnahmen von der Regel ist. Es gibt sie, das ist bekannt. Von Cyrano de Bergerac wissen wir's, zumindest Herr Pfitzinger und ich. Recht gerne erinnere ich mich auch an Die Blechtrommel, dessen Adaption Volker Schlöndorff recht gelungen ist. Bin ich jetzt mal (wieder und gerne) ein bißchen deutsch- und amifeindlich: Er hat's Kinomachen ja auch im Filmland Frankreich gelernt.

Aber ich bin insgesamt allzu oft enttäuscht worden von diesen Versuchen, Bücher in Bilder umzusetzen. Vor einiger Zeit, als der Rummel wieder abgeklungen war, habe ich's mal wieder versucht, da ich Elementarteilchen zwar für kein sonderlich gutes, aber doch auf jeden Fall für ein wichtiges Buch hielt und halte und nach langem Warten mir dann doch ein eigenes Urteil darüber bilden wollte. Das war ja dann sowas von niederschmetternd schlimm, daß ich das hier nicht verlinken werde. Oskar Roehler heißt der Regisseur, der mir alles gezeigt hat, nur nichts vom Buch, der da was nicht verstanden hat, der versucht hat, elementare Teilchen einer Gesellschaftskritik unter einen internationalen Hut zu zaubern. Und's war dann doch wieder eines dieser von Deutschen so geliebten Baseballkäppis mit Constantin-Schriftzug, die ihm der Eichinger Bernd aufgesetzt hat. «Der Mensch, über den wir hier sprechen, wird sich ohne Sexualität fortpflanzen», lese ich bei Michael Dlugosch, «— und alle damit zusammenhängenden Konflikte werden verschwinden.

Dieser Satz, Houellebecq zitierend, stand im ursprünglichen Drehbuch zu ‹Elementarteilchen›. Im Film kommt er vor, aber als allzu belangloser Nachtrag über zukünftige Entwicklungen; für die Verfilmung ist die Wirkung seines unerhörten Inhalts auf Publikumsverträglichkeit gedimmt.»

Aber das ist ja gar nicht das Thema hier. Vermutlich werde ich mir den Film dann doch ansehen, wenn auch eher im Heimkino. Denn wenn Herr Hap schreibt: «Einer der wenigen Filme, die einer Buchvorlage gerecht wurden ...» Vielleicht nicht so sehr wegen Juliette Binoche. Und auch nicht wegen der Gefahr von Überlänge. Denn da sind wir uns seit Cyrano de Pardieu einig: Gute Filme können gar nicht lang genug sein. Wie Bücher, die man nicht mehr weglegen mag. Beim Selberlesen.

Und alle Nächte wieder ruckelt und zuckelt und zickelt Madame Magenta, und wieder will sie's nicht gewesen sein. Auch wenn's dann meistens wieder durch die Leitung fließt, wenn man mal wieder mit ihr ein wenig geplaudert hat nächtens am Telephon. Vermutlich ist sie schlicht einsam. Aber wenn sie so weitermacht, wird sie bald überhaupt niemand mehr liebhaben.

| Di, 15.07.2008 | link | (3155) | 4 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kamerafahrten |

Cyrano de Pardieu

hap schrieb zu Le Schmachtfetzen:

Lieber Stubenzweig, was ich nicht verstehe: Wie man jemals an Gérard Depardieus Schauspielkunst zweifeln konnte — Les Valseuses, Frau zu verschenken etc.pp. Die französischen Regisseure, die ihn einsetzten, wußten weiß Gott, was sie an ihm haben. Und der große Marco Ferreri wußte es auch — La femme dernière, mit Ornella Muti — mein Gott, was für ein unglaublicher Film. Ferreri hat ihn dann noch mal eingesetzt, ich glaub, der Film hieß Affentraum, Depardieu und King Kong, sehr passend.

Wenn du noch rausfinden könntest, wer die deutsche Fassung von Cyrano besorgt hat — die war genial. Dafür sollte es nachträglich den Nobelpreis für Übersetzung geben. Könnte man extra dafür einführen.

Was ich sagen will: Diese Huldigung an Cyrano de Pardieu gehört zu Stubenzweig at his best. Danke schön!

Schön, daß meine Liebeshymne an einen Film noch einen weiteren Menschen zum Klingen gebracht hat. Dann sind wir ja schon zu zweit. Das kommt bei hundert Klicks genau hin: zwei Prozent, mich eingerechnet. Oder mal eine Begebenheit ein wenig paraphrasiert: Als einmal eine Druckerei ein Buch ganz fürchterlich verdruckte und dementsprechend band und ich mich deshalb kurz vor einem Nervenzusammenbruch befand, meinte der Drucker-Binder, ich solle mich doch im Himmels willen nicht so haben. Daß beispielsweise die Register verschoben und ein paar Schnittspuren zu sehen seien, das würden doch höchstens zwei Prozent der Leser merken. Genau habe ich nicht mehr in Erinnerung, ob das beinahe zum Herzinfarkt geführt hatte, aber eines weiß ich noch genau, daß ich ihm, ob ruhig oder in Rage, geantwortet habe: Für genau diese zwei Prozent macht unsereins Bücher! Daraufhin hat er's nochmal gedruckt und gebunden, der Herr und seine Firma. Dieses eine Buch. Und dann, jedenfalls für uns, keines mehr.

Einen Preis für die beste deutschsprachige Synchronisation ausloben — das wär's tatsächlich! Und ihn Cyrano de Pardieu nennen. (Du erhältst den Preis für die Wortschöpfung!) Es wird mir, sobald greifbar, nicht schwerfallen, die DVD ein weiteres Mal einzulegen, um nachzuschauen, wer dieses Meisterwerk der sprachlichen Adaption geschaffen hat.

Denn — und das ist wieder typisch für das allgemeine Interesse an dieser Art von (Film-)Arbeit — übers Netz ist's nur schwierig herauszufinden. Das stellt sozusagen eine Synchronität her zur Unsitte, den Abspann eines Filmes entweder in rasender Geschindigkeit und in Vier-Punkt-Schrift durchzujagen oder nur noch anzudeuten oder erst gar nicht mehr zu zeigen. Auch hierbei passen sich die Öffentlich-Rechtlichen zusehends den Privaten an — auch ließe sich bequem sagen: den Gewohnheiten des gemeinen Kinogängers, der bereits bei den Fin-Lettern aufsteht und mich nicht mehr lesen läßt, wer im einzelnen für die sogenannten Sekundärleistungen verantwortlich war. Es interessiert ihn nicht, wer für sein zweistündiges Amusement gesorgt hat. Film kommt ja bekanntlich aus dem Projektor wie Strom aus der Steckdose.

Ich habe nur noch in Erinnerung, daß ich den Synchron-Autor und -Regisseur damals kennenlernte und ihm überschwenglich dafür dankte, ihn fast so an mein Herz gedrückt hätte wie Anne Brochet, der ich mal am Théâtre Criée in Marseille begegnen durfte. Aber da's eben nicht diese entzückende Dame war, sondern ein zurückhaltender, bescheidener, äußerst sympathischer Herr um die fünfzig, aber eben keine Madame Brochet oder ähnlich, habe ich wohl seinen Namen vergessen.

Doch zunächst einmal: Ich meine mich soweit zu erinnern, daß er sich damals im wesentlichen an die Übersetzung von Ludwig Fulda gehalten hatte; selbstverständlich mit den behutsamen Änderungen, die durch die Abweichungen von der Theaterfassung erforderlich geworden waren. Sicher bin ich mir allerdings nicht mehr. Aber ich werde es herausfinden. Du hast etwas entfacht, was ohnehin befeuert beziehungsweise zumindest in Glut gehalten gehört: die Ehrerbietung gegenüber der Leistung derer, ohne die es es keine aus anderen Sprachen übertragene Kultur gäbe im Land der Dichter und Denker.

Was die Leistung von Gérard Depardieu betrifft, da hast Du selbstverständlich recht. Es war unbedacht und oberflächlich von mir, beispielsweise die von Dir erwähnten Filme nicht zu nennen. Aber ich habe diese Filme allerdings (Affentraum nie) tatsächlich erst nach Cyrano de Bergerac gesehen. Denn erst durch dieses Ereignis bin ich ernsthaft auf ihn aufmerksam geworden. Aber auch das dürfte daran gelegen haben, daß ich — wie erwähnt — mich immer schon ungern auf Haufen gesetzt habe, auf die sich bereits Millionen Fliegen gestürzt hatten. Michel Houellebecqs Elementarteilchen beispielsweise habe ich erst lange nach dem Erscheinen gelesen, und auch nur, weil's beruflich erforderlich geworden war. Bereut habe ich's nicht. Das hätte ich allerdings sicher auch ein Jahr später nicht getan. Nicht, daß es sich um einen herausragenden Roman gehandelt hätte, aber er bot doch soviel Stoff, um sich sich lange und ausgiebig an Diskussionen gerade zwischen einer Generation und deren Nachrücker zu beteiligen.

Den Film habe ich dann ausgelassen. Da habe ich mich auf mein verläßliches, später meist immer wieder bestätigtes (Vor-)Urteil gestützt, deutsche Produktionen seien zu vernachlässigen, vor allem dann, wenn sie großes Kino andeuten. Das mag zwar Geld und bayrische oder ähnliche Filmpreise in die Kassen spülen, aber kaum bleibende Erinnerungen bewirken. Mit ein Grund dafür dürfte jedoch auch sein, daß ich Literaturverfilmungen grundsätzlich skeptisch gegenüberstehe. Zum einen, weil sie in der Regel — auch hier gilt die vielzitierte Ausnahme — mißraten, und zum anderen, da ich's mit Gianni Celati halte:

«Denn wenn man Erzählungen schreibt oder liest, sieht man Landschaften, sieht man Gestalten, hört man Stimmen: Man hat ein naturgegebenes Kino im Kopf und braucht sich keine Hollywoodfilme mehr anzusehen.»

In den Genuß von Cyrano de Bergerac bin ich alleine deshalb relativ früh nach seiner Erstaufführung — der Film war allerdings bereits in die Programmkinos abgeschoben worden — gekommen, weil man sich Anbahnendes nicht von vornherein abknipst, denn sonst kämen zarte Bande ja erst gar nicht zustande. Und wie beschrieben entstand aus dieser Begebenheit ja eine Liebe, wenn auch nicht die ursprünglich angestrebte — sondern die zu Cyrano de Pardieu.

Eines ist vielleicht noch anzumerken: Französische Kino-Kassen-Erfolge sind anders zu bewerten als deutsche. Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain beispielsweise habe ich in einem kleinen Kino in Bergerac (ja!) gesehen. Dort hineingeschleppt hatte mich ein intellektuell nicht unbedingt unterbelichtetes Freundespaar, das den Verriß in Libération geflissentlich ignorierte, sich selbst ein Urteil bildete — und sich gemeinsam mit mir ein drittes Mal die Zaubereien dieser entzückenden Provinzlerin in Paris anschaute. Daß Amélie auch in Deutschland erfolgreich war, hat allerdings sicherlich mit dem sehnsüchtigen Frankreich-Bild zu tun, das der Rezensent von Libération nicht ganz zu Unrecht kritisiert hatte: Es käme der Realität auch nicht nur annähernd nahe. Andererseits: seit wann produziert Kino Realität? Es ist doch wohl eher der Phantasie zugetan. Und die läßt man sich im Kino- und Comic-Land France allemale nicht nehmen. Die Befreiung ist dem Volke immanent.

Nachtrag: Der DVD ist doch tatsächlich nirgendwo zu entnehmen, wer die Synchronisation besorgt hat, keine Sprecher, kein Regisseur, kein Autor. Auch über die Internet-Seite des Concorde Film-Verleihs (Tele München Gruppe) ist darüber nichts in Erfahrung zu bringen. Das stellt eine schier unglaubliche Mißachtung der Leistung jener dar, die im deutschsprachigen Raum mit für den Erfolg=Einspielergebnisse=DVD=viel Geld dieses Films gesorgt haben.

48 Seiten der bekannten Suchmaschine und weiterer Suchprogramme haben auch kein Ergebnis gebracht. Gute Nacht Deutschland, Land der Dichter und Denker. Selbst nach intensivster Suche keinerlei Hinweis. Ich bleibe dran.

| Sa, 31.05.2008 | link | (3199) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kamerafahrten |

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6483 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig