Zwischen Rummelplatz und Aufzuhebendem

Mein vorgestriger Verweis auf, meine Selbstgemahnung daran, nicht nur die Beine in den Bach zu hängen, sondern auch ein wenig im Im Irrgarten der Kunstkritik von Marie Louise Syring beziehungsweise in den Considérations sur l'état des beaux-arts. Critique de la modernité von Jean Clair zu flanieren, treibt mich dazu, diesen völlig in Vergessenheit geratenen, in einen Aufsatz umgewandelten einstigen Vortrag hier einzustellen, da ich als Sprecher der wackligen Tieffluglinie moutard air weiterhin beabsichtige, meinen Senf zu dem Bändchen 22 der seit 1993 bestehenden Schriften zur Kunstkritik beizugeben. Diejenigen, die heutzutage der neuen Kunst huldigen, die sie umtanzen wie das hier zuletzt mehrfach erwähnte goldene Kalb, wird es weniger interessieren. Wer hingegen der Meinung ist, Geschichte sei kein Urknall oder auch nicht, wie die Beharrlicheren des eigentlich bewahrenden, also von vielen, wenn nicht gar von den meisten schlichtweg falsch verstandenen konservativen Denkens meinen oder vielleicht besser glauben, die Erde sei in wenigen tausend Jahren aus der kreativen Hand Gottes hervorgegangen, dem könnte es bei seiner Sehnsucht nach Differenz in der Sparte Kunst und Markt behilflich sein. Ein ziemlich alter Hut ist es dem sich ausschließlich aus dem Höchstaktuellen Nährenden zwar, aber ich bügele nunmal ganz gerne geknickte Zylinder auf, um sie in den Salons der aktuellen Plauderei als das Neueste umschmeichelnd auszustellen. Nach den ersten Einblicken in Marie Louise Syrings Rückblick in die französischen Neunziger, vor allem aber hineinschauend in die Backfabriken heutiger Kunstproduktion scheint mir dieses Selbstgedachte gar nicht mehr so altbacken. Ich lüfte damit zudem auch langsam ein kleines Geheimnis, aber die Karenz- oder auch Schonzeit, für wen auch immer, geht ohnehin ihrem Ende entgegen.

Die Kunst zwischen Markt und Museum

Drei Begriffe seien hier angesprochen, genauer: einer, der zwar nie unumstritten, aber immer doch in irgendeiner Form ge-, zumindest beachtet war und der zusehends droht, aufgerieben zu werden zwischen den beiden anderen: Kunstkritik zwischen Markt und Museum. Angesichts der Hilflosigkeit, die sich allenthalben in unserem Medienpluralismus (oder auch: innerhalb unseres populistischen Geraunes) breit macht, ließe sich auch sagen: Die Kunstkritik läuft immer mehr Gefahr, sich von sich selbst zu entfernen, sich mit ‹dem Bauch zu äußern›; anders gesagt, sich seiner ureigenen etymologischen Bedeutung zu entledigen: der Beurteilung. Die Kunstkritik beurteilt immer weniger und ergeht sich immer häufiger in mehr oder minder wohlmeinender Beschreibung unter Zuhilfenahme von sprachlichen Allgemeinplätzen, oft in — für Leser oder Hörer — qualvollen quasiphilosophischen Umschreibungen. Allzu häufig scheint ein ‹Ariadne-Faden› aus Gummi zu sein, zieht er sich doch schier endlos durch das ‹Labyrinthische› eines Kunstwerkes, dessen Urheber darob die Luft auszugehen droht; und leider allzu oft kreist die Journalistenpoesie und gebiert ein Lüftlein.

Positionen werden in der Kunstkritik nur noch selten bezogen, Stellungnahmen (und seien sie persönlicher, extrem subjektiver Natur) kaum mehr geäußert. Die Aufgabe der Kunstkritik, nämlich die, das Kunstwerk in dessen Kontext zu erfassen, zu beurteilen und gegebenenfalls vermittelnd erläuternde Informationen zu einer Hörer- oder Leserschaft zu transportieren, scheint einem Phänomen geopfert zu werden.

Es ist ein Phänomen, in dem — es ist mir wichtig, gerade in der Zeit der Versuche, jedweden Ansatz marxistischer Theorie in den Orkus der Moderne stoßen zu wollen, diesen Namen (gegebenenfalls stellvertretend) zu nennen — Marcuses Bewertung der bürgerlichen Kultur in exorbitanter Weise verifiziert zu werden scheint: nämlich als eine affirmative, die Lebenswelt ästhetisierende. Die Rezeption der Kunst schlägt quer durch weite Teile der gesellschaftlichen Mittelschicht bisweilen abenteuerliche Kapriolen in ihren ästhetizistischen Äußerungen, die das Kunstwerk aus seinem Umfeld, aus seiner Ursache herauslösen und daraus eine anbetungswürdige Reliquie machen, obwohl sie, die Bewunderer — vor dem zuständigen Beamten oder am Hummer-Stammtisch — der Religion längst abgeschworen haben. — Es sei denn, man stimmt dem zu, was die, vielleicht gar nicht so böswilligen, Auguren als antiaufklärerisches Schreckensbild gemalt hatten: daß die Künste, insbesondere die bildende Kunst in ihrer partiellen Eigenschaft als mythisches, mystisches oder einfach rätselhaftes Chiffre auf die Ebene der Ersatzreligion gehoben werden.

Natürlich haben Der Makler und der Bohemien, um eine der bekannt ironischen Formulierungen von Hans Platschek zu gebrauchen, ein gerüttelt' Maß dazu beigetragen. (Wer hier mit Makler und wer mit Bohémien gemeint ist, brauche ich wohl kaum näher zu erläutern; auch nicht das geflügelte Wort von der Ausnahme, die die Regel bestätigt.) Und bei der Zuteilung der Rollen Huhn oder Ei oder Ei oder Huhn beziehungsweise wer oder was denn nun zuerst da gewesen sei, erübrigt sich im Zusammenhang mit den Folgen für die Kunst möglicherweise gar die Frage danach.

Zurück zur Kunstkritik, zurück zu meiner Kritik — durchaus Selbstkritik — an ihr. Um die Problematik ‹Kunstkritik zwischen Markt und Museum›, die mit der Verengung sachlicher und fachlicher Auseinandersetzung einhergeht, deutlicher machen zu können, will ich Beispiele nennen. Es sollen Beispiele primär aus der sogenannten alten Kunst sein, da die Lager der Vermittlungssysteme hierbei nicht minder ausgeschlagen sind und die Kunst ja immer nur in ihrem historischen Kontext zu sehen und zu erfassen ist. Denn immerfort ist der ‹zeitgenössische› Bürger mit seiner, lassen sie mich's mal flapsig sagen: Halb- oder Viertelbildung (vielleicht gerade deshalb?!) aufgefordert, ‹ästhetisch› zu genießen — wie überhaupt der Begriff Ästhetik ständig falsch, nämlich in bezug auf das Äußere, auf das Formale verwandt wird.

Ich erinnere mich an Äußerungen aus dem Jahr 1982, die sich auf die Ausstellung Von Greco bis Goya bezogen und die stellvertretend für andere stehen, eben auch die zeitgenössische Kunst. Sie ward angepriesen als «das Schönste und Erlesenste an höfischer Porträtmalerei», als «höfische Bildnisse mit moralischer Dimension», die «durchgeistigten Gesichter einer alten Rasse, die Großes verursacht, Schweres getragen und nun müde geworden war». Auch Genre-Gemälde gab es damals im Münchner Haus der Kunst zu sehen, verzückt beschrieben als «ördinäre Trink- und Freßgelage». Wo war 1982 und wo ist heute, angesichts der künstlerischen Aufgüsse gerade mal zwanzig oder dreißig Jahre alter Vorstellungen und Visionen — die Kunstkritik, deren Aufgabe es ist, solch', mit Verlaub, geistige Tieffliegerei zu unterbinden?!

Das Ornamentale und die Starrheit der Herrscherbildnisse des spanischen 16. und 17. Jahrhunderts waren nicht nur, wie uns der Kunsthistoriker und, in der fatalen, weil verdummenden, Folge der Kunstkritiker übermittelt hatte, individuelle künstlerische Sehweisen, sondern spiegelten vielmehr die ornamentale Ordnung, die im damaligen Hofzeremoniell Konflikte und jede praktische Dynamik (ästhetisch!) aufhoben. Die durch Caravaggio angeregte Hell-Dunkel-Malerei war Mittel der innerkirchlichen Opposition, traditionelle Werte umzudeuten. Standen zuvor Nacht und Finsternis für negative Werte und sozial niedrige Schichten, so ward das Dunkel dann zum Symbol der Negation sinnlicher Begierden und Erkenntnisformen. Wo war die Kunstkritik mit ihrem (fachlichen) Hinweis, daß das spanische Stilleben dieser Zeit, das Bodégon, wahrlich etwas anderes bedeutete als ein «lustiges Kabinett mit allerlei Eßbarem, das im spanischen Klima wächst»?! Ich kann mich nicht erinnern, irgendwo den kritisierenden Hinweis gehört oder gelesen zu haben, daß die spanische Malerei von Greco bis Goya Spiegelbild war des Selbstverständnisses der Herrscher und des Volkes — letzteres verinnerlicht als Maya oder Mayo, nach Schopenhauer der «Nichtwissende», landläufig auch bekannt als der Idiot, der sogenannte Privatmensch der Antike, ein Typus, der im entscheidenden Moment an der Teilnahme politischer Entwicklungen gehindert war (und mehr denn je ist?).

Die Kunstkritik ist immer oder sollte sein: Kulturkritik! Diese ‹Kunst›, die Künste so herauszulösen aus dem historischen Zusammenhang, sie darzustellen als mehr oder minder geschmäcklerischen Solitär innerhalb einer geschichtlichen Entwicklung, wie das in den eben genannten Beispielen geschehen ist, stellt eine eklatante, nicht zu verantwortende Vereinfachung künstlerischer Projektion — vorausgesetzt, diese ist seriös — dar.

Ein Beispiel aus der — bereits Geschichte gewordenen — künstlerischen Zeitgenossenschaft: Joseph Beuys. Wer aus der Fakultät Kunstkritik hat nicht alles diese Halb-Sätze dieses Erneuerers immerfort zitiert: «Jeder Mensch ist ein Künstler»; «Wer nicht denken will, fliegt raus»?! Man konnte sagen und schreiben, schreiben und sagen, was man wollte: diese sinnentstellende plakative Zitierei (bevorzugt auf Postkarten, für die Freundin oder die Pinnwand zuhause) war nicht auszumerzen.

Beuys hatte nie gemeint, jeder Mensch sei Maler oder Bidhauer et cetera, sondern immer: jeder Mensch habe kreative Fähigkeiten, die er innerhalb der Gesamtheit des Lebens einbringen könne beziehungsweise solle. Und dieses «Wer nicht denken will, fliegt raus», das von manch einem immerhin noch, wissend oder ahnend, vor allem auf seinerzeit den Verkaufserfolg versprechenden ‹Kunst›-Postkarten, mit diesen Auslassungspünktchen [...] versehen wurde, bezog sich schlicht auf Studenten, die nicht begriffen hatten, was Beuys, der sich einfach in Rage geredet hatte, meinte.

Hier tut sich das Dilemma der Kunstkritik auf, die ganz offensichtlich im zunehmenden Spezialisiertwerden durch die curricularen Systeme beziehungsweise den enormen Zeitdruck, der durch den Aktualitätswahn der Medien entsteht (das meint auch den Konkurrenz- und Zeitdruck der sogenannten Freiberufler), daß die Kunstkritik als Korrektorin an Bedeutung verliert und sich vor den Karren der eigenen Hilflosigkeit spannt. Die Kunstkritik als solche hat keine Vorlieben zu haben (die dem Individuum unbenommen sind), sie hat sich, will sie ernst genommen werden, als erfahrene Erkunderin vor die vorderste Reihe zu begeben und dort, wenn's nicht anders geht, die Feder, die vorher gewetzt zu sein hat, zu schwingen; das will heißen: aus der Gesamtsumme der Informationen Herausgefiltertes, in die Wesentlichkeit der Aussage Gebrachtes in die hinteren Reihen zu transportieren. Die Kritik hat also integrierter Bestand-Teil der künstlerischen Avantgarde zu sein und nicht — die Zeiten haben sich nun mal geändert — wie weiland im 19. Jahrhundert Katalysator einer sich gebildet gerierenden Gesellschaftsschicht, die damit rechnet, daß sich auf Dauer die Seele als Organ des Kunstverstandes in einem geheimnisvollen Prozeß und trotz aller Irrungen durchsetzt.

Irrungen oder das Gegenteil von Avantgarde: So lange liegt sie noch nicht zurück, die Debatte um den Ankauf der Beuysschen Arbeit ‹zeige deine Wunde› durch die Münchner Städtische Galerie im Lenbachhaus — womit ich mich den Begriffen Museum und Markt nähere. «Nicht das Gebastelte», schrieb der nicht nur in München angesehene Theater- und (ergo) Kulturkritiker Armin Eichholz, «ist das Ärgernis ..., sondern der schmuddelig investierte Intellekt.» Eichholz hätte es damals, 1980, lieber gesehen, «der Beuys-Rummel wäre eine grandios aufgezogene Satire von «Pardon›, und das ganze endete nicht, wie freilich zu erwarten, in einem neuen Kapitel vom Wesen der deutschen Kunst, sondern einem Weltgelächter für den bisher erfolgreichsten Narren des Kunstjahrmarktes».

Einmal davon abgesehen, daß Armin Eichholz als führwahr gebildeter Kunst- oder auch Kulturkritiker die Rolle des Narren bei Hofe — möglicherweise rhetorisch-manipulativ — nicht näher erläutern wollte: Zu einem Weltgelächter wurde Beuys nie, erfolgreich indessen sehr wohl, jedoch nicht als Narr eines Jahrmarktes, sondern, zu Lebzeiten, als Künstler — als Künstler, das muß ich eigentlich nicht hinzufügen, der, ebenfalls zu Lebzeiten, auf dem Markt erfolgreich war, obwohl er in seinen Intentionen damit alles andere als etwas an seinem Hut hatte.

Beuys hat persönlich immer versucht, die Preise für seine Arbeiten so niedrig zu halten, daß sie, im Kontext seines «anderen Kunstbegriffes», für jeden erschwinglich waren. Es dürfte bekannt sein, daß Beuys eine immense Flut an Zeichnungen produziert, diese Zeichnungen allerdings nachgerade inflationär unter die Leute gebracht hat. (Genaue Beobachter des Marktes haben, als Eigentümer oder auch als Besitzer Beuysscher Arbeiten diese wohlweislich markttypisch verknappend zurückgehalten.) Heute erfährt das Multiple als teilweise verklärender Träger des ursprünglich demokratischen Gedankens vom vielfach zu verbreitenden Kunstwerks eine — allerdings im Monetären wurzelnde — Renaissance. 45 Mark und nicht teurer wollte Beuys eine im Remscheider VICE-Verlag multiplizierte Arbeit verkaufen, was auch geschah. Kurz nach seinem Tod ging diese kleine Box auf einer Auktion für über 70.000 Mark über den Tresen. Der Markt hatte den Avantgardisten gefressen.

Mit Beuys hatte sich auch eine Entwicklung abgezeichnet, die die Ausstellungspolitik der Museen verändern sollte. Waren die Museen zuvor darauf konzentriert, was in der Natur ihrer Konstruktion liegt, konservativ (im Sinne von conservare, also: bewahren) zu agieren, hielt zusehends die zeitgenössische Kunst Einzug in den Musentempel. Die Ankäufe durch die Museen im Bereich der Gegenwartskunst irritieren kaum mehr. Das mag auch an den immer kürzer werdenden Intervallen liegen, innerhalb denen die Be-, manchmal auch Aufarbeitung der Moderne, genannt Postmoderne (analog dieser Entwicklung vielleicht auch: Post-Postmoderne) geschieht.

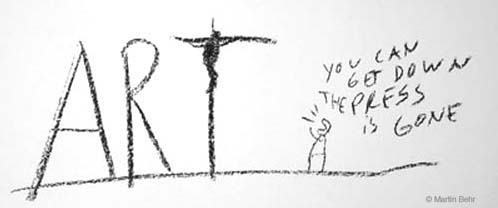

Der Museumsbedienstete namens Konservator heißt zwar immer noch so, doch seine Tätigkeit als Wissenschaftler gerät zusehends ins Hintertreffen angesichts des eben frisch von der Kunstakademie oder von sonsther Gekommenen, der endlich seine Museumsretrospektive haben möchte. War die Kunstkritik zuvor, im Hinblick dessen, was in Kunstvereinen, später in Kunsthallen ausgestellt wurde, Projektion zukünftiger Museums-‹Inhalte›, hat sie sich dann, jetzt als Bremser zu betätigen. Zu viele junge, besser: noch nicht bekannte Künstler versuchen, Stationen schlicht zu überspringen. Der Atemnot Tribut zollend geht die Kunstkritik — eine weitere Folge — nicht mehr ins Atelier (viele erwähnen, mit der eigenen Urteilskraft kokettierend, sie seien nie dort gewesen), sondern in die Galerie (wo sie das eine ums andere Mal die Konservatorin trifft).

Galerien, wir wissen es, gibt es seit den ausgehenden achtziger Jahren so viele wie Boutiquen in den siebziger Jahren. Der Preis für eine künstlerische Arbeit eines ‹jüngeren› Künstlers wird kaum noch von ihm selbst bestimmt; den übernimmt die Galerie.

Ein Beispiel, stellvertretend für die Sachlage: Eine junge Malerin, 28 Jahre jung, kommt unter die Fittiche eines renommierten Galeristen, durchläuft aufgrund dieser Reputation in Windeseile sechs angesehene Ausstellungsinstitutionen und erhöht zwei Tage vor Beginn eines Kunstmarktes des Jahres 1991 in einem telefonischen Rundspruchverfahren ihre Preise. Die Galerien-Satelliten klagen zwar, müssen jedoch akzeptieren — wie die Museen, das ist hinlänglich bekannt.

Die Zunft der Kunstkritik ist aufgesplittet. Der eine Teil, der die Arbeit dieser jungen Künstlerin kennt und schätzt, hätte gerne ihre Entwicklung noch eine Weile abgewartet, bevor er seine Empfehlung ausgesprochen hätte. Ein anderer nimmt's mit Schulterzucken zur Kenntnis, sorgt sich vielleicht, gerade noch, eher zu ersterem tendierend, um die Künstlerin ob dieses rasanten Satzes nach oben, wohl auch fürchtend, der Fall könnte ein tiefer sein, den diese Arbeit möglicherweise nicht verdient habe. Die nächste Abteilung des Fachbereiches Kunstkritik schreibt bei der anderen ab und sorgt für eine breite Streuung, die wiederum eine gewisse Popularisierung bewirkt.

Der Endpunkt, den dieser sich Kunstkritik nennende Banal-Journalismus mit formuliert, drückt sich in einer Mehrklassengesellschaft aus: Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, zu denen Ströme von Menschen hin-‹pilgern›, andere Betrachter, die auf Kunstmessen zunächst auf das Namensschild schauen und dann erst auf das Bild oder die Skulptur; Künstler, deren Arbeit, aller objektiven Qualität zum Trotz, so gut wie keine Resonanz findet; Museumsdirektoren, die — das ist ein, wenn auch unfreiwillig gewinnender ‹Rückschritt› — am Markt vorbei vielleicht wieder in die Ateliers gehen, wobei das eine ums andere Mal Entdeckungen gemacht werden, die nicht gemacht worden wären, gäbe es nicht diese fatale Konjunturüberhitzung des Kunstmarktes der letzten Jahre.

Die Rolle der Kunstkritik in diesem Geschäft des letzten Jahrzehnts ist am bekanntesten geworden durch das ‹Ereignis› der sogenannten Jungen oder auch Neuen Wilden. Ein paar Branchenführer hatten aufgrund von Umsatzeinbußen nach neuen Bildern gerufen (wobei zugestandenermaßen durchaus auch ein Bedürfnis außerhalb des Merkantilen gewachsen war). Nun, eine Plattform fand sich schnell. Eine Handvoll Kunstkritiker hatte im italienischen arte ciffra Neues entdeckt. Da der Markt des Minimalen oder auch Minimalistischen überdrüssig geworden war beziehungsweise diese Gattung(en) sich selbst zu zelebrieren begann(en), setzte man auf diese zeichenhaft figurative neue Malerei. Die auf Vorsicht und Zurückhaltung bedachte Kunstkritik gemahnte zur Ruhe, doch deren Adepten hatten, angeregt durch den Handel, ein neues, zu bearbeitendes, zu beschreibendes Feld gefunden. Drei Jahre gaben die Mahner in diesem Wirrwarr dieser die ‹Tradition› aufarbeitende Malerei, andere — ich gehöre zu ihnen — gestanden ihr fünf Jahre zu. Drei, fünf, sieben, sage ich: zehn Künstler haben ihre schnell gemalten Bilder in den Museen, viele in deren Depots stehen. Und — fast — so schnell, wie sie gemalt waren, wurden sie abgelöst von einem neuen «Hunger nach Bildern»: vom Fast Food des De-Konstruktivismus, immerhin ein (künstlerischer) Versuch, sich mit dem «Unvollendeten Projekt Moderne», wie Jürgen Habermas es genannt hat und einige aus der Kunstkritik es durchaus so beurteilt haben, auseinanderzusetzen.

Und nun? Was schreiben? Die einen reden sich heiser in ihren Klagen über die Stille. Andere empfinden diese als wohltuend. Karlheinz Schmid, wahrlich ein genauer Beobachter des Geschehens, zitiert in einer Ausgabe seines Informationsdienst KUNST Albert Oehlen «...Ein Bild muß nicht aussehen, als ob es so einfach aus der Hand geflutscht ist, deswegen kann es ruhig mal eine Quälerei sein, das ist wie im Sport.»

Ich empfinde es auch als angenehm — vielleicht nicht im Sinne von Albert Ohlen, nicht nur, weil ich den Vergleich mit dem Sport nicht nachvollziehen kann. Meiner Meinung nach hat zur Zeit die Kunstkritik wieder eine Möglichkeit, gehört, gelesen zu werden, eine Kunstkritik, die möglicherweise im habermasschen Sinne einer unvollendeten Moderne denkt oder, meinethalben, greifende Argumente nicht gerade im Hinblick auf eine Baisse dahingehend popularisierend verwischt, man erwarte den nächsten — nun also doch Oehlen — Felgaufschwung in gespannter Haltung, er komme gewiß. Die Kunstkritik hat, weil es in der Stille sich so vortrefflich nachdenken läßt — und die Stille (der Nachdenklichkeit) ist der Kunst immanent —, jetzt die Chance, mal wieder den Nachweis zu führen, daß sie sich nicht unbedingt aufreiben (lassen) muß zwischen Markt und Museum. Denn gerade in dieser Verschnaufpause, die dem Markt zur Zeit oktroyiert ist, kristallisiert sich doch heraus, daß die bedächtige, kontinuierliche Beobachtung kultureller Geschehnisse aus der Geschichte heraus bleibend wirkt. Analog ihrer Herkunft und ihres Ziels wird sie dort hinkommen, wo sie eigentlich hingehört: zurück zu ihrer Wurzel, zur Kunst, und diese über Beobachtung, Begutachtung, gradlinig über verschiedene Stationen zu begleiten — ins Museum.

Leicht überarbeitete Fassung eines Vortrags am 27. April 1991 für die Hanns-Seidel-Stiftung in Wildbad Kreuth zum Thema Kunst und Manipulation — Die Moderne zwischen Markt und Museum; Urfassung gedruckt in: Berichte und Studien der Hanns-Seidel-Stiftung e. V., Band 68, Reihe Kulturpolitik, München 1994 (ISBN 3-88795-103-4); die hier vorliegende Version war nachgedruckt in Laubacher Feuilleton 4.1992, S. 3; sie wurde nun, wenn auch gering, ergänzt.

| Di, 14.08.2012 | link | (1722) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Marktgeschrei |

Spuren der Schwarzmalerei

Das Letzte zuerst, lieber Einemaria von der schwarzen Harten Linie, in meinem Wort zum Mittwoch zur Einführung in den Wonnemonat August, ins endgültige Sommerloch, durch das die Menschheit nur noch Göttin Olympia rettet, wenn gerade keine Fußballweltspiele herrschen. Flaute herrscht nicht nur in Wirtschaft und Sozialem, et vice versa oder letzteres voran, die Bevölkerungen erholen sich auch davon. Bei mir ist zur Zeit ebenfalls Ebbe, die Einschaltquten haben sich auf die andere Seite der Erde oder auch auf die dunkle des Mondes zurückgezogen. Das dürfte der Hauptgrund sein. Es mag jedoch auch durchaus an Ihren etwas düsterer eingefärbten Malereien der Landschaften dieser Welt liegen — bei mir gerät ja hin und wieder auch ins Private entschwindender Tratsch in die Kladde, was auch nichts nutzt, weil sich dabei immer wieder Untertöne einschleichen —, daß man nicht Schlange steht. Das Volk will beplaudert werden. Einmal mehr muß ich dabei auf den einstigen Volksschriftsteller Johannes Mario Simmel zurückkommen, zu dessen enormen Hoch-Zeiten seiner Buchauflagen die Welt morgens um sieben die Welt noch in Dortmund war, dem ich einmal in seiner Hotelsuite gegenübersaß und der sich im Brustton der Überzeugung auf seinen Kollegen Friedrich von Schiller berief, der da mal notiert hatte: Die Wahrheit sei nur mit List zu verbreiten. Interessanterweise hatte sich Tage zuvor, es mögen auch Wochen gewesen sein, in derselben nach Maximilian II, dem bayerischen König benannten und seit langem nur noch dem Kaufrausch für Besserverdienende dienenden Straße, der damalige Intendant der Kammerspiele, Hans-Reinhard Müller, auf eben dieses historisch gewordene Diktum berufen. Wenn ich mich recht erinnere, Müller war unlängst verabschiedet worden, führte sein ehemaliges Haus gerade Becketts Warten auf Godot auf. Helmut Schödel — Wo ist der bloß abgebleben? Wo bin ich bloß abgeblieben, der ich mal die Welt retten wollte? — schrieb darüber in der Zeit unter dem Titel Das Glück am Ende des Tunnels in einer ausholenden Anmoderation seiner Kritik unter anderem über Erich Wonders Düsseldorfer Performance Scratch:

Das ist nicht nur die englische Vokabel für «kratzen», sondern auch eine neue Art, Musik zu machen. Man mischt Platten ineinander, läßt Musikstücke sich überlagern und spielt sie mit falscher Geschwindigkeit oder rückwärts ab. So wie Heiner Goebbels die Musik, hat Erich Wonder den Räum erfunden: lauter konkurrierende Einfalle, die einander nicht zu einem kompletten Bild ergänzen, sondern sich gegenseitig überlagern, übertreffen, unterbieten, zerkratzen. Eine sehr deutsche und gründliche Performance, die von ihren attraktiv arrangierten, eindrucksvoll choreographierten amerikanischen Vorbildern nur noch einen Kratzer übrigläßt. Zerstörung einer theatralischen Form.Wir hatten über Kunst und Geld gesprochen. Sowohl Simmel als auch Müller und ich. Es war die Zeit, in der man begonnen hatte, unweigerlich aufs Geld zu kommen, sprach man über Kunst. Heutzutage ist die Rede nur noch vom Erstgenannten. In den meisten Zeitungen, da stehen die Öffentlich-Rechtlichen kaum hintenan, die Privaten halten sich dem ohnehin fern, es sei denn, man kann damit Geld machen, was so abseitig nicht mehr ist, oder so: findet gleich gar keine Kunst mehr statt. Alle Kultur ist unter Unterhaltung summiert. List ist gar nicht mehr erforderlich, man würde in einer Zeit, in der Menschen einander grundsätzlich mißverstehen, wenn hinter jedem zweiten Wörtchen nicht eines dieser, wie Erik Prieditis sie nennt, Kniepenmänneken zur Unterstreichung eines Scherzchens oder Ironie steht. Letztere wird gar überhaupt nicht mehr verstanden, es sei denn, einer hält ein Schild hoch, auf dem geschrieben steht, nun habe man gefälligst zu lachen, wenn man schon ins Fernsehen eingeladen worden sei.

Es ist kein schöner, kein kunstvoller Untergang. Der Auftritt des Schauspielers ist tatsächlich eine Pleite. Ein Bühnenbildner hat einen Raum erfunden, ein Musiker (der schon für Peymann und Neuenfels komponiert hat) die Musik, ein Schauspieler eine Solonummer. Dann hat man alles zusammenmontiert. Das Thema war dieser Zusammenprall, der Crash, die Katastrophe. Jeder hätte verlieren können. Es verlor der Schauspieler. Wenn ich das schreibe, ist das kein Verriß für Wolfram Berger, sondern nur ein Teil der wirklichen Geschichte dieses Abends, die alles, nur kein perfektes Kunststück sein wollte, sondern eher: ein Pilot-Projekt zur Ästhetik des Untergangs, dem Thema dieser Jahre.

Ich bin vor kurzem von der Idee überfallen worden, mich bei einem, wie auch anders, professionell betriebenen Chat anzumelden, weil mir nach Plaudern zumute war und mittlerweile sämtliche Dorfkrüge geschlossen sind (hier ebenfalls erwähnt), in Frankreichs kleineren Ortschaften haben die Bistrots wenigstens noch bis etwa zwanzig Uhr geöffnet, weil alles nur noch im Fernsehen sitzen und sich auf Befehl auf die Schenkel klatschen will. Ich habe es relativ rasch wieder aufgegeben nach meinen paar Versuchen, leicht scherzhaft mit solchen Sachen wie Godot oder Wahrheit oder List von Themen wie Haus und Garten und Unfrieden in zwischenmenschlichen Beziehungen abzulenken. Als ein vermutlicher Klugscheißer war ich nicht gelitten von der immerselben Gemeinde, die ihr Kathedrälchen sauberhalten wollte. Hinzu kam, daß ich konsequent auf diese Befindlichkeitshiero- oder, wie der Düsseldorfer schwarze Mark sie genannt hat, Gefühlsglyphen, Nnier beschrieb diese Hintergrundgeräusche so, «da kommen die Smileys mir vor wie der Tusch und das eingespielte Gelächter bei der sog. "Comedy", wenn der Gag (nach Reichswitzordnung ohnehin durch dumme Grimassen und hysterisches Gefuchtel vorschriftsmäßig markiert) noch mal als solcher gekennzeichnet wird», ich also auf all das verzichtete, als Quasselpartner nicht gleichberechtigt anerkannt wurde. Nein, nicht von jugendlichen Sabblern, sondern von Menschen, die überwiegend zumindest das vierzigste Lebensjahr überschritten hatten und die sich, nach den sogenannten Profilen zu urteilen, täglich auf die (von mir demnächst zum Unwort des Jahres gewählte) Herausforderung durch das Leben vorbereiten.

Man will von niemandem (Mehr? Oder war's schon immer so? Habe ich lediglich im falschen Leben gelebt, im falschen Film mitgewirkt?) etwas wissen, der nicht in heiteren Farben aquarelliert. Der Alltag ist schwer genug zu ertragen, er kommt ausreichend schwarzgewandet daher. Diese Bilderberger in ihrem unerreichbaren Ambiente machen doch ohnehin, was sie wollen, da kann man doch nichts machen. Da muß man nicht auch noch ständig darauf hingewiesen werden. Wissen Sie, lieber jungfräulicher Einemaria, eigentlich, was diese Leutchens lesen, die da so immerfröhlich vor sich hinquasseln und über das sie durchaus bereit sind, sich auszutauschen? Ich lese dort, wo ich geschattelt habe: «am Liebsten Psychothriller», mit Bücher sind meistens diejenigen gemeint, die in Stapeln in den, ich war kürzlich in einer, sogenannten Bahnhofsbuchhandlung vorzufinden sind, die, wie in der vor Hamburg gelegenen Schlafstatt Ahrensburg, nicht einmal mehr eine ausländische Tageszeitung führen, Übersetzungen durchweg aus dem USAmerikanischen, als ob's diesen Niedrigmüll nicht auch im Deutschen gäbe, aber den dann wiederum lieber «mit historischem Hintergrund», was in der Regel meint: irgendwelche Schmachtfetzenschinken, die können gar nicht dick genug sein, dafür findet sich immer irgendwie Zeit, die in einem minnesängerischen Mittelalter angesiedelt sind, dem Hochadel, mit feinen Roben, wie im Fernsehen eben, bei Guido Knopp und seinen der USBBC nachempfundenen Seifendokumentationen, das wie dargestellt nie existierte. Eine «Dozentin im Bildungswesen», ich nehme mal eine beispielhaft heraus aus dem Chatangebot, die Griechisch, Französisch, Englisch, Deutsch drauf hat: «Ich zappe, Serien, Krimi». Sie alle lesen nicht einmal mehr Johannes Mario Simmel, der wie sein Kollege Schiller immerhin versucht hat, die Wahrheit mit List, also unterhaltend zu verbreiten. Ich versuche, Unterhaltung zu suchen für Le Monde diplomatique und Lettre International, aber die Leutchen, die Sie und manchmal auch ich zu gewinnen suchen, dürften die größtenteils allenfalls vom Hörensagen kennen. Und da kommen wir mit unseren Aufforderungen zur Revolution. Wissen Sie Sonderling, für die Masse sprechender Minderheitling überhaupt, was das bedeutet? EiPhone, EiPäd, das ist revolutionär. Sogar die von mir mehr als geschätzte Frau Braggelmann ist seit kurzem von dieser Revolution ergriffen. Aber immerhin besucht sie mich hin und wieder, um die Schwarzmalereien meines Fundusses auszu-graben und zu begutachten, ohne dabei gleich über den Unterhaltungswert an der Börse zu spekulieren.

| Mi, 01.08.2012 | link | (2161) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Marktgeschrei |

Kunst kommt von Kucken

Ich hatte damals, als ich mir Anfang der achtziger Jahre öffentlich-rechtliche und gemeinnützige Gedanken um das Museum, um die dazugehörende Pädagogik machte und mich leicht über ein Zuviel der Didaktik beklagte, die eventuell eine gewisse Minderung an der Kunstlust hervorrufen könne, ein Gemälde von Carl Spitzweg im Sinn, jenes, in dem der als liebevoll malender Biedermann verkannte bitterironische Romantikverdreher die Leutchen zeigt, wie sie fast hineinkriechen in ein Bild (das ich im ansonsten netten Netz nicht finde, aber vielleicht finde ich ja das Buch, in dem es enthalten ist, dann trage ich es nach, bis dahin stelle ich ersatzweise diese hundsmiserablige Zeitungskopie hier ein; der Auslöser meines neuerlichen Wortdurchfalls folgt weiter unten).

Den Alles-ist-machbar-Andy Warhola habe ich 1982 mal zitiert im Zusammenhang mit seiner Aussage, die Leute gingen immer dann ins Museum, wenn es regne. Tatsächlich gingen zu der Zeit, jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland, vermutlich, weil es dort zu selten regnet(e), mehr Menschen in die Museen als in die Fußballstadien, auch oder im besonderen um Schalke herum und Dortmund. An den sich seinerzeit rasend vermeerenden Technikmuseen lag's in erster Linie, die langsam auszuufern begannen. Heute sieht man kein Land mehr, weil sie nicht wissen wohin mit den ganzen denkmalgeschützten Erinnerungsarbeiten. Und was enthalten die meisten dieser einst der schweren körperlichen Arbeit beziehungsweise den vorturbokapitalistischen Sklaventreibern dienenden Immobilien heutzutage? Richtig: Freizeit, genauer: Museen. Und da es soviel alte Technik offensichtlich nicht gibt, die man ausstellen könnte, wird ein Teil davon, während allüberall Kirchen in sogenannte Gourmetrestaurants umfunktioniert werden, in Gebetshäuser der neuen Religionsgemeinschaft umgewandelt: in solche der zeitgenössischen Kunst. Daß dabei das, was man darunter versteht, unmittelbar mit der Muttersekte assoziiert, von ihr abhängig ist, erkennen die wenigsten, da Glaube nunmal nichts mit Wissen zu tun hat: Ihm sei nicht klar, meinte dieser bärgeistige Franke neulich in der von diesem nicht minder dégoutanten Nordbayern geführten Anstalt, weshalb achtzig Millionen Deutsche unentwegt mit Börsennachrichten zugeschüttet würden — bei drei Millionen Aktenbesitzern. Man muß die fröhlichen Weisheiten den Gläubigen, nicht etwa den Gläubigern, nur richtig vermitteln, und alle rennen hin, wenn ein Hirte von der Kanzel ruft. Das darf dann ruhig auch ein neuer Gottesanbeter sein, der sein Flehen gen Himmel schickt. Daran ändert auch des Flehenden Aussage nichts, dieses krachige Verkündungsgebimmle sei abartig. Er hat, im Gegensatz zu anderen, nichts gegen diese jeden Gedanken über den Sinn der Kunst zertrümmernden Tsunamis aus heißer Luft getan. Geblieben ist ein Torso einer Bildung, die in Form einer sich seit zehn Jahren bahnbrechenden Welle wirtschaftsokzidentierter Prägung, der Unsinn der Tapete für die Wand, dem Wissensungeübten im Kunstbaumarkt in die Hand gedrückt von Verkäufern, die meistens noch weniger über ihre Ware wissen als ihre Kunden.

Die Fabergé-Kleinodien waren noch nicht durch die Museumslandschaft geeiert vor dreißig Jahren und auch nicht die allseits geliebten Hohenzollern oder Wittelsbacher, aber es nahte bereits die Unwucht solcher Ausstellungen wie Von Greco bis Goya, dieses Lustige Cabinett, aus dem das sich bildende Volk kiloschweren Katalogmüll herausschleppte, wenn er denn überhaupt hineinkam, der Tausendfüßler, der sich zum Ende der Schau hin vom Münchner Haus der Kunst bis an den Friedensengel und wieder zurück die Beine in den Bauch wartete, um den einen oder anderen Blick auf den Bauch des Vordermannes oder den Hintern der Hinterdame zu erhaschen, Hauptsache dabeigewesen und den Freunden am Stammtisch langatmig (zu der Zeit wurde noch nicht gezwitschert und verfolgt) zu berichten über die Freude an der Kunst.

Womit wir wieder bei Volker Hldebrandt wären, an den ich gestern erinnert wurde und an den ich sofort erinnerte, nicht zuletzt, weil wir uns einst bei einem oder auch zwei und noch einem Kölsch eins waren über diesen gemachten Sinn von Kunst. Ein paar Jahre liegt das bereits zurück, aber geändert hat sich daran nichts. Im Gegenteil, sehr viel grotesker ist das geworden mittlerweile. Ich hatte es bereits erwähnt, daß inzwischen offenbar ein jeder ein Stück von dieser Riesentorte meint abhaben zu müssen, sei es, daß er seinerzeit das in fast endloser Auflage hergestellte Holzkästchen von Joseph Beuys für zigtausende Pfund am englischen Trödelmarkt Sotheby's zu verhökern versucht oder ein von Gott Richter signiertes Ausstellungsplakat für ein paarhundert Euro via Internet, sicher nicht zuletzt diejenigen, die seit gestern um einen anderen toten Gott (oder, wie immer sanfter oder auch gelassener, Religionsführer) ärger trauern als vermutlich weiland Marx um seine Jennys oder möglicherweise Nietzsche um seine häufig fehlinterpretierte Botschaft. Als vor gar nicht so langer Zeit die Äpfel noch nicht faulten, wollten sie nur ein paar wenige haben, vielleicht weil sie einfach nur schön und/oder aber obendrein einfach zu bedienen waren. Dann gerieten diese Gerätschaften jedoch zu Monstranzen, da die Welt eine neue Religion suchte oder einen Papst der Säkularisierten brauchte und auf einmal alles losrannte, etwa in der Art eines anderen Fernseh- Kino- und überhaupt Heiligen, der meinte, verkünden zu müssen, Ich bin dann mal weg, und sich Blasen lief auf dem Weg ins Heilige Compostela des Nichtsnutzigen. Daß es auch andere brauchbare oder gar schönere und vielleicht sogar preiswertere Gebrauchsgegenstände oder Bücherregale oder feinere Canapées gibt als die von diesem schwedischen, alles andere als Frieden stiftenden Steuerflüchtling, auf die kommt die in Massen kreativ denkende Welt kaum.

Stellt ein kaum bekanntes Künstlerlein zum ersten Mal in einem Städtlein aus, bleiben ein paar Unentwegte unter sich, die Freunde stellen Freunde vor, nicht virtuell, sondern tatsächlich, wie damals, als es noch keine Followers gab. Wenn aber die Glocke Rembrandt zum Gottesdienst bimmelt, dann bewegt sich die Völkerwanderung in die Kirche Museum. Den kennen sie. Daß der auch mal angefangen hat, das kommt ihnen nicht in den Sinn. Kunst kommt also doch nicht von Kucken, sondern von Gesehenwerden.

| Fr, 07.10.2011 | link | (4529) | 4 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Marktgeschrei |

Wahrheit und Wirklichkeit, Synonyme für falsch und richtig?

Erinnert sich noch jemand an Konrad Kujau? Nein, das war und ist kein Pseudonym oder in internettem Neudeutsch ein Nickname. Um eine Falschmeldung handelt es sich auch nicht. Aber mit Falschheit hat es eine Menge zu tun. Wobei allerdings zunächst einmal geklärt werden müßte, was das wiederum bedeutet. Wäre die Gegenposition Richtheit? Das klingt wiederum eher nach einem technischen Meßwert. Dabei sind Maß und Wert in der Kultur gar nicht einmal so weit entfernt von der Moral, die dabei in der Regel praktiziert wird: gut und böse, falsch und richtig. Alles andere entspricht nicht der Norm, die dem Menschen an sich das Wohnzimmersofa oder die Abenteuer verheisende Klettersteilwand in der aufgelassenen Zeche oder der sinnentleerten Kirche gleichermaßen Sicherheit bieten. «Die Wahrheit», so erklärte es mir mal ein Kunsthistoriker, der aus der Präzisionsfestung Mathematik und Physik auf dieses glücklich machende Eiland ohne festgemauerte Urteilswälle geflüchtet war, «ist immer die Erfindung eines Lügners.»

Konrad Kujau war einer, der einsitzen mußte, weil er nach Meinung der Behörde für Echtheitsnorm zu lax mit der Wirklichkeit umging. Die sogenannte Realität war in der Illustrierten Stern abgedruckt, damals so eine Art liberales Bild(ungs)blatt für Intellektualisierungswillige des dritten Volkshochschulweges, und ihretwegen stand ein Land Kopf, weil es wohl in weiten Teilen meinte, endlich wieder zur Wahrheit zurückgekehrt zu sein. Die Sehnsucht nach starker politischer Führung und deren Wertemaßstab schien nämlich ungebrochen. Hinzu war der Wert Geld gekommen, der sich gerade aufmachte, sich wieder über alles zu schwingen. Man schrieb die achtziger Jahre. Mein Haus, mein Auto, mein Boot befand sich in dem Maß im Aufschwung, in dem die wahre Kunst von dem Sportgerät runtergekracht war, an dem sie eine Zeitlang Klimmzüge gemacht hatte, um ihre Werte zu demonstrieren. Aber das waren ohnehin Übungen gewesen, die von einer Allgemeinheit nicht unbedingt als ästhetisch wahrgenommen wurden, die unverbrüchlich in der Schule lernt, daß das Ästhetische als solches schön zu sein hat, nach jener Gesellschaftslehre, die sich auch in der technischen Hochmoderne nicht vom Idealbild des 19. Jahrhundert verabschieden wollte, das die Schönheit der Einfachheit halber der Einfaltigkeit überließ.

Geht es jedoch ums Geld, handelt eben dieser sich im Geist des Genormten eigentlich sicherer und damit wohler fühlende Bürger häufig völlig entgegengesetzt dessen, was er als Vernunft zu verstehen gelernt hat. Der oben erwähnte kunsthistorische Robinson, dessen Freitag ich eine Zeitlang gerne war, definierte mir gegenüber diesen Inbegriff der gesellschaftlichen Mitte einmal lebensnah: «Das durch Eliten Verordnete bleibt immer eine Herausforderung an diejenigen, die sich danach richten müssen. Um diese augenfällige Kluft semantisch etwas zu mildern, gibt es seit der Französischen Revolution einen politischen Begriffswechsel, der aus dem Untertan den Bürger erfindet und damit zunächst den aufgeklärten, nichtaristokratischen Städter meint. Aber auch diese Beschönigung von Ohnmacht konnte — wie wir wissen — das implantierte Mißtrauen zwischen Oben und Unten nicht ausräumen.» Diesem in der Aufklärung unruhig Schlafwandelnden also geht hin und wieder ein Licht auf, das seine Glückvorstellung quadriert. Zum Haus, zum Boot und zum Automobil erscheint ihm ein gänzlich unbekannter Stern. Er schlafwandelt sich zum Tanz hinauf auf ein in den Himmel gespanntes Seil, das im völligen Dunkel irgendwo in der Nacht hängt und zudem weitab entfernt ist vom untergespannten Netz der Mündelsicherheit seiner Bundesanleihen und Schatzbriefe. Seine Erfahrung mit Glücksspiel beschränkt sich in der Regel auf ein sporadisches Münzbestücken der Automaten, die neben dem Wochenendstammtisch seines Outdoor und Wander e. V. an der Wand hängen wie Naturnachbildungen, aus denen er sein Kunstverständnis bezieht.

Sammeln täte er nämlich jetzt, erwähnte der mich beratende und über Geldwertigkeit des scheinbar Immateriellen promovierte Steuerfachanwalt, der ausnahmsweise einmal Rat suchte bei mir, von dem er wußte, daß ich primär mit dem beschäftigt bin, das sich so genau nicht festlegen läßt. Ein Kunstwerk habe man ihm angeboten, das sei so günstig im Preis gewesen, da habe er unbedingt zuschlagen müssen. Einen Janssen habe er sich gekauft, und was läge näher für ihn als, hehe, hamburgischer Pfeffersack, sich eine dieser wunderschönen Nachbildungen von Natur zuzulegen, die sogar, wovon er sich kürzlich überzeugt habe, in der hiesigen Kunsthalle ausgestellt seien. Seit einiger Zeit schon habe er Überlegungen angestellt, sich diesem seit längerem bestehenden Trend anzuschließen, nach dem in diesen Geschäftsbereichen mittlerweile soviel Geld verdient würde wie auf den Flohmärkten mit Zahngold. Wohin das geführt habe, sei ja hinlänglich bekannt. Besonders beeindruckt habe ihn die Meldung, daß die kriminelle Energie des Kunstdiebstahls in Museen längst in die Gewinne mit anderen Drogen hineinreiche. Das seien schließlich Werte, mit denen man endlich etwas anfangen könne: die Aktie an der Wand. Zugestandenermaßen läge sein Versuch als Aktionär bereits eine Weile zurück und sei auch nicht sonderlich erfolgreich gewesen seinerzeit, als dieser Schauspieler die Papiere dieses großen deutschen Telephonkonzerns angepriesen habe. Aber der sei schließlich aus der kommunistischen Ostzone gekommen, wo man ja erwiesenermaßen nicht mit Geld umzugehen gelernt habe, was schließlich in die Insolvenz führte. Nun aber sei er fest entschlossen, an den Vertrauen erweckenden Gewinnen des Kunstmarktes zu partizipieren. Seinen gerade reifegeprüften Sohn habe er auch schon inspiriert. Der habe, ganz der, hehe, von Haushaltsdisziplin geprägte Vater, vom ersparten Taschengeld für dreihundert Euro übers Internet ein von einem Maler namens Richter signiertes Ausstellungsplakat erstanden. Dieser auch noch lebende Künstler soll ja nach Auskunft seiner seriösen Tageszeitung Hamburger Abendblatt derjenige sein, der weltweit auf Auktionen und in Galerien die höchsten Preise erziele. Das sage schließlich alles über dessen Wert aus. Und sicherlich könne ich ihm nicht nur darüber etwas mehr über seinen Erwerb, sondern auch über den seines Sprößlings sagen.

Der Meister selbst äußerte sich dazu Anfang der Achtziger, als die Artistik dabei war, sich endgültig aufs Drahtseil der materiellen Bewertung zu begeben:

«Ah — ihr Leutchen denkt, 'ne Zeichnung zum Beispiel sei Luxus? Das ist ein Pelzmantel auch. Ich würde mir schon zutrauen, Echt-Krokodil von I. G. Farben der Frau Feudel anzudrehen. Äh, äh — die Banausen, die hier in Rede stehen, WISSEN nämlich in Wahrheit, daß unter meiner Flagge derzeit mehr Fälschungen als Zeichnungen von meiner Pfote in Umlauf sind. Und solche sind gut zu erkennen: Sie sind in der Regel doppelt so groß wie die Originale. Für mich ist es eher komisch als ärgerlich, denn der Verkauf von Zeichnungen ist mein Geringstes, zumal ich gut + gern die Hälfte verschenke. Und wovon ich lebe, geht Euch Leutchen einen Pfiff an.Auszug aus: Kurzschrift 3.2000, S. 23–28; mit Dank an Lamme Janssen für die freundliche Genehmigung; Erstdruck in: Konkret, Heft 8, August 1982, Seiten 68–71

Ein Beispiel.

Ich verkaufe L. in Hamburg ein 35 cm x 25 cm großes Blumenstilleben für 700 Mark. («November»-Buch: «Mit Fasanenfeder».) Ein Herr S. «erwirbt» in München diese Zeichnung für 24.000 Mark — nur mißt die Zeichnung jetzt 60 x 40 cm. Besagter S. trifft zufällig mit seiner Beute am gleichen Tag in einer kleinen Gesellschaft auf meinen Freund T. und erzählt dem von seinem «Fang». T. läßt den S. sich auseuphorieren und sagt dann: «Wie schön, wie schön — nur das Original habe ich.» Gleich am nächsten Tag bringt S. seinen Janssen wieder in Umlauf und ruft den T. fröhlich an mit der Mitteilung, er hätte 1,5 Gewinn gemacht. Vor ein paar Tagen kam das Ding nun auf meinen Arbeitstisch. Eine Hamburger Galerie war inzwischen gegen 14.000 Mark der unglückliche Eigentümer geworden. Der Experte F. hatte das Unglück offenbar gemacht und nun wollte die Galerie von mir eine Negativ-Expertise. Hattse gekriegt. Wo das Ding heut ist, weiß ich nicht. Bis auf einige vergilbte Kleeblätter in dem Strauß war die Chose gar nicht mal so schlecht ...»

Auch Joseph Beuys hat gerne viel verschenkt oder zumindest preiswert, um den nach Unwert klingenden Begriff billig zu vermeiden, abgegeben; ein guter Bekannter von mir, der die Zeichnungen dieses Kunstumwerters tatsächlich überaus schätzte, kam deshalb zu einem dicken Beuys-Paket. Der niederrheinische Streiter gegen die Kunstmarktkunst wollte die ohne Markt, nicht nur seine, unter die Menschen bringen. Deshalb schuf er auch Arbeiten, die in relativ hoher Auflage oder gar ohne Begrenzung unter die Menschheit sollten, beispielsweise eine Holzbox, die der Remscheider Vice-Verlag grob geschätzt drei bis fünf Dutzend mal für jeweils um die fünfzig Mark verkaufte. Kaum war der alte Hase in die ewigen Kunstgründe verabschiedet worden, schaffte es ein wertbewußter Eigentümer eines dieser Holzkästchen, selbiges in einer überseeischen Aukion im Erfinderland von Alles ist machbar zu plazieren und über sechzigtausend Mark dafür zu kassieren. Aber darum geht es schließlich gar nicht. Es geht um falsch oder richtig, also, ob solch eine Aktie an der Wand auch den Geldwert hat, den beispielsweise ein Steuerberater auf Abwegen dafür bezahlt hat.

Das mit Janssen ist bereits ein Weilchen her. Aber vor nicht allzu langer Zeit hat es nicht nur eines der renommiertesten Kunsthäuser fast unter Tage gebracht, dem eine ganze «Sammlung» anvertraut worden war, sondern gleich noch einen der gewichtigsten Fachleute, die die globaleuropäische Montanunion der bildenden Moderne hervorgebracht hat, gewaltig in die Bredouille. Wie bei den oben erwähnten Diebstählen aus Museen war auch hierbei von hoher «krimineller Energie» zu lesen, zum Beispiel in Die Zeit vom 22. Dezember 2010.

Ich werde also meinem Berater nicht beratend zur Seite stehen können, da mich Bewertungen dieser Art überfordern. Ich ziehe mich deshalb als Freitag diskret hinter meinen oben bereits zitierten Herrn Robinson zurück, der sich auf der Insel eines Klosters anläßlich einer Vortragsreihe mit einigen abgeschiedenen Gedanken zu Wort gemeldet hat.

«Die Medien bedienen die Ebene eines Verschiebebahnhofes von Wirklichkeiten und koppeln an ihre Bilder die scheinbar mittransportierbare Wahrheit und Echtheit. Das ist nicht nur eine Verfälschung der Wirklichkeit in ihrer medialen Transportebene, das ist Fälschung an den Quellen der Wirklichkeit selbst.Thema war, wie könnte es anders sein, eine Ausstellung zu Von Dürer bis Dali. Meisterwerke aus der Fälscherwerkstatt Konrad Kujau.

Und in der Tatsache, daß es allen Medien in Text, Akustik und Bild gelungen ist, flächendeckend den Eindruck zu erwecken, daß Wahrheit und Wirklichkeit Synonyme sind — in dieser Tatsache steckt der eigentliche Motor für Täuschung und Fälschung.

Denn die Wirklichkeit bleibt immer das, was auf uns Menschen einwirkt. Der Wirklichkeit ist es egal, ob sie wahr oder falsch, gut oder schlecht, echt oder unecht ist. Wird also Wirklichkeit und Wahrheit synonym verstanden, sozusagen ‹Schwarz auf Weiß› geglaubt, ist auch der Wahrheitsbegriff beliebig geworden. So können wir mit Wirklichkeit und Wahrheit endlich relativ — das heißt in erster Linie situativ und launenhaft — umgehen.»

| Mi, 17.08.2011 | link | (3990) | 8 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Marktgeschrei |

Von scharfem Blick

Als der Student der Volkswirtschaft Rudolf Kicken gemeinsam mit Wilhelm Schürmann 1974 in Aachen seine Photogalerie Lichttropfen eröffnete, produzierte er ein regionales Sensatiönchen — da war einer, der sich traute, einfach nur Photographien auszustellen. Während sein Freundeskreis ihn unisono noch für verrrückt erklärte, bewegte sich der Vor(aus)reiter strategisch zielstrebig nach vorne. Noch längst nicht einmal zehn Jahre später bestimmt er den europäischen Markt der photographischen Kunst maßgeblich mit — die Betonung liegt gleichwohl auf Handel, weniger auf Kunst. Denn jemand, der sich zum Beispiel für osteuropäische Photographie oder der aus dem Bauhaus interessiert, landet zwangsläufig in der Kölner Albertusstraße 47 — dort residiert der Photogalerist inzwischen.*

An den Wänden hängen aber nicht nur die klaren Lichtspielereien des Bauhaus-Künstlers Werner Mantz oder die zeitweise surrealistischen Photographien des Ungarn André Kertesz. Hier gibt es auch die von dem US-Amerikaner Edward Weston im Dünensand recht kulinarisch angerichtete junge Dame zu sehen, für die Kicken in jedem Fall 50.000 Mark haben will — und «wenn das Bild zehn Jahre» bei ihm hängen sollte. Das naheliegend im Galerietrakt befindliche Schlafzimmer ziert sogar eine Photographie im Marktwert von 150.000 Mark. Ansel Adams Moonrise ist sein «röhrender Hirsch», der ihn «in gewissen Stunden vergessen läßt, in Deutschlands häßlichster Stadt wohnen zu müssen».

Im lauschigeren Aachener Wald hatte alles angefangen — wie bei Edward Weston mit einer abzulichtenden jungen Frau. Mit einer geliehenen Instamatic wollte er eine Freundin ins Bild setzen. Daraus entwickelte sich eine harmonische Ehe mit der Photographie, wie seine derzeitige Gespielin feststellt. Sie attestiert ihm tatsächlich Besessenheit — zu diesem visuellen Medium, zu ihm allein habe er offenbar «ein erotisches Verhältnis».

Diese Beziehung treibt den Kunstmakler, der «aus der kommerziellen Perspektive gesehen auch ganz gut ohne Galerie auskommen könnte», in die verborgensten Winkel der Alten und der Neuen Welt. Auf einer kleinen hawaiischen Insel zum Beispiel kam er vor Jahren einem ehemaligen Assistenten von Edward Steichen auf die Spur. Als das etwas länger andauernde Gespräch vorüber war, hatte Kicken einen Großteil der Arbeiten des 1973 gestorbenen US-amerikanischen Meisters der Lichtbildnerei in der Mappe. Im Austausch gegen gutes Geld selbstverständlich, zu dem der mittlerweile ausgelernte und mit einem Diplom ausgestattete Volkswirt ein mindestens ebenso erotisches Verhältnis hat wie zur Photographie. Allein dafür braucht er zunehmend Geduld — rund die Hälfte des Jahres ist er unterwegs —, um Raritäten in den Sucher zu bekommen, seitdem immer mehr Sammler ihre Optik auf Lichtbildnerei richten.

Die Symbiose Kunst und Kommerz geht in dem Kaufmannssproß ideal auf. Die Lehrzeit des Marktbeherrschens begann nämlich bereits in der Kindheit, in der Vater Kicken Sohn Rudolf klarmachte, was eine Mark wert sein kann. Allerdings wich der Junior dem familiaren Baustoffgroßhandel aus, weil er lieber ein großer Künstler werden wollte. Das brachte das Familienoberhaupt zunächst einmal um die Contenenance. Es sah den Sprößling «enden wie einer, der am Strand Touristen photographiert», und drohte deshalb zunächst einmal mit unmittelbarem Zwang, nämlich dem Entzug der Studentenapanage.

Scheinbar geläutert siedelte Sohn Rudolf nach Wien um. Doch die längst durchkalkulierte nouvelle vague kam flotter als berechnet über ihn. Als er in einem Café sitzend still über Abwasserröhren sinnierte, verkündete nämlich geradezu schicksalhaft eine Tageszeitung die Eröffnung der Photogalerie Die Brücke. Kicken handelte rasch und, vermutlich in der Erbmasse gut abgelagert, kaufmännisch. Er verhökerte sein Tonbandgerät, kaufte einige Bilder und arbeitete schießlich mit einem Galeristen zusammen. Daß Kicken damals nicht auch noch sein Automibil verhandelte, war intuitiv klug und vorausschauend weise. Denn derart ausgestattet war der Photographie-Eleve geradezu prädestiniert, die illustren Galeriegäste vom Flughafen anzuholen.

Eine der Lichtgestalten, die damals Wien ihre Aufwartung machte, die hieß Allan Porter, seinerzeit Chefredakteur von Camera, Anfang der siebziger Jahre die biblia pauperum aller sich nach Gnade sehnenden Photo-Amateure. Und so pilgerte Kicken mit Papas zwar zögerlichem Ja-Wort, aber eben auch mit dessen (Geld-)Segen versehen zum New Yorker Eastman-House, in dem seinerzeit Nathan Leonce residierte, der sich durch die Ausbildung vieler junger Photographen einem Namen gemacht hatte. In dessen Photoklasse kam Kicken jedoch nach zwei Semestern zu der Erkenntnis, daß es «zum berühmten Künstler wohl nie reichen» würde.

Also konzentrierte er sich lieber auf die marktwirtschaftliche Komponente seines Daseins, tauschte sein VW-Cabriolet gegen einen schlichteren, dafür rundum schützenden Käfer, der dann zwar das Wasser durchs Bodenblech einströmen ließ, seinen Besitzer aber nicht daran hinderte, anschließend den Blick scharfzustellen während einer halbjährigen Reise durch amerikanische Galerien, Museen und Ateliers.

Mehr als hundertausendmal hat er genau hingeschaut. Nie aus dem Blick verloren hat er dabei die günstige Verquickung von Kunst und Markt. Je nach Perspektive: Der Erfolg gibt ihm recht. Der Vater inzwischen auch.

Flohmarkt: Savoir-vivre, 1981

* Kicken in Berlin gibt es seit 2000

| Sa, 01.01.2011 | link | (3745) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Marktgeschrei |

«Das zehrt ja alles am Leben ...»

Wie angekündigt: eine Erinnerung daran, daß das Neue eigentlich ziemlich alt ist — meine vor gut einem Vierteljahrhundert erstmalig zusammengefaßten und bis heute nicht endenwollenden Überlegungen zum Sparstrumpf Kunst.

Musikakzent, ca. 0'30, Laurie Anderson (O Superman), darüber Ansage

Artistische Geschäfte

Die Künstler und die Kunstverkäufer

Zuspielung 1 (Originalton): «Erstens sind unsere Lebenshaltungskosten teurer geworden, die Aufwendungen sind teurer, und man muß sich auch klar sein, daß auch mit — ich bin kein berühmter Künstler — aber auch für die berühmten eines gilt: daß sie mehr Aufwendungen machen müssen, mehr herumhampeln, mehr Korrespondenz, mehr Feste geben, mehr Einladungen aussprechen, mehr Fotos bereithalten, mehr Interviews geben. Das zehrt ja alles am Leben, das muß ja alles von diesem Produkt mitgetragen werden.»

Sprecher 1: Das Produkt, von dem Eberhard Fiebig hier spricht, heißt Kunst, genauer: Bildhauerei, Malerei, Zeichnung, Photographie et cetera. Daß alles teurer würde, war die Antwort des Bildhauers und Kasseler Hochschullehrers Fiebig auf die Frage, warum man eine seine kleineren Metallplastiken vor wenigen Jahren noch für ein paar hundert Mark erstehen konnte, sie jedoch heute für den Kunstkäufer mit dem kleineren Geldbeutel unerschwinglich geworden sei.

Zwischen zwanzig- und zweiundzwanzigtausend Mark kostet heute eine dieser Arbeiten, für die größeren muß man fünfzigtausend und mehr Mark über die Theke des Kunstladens, der Galerie, reichen.

Sprecher 2: Der Grund: Der Metallbildhauer Eberhard Fiebig ist auf den Markt gekommen. Nach bald drei Jahrzehnten der Einzelgängerschaft hat er sich unter die Fittiche einer renommierten Zürcher Galerie begeben.

Bei anderen Künstlern der bildenden Zunft ging das weitaus schneller. Zum Beispiel bei den sogenannten Jungen oder auch Neuen Wilden*. Die sich selbst als Heftige bezeichnenden, heute vierzig- bis fünfzigjährigen Maler verhalfen dabei dem internationalen Kunsthandel zu heftigen Umsatzsteigerungen.

Die Hintergründe einer stürmischen Entwicklung auf dem Kunstmarkt gegen Ende der siebziger Jahre beschreibt Willi Bongard, ein Kölner Wirtschaftsjournalist, der die Kunst vermarktet:

Zusp. 2: «Das hatte damit zu tun, daß tatsächlich die Geschäfte im Kunsthandel bis dahin schlechter und schlechter gegangen waren. Die Kunst hatte sich weitgehend entmaterialisiert, concept art oder die spröde Kunst, die eher an den Verstand, an den Intellekt appellierte, eher als an das Herz oder das Gefühl oder an den Bauch, man hatte sich immer schlechter verkauft, und um so bereitwilliger haben dann die Händler diese Kunst aufgegriffen.»

Spr. 1: Vorausgegangen war allerdings der flehende Ruf der Kunstverkäufer, allen voran der führende New Yorker Galerist Leo Castelli:

Spr. 2: Neue Bilder braucht der Markt!

Spr. 1: Erhört wurde dieser Marktschrei zunächst in Italien. Dort gab es tatsächlich einige Maler — später sollte man sie Vertreter der Arte Ciffra* nennen —, die ihre Leinwände mit Herz und Bauch voll kriegten. Der Intellekt war dann Sache der Publizisten, die die Kunde von der heiß ersehnten und endlich vorhandenen neuen Malerei mit immensem Fleiß durch die Spalten der Feuilletons jagten — während die Galeristen in den Startlöchern saßen. Willi Bongard;

Zusp. 3: «Das haben einige Ausstellungsmacher mit großer Freude gesehen, die figurative, expressionistische Kunst immer schon gut fanden und die darunter gelitten hatten, daß diese Kunst nicht die Beachtung in den Siebzigern fand, die sie ihrer Meinung nach hätte haben sollen. Zum Beispiel durch die große Londoner Ausstellung New spirit of painting ist auf diese Kunst aufmerksam gemacht worden, erst recht durch die Zeitgeist-Ausstellung in Berlin. Ein Mann wie Joachimides hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen, daß diese Kunst Publizität bekommt und dadurch die Nachfrage angeregt worden ist, sowohl auf Seiten der Sammler wie der Museen wie der Galeristen.»

Spr. 1: Der herbeibemühte Zeitgeist, auch in der Malerei, zollte den vom Markt geforderten Tribut. Die Welle der neuen Kunst, die ihren Ursprung im zwischen 1910 und 1920 aufkommenden Expressionismus beziehungsweise in der französischen Gruppe Fauves, zu deutsch Wilde, hat, also so neu nicht war, war nicht mehr aufzuhalten. Da konnte sich manch ein qar nicht so beglückter Kritiker die Finger dagegen wundschreiben — der Verriß ist ein Rädchen im Marktmechanismus, er bedeutet auch Werbung. Und eines dieser Rädchen treibt ein ganzes Räderwerk an. Der Münchner Kunsthistoriker und Galerist Richard Hiepe gibt ein Konzentrat der Gebrauchsanweisung:

Zusp. 4: «Hier ist ganz klar festzustellen, daß einige wenige Galerien die Leute aufgebaut haben und in einer engen Verflechtung mit bestimmten Museen, die dann große Ausstellungen von diesen Künstlern machen, eine marktbeherrschende Stellung sehr schnell erkämpfen. Natürlich, dazu gehört eine gewisse Marktklugheit. Das zu wissen: jetzt kommt das, jetzt kann man's auch verkäuflich machen bis in die Museen, dazu gehört nicht nur Geld. Aber auch Geld. Also, ohne Geld geht's nicht.»

Spr. 1: Willi Bongard dagegen, Erfinder des Kunstkompaß, eine von Eingeweihten häufig belächelte Art Hitparade der bildenden Kunst, aber von Capital-Lesern ernstgenommen, Willi Bongard also meint, es ginge nicht allein, wie Klein-Moritz sich das vorstellen mag — mit Geld.

Zusp. 5: «Natürlich kann der Handel versuchen, mit Ausstellungsinstitutionen wie Museen, Kunsthallen, Kunstvereinen ins Geschäft zu kommen. Nur: Ehe sie Ruhm erlangen, müßte ihnen das in hundert, wenn nicht in mehr Fällen international gelingen, weil der Kunstmarkt gottlob ein internationaler Markt ist. Sie müßten also mit sehr vielen Museen und Kunsthallen, Kunstvereinen und ähnlichen Institutionen wie auch der documenta und den Biennalen ins Geschäft kommen.»

Spr. 1: Auf den Mechanismus, den Willi Bongard zurückhaltend beschreibt, ist manch ein Künstler nicht gut zu sprechen. Einer von ihnen ist Jürgen Weber, Bildhauer und Hochschullehrer in Braunschweig. Er schreibt in seinem Buch Die Entmündigung der Künstler:

Spr. 2: «Die wichtigsten Mächte des Kunstbetriebs sind auch hier vereint: Museumsdirektoren, die mit den Ausstellungen ihrer eigenen Häuser die documenta vorbereiten und hinterher ›aufbereiten‹, namhafte Kunstjournalisten, die mit ihren Artikeln Sprachregelungen für die Zeitungen schaffen, Galeristen und Vertreter von Stadt und Staat. Während bei der Vorbereitung der beiden ersten Ausstellungen wenigstens noch zwei Künstler im documenta-Rat vertreten waren, gab es 1964 in den Gremien der documenta keine Künstler mehr. Niemand nahm daran Anstoß. Das Argument war auch hier, man erreiche so größere Objektivität bei der Auswahl der Werke.»

Spr. 1: Ein besonderes Augenmerk richtet Weber in seinem 1981 erschienenen Buch auf die Rolle der Publizisten. Wobei das von ihm angeführte Beispiel der Kasseler documenta durchaus repräsentativ sein will und sicherlich auch ist

Spr. 2: «Wie können Berichte des Kunstjournalisten Schulze-Vellinghausen über die documenta IV in der FAZ wirklich als objektiv gewertet werden, wenn er gleichzeitig Vorsitzender des Ausschusses für Malerei war und außerdem Leiter des documenta-Ausschusses für Presse und Information. Soll man sich über die aufdringliche documenta-Werbung in der Zeit durch Willi Bongard noch wundern, wenn dieser gleichzeitig als Mitglied des documenta-Rates 1968 die Ausstellungsstücke mit auswählte und sich außerdem immer wieder in der Zeit als Propagandist für die Galerie Der Spiegel betätigt hat?»

Spr. 1: Hier allerdings irrt Jürgen Weber. Willi Bongard war nicht Mitglied des documenta-Rates.

Spr. 2: «Wie sollte Peter Iden die documenta 72 kritisieren, da er sie doch selber als Mitglied des Orqanisationskommitees zusammengestellt hat? Muß noch darauf hingewiesen werden, daß die documenta, die angeblich das Kunstgeschehen der Zeit dokumentiert, jeden Stil selber aus der Taufe heben kann, wenn sie sich selbst die Künstler aus der ganzen Welt zusammensucht?»

Spr. 1: Eberhard Fiebig, vor noch nicht allzu langer Zeit selbst vehementer Gegner dieser Praktiken, die er in namhaften bundesdeutschen Tageszeitungen und Magazinen angriff, gibt sich heute moderater:

Zusp. 6: «Sie können natürlich mit sehr viel Geld etwas anhäufen und durch eine bestechende Überzeugung einmal so ein bißchen darauf hinweisen. Aber Sie schaffen es nicht, einen geistigen Wert, um den es letzten Ende doch geht, von außen her mit Geld so zu manipulieren, daß man die Fadenscheinigkeit des Vorgetragenen nicht erkennen würde.»

Spr. 1: Angesichts der Tatsache, daß es bei einem Markt, auf dem Bilder oder Skulpturen gehandelt werden wie im Überfluß vorhandene Lebensmittel, klingt der von Eberhard Fiebig eingebrachte Begriff des ‹geistigen Wertes› dann doch ein bißchen anachronistisch, um nicht zu sagen: idealistisch überhöht. Michael von Cube, dreiunddreißigjähriger Münchner Zeichner, bis vor kurzem Stipendiat in Paris, sieht das drastischer:

Zusp. 7: «Kunst als Ware: Die wahre Kunst ist die, die verkauft wird. Und der Rest war halt keine, augenscheinlich. So krieg' ich das mit. Das ist zynisch, aber das Geschäft läuft so.»

Spr. 1: So sieht's der Künstler, dessen Urteilsvermögen noch von keinem — leider, wie er selbst meint — 10.000-Mark-Verkauf getrübt ist. Und der Kunstverkäufer bestätigt ihn. Richard Hiepe auf die Frage, ob sich der materielle Wert eines Kunstwerks durch Angebot und Nachfrage regeln läßt:

Zusp. 8: «Ja, das ist bei den Künstlern, die en vogue sind, ja sehr oft die Regel. Da werden die Preise durch künstliche Verknappung zweifellos regiert und bestimmt. Ebenso ist da die Gefahr, daß man durch ein Überangebot in einen Einbruch kommt. Beim großen, normalen Graphikmarkt gibt es die Erscheinung natürlich in der Form so, daß eine Auflage, meinetwegen von Bruno Bruni, geht rasend gut, geht phantastisch, andere gehen weniger gut. Natürlich neigen dann Galeristen dazu, gerade die Verleger, Blätter zurückzuhalten und später zu sehr viel höheren Preisen weiter zu verkaufen.»

Spr. 1: Nun hat gerade der Graphikmarkt innerhalb des Gesamtkomplexes Kunsthandel seine eigenen Gesetze. Vor allem im Bereich des Versandkunsthandels. Hier betreibt manch ein Kunstverkäufer wahrhaft artistische Geschäfte. Das beginnt schon mit den Auflagenhöhen. War früher die Limitierung auf hundertfünfzig oder zweihundert Blätter, die Numerierung und die Signierung ein Garant für Qualität und Wertbeständigkeit beziehungsweise Wertzuwachs, so wird Graphik heute gedruckt, als ob's Inflationsgeld wäre. Da taucht die Frage auf, wo denn eigentlich die Schallmauer für Auflagen von Graphik ist. Richard Hiepe:

Zusp. 9: «Es hat sich zu unser aller Überraschung gezeigt, daß eben auch die zehntausender Auflagen verkauft worden sind. Und es hätten sich wahrscheinlich sogar zwanzigtausend verkaufen lassen, weil eben bestimmte Leute so teuer geworden sind und weil es auch durch ein geschicktes Management gelang, Motive herauszufinden, die nun wirklich breitestes Interesse fanden, auf Kosten der Qualität natürlich. Daß theoretisch nach oben keine Grenze ist ... Aber sie besteht natürlich, ich möchte mal sagen, im moralischen Sinn. Was hat ein Sammler denn davon, wenn er ein Blatt von 9.999 oder 10.000 hat. Das ist doch absurd. Denn die Numerierung hatte ja den Sinn, die Echtheit und auch die Qualität, auch die drucktechnische Qualität zu garantieren. Die kann ja bei solchen Auflagen nicht der Fall sein.»

Spr. 1: Dabei ist manche zehntausender Auflage Blatt für Blatt Blatt signiert, ohne daß der Unter-Zeichner weiß, was da je auf — selbstredend — feinstes Bütten gedruckt werden wird. Darüber hinaus wissen längst nicht nur Eingeweihte wie Richard Hiepe,

Zusp. 10: «... daß sogar die Unterschriften mit Stempel oder von Familienmitgliedern gemacht werden. Also, da hat der Künstler keine Hand mehr dran an den Blättern.»

Spr. 1: Überhaupt wird Walter Benjamins These vom Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit vor allem vom Versandkunsthandel allzu großzügig ignoriert. Früher gehörte es mal zum Ehrenkodex eines jeden Radierers, die Druckplatte nach einer vorher bestimmten Auflage unbrauchbar zu machen. Heute wird in der Regel gedruckt, bis das Negativ aus Stein oder aus Kupfer Positives nur noch erahnen läßt. Und schließlich gibt es noch das Offset-Litho-Verfahren — den Photodruck. Da hat keine Künstlerhand mehr mühevoll mit dem Stichel die Platte geritzt und mit Säure gearbeitet. Bei diesem technisch hochwertigen Verfahren kann der Betrachter ohne auereichende Erfahrung und ohne Lupe, dem sogenannten Fadenzähler, schwer erkennen, daß es sich bei dem erstandenen Blatt nicht um eine Druckgraphik, sondern um eine Photo-Graphik handelt.

Musikakzent, Anderson

Spr. 1: Ein weiteres anrüchiges Kapitel des ‹Kapitalmarktes› Kunst sind die in Umlauf gebrachten Fälschungen. Einen Fall beschreibt der Hamburger Zeichner Horst Janssen in seinem Buch Angeber X, erschienen 1982:

Spr. 2: «Ich verkaufe L. in Hamburg ein 25 cm x 25 cm großes Blumenstilleben für 700 Mark. [...] Ein Herr S. ‹erwirbt› in München diese Zeichnung für 24.000 Mark — nur mißt die Zeichnung jetzt 60 x 40 cm. Besagter S. trifft zufällig mit seiner Beute am gleichen Tag in einer kleinen Gesellschaft auf meinen Freund T und erzählt dem von seinem ›Fang‹. T. läßt den S. sich auseuphorieren und sagt dann: Wie schön, wie schön — nur das Original habe ich. Gleich am nächsten Tag bringt S. seinen Janssen wieder in Umlauf und ruft T. fröhlich an mit der Mitteilung, er hätte 1,5 Gewinn gemacht. Vor ein paar Tagen kam das Ding nun auf meinen Arbeitstisch. Eine Hamburger Galerie war inzwischen gegen 14.000 Mark der unglückliche Eigentümer geworden. Der Experte F. hatte das Unglück offenbar gemacht, und nun wollte die Galerie von mir eine Negativ-Expertise. Hattse gekriegt. Wo das Ding heute ist, weiß ich nicht. Bis auf einige vergilbte Kleeblätter in dem Strauß war die Chose gar nicht mal so schlecht ...»

Spr. 1: Blüten treibt der Handel auch mit Kleinplastiken. Da wird verkauft, solange Nachfrage besteht. Und die läßt sich je bekanntlich erzeugen. Natürlich auf 130-Gramm-Hochglanzpapier, in einer Sprache, wie sie der Werbung Sache nunmal ist. Originalton aus einem Prospekt eines Kreditkarteninstituts, das sich mit dem Vertrieb von Massenkunst ein paar Milliönchen hinzu verdient:

Spr. 2: «Ernst Fuchs zählt zu den Künstlerpersönlichkeiten, die zu Lebzeiten als Genie verehrt und bewundert werden.»

Spr. 1: Soweit ist das ja in Ordnung, wenn man auch mit dem Hamburger Maler und Schriftsteller Hans Platschek übereinstimmen kann, der in einem Monatsmagazin schrieb, daß sich sowas zu sagen nicht einmal ein Beuys-Fan traut. Nun aber kommt's. Das Hochglanzpapier verrät über eine Fuchssche Bronzeskulptur:

Spr. 2: «Bereits vor der offiziellen Vorstellung des ‹Achill› haben sich mehr als einhundert Interessenten dieses attraktive Kunstobjekt durch Reservierungsaufträge gesichert.»

Spr. 1: Doch wie erfährt eine potentielle Käuferklientel vorab von diesem Bronzekopf — nun, da hilft vielleicht ein kleiner Artikel in der Hauspostille des Kreditunternehmens, dem zu entnehmen ist, daß der Wiener Luxuskünstler sich mit dem Gedanken trägt, ähnliches in absehbarer Zeit zu fertigen. Es muß zunächst ein Markt geschaffen werden für die 1.450 Exemplare des Fuchs-Achill. Will heißen: Man wartet erst mal ab, bis entsprechend geordert wurde, um ‹unnötige› Absatzrisiken von vornherein auszuschalten. Und kalkuliert ist diese gehobene Kaufhauskunst so, daß bereits bei fünfzig Prozent der verkauften Exemplare ein Millionengewinn herausschaut. Der Künstler fährt dabei sicherlich nicht schlecht, der Kunstverkäufer in jedem Falle besser, nur der «sehr geehrte Interessent» kauft dabei etwas ein, was im Wert niemals steigen kann — auch wenn die Werbetexte so verfaßt sind, daß die Hoffnung auf die Wertsteigerung des guten Stücks überall zwischen den Zeilen hervorlugt.

Nur eintausendvierhundertfünfzig Mal, so das verheißungsvolle Angebot, sollte diese Kleinplastik aus Bronze, das Stück für ein paar tausend Mark, gegossen werden. Im Zusammenhang mit Graphikauflagen sprach Richard Hiepe von einer zumindest moralischen Obergrenze. Hier weiß er sogar von einer juristischen zu berichten:

Zusp.: «Also, es gibt so aus Prozessen Maillol und so, ist doch die Obergrenze bis dreißig Stück bei Bronzen festgesetzt worden, so daß dreißig Stück als Originale gelten, selbst wenn der Künstler gar nicht mehr lebt.»

Spr. 1: Nun behaupten die Anbieter in der Regel nicht unbedingt, es handele sich hier um von Künstlerhand angefertigte Originale. Aber das durchweg mitgelieferte sogenannte ‹Echtheitszertifikat› vermittelt dem Empfänger zumindest das Gefühl. Auch das, sich in den erlauchten Kreis der Kunstbesitzer und -kenner eingekauft zu haben.

Und auch hier gibt's Probleme mit der Signatur. Noch einmal Richard Hiepe, der vom Künstler meint:

Zusp. 12: «Normalerweise soll der einen Stempel einhauen, oder er soll mit einem geeigneten Instrument direkt seine Initialien in die Bronze einhauen. Das ist wirkliche Signatur. Das wird kaum noch gemacht. Alle stellen Stempel her, sehr scharf geschliffene Edelstahlstempel. Wer die einhaut, kann man überhaupt nicht kontrollieren. Da muß man sich also völlig drauf verlassen, daß der Künstler das autorisiert.»

Spr. 1: Dafür, daß man den artistischen Geschäftemachern möglichst bald das juristische Netz entziehen sollte, plädiert auch Willi Bongard:

Zusp.: 13: «Wenn man es dem Sammler oder dem Käufer, ganz allgemein gesprochen, nicht sagt, wenn man solche Erzeugnisse, die es gibt, nicht einwandfrei deklariert, dann handelt es sich entweder um einen Betrug oder zumindest um eine Betrugsabsicht. Und ich kann also nur plädieren für saubere Deklaration. Dann kann eigentlich nichts passieren, dann kann sich jeder potentielle Käufer fragen, will er das haben für den betreffenden Preis oder nicht, legt er Wert darauf, daß ein Künstler eine Sache selber in die Hand genommen hat oder nicht.»

Spr. 1: Womit wir bei der heiklen Frage wären: Darf ein Künstler eine seiner Arbeiten auch dann als Original bezeichnen, wenn sie von einem Mitarbeiter gedruckt oder gegossen wurde. Der Bildhauer Eberhard Fiebig verweist auf altes Tun.

Zusp. 14: «Gehen tut das allemale. Ob der Käufer damit zufrieden ist, ist 'ne andere Sache. Aber das ist ja eine Praxis, die seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich, geübt worden ist. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, daß Michelangelo die Dinge alle von Hand selber gekloppt hat. Der hatte dazu Hilfskräfte, einen Teil hat er dann selber gemacht. Und es kommt doch nur darauf an, ob der Autor, Sie sagen Künstler, sagt: Jawoll, dieser Gegenstand hat die Ausprägung, die ich mir gewünscht habe.»

Spr. 1: 1983 griff der Spiegel in einem mehrere Seiten langen Artikel unter vielen auch den Hamburger Bildhauer, Maler und Zeichner Paul Wunderlich an. Er habe seine Arbeiten von anderen fertigen lassen. Worauf sich Wunderlich in der Wochenzeitung Die Zeit wehrte:

Spr. 2: «Eine reine Erfindunq, eine Lüge. [...] Aber der Vorgang ist differenzierter — auch interessanter und amüsanter. Ich habe mich der Plastik auf die verschiedenste Weise genähert. Nehmen wir den ‹Sarkophag›, mit dieser Figur; die habe ich nicht modelliert. Ich habe mir einen Schnittmusterbogen von einem Handschuh besorgt und habe daran gelernt, wie man das macht, daß man körperlich arbeitet, wenn man Stoff zusammennäht. Dann habe ich einen Schnittmusterbogen von einer ganzen menschlichen Figur gezeichnet mit all den Zwickeln, so heißen die Dinger nämlich, und Schräganschnitten, und diesen Schnittmusterbogen habe ich einer Schneiderin gegeben, und die Schneiderin hat das zusammengenäht. [...] Ich habe mich jeder Hilfe bedient, jeder, der Hilfe einer Schneiderin ebenso wie der Hilfe eines Glasschleifers wie der Hilfe eines Gynäkologen wie der Hilfe eines Tischlers, Polsterers, was Sie wollen.»

Spr. 1: Der manieristisch arbeitende Künstler Wunderlich hat sich, in diesem Zusammenhang, zu Recht dagegen verwahrt, ein Roßtäuscher zu sein, wie auch Eberhard Fiebig als Urheber abstrakt-geometrischer Metallplastiken zu Recht meint, es sei legitim, Hilfskräfte zu beschäftigen. Rene Magritte, etwa mit der Bronzeskulptur Madame Recamier, Henry Moore, Eduardo Paolozzi oder irgend ein anderer Bildhauer — sie alle hatten Gehilfen, wie beispielsweise Renoir seinen Richard Guino. Rodin sagt man gar nach, ein Großteil seiner Skulpturen sei von seiner Lebensgefährtin Camille Claudel geschaffen worden.

Der Bildhauer läßt seinen Assistenten vorarbeiten, und er selbst besorgt den Feinschliff. Und jeder verantwortungsbewußte Zeichner läßt für den Druck denjenigen ran, der das Handwerk in der Regel besser versteht. Nur dann, wenn der Künstler die Arbeit nicht mehr überwacht, entzieht er sich der Verantwortung für eine Qualitätsgarantie. Daß das gerade im Bereich des Versandkunsthandels häufig, allzu häufig geschieht, darauf sollte jeder Kunstkäufer tunlichst achten. Denn es geht um sein Geld, das bei den dubiosen Praktiken der Kunstsupermärkte sehr schnell an Wert verlieren kann.

Im Prinzip verhält sich das nicht anders auf dem Markt, auf dem die Galeristen den Ton angeben. Mit dem kleinen Unterschied, daß es sich bei ihnen in der Regel um Fachleute mit einem fundierten Wissen handelt. Und meist mit einem Ruf, den sich keiner von ihnen verderben möchte, will er doch auch weiterhin seine Ware Kunst verkaufen. Und daß sie eine Ware ist, daran läßt sich nichts herumdeuteln. Darüber hinaus bietet das seriöse Marktgeschehen allerlei Vorteile für das Kunstwerk. Willi Bongard greift den wesentlichen heraus:

Zusp. 15: «Dadurch, daß die Kunst auch unter vielen anderen Ware ist, Ware sein kann, ist die Möglichkeit einer größeren Kommunikation in dieser Warengesellschaft gegeben, weil die Menschen ein antrainiertes Verhältnis zur Ware haben. Von dem Brot angefangen bis hin zu den Schuhen und den Kleidern, und in dieser Tradition, wenn Sie so wollen, dieser Gesellschaft, steht nun auch die Ware Kunst. Und von daher bietet sie als Ware eine zusätzliche Chance, wahrgenommen zu werden.«

Spr. 1: Wie sagte doch eingangs der Münchner Maler und Zeichner Michael von Cube:

Zusp. 16: «Kunst als Ware: Die wahre Kunst ist die, die verkauft wird. Und der Rest ist halt keine, augenscheinlich. So krieg ich das mit. Das ist zynisch, aber das Geschäft läuft so.»

Spr. 1: Manch einer möchte sich in dieses Geschäft einschalten. Sei es nun deshalb, weil ihm die Kunst mehr wert ist als ein neues Auto, also mehr ideelle Gründe den Kunstkauf beeinflussen. Oder aber, weil er den Begriff von der Aktie an der Wand wörtlich nimmt. Doch das bringt auch Gefahren mit sich. Willi Bongard über das Kunstwerk als Kapitalanlage:

Zusp. 17: «Also, mit Kunst kann man natürlich, wenn man will, spekulieren, wie mit allen anderen Sachen auch. Ich warne indessen dringend davor, ja ich warne sogar vor Kunst als Kapitalanlage, es sei denn, man hat alle anderen klassischen, traditionellen, seriösen, wenn Sie so wollen, Kapitalanlagen schon. Als da sind: Immobilien, an erster Stelle zu nennen, um auf Nummer Sicher zu gehen, halbwegs: Aktien, Pfandbriefe, Obligationen. Wenn Sie dann außerdem Gold haben oder vielleicht ein paar andere Edelmetalle und Juwelen und Sie dann noch flüssig sind, das heißt also, sagen wir mal, fünf Prozent ihres gesamten Kapitals noch weiter investieren wollen, dann würde ich sagen: Geht damit ih Kunst, und zwar möglichst in hochkarätige, museumswürdige Kunst, Kunst, die sich voraussichtlich hält, die Sie auch wieder verkaufen können.»

Spr. 1: Da ist Willi Bongard natürlich von seinem Kunstkompaß ausgegangen, mit dem er alle zwei Jahre die hundert besten, will heißen teuersten Künstler krönt. Die sind was für Großanleger. Doch es gibt ja bekanntlich auch noch Menschen, die bei einem Kunstkauf nicht gleich an Hundertausende denken und auch nicht ohne Netz und doppelten Boden ins Trapez steigen wollen. Für die Kleinanleger hat Richard Hiepe einen Börsentip, der wiederum den Artisten zugute kommt, die sich nicht in Willi Bongards Bestsellerliste befinden:

Zusp. 18: «Auch die einfachste und schlichteste Graphik hat nach zwanzig Jahren schon einen historischen Wert. Sie können also rechnen, wenn Sie mal ein Blatt günstig in einer Edition für dreißig, vierzig Mark gekauft haben, bekommen Sie heute das Doppelte. Und das geht nach weiteren, ich möchte sagen, vierzig, fünfzig Jahren aufs Drei-, Vierfache. Dann wird's wirklich interessant.»

Spr. 1: Aber auch Richard Hiepe warnt vor allzu großer Euphorie:

Zusp. 19: «Was man immer wieder sagen muß: Die Preise, die Sie in Galerien zahlen, sind niemals identisch mit dem, die er dafür bekommt. Sie kaufen heute ein gutes Blatt von Bruni für vier-, fünfhundert Mark und werden wohl nirgendwo in der Bundesrepublik an der nächsten Ecke beim andern Händler den gleichen Preis kriegen. Sondern höchstens die Hälfte, wenn überhaupt.»

Spr. 1: Denn der Kunstverkäufer will ja auch verdienen, in der Regel behält er bis zu fünfzig Prozent vom Verkaufspreis ein, wobei seine Ausgaben in dieser Spanne enthalten ist. Was eben zur Folge hat, daß die Künstler

Zusp. 20: «... mehr Aufwendungen machen müssen, mehr herumhampeln, mehr Korrespondenz, mehr Feste geben, mehr Einladungen aussprechen, mehr Fotos bereithalten, mehr Interviews qeben. Das zehrt ja alles am Leben, das muß ja alles von diesem Produkt mitgetragen werden.»

Musikakzent, Anderson, ca. 0'35, darüber Absage.

Bayerischer Rundfunk/Redaktion Wirtschaftsfunk

16.11.1984, 21.00 – 21.55 Uhr, Bayern 2

Die zwischenzeitlich eingespielte Musik stammte von Laurie Anderson, Big Science, und The Velvet Underground, Heroin.

Dieser Sendung voraus ging ein etwa drei Monate zuvor live ausgestrahltes Studiogespräch im Südwestfunk Baden-Baden mit den oben zitierten Teilnehmern.

*«In der bildenden Kunst versuchten u. a. die Neuen Wilden, Arte Ciffra oder Neoexpressionismus, Geschichten und Mythologien zu erzählen. Das sind für mich allerdings eher Moden, deren Überraschungseffekt genauso garantiert ist wie deren Abnutzung. Das ist vergleichbar mit der Nouvelle Philosophie von Glucksmann in Frankreich Ende der 1970er Jahre. Dies sind medieninduzierte Satyrspiele, die über den Problembestand der Moderne nicht hinauskommen.» Siegfried J. Schmidt, Zwischen Fundamentalismus und Beliebigkeit