Niveau von unten

betrachtet sieht nach Überheblichkeit aus, sprach Enzoo. Etwa vierzig Jahre ist es her, daß ich in vergleichenden Geschichten der Literaturen Ausgebildeter einem um einiges älteren, nur auf der Bühne agierenden Kollegen aus dem Flüsterkasten der Dramaturgie heraus etwas über die Geschichte des Begriffes Arroganz richtigstellen wollte, der sich über die Hochnäsigkeit des spiritus rector genannten Regisseurs beklagt hatte. Ich hatte ihn darauf hingewiesen, daß die von ihm beklagte Hochmut als Gegensatz zu Demut eher in die Religionsgeschichte gehöre, sie sich im Laufe der Moderne überdies ein wenig weiterentwickelt habe und von einem Stolz zu unterscheiden sei, der sich auf das eigene Können und nicht etwa, beispielsweise, auf die Zugehörigkeit zum Theater einer Nation beziehe, der der -ialist rein zufällig angehöre.

«Perspektive des Grases» nannten wir es, manchmal lese ich es heute noch verniedlichend als die des Frosches, also im Gegensatz zum Blick von der Burg. Es sollte mir einige Jahre später wiederbegegnen. Ein Freund selig gab es als gesellschaftlich wertende und bedeutende Metapher mir gegenüber 1977 zum besten. Freund war er geworden über meine damals noch überwiegende Tätigkeit am und über das Theater, das seinerzeit auch politische Bedeutung hatte, Stücke wie Armer Mörder gehörten zu den vielgespielten. Wir hatten erhebliche Gemeinsamkeiten entdeckt in Denkansätzen, dazu gehörte diese Perspektive des metaphrischen Grases. Ausgangspunkt war eine festspielige Aufführung des goetheschen Ritters Götz von Berlichingen, der mit seinem «Möge er mich im Arsche lecken» nach wie vor sozusagen in aller Munde ist, das lange vor der sensiblen, später (wie ich) zum Elegischen neigende Kreativität des Namensgebers deutscher Dichtung ein geflügeltes Wort war; im Französischen klingt es (in deutschsprachigen Ohren) nach wie vor feiner (abgeschmeckter?) als das deutsche Allerweltsgericht: Va te faire enculer. (Kurzform Cul). Wir saßen vor Beginn der Vorstellung für das Volk — ein in Maßen bekannter, wahrhaft großartiger Schauspieler sprach mir einen solchen Anlaß mal ins Mikrophon, allerdings erst, nachdem ich seiner Bitte gefolgt war und es ausgeschaltet hatte: Das ist für mich Afterkunst. Ich mache es nur des Geldes wegen, ein anderer, weitaus berühmterer säuselte mir an einem anderen Festspielort im selben Jahr ins eingeschaltete: Ist es nicht wunderbar, wenn die Kostüme kommen?! Ich glaube kaum, daß man den Cyrano de Bergerac, den ich hier spiele, auf einer normalen Bühne schöner realisieren kann als hier auf dieser Felsenbühne. Die hier gemeinte kostümierte Aufklärung würde auf der Frei(lufttheater-)treppe von Schwäbisch Hall vor ungefähr tausend Zuschauern kommen. Aber zuvor saßen wir noch friedlich auf dem Balkon eines für den lieben Theatergast ländlich herausgeputzten Hauses, in der Landschaft, wo im 16. Jahrhundert die Bauernkriege ihre anfänglichen Fetzen hatten fliegen lassen, in einer Zeit, in der auch ein anderer Lieblingsheld der Deutschen angesiedelt war, letztendlich wie dieser Ritter Götz von Goethe ein Fürstenknecht, der mit dem Sprichwort gewordenen Rülpsen und Furzen.

Wir waren beide aus sogenanntem guten Haus. Er hatte sich vom Studium der Mathematik und Physik ab- und dem Beruf des Schauspielers zugewandt, da er der Meinung war, über diese Tätigkeit mehr für die Gesellschaft tun zu können und näher an ihr dran zu sein. Ich war mittlerweile zur theaterkritischen Gegenseite übergelaufen und hielt das aufgrund meiner Erfahrung für ein an der Wirklichkeit vorbeigehendes Hirngespinst (ein späterer deutscher Bundeskanzler sollte das in etwa so umschreiben: wer Visionen habe, der solle gefälligst zum Arzt gehen). Er ist seinem Ideal bis zum Ende treu geblieben und hat die Botschaft von der Revolution bis zur bitteren Neige hinausgetragen in die Welt der kleinen Leute, denen heutzutage vor allem eines abgeht: die Klasse, aus immer wieder wiederholten Fehlern hinzuzulernen und nicht unten stehenzubleiben, sondern sich im Niveau mit nach oben zu begeben — und nicht fortwährend bewundernd hinaufzuglotzen zu denen da oben, sei es im Adelsfernsehen oder in der gehobenen Fernsehküche.

Er hatte für uns, ich als sein Besucher, beide seinen Einheitsbrei gekocht, gemäß des andauernden Klassenkampfes in und aus ihm: Eintopf aus Kartoffeln, Kraut und Rüben, gewürzt mit Salz und Pfeffer, davon jedoch möglichst wenig, denn das waren schließlich sündhaft teure Spezereien, die ein schlichter Mensch des ausgehenden 18. Jahrhunderts sich nicht leisten konnte. Andere Kräuter und Gewürze, die zwar schon in den ausgehenden Siebzigern sowohl über den Handel zu beziehen waren und (noch) in den Gärten wuchsen, in Bälde sollten sie zugunsten pflegeleichten Betons verschwunden sein, kamen für den Kämpfer für eine bessere Welt deshalb wohl nicht infrage. Und er aß konsequent dieser seiner (?) Natur, der Sache gemäß: Wie er es von in Heimatmuseen gezeigten Gemälden kannte, die die gute alte Zeit zeigen, knapp über dem Teller hängend und äußerst geräuschvoll, geradezu, als wolle er seine Solidarität mit den Tieren bekunden, die er vermutlich aus diesem Grund nicht in seinem Topf haben wollte. Ihm gegenüber saß einer, dem Benimm in einer Form beigebracht worden war, die heutzutage nicht nur von Amnesty International als Folter angeprangert würde, und der unbedingt für Erleichterungen innerhalb dieser Gefangenschaft war. Aber nicht für die völlige Aufgabe von Haltung, sondern zugunsten einer evolutionären Entwicklung, für eine Anhebung des Niveaus, die da heißen könnte: besser machen.

Ich breche ab. Mir fehlt jedwede Energie, der lange Schlaf hat dem Körper keine gegeben, es fehlen die Worte. Der Infekt. Der Tod. Vielleicht hilft es ja, mich über eine bäuerliche Erbsensuppe zu hängen. Ich versuche morgen weiter, das Niveau hin zum verbalen Pisam farsilem auszugleichen. Wenn der Rührlöffel in meinem Kopf es zuläßt.

| Mo, 06.02.2012 | link | (2710) | 7 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Geschmackssache |

Geschmack und Geschmäckle

Nicht nur in Arles hätte Ihnen das, bester Jagothello, oder Ihnen, gutester Mark in der Normandie, passieren können, kann Ihnen das geschehen (wobei mich bereits das Mett irritiert, das ist reines [hier wohl ostlinksrheinisches] Schweinefleisch, ich vermute, Sie haben wohl etwas ähnlich dem Tartare provençale serviert bekommen). Schlecht gegessen wird zunehmend auch in Frankreich, sicher am ehesten dort, wo die Touristenmassen sich versammeln (Normandie: Kriegsschauplatz, Camarque: zwar friedvoller Stier-, dennoch Kampf), wo sie häufig Zwischenstation machen auf dem Weg in das, was sie Süden nennen: Spanien, Costa del Irgendwas, weil's dort billiger ist im Pauschalen et cetera pepe. Aber auch in den größeren Städten wird seit Jahren zunehmend schlechter, wenn überhaupt gegessen. Ich habe hier in meinem Poesiealbum mehrfach darauf hingewiesen, genau genommen: die Kladde ist voll von Anmerkungen dazu; meinem maladen Kopf ist das momentan zu belastend, es im einzelnen bei mir selbst nachzuschlagen beziehungseise zu verlinken; oder so: dieser heutige Text bestünde nahezu ausnahmlos aus diesen polytonen oder -phonen Hyperien. Das Wesentliche dabei, daß in den Metropolen, da gibt's eigentlich nur eine, in der das alles gesteuert wird in dieser einen von vielen, in dieser meiner zentralistischen Heimat, zu der deren Hauptstadt ohnehin nicht gehörig zu sein scheint, ist die dortige Zerstörung des einmal Bestandteil der Nation gewesenen Lebensgefühls, zu dem das zweistündige Mittagessen gehört, offensichtlich abgeschlossen. Die Ritter des Kreuzzugs Euroglobalisierung, wie ich sie bevorzugt nenne, haben dem Volk die heilige Zeit genommen. Selbst im Zentrum nicht nur des Landes, sondern auch des Geschäfts wurden einst die Kommunikationshilfen mittags abgeschaltet, man setzte sich ohne die Nutzung von Hilfsgeräten in aller Ruhe Schmackhaftes und Wörter austauschend im Restaurant an die Tische.

Wenn ich mich richtig erinnere, ist es beinahe genau zehn Jahre her, daß alleine in Paris rund zwanzigtausend Bistrots, in denen das Mahl naturgemäß rascher abgewickelt wird als in den sonstigen Wiederherstellungsstationen oder gar zuhause, schließen mußten, da die Pausen für Mahlzeiten auf bis zu einer halben Stunde gekürzt wurden. Das auf diese Weise gedemütigte städtische fleißige Volk beschränkt sich seither auf ein Sandwich, und nicht einmal auf jenes, das ihm in der Bar (ist gleich: Café) aus (dreimal täglich frisch gebackenem, nicht aus dem Frosttiefschlaf erwecktem) Baguette mit richtigem Schinken oder Käse aus Rohmilch oder sonst irgendeinem leckeren Belag wie Paté et cetera frisch zubereitet wird, das würde wohl zu lange dauern, sondern es kauft im Minisupermarché diese in der Fabrik vorproduzierten Mißratlinge nach GB- oder US-Rezeptur. Und auch der Griff nach Vorgekochtem nimmt zu. Wobei selbst hier sich die Qualitätsunterschiede zur deutschen Produktion erheblich unterscheiden. Ich erinnere mich gut an mein Glücksgefühl, als ich in Norddeutschland französische Supermarktgebilde einziehen sah, weil ich wußte, daß selbst französische Fabrikerzeugnisse sich achtungsvoll vor den jeweiligen einheimischen, regionalen Geschmäckern verbeugten. Einmal mehr saß ich einem Irrtum auf. Man hatte sich im Angebot dem Geschmack des Nachbarn angepaßt. Dennoch hielt es nicht lange an, sie verschwanden recht schnell wieder. Den deutschen Geschmackspapillen wollte selbst dieser offenbar immer noch fremde Goût nicht behagen, vor allem aber waren diese Erzeugnisse eines: zu teuer, besser: nicht billig genug.

Selbstverständlich wird auch in Deutschland mittlerweile besser gegessen, und nicht nur im Fernsehen, auch in privaten Haushalten wird vereinzelt wieder mehr gekocht nach den Prinzipien des Wohlgeschmacks. Aber es dürfte sich auch hier mal wieder um diejenigen handeln, die zu den Gebildeteren, zu den Besserverdienenden zählen. Auch hierbei dürfte sich dieses Getriebe vorwiegend in den großen Städten abspielen. Auf dem Land sieht das allerdings ganz anders aus — dort wird nach wie vor und meiner Beobachtung nach vermehrt noch als früher das eingekauft, was dem schlichten Salz-und-Pfeffer-Geschmack entspricht, den mittlerweile alles überlagernden Aromastoff nicht zu vergessen. Gehen Sie mal in einer deutschen Kleinstadt selbst in einem vom Warenangebot her sehr viel besser ausgestatteten Supermarkt einkaufen. Mir wird häufig fast schlecht davon. In französischen Kommunen geht man auf die mindestens wöchentlichen Märkte und kauft Frisches. Betrachte ich die deutschen, in den Dörfern gibt es ohnehin kaum welche, wird mir auch häufig fast schlecht. Auch hier ist die Stadt eindeutig im Vorteil. Der wöchentliche an Hamburgs Isestraße ist akeptabel. Aber er ist nicht vergleichbar mit den täglich stattfindenden beispielsweise in Lyon oder Marseille, selbst im wahrlich abgelegenen Grandrieu mit seinen sechshundert Einwohnern läßt sich einmal in der Woche unvergleichlich einkaufen.

Zurückzuführen ist letzteres nicht alleine auf die Globalisierung. Es ist alles eine Frage des Geschmacks. Die Deutschen geben eher zwanzig Euro für einen Liter Öl aus, das in den Motor des billigeren, in Korea gefertigten Ersatzes, Hauptsache, es gleicht diesem US-Militärfahrzeug namens Hummer, den sie sich kaufen, weil's Geld für etwas Richtiges nicht ausreicht, aber ein bißchen Schein möcht' schon sein (oder, Lieblingsbeschäftigung, sie meinen, auch dadurch sparen zu können) gekippt wird, als daß sie fünf Euro, geschweige denn zehn für einen Liter aus der Olive zum Braten oder zum Salat hinlegen. Aber die Euroglobalisierung, auch das habe ich hier einige Male festgehalten, trägt erheblich zum Niedergang des allgemeinen Wohlgefühls selbst der Deutschen bei. Von Europa meinten und meinen viele, es sei zum Wohl der Allgemeinheit, wegen eines Miteinanders untereinander gegründet worden. Ich weise zwar gerne darauf hin, daß es meiner Meinung nach via Montanunion et cetera aus keinem anderen Hintergrund gestaltet wurde als zum späteren Zweck der Gewinnmaximierung. Aber auch ich habe mich mit dem Gedanken angefreundet, es könnte hehreren Zielen dienen. Den verfolge ich auch nach wie vor. Doch mir steht dabei eher der Sinn nach einem Europa der Regionen.

Mir geht gerade mal wieder mein Assoziationsgespann durch, oder ich lenke nach nebenan ab, oder der Berg kreist: Es gibt nichts ohne Zusammenhänge. Denn mein Lehrmeister der klaren Worte erwähnt noch «Merkels Vertrauen und Chinas Reformen». Vor allem das Vetrauen schwebt mir dabei vor, das die Deutschen zunehmend Frau Merkel gegenüber einbringen, da stutze seit einiger Zeit, obwohl ich es längst weiß. Denn diese Treuen können sich in ihrer Kadavermentalität von ihr nicht trennen, sie wollen nicht einsehen, daß diese ückermarkische Oberfeldwebelin im Sinne anderer ein Europa der Gemeinsamkeit, der Solidarität zerstört, etwa im kauderschen Tonfall, Europa verstünde (endlich! wieder!) deutsch. Sogar Narkozy, dieser reduzierte ungarische Napoleon nähert sich ihrem Ausschritt. Er macht sich gerade lächerlich in der Lobpreisung seines, so kommt's nicht nur mir bisweilen vor, Vorbildes. Es wird, zur Anhebung des Wohlgefühls deutschen Verständnisses aber auch vom Repräsentanten der ersten deutschen Medienklasse, quasi als Botschafter der BRD, tatsächlich gepriesen, letztlich auch, gleichwohl vornehm zurückhaltend auch von Gero von Randow, dessen Name allein in mir Assoziationen zu altem preußischen Gefechtsadel auslöst, der bereit ist, Frankreich niederzuringen. Frau Merkel als Madame Commisaire zur Entmittelmeerisierung von Les Bleue? Wer will das denn wirklich? Nun ja, einige sicherlich, diejenigen, denen in ihrer Geschäftigkeit das mehr oder minder schnellere Geld wichtiger ist als zu essen und zu trinken. Hinzu kamen die, die an Wunder glaubten, an das beispielsweise, nach dem eine Belebung der Binnenwirtschaft auch ihnen wieder auf die Füße helfen könnte.

Nicola Sarkozy hat Frankreichs Bürgern gegenüber immer wieder versucht, Arbeits- und Sparsamkeit etwa deutschem Naturell entsprechend schmackhaft zu machen. Ausreichend Stimmabgabeberechtige, vermutlich die resthugenottisch calvinistische, aber auch die hauptsächliche katholische Landesmentalität im Glauben an das Gute, teilweise möglicherweise vergleichbar mit den einfältigen Wiederwählern des Nachbarn Italien, denen laut dem früheren Glucksmann* das «Ästhetische» (das italienische Estetica, von der Nagelpolitur bis zur Brustverkleinerung) näherliegt als das eine Gesellschaft formende Politische, hatten ihm das Vertrauen ausgesprochen, weil sie davon ausgingen, er wolle für sie eine Erhöhung der Lebensqualität herbeiführen. Aber die hat nunmal andere Prioritäten als die von Nakozy. Viel haben die Franzosen mittlerweile von den Deutschen übernommen, mit Schmerzen und sehr langsam die Mülltrennung und andere zweifelhafte Maßnahmen zur Gewinnmaximierung, sogar die Gegner der Atomindustrie nehmen zu; was allerdings eher japanischen Ursprung haben dürfte. Aber das Europa der Regionen, das es tatsächlich einmal gab, das können die Deutschen von den Franzosen und deren östlichen Anrainern lernen, etwa den Saarländern: Erstma gut geß.

«Jeder behält seine regionalen Milch- und Weinspezialistäten», hat es Einemaria von der harten Linie bei der Kopfschüttlerin genannt. José Bové (Erklär' mir Europa) versucht das seit rund dreißig Jahren. Es handelt sich dabei um jenen Bauern, der für seine Attacke gegen eine US-amerikanische Bratklopsbratereifiliale in Südfrankreich in den Kahn gegangen war und der den geistigen Hintergrund für attac mitgeliefert hatte, weil er unter anderem den Weg zur regionalen Versorgung wieder gehen wollte, der wollte, daß die Bauern von ihrer Arbeit leben können und der seinen Mitmenschen etwas Ordentliches zu essen gönnte und nicht diese Malbouffe, diesen Drecksfraß der weltweiten Industrie. Malbouffe hieße auch das, was im Vorbildland sarkozyscher Prägung alltäglich gegessen wird. Nein, das mag ich nicht. Ich hänge nach wie vor an Mamans Brustduftdrüsen. Ich bleibe dran an der Confédération paysanne (hier eine, ewig alte, deutschsprachige Erklärung) von José Bové.

Ich mag nicht so essen wie Sie beide in Arles, der Normandie oder anderswo, wo's Malbouffe für Durchreisende gibt. Ich mag leben. Und ich weiß, wo's geht.

* «Im 16. Jahrhundert blieb Frankreich zwischen Rom und Luther unentschieden. Im 17. Jahrhundert war es damit zu Ende — weder Rom noch Luther. Der ‹Langzeitidentität› Italiens überließ Frankreich die Suche nach dem Schönen. Haben nicht heute so manche Italiener vor allem vor der Häßlichkeit Angst? Der deutschen Kultur überläßt Frankreich die Sorge um das Gute, den Wunsch, gut zu sein, das engelgleiche Dasein eines Gretchens, das so lebt, als gäbe es das Böse nicht, und außer Fassung gerät, wenn es ihm doch begegnet. Dagegen ziehen in Frankreich auf lange Zeit das Schöne und das Gute die Aufmerksamkeit nicht mehr auf sich. Das Häßliche und das Böse wird nicht verbannt und macht weiter kein Aufsehen. Aber die Dümmlichkeit, die mir ein anderer nachsagt, die ich mir selber attestiere, wird zur Kapitalsünde und zum schlimmsten Schimpfwort. Seit es um den gesunden Verstand geht, habe ich keine Möglichkeit mehr, mich auf irgendeine Wahrheit zu berufen. Mit gemischten Gefühlen kann man zugeben, man sei nicht gut, und sich damit abfinden, daß man häßlich ist. Aber kann man sich als dumm akzeptieren? Das ist im normalen Leben wenig wahrscheinlich. Das Prahlen damit, daß man nicht dumm ist, setzt einen aber, heimtückig genug, der höchsten Form der Dummheit aus, deren Geheimnis, vor Moliére, bereits Montaigne, boshaft genug, gelüftet hat: ‹Die Franzosen schienen Affen zu sein, die rückwärts von Ast zu Ast auf einen Baum hinaufklettern und oben angekommen den Hintern zeigen.›»André Glucksmann: Die Cartesianische Revolution. Von der Herkunft Frankreichs aus dem Geist der Philosophie; aus dem Französischen übersetzt von Helmut Kohlenberger, Reinbek 1989, p 72f.; Original: Descartes c’est la France, Paris 1987

| Sa, 04.02.2012 | link | (2948) | 5 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Geschmackssache |

Lebenstaugliche Übergebenheit

Unweit der Landungsbrücken, die ich auch weiterhin nicht (nur1) des Undefinierbaren an Kartoffelsalat und der schlichten Sehnsüchtigen an buntem Luxusuntergang wegen, dieser neuen Volksseuche namens Königin Maria, sondern ausnahmlos deshalb betrete, um hinüber nach Finkenwerder oder an Rühmkorfs Blankenese vorbei Schiffchen zu fahren, gibt es richtigen Fisch. Das Restaurant dazu liegt am Stromkilometer 626. Früher, seit Anfang der Fünfziger wurden dort laut über uns «Händler und Fischer, Angestellte, Banker, Schiffseigner und alteingesessene Bürger mit Zünftigem und Deftigem» versorgt. Es steht noch immer dort, wo sonntags in allerfrühester Frühe, meistens noch vor Sonnenaufgang, manch einer nach Nächten allerhärtestester aquavitaeischer Linien im Binnenland weiterzechen. Es gibt allerdings auch solche, die das Alter aus solchem Treiben aussortiert, die es lediglich dorthin zieht, um Schiffchen zu kucken. Und der feinen Mahlzeiten wegen natürlich, die das Fischereihafenrestaurant offeriert. Hierbei soll es ausnahmsweise nicht um mich von der dahinsiechenden Generation gehen. Kinder an die Macht. Erzählt sei vom, also dann doch, mir nahestehenden Henri II. Er gehört nämlich, logisch, zur Familie des Mädchens, das den Hummer streichelt, bevor er schwitzend im Topf errötet, um dann aus Liebe gefressen werden, zu jener Familie, deren Katze lieber Kaviar zu sich nimmt, bevor sie bei Barock und Lyrik Erklärliches zu Horkheimer und Adorno performt, gleichwohl wissend, wie's nahrungsmitteltechnisch im normalen Leben abgeht.

Unweit der Landungsbrücken, die ich auch weiterhin nicht (nur1) des Undefinierbaren an Kartoffelsalat und der schlichten Sehnsüchtigen an buntem Luxusuntergang wegen, dieser neuen Volksseuche namens Königin Maria, sondern ausnahmlos deshalb betrete, um hinüber nach Finkenwerder oder an Rühmkorfs Blankenese vorbei Schiffchen zu fahren, gibt es richtigen Fisch. Das Restaurant dazu liegt am Stromkilometer 626. Früher, seit Anfang der Fünfziger wurden dort laut über uns «Händler und Fischer, Angestellte, Banker, Schiffseigner und alteingesessene Bürger mit Zünftigem und Deftigem» versorgt. Es steht noch immer dort, wo sonntags in allerfrühester Frühe, meistens noch vor Sonnenaufgang, manch einer nach Nächten allerhärtestester aquavitaeischer Linien im Binnenland weiterzechen. Es gibt allerdings auch solche, die das Alter aus solchem Treiben aussortiert, die es lediglich dorthin zieht, um Schiffchen zu kucken. Und der feinen Mahlzeiten wegen natürlich, die das Fischereihafenrestaurant offeriert. Hierbei soll es ausnahmsweise nicht um mich von der dahinsiechenden Generation gehen. Kinder an die Macht. Erzählt sei vom, also dann doch, mir nahestehenden Henri II. Er gehört nämlich, logisch, zur Familie des Mädchens, das den Hummer streichelt, bevor er schwitzend im Topf errötet, um dann aus Liebe gefressen werden, zu jener Familie, deren Katze lieber Kaviar zu sich nimmt, bevor sie bei Barock und Lyrik Erklärliches zu Horkheimer und Adorno performt, gleichwohl wissend, wie's nahrungsmitteltechnisch im normalen Leben abgeht.Henri ordert nicht selbst. Er gehört schließlich zur großen Familie derer, die sich freiwillig der Macht des Essens unterworfen haben, wo jeder von des anderen Tellers nimmt. Die Maman dieses nicht nur von französischer, sondern bereits in jüngsten Jahren schlechthin von Lebensart durchdrungenen Henri II faßt das in schlichtere Worte: Nee, das Kind braucht nichts extra, das ißt bei uns mit.

Als Vorspeise nimmt diese ignorante Erwachsenenbagage Jakobsmuscheln, für jeden zwei. Jeder der drei gibt Henri eine ab. Der freundliche Mâitre d'Hotel (altpreußendeutsch: Ober-Garçon) spendet solch kindlicher Gustation mißtrauend eine Portion Kartoffelbrei. Die Pecten, ihres Namens wegen auch Pilgermuscheln genannt, auch wenn diese hier mit dem Pfad des Ich bin dann mal weg in den Süden nichts zu tun hat, kommen sie doch vom normannischen Nordatlantik, gehört zu den größten Tierchen des Plaisirchens. Henri verdrückt sie mit Genuß. Als dann der von ihm georderte Kartoffelbreinachschlag eintrifft, bekommen die Verfressenenen um ihn herum den zweiten Gang (Scampi an, um, auf ... irgendwie so) serviert. Kurzer Blick auf die Teller seiner Mitesser: Jetzt mag ich keinen Kartoffebrei mehr — jetzt will ich Scampi.

Tags darauf ist Henri krank, viel kranker, als alle Opis dieser Welt je sein können; was ganz sicher nichts mit dem frischen toten Fischzeugs des Restaurants zu tun hat. In der darauffolgenden Nacht geht unten und oben raus, was der kleine Körper über geseligte Muscheln und Sampi hinaus sonst noch hergibt. Maman erzählt erschüttert von «fünf frischen Schlafanzügen und diverse Bezügen für Kopfkissen und Bettdecken», die gebraucht worden wären. Den Tag darauf trinkt Henri nur Wasser, übergibt sich noch zweimal und ißt bis Sonntagabend gar nichts. Fast eine Woche ist dahingegangen.

Am Sonntagabend hat Papa Carpaccio vom wilden Lachs und Jabobsmuscheln zubereitet, ist dafür zuvor noch in den eigenen Garten geeilt, um Kräuter und Salat zu ernten. Henris Augen leuchten, als er Fisch und buntes Grünzeug sieht, wird wild und nimmt reichlich. Auf die Frage, ob er denn auch Jakobsmuscheln essen wolle, entgegnet er: Die mag ich nicht. Die esse ich nur in einem feinen Restaurant!

Ende des Monats fährt Henri, ein paar andere dürfen mit, nach St. Peter Ording, um jemanden aus der Großfamilie zu besuchen, der sich dort zur Kur befindet. Der berichtet, wie das eben manchmal so ist bei Menschen, deren Leben sich in die andere Richtung neigt, bei solchen, die von alterswegen mit Donald Sutherland darüber philosophieren, wie das fröhlicher enden könnte, wenn's andersherum ginge, den Mitreisenden über seine Verdauungsprobleme. Henri, aus eigener Lebenserfahrung: Ich war auch schon mal krank. Ich hatte eine Übergebung.

Eine Erziehung kann zu seltsamen Weltanschauungen führen, etwa zu der, daß essen und trinken auf hohem Niveau zum Lebensstandard gehören sollte. Linksrheinisch ist man davon überzeugt. Rechts vom Rhein gibt man den Gewinnmaximierungsbestrebungen der sogenannnten Nahrungsmittelindustrie den Vorrang: Hauptsache billig.

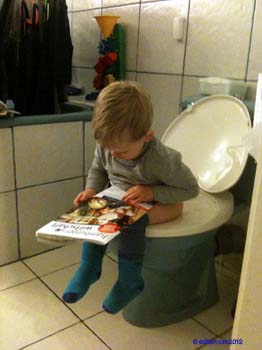

Henri aufm Klo ist copyrightet by © édition csc 2012.

Es zeigt, wie er auf die Hamburger Pfeffersäcke scheißt. Die einen lesen Micky Maus oder Batman, während er Nachrichten von der niedergehenden hanseatischen Wirtschaft studiert, die für viele chinesische Dörfer bedeuten.

| Do, 02.02.2012 | link | (4215) | 8 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Kinderkinder |

|

|

Jean Stubenzweig motzt hier seit 6415 Tagen, seit dem Wonne-Mai 2008. Letzte Aktualisierung: 07.09.2024, 02:00

... Aktuelle Seite

... Beste Liste (Inhaltsverzeichnis)

... Themen

... Impressum

... täglich

... Das Wetter

... Blogger.de

... Spenden

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Suche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

AnderenortsSuche:

Letzte Kommentare:

/

Echt jetzt, geht noch?

(einemaria)

/

Migräne

(julians)

/

Oder etwa nicht?

(jagothello)

/

Und last but not least ......

(einemaria)

/

und eigentlich,

(einemaria)

/

Der gute Hades

(einemaria)

/

Aus der Alten Welt

(jean stubenzweig)

/

Bordeaux

(jean stubenzweig)

/

Nicht mal die Hölle ist...

(einemaria)

/

Ach,

(if bergher)

/

Ahoi!

(jean stubenzweig)

/

Yihaa, Ahoi, Sehr Erfreut.

(einemaria)

/

Sechs mal sechs

(jean stubenzweig)

/

Küstennebel

(if bergher)

/

Stümperhafter Kolonialismus

(if bergher)

/

Mir fehlen die Worte

(jean stubenzweig)

/

Wer wird schon wissen,

(jean stubenzweig)

/

Die Reste von Griechenland

(if bergher)

/

Richtig, keine Vorhänge,

(jean stubenzweig)

/

Die kleine Schwester

(prieditis)

/

Inselsommer

(jean stubenzweig)

/

An einem derart vom Nichts

(jean stubenzweig)

/

Schosseh und Portmoneh

(if bergher)

/

Mit Joseph Roth

(jean stubenzweig)

/

Vielleicht

(jagothello)

«Ist Kultur gescheitert?» ? «Bitte gehen Sie weiter.»

Suche:

Andere Worte

Anderswo

Beobachtung

Cinèmatographisches + und TV

Fundsachen und Liebhaberstücke

Kunst kommt von Kunst

La Musica

Regales Leben

Das Ende

© (wenn nichts anders gekennzeichnet): Jean Stubenzweig